Una propuesta teórico metodológica para la producción de sentido entre saberes diversos

No. 155 / enero-junio 2025 / ensayo

Ausberto Aguilar Challapa

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

Resumen. Este ensayo explora la convergencia entre la Semiosis Social Horizontal (SSH) y la Producción Horizontal del Conocimiento (PHC) como enfoques teórico-metodológicos que democratizan la producción de sentido y conocimiento. La SSH analiza la producción y reconocimiento de discursos, mientras que la PHC fomenta el diálogo equitativo entre saberes diversos y desafía jerarquías epistémicas. Juntas permiten construir conocimiento situado e inclusivo, fortalecer la autonomía comunitaria y promover soluciones colaborativas a problemas sociales.

Abstract. This paper explores the convergence between Horizontal Social Semiosis (HSS) and Horizontal Knowledge Production (HCP) as theoretical and methodological approaches that democratize the production of meaning and knowledge. HSS analyzes the production and recognition of discourses, while HCP fosters equitable dialogue between diverse knowledges, challenging epistemic hierarchies. Together, they enable the construction of situated and inclusive knowledge, strengthening community autonomy and promoting collaborative solutions to social problems.

La Semiosis Social Horizontal (SSH) y la Producción Horizontal del Conocimiento (PHC) representan enfoques teórico-metodológicos que buscan democratizar la producción de sentido y el conocimiento, y desafiar las jerarquías epistémicas tradicionales. La SSH, basada en la teoría de Eliseo Verón, analiza la producción y reconocimiento de discursos en contextos sociales. La PHC, propuesta por Sarah Corona, promueve un diálogo equitativo entre saberes diversos y reconoce la validez de conocimientos originarios, populares y académicos.

El objetivo de este ensayo es mostrar cómo la combinación de la SSH y la PHC permite una aproximación crítica y colaborativa en la construcción del conocimiento y fomenta la co-creación de soluciones pertinentes a problemas sociales. Enfatiza la necesidad de superar la colonialidad del saber mediante relaciones horizontales entre investigadores y comunidades. Promueve la interdisciplinariedad crítica y la integración de múltiples perspectivas. Este análisis busca ofrecer herramientas para construir conocimiento situado, inclusivo y emancipador, fortalecer la autonomía de las comunidades y redefinir la relación entre producción y reconocimiento discursivo en la sociedad.

La semiosis social: producción y reconocimiento

Eliseo Verón desarrolló un enfoque particular de praxis semiótica conocido como sociosemiótica o teoría de los discursos sociales. A diferencia de otras perspectivas que se centran en el análisis de los signos como entidades aisladas, concibe que el sentido siempre se produce en el marco de los discursos sociales que emergen de la interacción entre condiciones de producción y reconocimiento.

La sociosemiótica implica teoría y método fundamentados en una doble hipótesis:

Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas. Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis (más o menos micro o macro sociológico) (Verón, 1987: 125).

Ningún acto de producción de significado, ya sea un texto, una imagen, una acción o un proceso investigativo, puede entenderse plenamente si se ignoran los factores sociales que lo hicieron posible; es decir, las relaciones de poder, las ideologías, las instituciones, las prácticas culturales, las condiciones económicas, entre otras. Segundo, a la inversa, cualquier fenómeno social, sin importar su naturaleza, tiene una dimensión fundamental que es la producción de sentido. El sentido y lo social son dos caras de la misma moneda, mutuamente constitutivas e interdependientes.

Mientras que el reconocimiento se refiere a las condiciones sociales en las que el discurso es interpretado por unos actores sociales, éstas también influyen en la forma en que se produce el sentido. Cabe aclarar, no obstante, que las condiciones de producción no son las mismas que las condiciones de reconocimiento. De esta manera, los discursos producidos influyen en las condiciones de reconocimiento, y las condiciones de reconocimiento influyen en la producción de nuevos discursos. Esta dinámica constante entre producción y reconocimiento es lo que Verón denomina como la semiosis social infinita retomando el concepto de semiosis propuesto por Charles S. Peirce (1986).

Circulación de los Discursos

La circulación, según Verón, permite establecer el desface que se produce entre producción y reconocimiento del discurso. El “desfasaje” demuestra la no linealidad del sistema productivo del sentido: “la circulación sólo puede ser definida como diferencia entre la producción, por un lado, y las varias modalidades de reconocimiento a través de las cuales el discurso produce sus múltiples ‘efectos’ en distintos sectores de la sociedad”. (Verón, 2003: 25-26).

Los discursos son producidos en un contexto específico, pero son recibidos e interpretados en otros contextos, lo que genera diferencias y tensiones, puesto que las condiciones de reconocimiento nunca coinciden completamente con las condiciones de producción. La circulación implica un proceso activo de interpretación, negociación y resistencia.

Lo ideológico y el poder

Lo ideológico describe el sistema de relaciones entre un discurso y las condiciones sociales que influyen en su producción. Tiene un carácter dinámico de relacionalidad mientras que la ideología se sitúa habitualmente en el nivel de los productos, ideas, representaciones u opiniones.

El análisis ideológico, según Verón, consiste en el estudio de las huellas que las condiciones de producción (de un discurso) han dejado en su superficie discursiva. Mientras el poder designa el sistema de relaciones entre un discurso y sus condiciones (sociales) de reconocimiento, el poder de los discursos sociales solamente puede estudiarse a través de sus efectos; es decir, en otro discurso que es su efecto.

Producción Horizontal del Conocimiento (PHC)

La “Producción Horizontal del Conocimiento” (PHC) emerge como una propuesta epistemológica y metodológica que cuestiona la hegemonía del conocimiento académico occidental y aboga por un diálogo equitativo entre diversas formas de entender el mundo. Se fundamenta en la premisa de que todos los implicados en un problema social poseen conocimientos valiosos y potenciales soluciones. Sarah Corona Berkin (2020) lo comprende como

una forma de investigar desde las voces de las distintas disciplinas científicas en diálogo con aquellas no académicas y que pesan de forma diferente en el conocimiento social. (…) PHC como la investigación que entabla diálogo con las diversas formas de entender el mundo. Asumir que los implicados en los problemas poseen también soluciones, nos lleva a plantear formas de escuchar, responder y enfrentar en diálogo los problemas que amenazan la vida social (Corona, 2020: 12).

La PHC busca reconfigurar las dinámicas tradicionales del conocimiento para abordar problemas sociales desde una perspectiva inclusiva y colaborativa. Los principios fundamentales de este modelo parten de la promoción de la igualdad discursiva; es decir, la creación de un espacio donde todas las voces sean reconocidas y respetadas en igualdad de condiciones. La PHC no sólo transforma el conocimiento, sino que también redefine la relación entre investigadores y comunidades, y promueve un modelo más equitativo y horizontal.

El conflicto generador

El concepto del “conflicto generador” en la PHC parte de la idea de que las diferencias entre perspectivas no sólo son inevitables, sino esenciales para el desarrollo y transformación del conocimiento. Este modelo busca integrar múltiples visiones en un diálogo colaborativo.

El diálogo es inicialmente conflictivo, es un encuentro en la intersección de diferentes puntos de vista y miradas del mundo; más aún cuando la tarea implica el encuentro entre perspectivas muy diferentes, como aquellos de distintas disciplinas o con las voces externas a la investigación académica (Corona, 2020: 30).

Al incluir miradas diversas y hasta opuestas, las dinámicas de confrontación permiten cuestionar las jerarquías y limitaciones tradicionales, y abren el camino hacia soluciones más ricas y complejas que beneficien a la vida social y cultural en su conjunto.

La PHC busca transformar el conocimiento social desde la horizontalidad mediante la promoción de la intersubjetividad y la colaboración entre investigadores, y el cuestionamiento de la jerarquía epistemológica Norte-Sur y de las “jaulas conceptuales” impuestas por las ciencias sociales eurocéntricas. Propone un diálogo equitativo entre saberes diversos que respete la autonomía y los métodos de cada participante.

Corona enfatiza la necesidad de evitar la colonialidad del saber mediante relaciones horizontales investigador-investigado. La PHC, así, incorpora una interdisciplinariedad crítica que legitima conocimientos indígenas, populares y locales, rechaza la fragmentación disciplinar y reconoce todas las voces en la producción de conocimiento legítimo.

Tercer texto

Según Corona (2020), el diálogo entre los participantes de un problema genera un tercer texto:

Construir un tercer texto. No se trata de llegar a una sola respuesta, sino a exponer la complejidad de los hechos sociales vistos desde ángulos diferentes. El tercer texto es la organización de los fragmentos discursivos de los involucrados en la investigación, que permitan que nuestras categorías se transformen de tal manera que hablen por todos (Corona, 2020: 100).

El tercer texto es un producto dialógico y horizontal que emerge del trabajo conjunto de investigadores (académicos y no académicos) y de aquellos que han sido tradicionalmente estudiados. Este proceso colaborativo rompe con la visión tradicional que separa al investigador del investigado y desafía binarismos tales como ciencia versus saber. En lugar de limitarse a una mera combinación de perspectivas, se trata de una creación genuinamente innovadora que genera respuestas distintas frente a las preguntas sociales contemporáneas.

La naturaleza del tercer texto es dinámicamente inestable y tiene un carácter provisional susceptible de materializarse en una diversidad de formatos que va más allá de la escritura pues abarca expresiones verbales, artísticas, visuales e, incluso, propuestas de políticas públicas.

Puntos de convergencia entre la SSH y a PHC

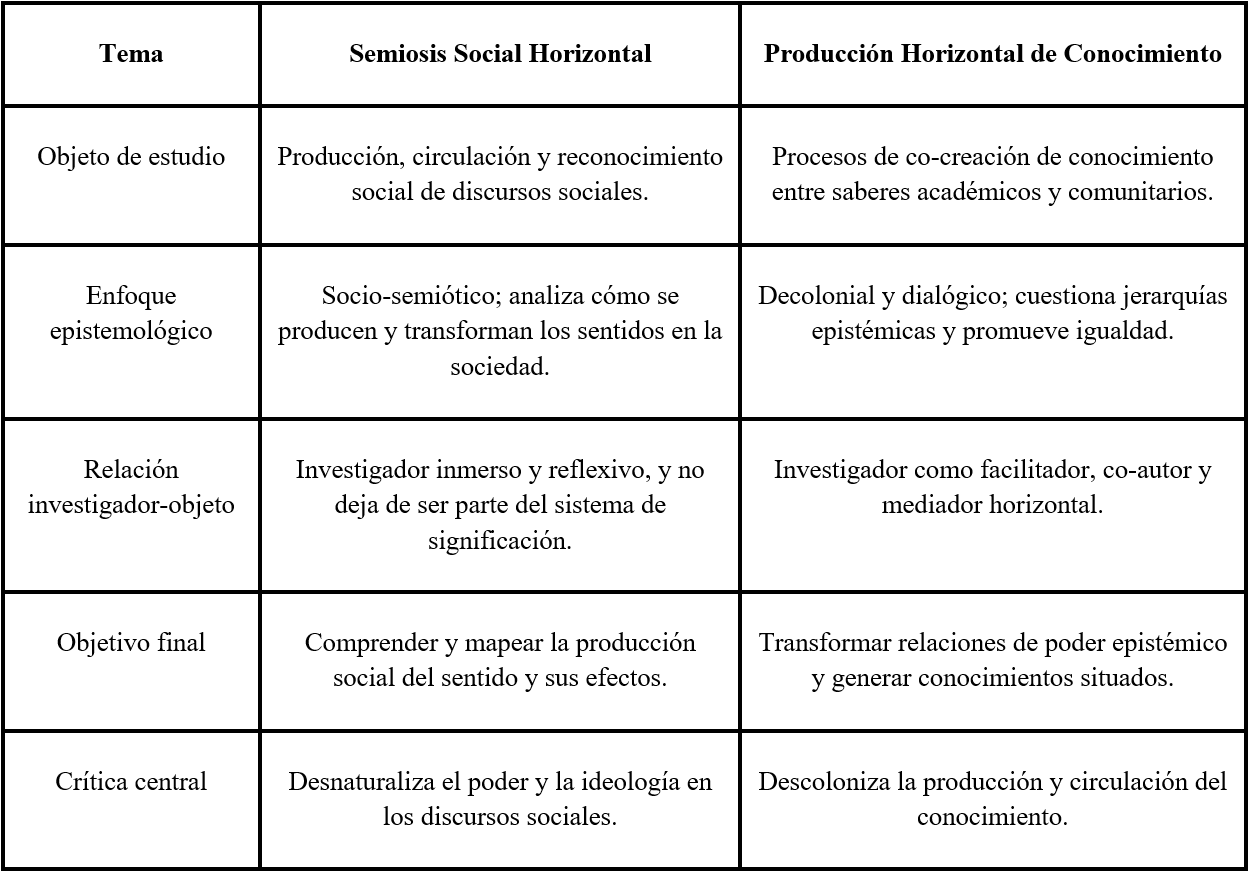

El siguiente cuadro establece un contraste entre dos perspectivas clave en el análisis y la producción del conocimiento: la Semiosis Social Horizontal (SSH), de Eliseo Verón, y la Producción Horizontal de Conocimiento (PHC), de Sarah Corona.

_

La SSH analiza cómo la sociedad produce, circula y reconoce sentidos a través de discursos, siempre enmarcados en su materialidad e historicidad. Por su parte, la PHC propone una epistemología decolonial y horizontal en la cual saberes académicos, populares y originarios dialogan en igualdad de condiciones. Mientras Verón sitúa al investigador dentro del proceso semiótico, reflexionando sobre su rol, Corona lo concibe como un facilitador de la co-autoría con comunidades.

Ambas perspectivas comparten una preocupación ética: Verón, desde la crítica al poder en la producción de sentido; Corona, desde la justicia epistémica y la búsqueda de conocimientos situados y emancipadores. La SSH aporta herramientas para analizar la complejidad y el poder en la producción de sentido; la PHC ofrece un horizonte ético y metodológico para democratizar y descolonizar la producción de conocimiento.

Metodología para diferentes contextos sociales

La aplicación combinada de la Semiosis Social Horizontal (SSH) y la Producción Horizontal del Conocimiento (PHC) permite abordar problemas complejos con diferentes grupos sociales. Por ejemplo, este enfoque muestra su valor en escenarios como la gestión del agua en los Andes, la salud materno-infantil en la Amazonía o la revitalización lingüística en el Chaco.

La Semiosis Social Horizontal (SSH) analiza cómo circulan y entran en tensión discursos diversos: técnico frente ancestral, biomédico frente tradicional, lingüístico frente Comunitario. Revela las “huellas” de sus condiciones de producción y reconocimiento, así como las relaciones de poder e ideología subyacentes. Identifica el “desfase” entre la intención productora y la recepción.

Complementariamente, la PHC ofrece método para gestionar este encuentro de saberes. Promueve un diálogo equitativo que utiliza el “conflicto generador”, surgido de las diferencias, como motor para la co-creación. El resultado es un “tercer texto”: soluciones híbridas y culturalmente pertinentes como, por ejemplo, planes de gestión hídrica, protocolos de salud intercultural o materiales educativos propios. Estas propuestas no imponen una visión sobre otra, sino que integran conocimientos diversos de manera horizontal.

Este proceso horizontal no sólo genera conocimiento situado y relevante, sino que transforma las relaciones entre actores (comunidades, técnicos, personal de salud, lingüistas), descoloniza el saber y fortalece la autonomía comunitaria. La combinación cualitativa de SSH y PHC resulta esencial para construir entendimientos y prácticas más justas e inclusivas en diversos sectores de la sociedad.

Apunte final: convergencias teóricas

La SSH y PHC se enmarcan, desde su particular modo de comprensión y procedimiento, en teorías que buscan promover la horizontalidad de los conocimientos identificando sus condiciones discursivas. Así, podemos encontrar las siguientes convergencias teóricas.

La Investigación Acción Participativa (IAP), desarrollada por Orlando Fals Borda (1987), prioriza la participación activa de comunidades en procesos investigativos. Cuestiona la jerarquía investigador-investigado y valida saberes locales como fuentes legítimas (López & Calderón, 2024).

La transdisciplinariedad, conceptualizada por Nicolescu (1996) y Morin (2008), propone superar fronteras disciplinares mediante la síntesis de conocimientos académicos y no académicos. No obstante, la transdisciplinariedad carece del enfoque decolonial explícito de la PHC: se limita frecuentemente a contextos institucionalizados (Santos, 2010).

Las Epistemologías del Sur, de Boaventura de Sousa Santos (2010), defienden una “ecología de saberes” que reconoce conocimientos subalternizados. Denuncian la invalidación de saberes no occidentales, especialmente indígenas y populares (Santos, 2010). Promueven la coexistencia de racionalidades diversas mediante metodologías participativas.

La Semiosis Social Horizontal (SSH) y la Producción Horizontal del Conocimiento (PHC) desembocan en una propuesta teórico-metodológica que busca democratizar la producción de sentido y el conocimiento. La SSH analiza la circulación y transformación de discursos en contextos sociales. La PHC promueve un diálogo equitativo entre saberes diversos y desafía jerarquías epistémicas.

Juntas permiten una aproximación crítica y colaborativa que reconoce la validez de conocimientos originarios, populares y académicos. Este enfoque no sólo descoloniza el saber, sino que también fomenta la co-creación de soluciones pertinentes a problemas sociales. La SSH y la PHC ofrecen herramientas para construir conocimiento situado, inclusivo y emancipador, y fortalecen la autonomía de las comunidades.

Fuentes

- Corona Berkin, S. (2020). Producción Horizontal del Conocimiento. CALAS, transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839449745

- Corona, S., & Kaltmeier, O. (2012). Investigación intercultural y diálogo de saberes. Revista Pueblos y Fronteras digital, 7(14), 9-34.

- De Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce.

- Fals Borda, O. (1987). Conocimiento y poder popular. Siglo XXI.

- López, D., & Calderón, J. (2024). Génesis y legado de la investigación (acción) participativa. Cambios Y Permanencias, 15(2), 35–46. https://doi.org/10.18273/cyp.v15n2-202404

- Morin, E. (2008). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa.

- Nicolescu, B. (1996). Manifiesto de la transdisciplinariedad. Du Rocher.

- Peirce, C. S. (1986). La ciencia de la semiótica. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión. Recuperado de http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/PEIRCE-CH.-S.-La-Ciencia-de-La-Semiótica.pdf

- Verón, E. (1993). La Semiosis Social: fragmentos de una teoría de la discursividad. Gedisa, S.A.