Entrevista con Carlos Maas Tun

No. 155 / enero-junio 2025 / entrevista

Rodrigo Martínez Martínez, Ian Baruch Soto García

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD CUAJIMALPA

Las actividades del club de lectura de la Escuela Secundaria Estatal No. 16, “Jaime Torres Bodet”, comenzaron con una sorpresa cuando la directora, Ligia Aurora Chi Garma, y las profesoras y profesores notaron un objeto inusual que un chico llevaba entre sus manos. Principiaban una nueva jornada de una actividad extracurricular en la cual, poco a poco, alumnas y alumnos de la escuela del municipio de Muna comenzarían a relatar historias al lado del escritor Mario Bellatin. Yareli, Jaime y Carlos estaban allí para coordinar a un estudiantado de entre 12 y 15 años, y de todos los grados escolares de la secundaria. Fue cuando notaron el armatoste de papel. Tenía la forma de un brazo. El alumno lo había llevado hasta allí para entregarlo a un escritor cuya presencia ya no le resultaba ajena. El dispositivo era un signo de respeto y convertiría a Mario en una suerte de superhéroe que habría recuperado una extremidad.

Las actividades del club de lectura de la Escuela Secundaria Estatal No. 16, “Jaime Torres Bodet”, comenzaron con una sorpresa cuando la directora, Ligia Aurora Chi Garma, y las profesoras y profesores notaron un objeto inusual que un chico llevaba entre sus manos. Principiaban una nueva jornada de una actividad extracurricular en la cual, poco a poco, alumnas y alumnos de la escuela del municipio de Muna comenzarían a relatar historias al lado del escritor Mario Bellatin. Yareli, Jaime y Carlos estaban allí para coordinar a un estudiantado de entre 12 y 15 años, y de todos los grados escolares de la secundaria. Fue cuando notaron el armatoste de papel. Tenía la forma de un brazo. El alumno lo había llevado hasta allí para entregarlo a un escritor cuya presencia ya no le resultaba ajena. El dispositivo era un signo de respeto y convertiría a Mario en una suerte de superhéroe que habría recuperado una extremidad.

Carlos Maas Tun recuerda esta anécdota no sólo como un momento de apertura y confianza de los chicos y chicas de la Secundaria Estatal No. 16 con el autor de Flores (2000). Al nombrar el regalo como “el brazo biónico”, realizaron un ejercicio de expresión libre. Éste fue un ejemplo de lo que el proyecto “Escribe y lee tu mundo” denomina como pronunciamiento:

—Nosotros veíamos el pronunciamiento como que ellos y ellas expresan su realidad ; como analizar, leer y escribir la realidad ya no como como un constructo literario, sino como el descubrimiento de que pueden describir esa realidad a través de la escritura. El pronunciamiento les facilita la escritura. El impacto que tuvo en ellos y ellas no solamente fue descubrir que pueden escribir, sino que pueden identificar la realidad y describirla desde su propio punto de vista sin que haya condicionamientos. Eliminaron las influencias externas y nació la libertad para expresarse. Parte de esa expresión fue el brazo de papel.

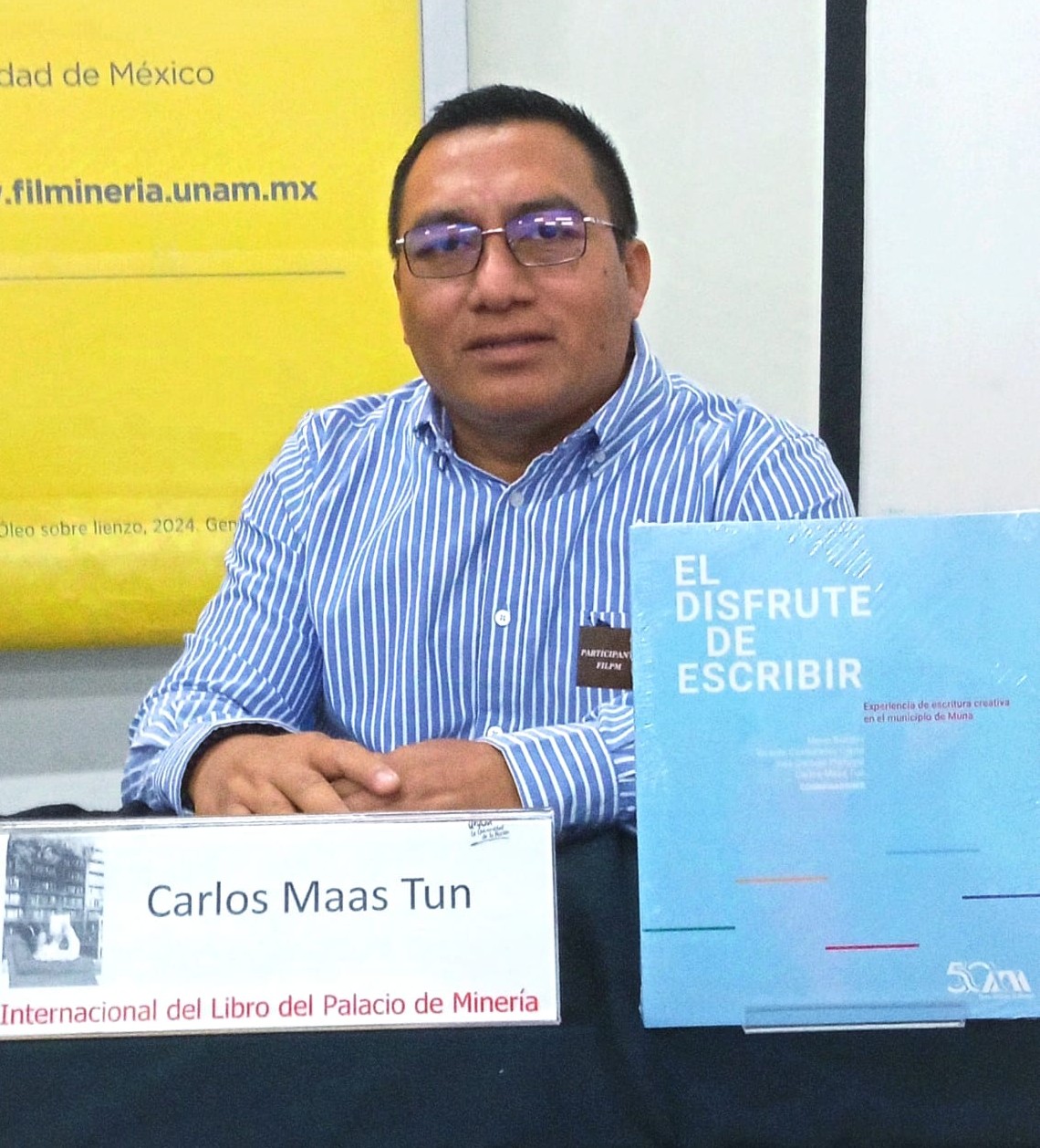

Egresado de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán, Campeche, Carlos Maas recuerda que fue en ese centro formativo donde notó que debía ocuparse de abordar el liderazgo entre jóvenes como una forma de crear conciencia y, sobre todo, de acercarse a la comunidad. En entrevista con la Revista Mexicana de Comunicación en el marco de la presentación del libro El disfrute de escribir: experiencia de escritura creativa en el municipio de Muna (2024) en el Palacio de Minería, reconstruyó su acercamiento, en 2015, a dos colegas investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa (UAM-C), que lo identificaron como líder comunitario. Entonces, juntos emprendieron trabajos sobre migración. Diez años después, su colaboración continuó en Muna, Yucatán, a través de un club de lectura y una nueva edición colectiva después de El libro de todos. Alfabetización creativa con jóvenes de secundaria y preparatoria del sur de Yucatán (2022).

—¿Cómo describirías la pedagogía que empleas en relación al liderazgo?

—Enfocamos el tema no hacia un liderazgo político, sino hacia un liderazgo comunitario en el cual los alumnos puedan tener habilidades para gestionar su propia educación, buscar oportunidades e irse a otros lugares donde puedan tener mayores opciones de formación. Promovemos la idea de que el liderazgo y la preparación les puede dar la movilidad social. Si no salen de la población, también sembramos la idea de que pueden hacer cambios desde el lugar donde estén. Ellos suelen decir que no se puede luchar contra el sistema. Entonces, les decimos que, si no puedes cambiar el sistema, tienes que entrar en él y desde allí empezar a hacer cambios. Sembramos la idea de hacer cambios para la comunidad o en su escuela; de hacer cambios para ellas y ellos mismos.

El profesor Maas explica que el interés por el liderazgo también se debe a que varias regiones del sur del país, sobre todo en Oaxaca y Yucatán, aún predomina la idea de migrar a Estados Unidos. Su propia familia fue un caso pues hubo un tiempo en que él fue el único que prevaleció en Santa Elena. Alguna vez tuvo una matrícula de 19 alumnos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) pues varias familias completas habían salido de México.

—Carlos, la movilidad social quizás podría contraponerse con lo comunitario. ¿Sería posible, en esa formación, ofrecer liderazgo comunitario y motivación para la movilidad de una manera que podríamos llamar horizontal?

—Sí se puede. Veo la horizontalidad como el tratarnos como iguales. No sé cómo suene esto, pero se trata de dejar un poquito los roles de maestro y alumno, y vernos un poquito más como seres humanos: con defectos, con características, con todo lo que tenemos. Vernos más como parte del mismo pueblo o de la misma comunidad. A pesar de que tenemos ciertos roles fuera de la escuela, vivir en la comunidad permite que exista horizontalidad al trabajar como compañeros en una causa y al trabajar como iguales en algún proyecto que ayude a todos. Claro, es una movilidad social colectiva que incluye al conjunto, no a la individualidad.

En esta visión de lo comunitario se inscribe el proyecto de incidencia social “Escribe y lee tu mundo. Cultura científica y escritura creativa para la inclusión social”. Su antecedente fue un libro intitulado El libro de todos en el que Carlos Maas, junto con colegas docentes e investigadores, colaboró con estudiantes de Santa Elena. Hubo obstáculos: la gente del municipio no era tan abierta con los fuereños, o “huaches”, porque temía ser juzgada; los chicos y chicas tenían dificultades para expresarse; finalmente, irrumpió la pandemia de Covid-19.

El taller de Santa Elena fue suspendido. Sin embargo, sentó las bases para continuar el proyecto a través de una idea que el profesor Carlos había estado desarrollando en Muna: un club de lectura inicialmente orientado a la “lectura de placer”. Ligia Aurora, directora de la secundaria, sugirió que fundamentara la propuesta. Ante la convivencia del alumnado con el fenómeno de la drogadicción, optó por el enfoque de las “habilidades socioemocionales”, así como el modelo de la “caja de herramientas” en literatura pues aporta estrategias para crear personajes y establecer su psicología. Fue cuando se aceraron los investigadores de la UAM-C y sostuvieron un diálogo con alumnas y alumnos para conocer sus perspectivas. El escritor Mario Bellatin también se integró. El reto fue aproximarse a una juventud cuya percepción era que “solamente podían escribir los que tienen conocimientos literarios; los que tienen conocimientos de cuestiones técnicas y toda esa cuestión”.

—Pero con Mario resulta que fue diferente —apunta Carlos—. Mario los abordó de una forma en la se sentían con más confianza. Al principio, ellos pensaban que iba a ser algo instructivo: o sea, que les diría un poema se hace así y así, o un cuento se hace así y así. Pero cuando Mario empezó a desplegar actividades les rompió esa idea que tenían. Es más, ni siquiera dejábamos tareas y ellos también pensaban que las habría.

La dinámica de Bellatin condujo a anécdotas como la entrega del “brazo biónico” y actividades como el juego de preguntas random en el cual le cuestionaban acerca de sus gustos. El club “abrió un horizonte más amplio en el sentido de escribir” a sus participantes pues, a decir de Carlos, descubrieron la libertad de expresión ya que alumnas y alumnos “en cierta forma veían que tal vez estaban como oprimidos”. Allí surgieron los fundamentos como el pronunciamiento y la co-labor, así como el rol de investigadores pares que realizaron tanto Carlos como Yareli Oliva y Jaime Rosales.

—¿Cómo se fue articulando este trabajo colaborativo entre investigadores, profesores y estudiantes?

—Cuando escuchamos a estos chicos y a los maestros que participaban en el club de lectura y todo eso, se fue generando esa confianza. Después de que ésta se dio, les preguntamos qué les gustaría hacer y cómo lo podíamos construir. Ahí fue cuando se dio esa horizontalidad. Al trabajarlo juntos. Luego vino una co-labor que, más que trabajar juntos, es construir juntos. El hecho de que Inés, Vicente y Mario se presentaran como iguales, con nosotros como maestros y con los alumnos, permitió que toda esta confianza se generara y que se diera sinergia. Los alumnos se sintieron también parte. Dijeron: “bueno, si nosotros podemos formar parte, pues todos también pueden formar parte”.

—¿Cómo es que este tipo de dinámicas pueden contribuir para fomentar la inclusión social?

—Con el hecho de que estos proyectos lleguen a las comunidades. No sé exactamente cómo describir esta parte; pero creo que, en términos generales, con los otros proyectos que hemos tenido, los chicos de repente eran un poco reacios a compartir con gente de fuera. Al haber confianza, yo diría que sí forma parte de la integración social porque se fueron relacionando con los investigadores y se fueron relacionando con Mario y con sus maestros. Empezaron a conocer también otras opciones de formación en el futuro. Comenzaron a darse cuenta de que la integración social no solamente se daba fuera de la comunidad: se podía dar también dentro de la comunidad al relacionarse con sus papás y con sus vecinos, y al compartir lo que iban descubriendo y lo que hacían. Esa parte es un poco más difícil de describir, pero definitivamente siento que el hecho de trabajar como iguales sí da esa integración social.

Escuchar y generar confianza

Antes de participar en el club de lectura, el alumnado de la Secundaria Estatal No. 16 había consultado revistas del CINVESTAV y de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). El profesor Carlos evoca un recuerdo: Eidrich, quien participó en El disfrute de escribir al igual que más alumnas y alumnos del club, habría confesado a sus profesoras que encontraron un léxico técnico, incomprensible y aburrido. En cambio, el proyecto de escritura tenía una visión diferente pues los investigadores no se expresaban con conceptos complicados ni dictaban instrucciones. Este era le parámetro ideal para el taller: no recurrir al lenguaje especializado y, de ser necesario, emplearlo de una manera que la mayoría de la población pudiera comprender pues “tanto tecnicismo, tanta complejidad, es lo que hace que lo encuentran aburrido y que digan bueno, mejor la ciencia no; mejor la tecnología no; vamos a dedicarnos a otra cosa; vamos a buscar otra cosa que sea menos complicada”.

—¿Cómo influyó esto en su concepción de qué es una cultura científica o de una cultura creativa?

—El hecho de crear fue lo primero que influyó bastante en ellos. Al principio, pensaban que no se podía; pensaban “no, tengo que estudiar”. Había esa idea de que primero tenían que estudiar literatura y aprender ortografía y gramática, o aprender las estructuras de cada cosa y luego empezar a hacerlo. El hecho de que hayan podido crear sí les hizo sentir, creo, más libres y capaces de crear. Siento que eso sí se les abrió en esos términos.

Carlos considera que sería audaz afirmar que los alumnos y alumnas se acercaron al cien por ciento a la ciencia. En cambio, piensa que sí fue posible brindarles un panorama que no redujera la actividad científica a la física o la química de modo que pudieran reconocer a las humanidades. Esto fue relevante debido a que, salvo un amigo suyo dedicado a la biología marina, era muy difícil que los investigadores acompañaran a los profesores.

—¿Qué avances viste en los profesores y en los investigadores?

—Los maestros con los que trabajamos primero se sintieron reconocidos porque no tenemos esa capacidad de crear algo para la investigación. El hecho de que llegaran a nuestra escuela, de cierta forma, empoderó a algunos maestros. Dijeron: “ya vimos que la ciencia y tecnología no siempre tiene que ser tan difícil; ¿por qué no vamos a crear esto?” Tan era así que nuestra directora y nosotros queríamos organizar y documentar nuestro club de lectura para que pudiera replicarse en otras escuelas secundarias. Y este, por ejemplo, fue el resultado de que los investigadores nos visitaran.

—¿Cómo promovías la horizontalidad en el aula?

—El hecho de que los investigadores visiten la escuela y podamos trabajar en conjunto y escucharnos, opinar y construir un proyecto juntos sería la mejor manera de promover la horizontalidad. Cuando un investigador llega, como el maestro, a un lugar, primero tiene que contextualizar para poder entender todas las dinámicas y todo lo que pasa. Eso sólo se puede hacer con trabajo colaborativo; con el trabajo de escucha y de creación de confianza. Para mí, eso sería lo primordial para propiciar la horizontalidad: la escucha y la generación de confianza.

Estos fueron los dos ejes de las cinco sesiones del club de lectura. La escucha estaba presente desde la primera clase pues en ella los participantes se presentaban junto con su idea. En la segunda sesión, pensada para producir confianza, cada quien hablaba de lo que deseara de manera libre: los gustos, la comida o sus actividades en general. El tercer encuentro consistía en integrar a los maestros e investigadores como iguales. La cuarta sesión estaba destinada a compartir, de manera voluntaria, los escritos con el grupo. Finalmente, el cierre estuvo a cargo de Mario Bellatin quien brindó observaciones, que no correcciones, sobre rutas posibles que tomaría con los textos. La experiencia permitió la edición de El disfrute de escribir, reseñado por la RMC en la presente edición, así como el diseño de un tangrama que aporta una propuesta base para quien quiera experimentar con ella.

—Carlos, ¿qué prácticas consideras que son importantes para llevar esta forma de producir conocimiento a lo largo del país?

—Algo que comentaba con Vicente y con Inés es que la mejor forma de llevar una herramienta como el tangrama a otras escuelas es no ponerla como una fórmula, pero sí establecerla como una propuesta. Que sea una propuesta aplicable, pero que se vaya ajustando al contexto de cada municipio o de cada escuela. O sea, que la misma propuesta permita que los maestros de cada escuela, región o estado puedan hacer ajustes para implementarla. Para que esto se realice, sí tiene que existir una propuesta porque, si no la hacemos así, nunca va a avanzar y se va a quedar como como un trabajo arrumbado.

—¿Qué reflexiones destacarías tú respecto al trabajo colaborativo?

—Lo más importante fue que pudimos reunirnos, hablar de qué es lo que queremos lograr, establecer algunas actividades para lograr el objetivo que estábamos buscando, trabajar en ello y tener la confianza. Sobre todo, el tema de la confianza. Siento que este si este proyecto salió fue por la confianza que había entre todos.

Para el profesor Carlos Maas, uno de los desafíos que ha enfrentado “Escribe y lee tu mundo” es la falta de difusión de resultados en Yucatán del otrora CONACYT. Considera que las redes sociodigitales poseen un potencial importante en esta labor debido a que las bibliotecas han caído en desuso. Incluso, no sólo falta difundir a través de las plataformas y otros canales, sino ir más allá de espacios de ciencia y tecnología, o de universidades y escuelas. Acercarse, por lo tanto, a medios comunes pues de esa forma estas iniciativas serían más aceptadas.

—¿Hay algún proyecto nuevo con el mismo equipo o de forma independiente?

—Después de El disfrute de escribir, lo que se logró sacar es una estrategia que se aplica, ahora, en nivel de telebachillerato. Ya salió también una pieza literaria y, francamente, no hay todavía un proyecto definido, Por el momento, seguimos trabajando con lo que logramos generar: la estrategia consiste más que nada en promover el tema de la lectura de comprensión que, a nivel nacional, nos falla mucho. Tan así es que concluimos en algún momento que las matemáticas, por ejemplo, no son difíciles, pero los chicos no las entienden al leer los problemas, los algoritmos y lo que se plantea en los libros. Entonces, nos gustaría seguir trabajando en ello, pero aún es incierto.