Una trayectoria migrante de Haití a México desde la perspectiva horizontal

No. 155 / enero-junio 2025 / visuales

Diego García Sedano

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Resumen. La migración es un proceso históricamente presente en la vida humana desde los grupos nómadas que viajaban continuamente en busca de sustento. Aunque posteriormente el sedentarismo los arraigó a un territorio, la migración ha sido una constante del comportamiento social. A lo largo de los siglos, las migraciones han tenido motivos variados; además de razones económicas, también han existido causas políticas, persecuciones étnicas, cambios climáticos, guerras y conflictos, entre otros. Este trabajo considera que las personas que han migrado de Haití a otros países de América Latina, especialmente a México, se organizan, comunican y desarrollan en entornos de vulnerabilidad por lo que es pertinente mostrar sus historias desde la perspectiva que relacione al territorio con el cuerpo con una metodología horizontal.

Abstract. Migration has been a process present in human life since nomadic groups who traveled continuously in search of sustenance. Although later a sedentary lifestyle rooted them in a territory, migration has been a social behavior’s constant. Over the centuries, migrations have had varied motives; in addition to economic reasons, there have also been political causes, ethnic persecution, climate change, wars, and conflicts, among others. For this work, we consider that people who have migrated from Haiti to other Latin American countries, especially Mexico, organize, communicate, and develop in vulnerable environments. Therefore, it is pertinent to present their stories from a perspective that connects territory with the body, using a horizontal methodology.

Así empezó todo

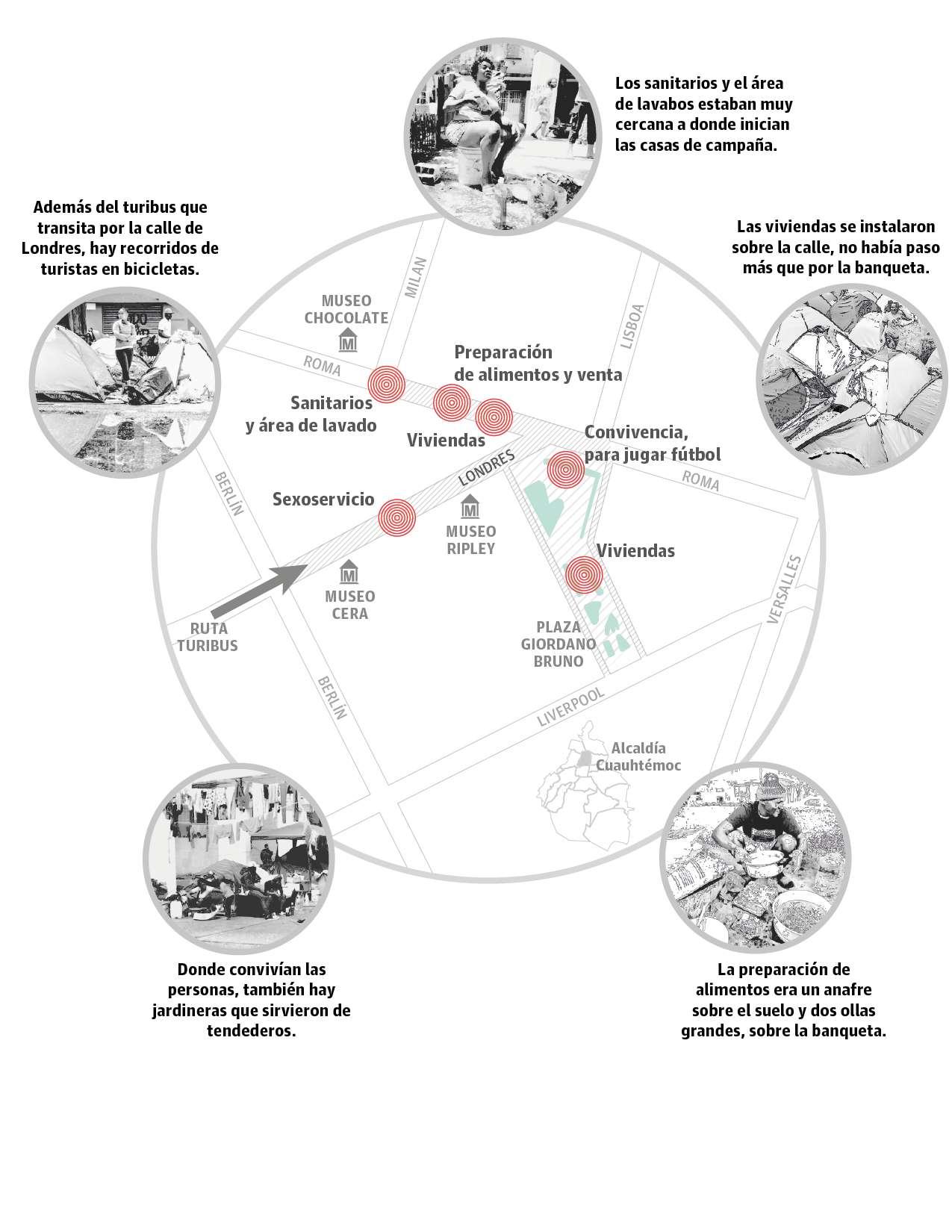

A mi alrededor percibí un tumulto de personas haitianas que se aglomeraba en la esquina del supermercado Sumesa, ubicado a un costado de la plaza Giordano Bruno sobre la calle Londres, en la Colonia Juárez. Llegaron a ese lugar en enero de 2022 y fueron retiradas en junio de 2024. Mujeres, hombres, niños, familias completas o personas en solitario montaron un campamento sobre la plaza y las calles de Londres y Versalles en las inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar),

Me acerqué para preguntar si alguien sabía hablar español con la intención de realizar alguna entrevista. Los hombres, aglomerados en torno a una persona que revisaba pasaportes, hablaban en francés y crèole haitiano hasta que uno, Moisè, emergió del grupo. Era alto, de 1.90 metros cuando menos, fornido y con mirada amable. Me saludó de mano. Me miró nervioso al mismo tiempo que observaba a una persona que, en medio del tumulto, mostraba una pila de pasaportes y llamaba a sus propietarios. Frases y gritos en crèole dominaban el ambiente. Los hombres que rodeaban al sujeto, también haitiano, que repartía pasaportes preguntaban, afirmaban, señalaban cosas que no entendí textualmente.

Era un sábado lluvioso y había una gran afluencia de personas por la llegada de los visitantes a los museos de Ripley y el de Cera sobre la calle de Londres. Los viene-viene estaban a la caza de automovilistas que buscaban estacionamiento. Ya estaba instalado un puesto de barbacoa que suele estar allí los fines de semana para recibir a los feligreses que llegan a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la esquina de las calles de Londres y Roma, a media cuadra de los museos y justo frente a la plaza Giordano Bruno.

La actividad cotidiana transcurría con normalidad. El campamento de personas haitianas, que se ha integrado al espacio, no impedía que los residentes de la zona desarrollen actividades. Había personas caminando por las calles, turistas circulando en paseos colectivos en bicicleta y comensales en los restaurantes.

Risas, conversaciones, niños que jugaban en la bicicleta o que corrían eran parte de la atmósfera de la plaza Giordano Bruno. Las mujeres lavaban ropa al final de la calle Londres donde habían adaptado una zona para los sanitarios, una regadera improvisada y unos lavaderos. La ropa multicolor adornaba las matas sobre la plaza mientras las mujeres platicaban y escuchaban música: corridos tumbados.

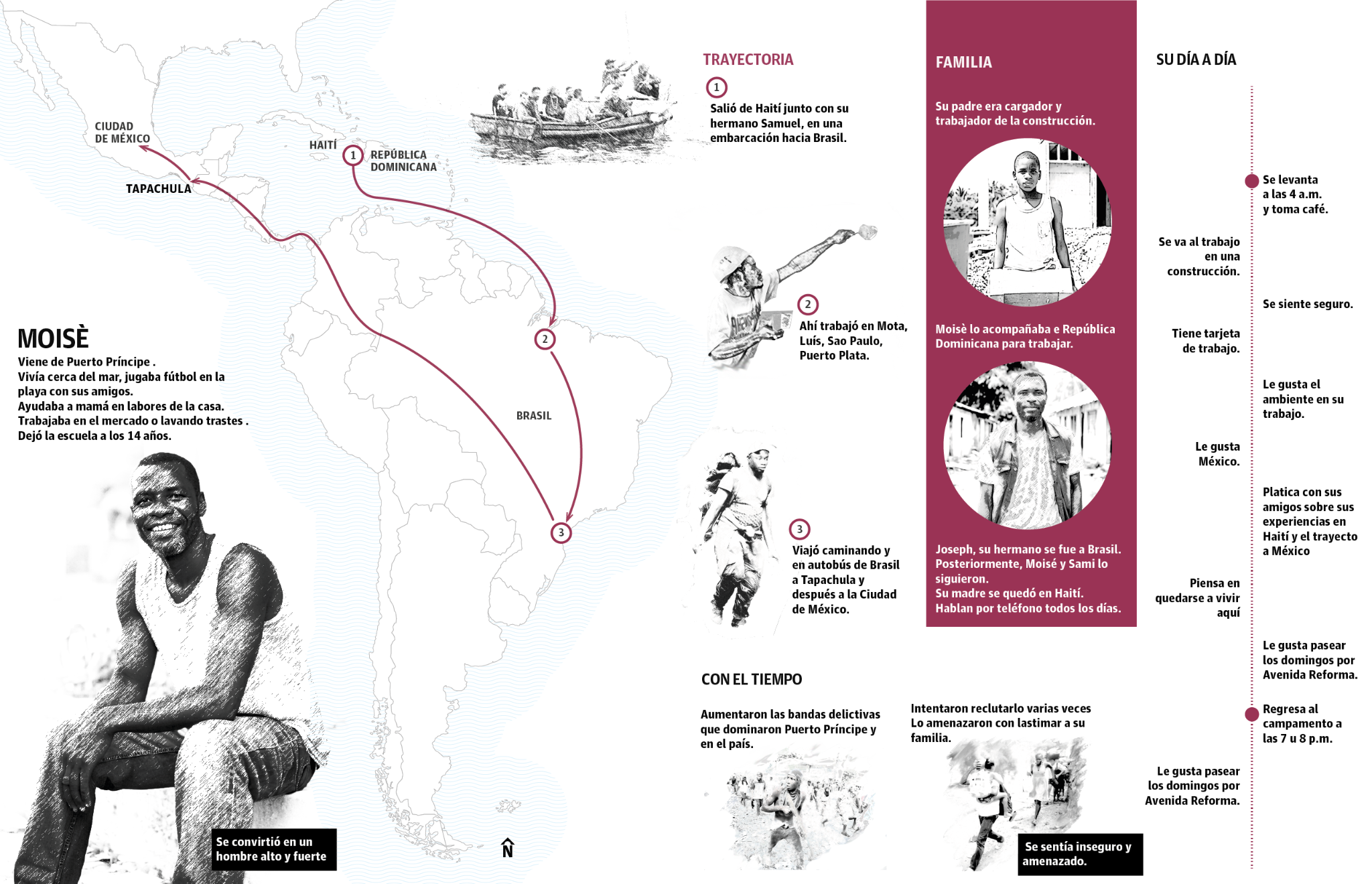

Cartografía del campamento de la diáspora haitiana en la Plaza Giordano Bruno.

Elaboración propia, 2024

Un grupo de hombres y niños jugaban fútbol con una pequeña pelota de plástico. Sus pieles oscuras brillaban húmedas ante el tímido reflejo del sol. Pequeños grupos de tres o cuatro hombres conversaban vigilando la zona. Estaban ubicados alrededor de la plaza, atentos a las mujeres y los niños.

Las personas haitianas en movilidad han transitado por diferentes lugares. Algunas hasta por once países antes de llegar a México. Organizadas por cuenta propia, varias se situaron en las alcaldías de Tlalpan, Iztapalapa y Tláhuac. Esta investigación dio seguimiento a la diáspora que se estableció en la Plaza Giordano Bruno, en la Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, a un par de cuadras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

El 5 de junio de 2024 fueron removidas de esta demarcación de manera definitiva y fueron reubicadas en Morelos, Estado de México e Hidalgo. Como investigador fue importante seguir las huellas de la diáspora haitiana desde que arribaron a la Colonia Juárez hasta que fueron desalojados.

En este escenario conocí a Moisè quien se convirtió en una persona clave de mi investigación con una perspectiva horizontal. Me propuse ver el escenario y a los actores de estas historias como constelaciones para que como afirmó Kaltmeier (2012: 43), “de una manera que haga visibles las voces del otro y la fragilidad de las negociaciones en el poder postcolonial”.

Pretendí realizar una traducción cultural tanto del problema identificado como de las representaciones que los actores tienen sobre la realidad. Es fundamental entender a estas personas como agentes activos y autorreflexivos, con el objetivo de descolonizar el saber y construir otro a partir de la dialogicidad y la horizontalidad. Las personas en condición de subalternidad tuvieron una presencia constante a lo largo de mi investigación ya que era importante reconocer la polifonía y la multidimensionalidad en el trabajo de campo para identificar formas colectivas en la producción de conocimientos.

Las personas haitianas en situación de desplazamiento se encuentran en una posición de mayor marginalidad ya que, en su mayoría, pertenecen a sectores populares, comunitarios y humildes, así como a otros provenientes de clases medias (profesionistas, comerciantes, maestros, entre otros) del país con mayores índices de pobreza de América Latina y que ha sido sistemáticamente devastado a lo largo de la historia (López y Bentancourt, 2021).

Según Sassen (2015), los haitianos han perdido su hábitat humano como resultado de una serie de situaciones adversas: el terremoto, el huracán Matthew, la crisis política y económica, y su actual situación en México, donde son considerados personas desplazadas de menor nivel debido a su color de piel y a su dificultad para hablar español, entre otros factores. Constituyen la encarnación del despojo del capitalismo, de la desterritorialización de su país de origen en busca de encajar territorialmente en otro lugar, con una historia y una cultura ajenas a la propia.

Cartografía de vidas. Una herramienta para el conocimiento horizontal

El contacto con las personas haitianas migrantes me mostró el camino para elaborar una metodología desde la perspectiva conpetual de la geografía crítica, cultural y feminista con la comunicación. Fue así que diseñé la cartografía de vidas como una herramienta que nos ayuda a comprender cómo se configura un espacio geográfico con diferentes elementos que integran a un territorio delimitado por coordenadas. Con base en esta idea, que en términos geográficos se limita a aspectos físicos y espaciales, para este trabajo se generó una herramienta cartográfica que incorpora tanto elementos físico-espaciales como elementos sociales con el objetivo de comunicar, a través de un mapa, trayectos, experiencias y percepciones que marcaron a las personas haitianas con las que conversé en la diáspora de la plaza Giordano Bruno, en la Colonia Juárez.

Entre los elementos que destacan las cartografías de vida, tal como las concibo para este trabajo de investigación, se encuentran: a) reflejar visualmente el trayecto de las personas; b) subrayar aquellas experiencias que para ellas fueron importantes desde que salieron de Haití, su día a día y la interpretación de su situación a partir de la memoria, y c) conformar un sistema de herramientas (imágenes, mapas, fotografías y declaraciones) que, en conjunto, contribuyen a la producción horizontal de conocimiento desde una perspectiva decolonial.

El propósito es poner en relación la información obtenida a través de una narrativa textual e icónica que refleje los distintos elementos que giran en torno a las personas haitianas (cuerpos) y al hecho de que vivieron en campamentos improvisados en la Colonia Juárez, en un estado de vulnerabilidad económica, política y social. Así, el fin es mostrar sus circunstancias y construir una representación social lo más completa posible sobre las diversas interacciones entre aquellos aspectos que nos ofrecerán una idea de la geografía de sus existencias (territorio).

El trabajo cartográfico de vidas implica analizar de forma situada y contextual, principalmente escuchando y dialogando con la otredad. Según Inés Cornejo y Mario Rufer, el propósito es lograr una relación lo más horizontal posible con base en la reciprocidad (Cornejo y Rufer, 2020; Corona y Kaltmeier, 2012; Walsh, 2015).

Moisè

Vengo de Puerto Príncipe, ahí nací y viví hasta que decidí salir porque las cosas cada día eran más difíciles. Viví en un barrio cerca del mar. Ahí me gustaba ir con mis amigos después de la escuela. Jugábamos al fútbol en la playa. Nos metíamos al mar antes de regresar a casa. Mi madre me regañaba por llegar mojado y descalzo.

A mi infancia la recuerdo como algo feliz. Éramos pobres, pero nunca faltó alimento en la mesa. Fuimos tres hermanos; tres hombres. Los tres íbamos juntos a la escuela y ayudábamos en las tareas de la casa. Mi padre trabajaba en la construcción y los domingos ayudaba como cargador en el mercado a un amigo que tenía un negocio de verduras.

Yo soy el mayor de mis hermanos y tuve que dejar la escuela a los 14 años para ayudar a mis padres. Ahí empezaron los problemas.

Trabajaba en lo que podía: haciendo limpieza; en el mercado; a veces, mi padre me llevaba a la construcción y ayudaba cargando. Desde chico me iba con él a Dominicana porque trabaja a veces por allá. Entonces aprendí español, poco a poco, escuchando, platicando con la gente. Siempre fui alto y fuerte. Las personas pensaban que era mayor.

En el barrio que vivía y en el mercado, los jóvenes se juntaban con las bandas. Había bandas para todo. Como para robar, para cobrar piso, para traficar no sólo con drogas, sino también con cosas, alimento, que escaseaba y que la gente necesitaba, como la leche, el pollo, hasta el arroz. Los vendían caros y hasta obligaban a las personas a comprar a la fuerza.

Algunas de estas personas se me acercaron a través de mis amigos pues algunos de ellos trabajaban para estos grupos. Mis padres me decían que me alejara. No era fácil, pues me los encontraba en todas partes, en el trabajo o en las calles de alrededor del mercado, por mi casa. Le hice al tonto y por un tiempo funcionó, pero llegó el momento en que fueron más agresivos y empezaron las amenazas. Por un tiempo pagué para que me dejaran en paz, pero las amenazas y el cobro aumentaron. Me decían: “eres grande y fuerte, puedes ayudarnos”. Cada vez fue más difícil encontrar trabajo. Mi padre murió de cáncer cuando tenía 20 años y entre los tres hermanos hacíamos lo que podíamos para mantener a la familia, a mi madre y a dos tíos ya viejos, hermanos de mi padre (Comunicación personal, Ciudad de México, 20 de enero de 2024).

Aprendizajes dialógicos

Detrás del concepto de diálogo, ampliamente estudiado por Mijaíl Bajtín (2011), hay gran riqueza debido al intercambio de ideas, no necesariamente afines, que sirven para construirnos como actores en un proceso de comunicación continuo; en este caso, entre quien investiga y las personas migrantes. Corona y Kaltmeier señalan que “el discurso del otro que me mira, me valora y me define, pero que también me devuelve un excedente de mí, esa parte que me es imposible ver salvo a través de su mirada” (Corona y Kaltmeier, 2012: 14).

En cuanto a la otredad, Paulo Freire señala que las personas ejercen su libertad cuando asumen la responsabilidad de sus acciones, lo que implica tener conciencia de la dependencia para superar la alteridad. Esto da inicio a una relación de otredad; es decir, una relación humanizada que nos permite entendernos mutuamente y crear una comunicación con base en lo entendido y sin visiones dicotómicas ni prejuicios sobre el bien y el mal, lo digno y lo indigno, la belleza y la fealdad, la seguridad y la amenaza, tal como ocurre en muchas de las percepciones de los medios de comunicación y de la sociedad en torno a las personas migrantes.

La otredad implica un comportamiento ético ya que existir supone una responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, en una relación de equidad que se construye mutuamente a partir del diálogo (Freire, 2005).

En el campamento de la colonia Juárez descubrí, poco a poco, rasgos de quiénes son las personas a partir del reencuentro, de lo nuevo, de lo distinto y de lo reconstruido que se desenvolvían allí. Volví a conocer a las personas a través de las conversaciones, en un intento por dejarme poblar por ellos. Fue un acto de aprendizaje basado en el diálogo.

Con la intención de descolonizar el proceso de investigación, el propósito fue generar una memoria colectiva que ilumine, aunque sea de manera parcial, la oscuridad provocada por los estigmas y la discriminación hacia la migración y las personas desplazadas. Esto se logró a través de una narrativa que rompe con las dicotomías de buenos/malos, mente/cuerpo, civilizados/bárbaros, así como con la raza y la clase social como patrones de jerarquización social e ideológica.

Fuentes

- Cornejo, I. y Rufer, M. (eds.) (2020). Horizontalidad: Hacia una crítica de la metodología. CLACSO.

- Corona, S. y Kalmeier, O. (2012). En diálogo. Metodologías horizontales en ciencias sociales. En Corona, S. y Kalmeier, O. (Eds.), En diálogo. Metodologías horizontales en Ciencias sociales y culturales. Ed. Gedisa.

- Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

- Kramsch, O. (2012). El horizonte de la nueva geografía cultural. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 34, 53-68.

- López, P. y Bentancourt, M. (2021). Presentación. López, P. y Bentancourt, M. (Eds.), Conflictos territoriales y territorialidades en disputa: Re-existencias y horizontes societales frente al capital en Ameŕ ica Latina. CLACSO.

- Sassen, S. (2015). Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global (Vol. 3090). Editores Katz.

- Walsh, C. (2015). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Ed. Praxis Educativa.