Artículo 19

La política en tacones

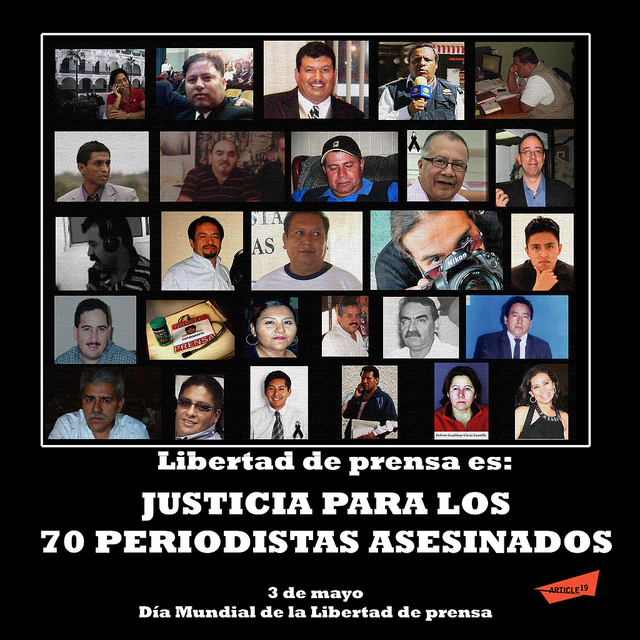

- La libertad de opinión y de expresión está cada vez más amenazada en México.

- Los casos de Regina Martínez, Yolanda Ordaz de la Cruz, Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga tienen el ingrediente adicional de ser feminicidios que, tengan o no como motivación su trabajo profesional, se suman a las agresiones a mujeres.

- «El periodismo en México vive una aparente modernidad que convive con una terrible barbarie. La campaña electoral en curso exige no sólo una declaración por parte de los candidatos, sino un compromiso con la libertad de expresión manifestado en acciones específicas. Las expresiones de duelo y las promesas de investigación son ya insuficientes», dice Ramírez.

Por Pilar Ramírez

La organización Artículo 19, dedicada a defender y promover la libertad de expresión, publicó hace 24 años un estudio realizado en cincuenta países sobre el estado de dicho artículo que, como se sabe, es el que consagra el derecho a la libertad de opinión y de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en las Naciones Unidas hace 64 años.

El informe de Artículo 19 describía las formas de censura. Señalaba que en “México hay censura a través de los embutes que reciben los periodistas y en Colombia a través del asesinato”. Nuestro país, como nos muestran las noticias recientes, transitó de una censura hasta cierto punto velada o negociada a otra abierta y abrupta que incluye el asesinato. No es que entonces no hubiera muertes para acallar a los periodistas. El caso de Don Manuel Buendía es emblemático, sin embargo, para quienes creíamos que la evolución en el reconocimiento al derecho de expresarse caminaría hacia senderos más anchos hoy podemos constatar que no ha sido así; el periodismo mexicano corre hoy un gran riesgo, debido al reavivamiento de las agresiones en su contra, de encaminarse a la involución, porque el poder considera la tarea periodística un riesgo que debe acallarse.

Durante años la batalla de muchos periodistas se encaminaba a resguardar el derecho al libre flujo de información frente a los poderes públicos, hoy esa batalla se ha complicado porque encara a otros poderes, a veces no identificados. El caso de Regina Martínez, la corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, lo hace patente, además de que este caso, como los de Yolanda Ordaz de la Cruz de Notiver, Ana María Marcela Yarce Viveros del semanario Contralínea y Rocío González Trápaga ex reportera de Televisa, sólo por mencionar los casos recientes, tienen el ingrediente adicional de ser feminicidios que, tengan o no como motivación su trabajo profesional, se suman a las agresiones a mujeres.

Con una revisión breve del periodismo podemos identificar fácilmente los cambios, aunque éstos no se hayan producido tan sencillamente. La tenacidad de periodistas para no cejar en el ejercicio del derecho a expresarse en cualquier medio y por la transparencia como elementos fundamentales de una sociedad democrática fueron abriendo espacios a voces y grupos que habían tenido cerrados el foro público de los medios. Se modificaron algunas prácticas de corrupción que ya resultaban insostenibles en una sociedad con múltiples fuentes de información, aunque ciertamente otras prevalecieron. La llegada de internet multiplicó las voces, aunque se han mantenido diferencias importantes entre los medios de circulación nacional y los de consumo local o regional.

El proceso de renovación del periodismo mexicano no ha estado exento de conflictos. En muchos casos incluso, los conflictos han marcado hitos que han permitido avanzar. Del mismo modo que el asesinato de Don Manuel Buendía cimbró al periodismo mexicano y propició la reafirmación de la libertad periodística que él siempre defendió, otros agravios fueron colocando banderas en el proceso de crecimiento del periodismo, donde cada escollo era un reto para vencer la tentación de rendirse.

Casos ha habido miles, entre ellos el asesinato de la reportera Elvira Marcelo Esquivel que murió en diciembre de 1991 de un balazo en la cabeza, aparentemente disparado por policías preventivos, ese mismo año dos vigilantes del periódico La Jornada fueron asesinados a balazos a las puertas del diario, el despido de Guillermo Ochoa por haber retransmitido una entrevista con el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia sin autorización de Jacobo Zabludovski, los varios intentos de censura contra Carmen Aristegui, las amenazas del ex gobernador Cosío Vidaurri contra reporteros que investigaron las explosiones de Guadalajara en 1992, el atentado contra Jesús Blancornelas director del semanario Zeta o la censura contra Paco Huerta y su programa radiofónico ciudadano Voz Pública en 2004.

Estos y muchos otros casos parecerían cosa del pasado, pero lamentablemente vemos que el temor del poder a la transparencia es todavía enorme, que el trabajo de una reportera que recaba datos, que recoge opiniones, que se documenta y reporta puede ser, todavía en estos tiempos aparentemente signados por la modernidad, sumamente amenazante. El periodismo en México vive una aparente modernidad que convive con una terrible barbarie. La campaña electoral en curso exige no sólo una declaración por parte de los candidatos, sino un compromiso con la libertad de expresión manifestado en acciones específicas. Las expresiones de duelo y las promesas de investigación son ya insuficientes.

ramirez.pilar@gmail.com

Políticos y periodistas

Juego de ojos

- En la administración de Kennedy se sentaron las bases del “manejo de la prensa”

- ¿Playa Girón marcó el fin de la luna de miel de Kennedy con la prensa?

- Da pena atestiguar la pequeñez con la que se aborda en estos días el asunto de los debates. Los contendientes en la arena electoral se comportan como adolescentes simplones mientras las clases dominantes se frotan las manos por su buena suerte, pues estos actores garantizan que pervivirá la impunidad y la laxitud legal que les ha permitido hacerse del control social", dice Sánchez de Armas.

Fotografía: "October 22, 1962

El asesinato de Regina Martínez

no debe quedar impune.

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

Cuando mis hipotéticos bisnietos estudien la historia de México, quedarán pasmados si comparan la estatura de los estadistas del XIX, los de la Reforma, con la gazmoñería y el fariseísmo de sus herederos en el XX y el XXI. Por un lado gigantes que hubieran brillado en cualquier época; por el otro, una legión adocenada y raquítica llamada clase política.

Da pena atestiguar la pequeñez con la que se aborda en estos días el asunto de los debates. Los contendientes en la arena electoral se comportan como adolescentes simplones mientras las clases dominantes se frotan las manos por su buena suerte, pues estos actores garantizan que pervivirá la impunidad y la laxitud legal que les ha permitido hacerse del control social.

Mas, ¡helas!, como yo no soy analista político ni mi voz tiene peso en la república de los columnistas, nada puedo hacer para salvar a la Patria. Así que me limitaré a compartir una página histórica del inagotable acervo que se acumula desde que los primeros políticos, jefes del clan, tuvieron tratos con los primeros periodistas, aquellos que pintarrajeaban sus cosas en las paredes de las cavernas. Es parte de un libro en producción que espero, es un decir, arroje luz sobre el asunto:

Watergate no fue un accidente, como no lo es la supuración que se pone al descubierto por una incisión de rutina. Fue el resultado de una época turbulenta y de la participación de actores cuyas personalidades fueron como agentes reactivos que precipitaron y pusieron al descubierto la trama de una conspiración desde el poder.

Entre los años 1960 y 1974 se pueden ubicar tres antecedentes clave que dan contexto al episodio: la abortada invasión a Cuba en Playa Girón (también conocida como Bahía de Cochinos) en abril de 1961; la “crisis de los misiles” en Cuba en agosto de 1962, y la filtración de un expediente sobre el conflicto en Vietnam en junio de 1971 que pasaría a la historia con el sugerente título de “Los expedientes del Pentágono”.

En aquella época varios grandes diarios norteamericanos, particularmente The New York Times, se habían enfrentado en las cortes con un gobierno que veía en las revelaciones de la prensa no sólo un peligro para sus políticas domésticas e internacionales, sino el origen de la creciente inquietud social en el país.

Cuando la CIA tuvo a punto el desembarco de fuerzas anticastristas en Cuba en 1961, el gobierno de Kennedy presionó al Times para detener la información y “no poner sobre aviso al dictador”. El diario acató y quedó una mancha en el honor de la casa. Un año después el episodio se repitió casi sobre las mismas líneas cuando el rotativo se aprestaba a publicar anticipadamente los pormenores de una posible operación militar contra las bases de misiles en Cuba, que finalmente no pasó de la mesa de escenarios posibles.

Kennedy era un maestro del medio electrónico y lo utilizaba para equilibrar las noticias de los medios impresos. Su secretario de prensa, Pierre Salinger, pensaba que junto con las cadenas de televisión las agencias noticiosas eran la herramienta más poderosa para controlar la agenda informativa, puesto que alimentaban a cientos de otros medios. Salinger incluyó a reporteros de estos medios en los pools presidenciales.

La administración Kennedy vivió la guerra fría y estuvo signada por constantes y delicadas crisis políticas en las que la prensa jugó un papel importante. Algunos de los actores clave de aquellos eventos reconocieron posteriormente que si el gobierno no hubiese estado preso en el pantano del secreto de Estado y la prensa hubiese tenido mayor acceso a la información y más capacidad de acción, operativos que sólo trajeron descrédito al gobierno de Kennedy, como la invasión de Playa Girón, se hubiesen evitado. Mas por otra parte en términos generales muchos de aquellos medios consideraban que era un deber patriótico mantener en reserva informaciones sobre las crisis o bajarlas de tono para no perjudicar los operativos militares de su país.

Aquí algunos momentos del rol “patriótico” de la prensa en aquellos años:

El 19 de noviembre de 1960 The Nation publicó un editorial titulado: “¿Estamos entrenando a guerrilleros cubanos?”, en donde se hablaba de una invasión a la isla. En enero siguiente The New York Times confirmó el entrenamiento, mas dijo que las autoridades explicaron que no era para invadir la isla, sino para preparar una fuerza de defensa en caso de que los castristas decidieran atacar.

En abril siguiente The New Republic hizo llegar al asesor presidencial Arthur Schlesinger las galeras de un artículo titulado “Nuestros hombres en Miami”, que el mismo Schlesinger llamó “un relato cuidadoso, exacto y devastador de las actividades de la CIA entre los refugiados (cubanos)”. Schlesinger le llevó el artículo a Kennedy, quien expresó la esperanza de que se le pudiera retener. La revista aceptó, escribió Schlesinger, “en un acto patriótico que me dejó extrañamente incómodo”.

Tad Szulc, del New York Times, tuvo la nota del entrenamiento de cubanos para una invasión, misma que se publicaría en primera plana. El director del diario consultó con James Reston, quien sugirió que no se incluyera la fecha del desembarco; también se expurgó toda mención a la CIA. Los editores protestaron. Nunca antes se había cambiado la primera plana del Times por razones políticas. Hablaron con el propietario, Orvil Dryfoos. Éste dijo que estaban de por medio la seguridad nacional y la protección de las vidas de los invasores.

Pese a la autocensura y restricciones voluntarias, Kennedy enfureció por lo poco que se publicó y gritó a Salinger: “¡No puedo creer lo que estoy leyendo! Castro no necesita agentes aquí. Todo lo que tiene que hacer es leer nuestros periódicos. Ahí está todo detallado”.

El desembarco en Playa Girón el 17 de abril de 1961 fue un rotundo fracaso y un severo golpe a la imagen del gobierno de Kennedy. Los invasores no pudieron avanzar más que algunos cientos de metros antes de ser sometidos por fuerzas cubanas bien pertrechadas, entrenadas y conocedoras del terreno. El alzamiento popular vaticinado por los anticastristas nunca se dio. Al comprender las dimensiones del fracaso y las consecuencias que tendría una participación abierta de soldados estadounidenses, Kennedy se negó a autorizar la intervención de la Fuerza Aérea en apoyo a los invasores.

La reacción de la prensa no se hizo esperar. Los grandes diarios se sintieron utilizados, como también el embajador ante la ONU, Adlai Stevenson, quien se presentó a la asamblea para negar los planes de invasión […] de los cuales no había sido informado:

“El Presidente fue criticado por su negativa a hablar sobre la cuestión cubana en su primera conferencia de prensa posterior (‘No creo que sirva a ningún propósito nacional que me explaye más sobre la cuestión cubana esta mañana’). Le dijo con amargura a Salinger: ‘¿Qué hubiese podido decir que ayudara a la situación? ¿Que hicimos el papelón de nuestra vida? ¿Que la CIA y el Pentágono son estúpidos? ¿A qué fin creen ellos que serviría consignar eso? Vamos corregir la situación muy pronto. Los editores tienen que entender que estamos siempre al borde de la guerra y que hay cosas que estamos haciendo de las que no podemos hablar’”.

Kennedy, al fin miembro de la clase política, era de los persuadidos de que son los medios y no los hechos que los medios reportan, los causantes de los descalabros políticos. Dos semanas después del frustrado operativo contra la isla, en reuniones con agrupaciones periodísticas, dijo que Playa Girón había dado una importante lección que aprender y que en el manejo de informaciones delicadas los editores debieran preguntarse si se afectaba la seguridad nacional antes de publicarlas. El llamado no cayó en oídos amables:

“Los presentes entendieron que eso era de cierta forma una invitación a la autocensura. El Post-Dispatch de St. Louis advirtió que eso podía “hacer de la prensa un arma oficial como en los países totalitarios”. El Star de Indianápolis dijo que Kennedy estaba tratando de intimidar a la prensa. El Times de Los Ángeles juzgó que era un Kennedy ‘rumiando la adversidad’ quien con enojo trataba de convertir a la prensa en chivo expiatorio. Advirtiendo que los diarios habían aceptado las reglas de la administración, el Times escribió que en lugar de que el Presidente los reprendiera, “se debió amonestar a la prensa por dejarse engañar”.

En 1966 se supo que durante una reunión en la Casa Blanca, Kennedy dijo en un aparte al director ejecutivo de The New York Times, Turner Catledge, que si se hubiese publicado más sobre la operación de desembarco en Bahía de Cochinos se habría evitado un error colosal. Un año más tarde el Presidente le confió algo parecido al propietario del Times, Orvil Dryfoos.

En 1967 el senador Robert Kennedy expresó ante editores de diarios:

“Obviamente, la publicación de los planes de batalla norteamericanos en época de guerra pondría irresponsablemente en peligro el éxito y arriesgaría vidas [pero] la más amplia difusión en la prensa de los planes para invadir Cuba -conocidos por muchos periodistas y patrióticamente mantenidos en secreto- hubiese podido evitar Bahía de Cochinos. Al apreciar retrospectivamente las crisis, desde Berlín y Bahía de Cochinos hasta el Golfo de Tonkin, o incluso los últimos quince años, puedo recordar pocos casos en que la revelación de grandes consideraciones políticas hubiese perjudicado al país y muchas instancias en que la discusión y el debate públicos condujeron a decisiones más meditadas e informadas”.

¿Playa Girón marcó el fin de la luna de miel de Kennedy con la prensa? Es probable. En todo caso es de destacarse que fue durante esa administración cuando se sentaron las bases del “manejo de la prensa”, es decir, las estrategias y mecanismos que con distintos grados de refinamiento son hoy la sustancia de las unidades de comunicación social públicas y privadas.

Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.

2/5/12

@sanchezdearmas

www.sanchez-dearmas.blogspot.com

Froylán López Narváez en el Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político: 3 de mayo de 2012

Tema: Periodismo en Radio

Lugar: Sala Fernando Benítez de la FCPyS de la UNAM

Convocan: UNAM, UAM Cuajimalpa y la Fundación Manuel Buendía.

Fecha: 3 de mayo de 2012. Entrada Libre.

Sobre Froylán López Narváez

- Comenzó su carrera periodística en los diarios Ovaciones y Excélsior

- Fue periodista en el semanario Proceso

- Escribe un artículo semanal para el diario Reforma

- Es profesor de la UNAM en la FCPyS

- Fue homenajeado por el Conaculta en el año 2011 por su contribución al Patrimonio Sonoro de México.

Enlaces

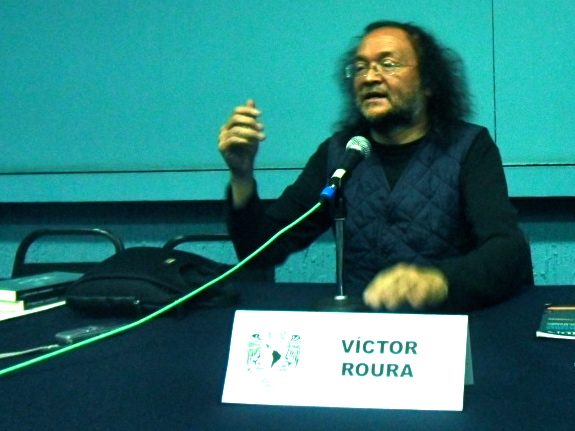

“La ética periodística no se enseña”: Víctor Roura

-

La creencia de que la gente no lee, es falsa, según dijo.

-

Víctor Roura es autor de obras como La vida del espectador y Cultura, ética y prensa.

-

“Nunca va a haber un periodista que no se considere a sí mismo como alguien ético, íntegro”: Víctor Roura

Fotografía: "Víctor Roura" por Ozami Zarco para RMC

Por Ozami Zarco

La ética en el periodismo y la cultura popular fueron los principales temas de la conferencia de Víctor Roura en el Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político, organizado por la UAM Cuajimalpa, la UNAM y la Fundación Manuel Buendía.

“Estamos viviendo una época de grave desilustración. La mayoría de las personas es desilustrada. Esto no significa que no tengan conocimientos, no les interesa conocer más, cultivarse y creo que llegaremos a una especie de primitivismo teconológico. No vamos a debatir las ideas. Vamos a tener, claro, nuestro iPad, nuestros aparatos avanzados, y sin embargo como ídolos adoraremos a Messi y a Lady Gaga. ¿Saben porque a la Edad Medía se le llamó la Edad Oscura? Pues por ser una época donde los hombres no pensaban, solamente estaban interesados en orar, arrodillarse, tener hijos, pelear por dogmas varios y morir. Sobre la creencia de que ´las personas no leen´ debo decir que no es cierta. Las personas leen e incluso gustan de los suplementos culturales, no saben la cantidad de cartas que nos llegan a la redacción de la sección cultural, son muchas, la verdad y no podemos acabar de leerlas todas en un sólo día. Es cierto que la cultura no es algo necesario para ser alguien ético pero, como el dinero y la felicidad, ayuda a ello”, dijo.

Reflexiones en torno a la ética

Para el periodista la ética es un tema muy complejo que necesita encontrar la respuesta en cada uno de nosotros. Para ello destacó el papel de la cultura y la educación.

“La ética no se enseña. No es válido preguntarle a alguien cómo puede uno tener ética en la prensa porque es algo muy personal. Se puede enseñar quizá lo qué es la moral o, en las ciencias políticas la teoría política. Pero nadie te puede decir si te vas a portar bien o mal. Aristóteles decía que en este mundo hay una sola manera de ser bueno y muchísimas de ser malo”, dijo.

Según Roura quien falla en el cumplimiento de sus promesas no puede ser una persona ética y si un periodista da su palabra de no revelar información no debe de hacerlo, si quiere comportarse éticamente.

“La ética comienza con tu palabra. Si tú no tienes palabra no tienes ética. Yo creo que por ello hay tanto asombro, tanta perplejidad, en las relaciones amorosas. Pero uno no confía en la otra persona y comienzan los problemas de pareja. El maestro Voltaire tiene un personaje llamado Cándido, feliz por saberse cornudo y así no tener que preocuparse de nada, él no podía desconfiar, no podía faltar a su palabra. Yo creo entonces que la falta de palabra es el centro de la problemática en torno a una definición de la ética” dijo.

La ética en la sociedad

La falta de ética no distingue entre estratos sociales ni profesiones señaló el autor de la columna “Viernes o voy”.

“En el medio cultural o artístico no todas las personas son, por decirlo de alguna manera, buenas. Dentro de este medio uno podría creer que las personas cultas pueden ser más proclives a la buena acción, a la generosidad. Pero muchas veces te topas con escritores que son insoportables en el trato personal o se muestran como personas totalmente al servicio del poder. Por ejemplo, Jaime Sabines, ¿qué dijo cuando surgió el movimiento zapatista? Habló con Carlos Salinas de Gortari y le dijo ´Manda matar a esos hijos de la chingada´. Por ello, no por ser un escritor, cantante, poeta o pintor, puede uno ser una persona ética. Yo he conocido a lavacoches honradísimos y escritores corruptos” afirmó.

Para Roura el premio Nobel Octavio Paz tiene una historia oscura que muy pocas personas recuerdan o quieren decir.

“¿Qué es una ética para un pintor, escritor, cantante o un periodista? Octavio Paz, nuestro Nobel, maestro, único. Todos sabemos la historia de la que la gente se enorgullece, él fue el único dignatario en renunciar a un puesto como protesta contra la masacre de 1968 y el sanguinario Díaz Ordaz. Renunció a su embajada de la India pero lo que nadie quiere decir es que siguió cobrando de su puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿y dónde está la ética?”, dijo.

Aseguró que el verdadero fundador de los suplementos culturales no es Fernando Benítez, sino Juan Reján.

“Se cuenta en los libros de historia que Fernando Benítez fue el pionero en los suplementos culturales en 1949 pero el verdadero pionero fue Juan Reján dos años antes en 1947. ¿Cuál es la causa de este error? Que Benítez tenía trato con políticos y Reján sólo escribía. Fue el presidente Adolfo López Mateos quien dio 100 mil pesos para la fundación del suplemento de Fernando quien, a su vez, acudió con José Pagés Llergo y se repartieron la mitad del dinero. ¿Hay ética en estos comportamientos?” dijo.

Para el autor de los libros Apuntes de Rock y Polvos de la urbe existe una incongruencia entre el comportamiento en papel y realidad de algunas figuras del periodismo mexicano.

“El buen Fisgón, caricaturista de La Jornada, crítico mordaz del régimen priista, recibió un premio de manos de Ernesto Zedillo. Al ser cuestionado, ¿cuál fue su respuesta?, que debía cerciorarse de cercas si sus dibujos sobre Zedillo eran correctos. Al año siguiente el premiado fue Helguera, otro dibujante famoso por sus mordaces críticas, recibía premios del mismo sistema que criticaba. ¿Es válido?, ¿hubo ética en su forma de actuar?” señaló.

El actual editor de la sección cultural de El Financiero denunció que el periodismo de la ciudad de México está, al menos en parte, acostumbrado a recibir una paga extra por sus servicios a manera de soborno.

“Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue Jefe de Gobierno se enfrentó a un enorme problema. Los periodistas de la fuente estaban acostumbrados a recibir su chayote y amenazaron con no decir nada sobre el Jefe de Gobierno si no se les daba su respectivo pago. Y Cárdenas aguantó un rato pero al fin cedió. Por este y otros ejemplos es que cuando alguien me pregunta sobre el periodismo en México confieso sentirme mal de ser considerado periodista. Me siento decepcionado del gremio” dijo.

Para terminar, Roura cuestionó al auditorio sobre el impacto real de la situación artística mexicana del Conaculta.

“¿Qué sucede hoy en día después que nació el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988 con Carlos Salinas de Gortari a petición de Octavio Paz? Lo único que ha sucedido es que ha crecido la codicia en el ámbito artístico pero las obras, ¿donde están? Están los becarios que se reúnen tres o cuatro veces al año para embriagarse y conocerse y creerse al lado de grandes poetas. ¿Y los libros? Porque el Conaculta no los edita, te da dinero para ello. Pero yo pregunto ¿ha surgido algún artista de las becas que otorga el Conaculta? Ni uno solo”, aseguró.

La próxima sesión del Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político se realizará el día jueves 3 de mayo del 2012 a las 5 de la tarde. Entrada Libre.

Mercadotecnia y comunicacion política – (RMC 92)

- Las fronteras entre ambas disciplinas se han disuelto.

- Recuperamos artículos de nuestra cobertura previa a las elecciones de 2006.

- También se incluye el texto «Cibermarketing de la esperanza» de Octavio Islas sobre el sitio web de Andrés Manuel López Obrador en el 2005.

Por Salvador Guerrero

Publicado originalmente en RMC 92: Abril-Mayo 2005

Las fronteras entre lo que llamamos mercadotecnia y comunicación política se han disuelto. Ello es consecuencia de un notable pragmatismo que ha orillado a proveedores y asesores, muchos de ellos académicos, a intensificar la inserción de diversos mecanismos de las ciencias sociales y la estadística a la estrategia de conquista del poder del gobierno y después del Estado.

[issuu width=550 height=358 pageNumber=2 printButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120222231726-4373a26268834667b72f6604e331ba97 name=name268834 username=mexcomunicacion tag=elecciones unit=px v=2]

Granados Chapa: Periodista académico

Libreta de Apuntes

Insustituible sin duda será la figura de Miguel Ángel Granados Chapa en el entorno periodístico mexicano. Como magistralmente lo exponen en el presente número de RMC cuatro distinguidos académicos, más allá de analista político, el autor de «Plaza Pública» conjugó las dotes de historiador, maestro, intelectual, así como estudioso y protagonista de los medios de comunicación mexicanos.

Por Omar Raúl Martínez

Publicado originalmente en la RMC 129

Disponible a la venta como Kindle Ebook

Don Miguel Ángel Granados Chapa fue quizás el primer columnista forjado desde la academia que empezó a incrustar, de manera regular, el análisis y crítica a los medios masivos de comunicación. Baste recordar, primero, el ensayo titulado “Una aproximación a la prensa mexicana”, publicado en julio de 1972, en la edición 69 de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí, tras ofrecer una somera descripción de los medios impresos, hace un cuestionamiento del régimen legal en la materia. Desde entonces advirtió que se requerían más estudios de campo, análisis y reflexión.

Desde sus primeros aportes como articulista y columnista en Excelsior, El Universal, la revista Siempre, y luego con su “Plaza Pública” en Cine Mundial, Unomásuno, La Jornada, El Financiero y Reforma, tuvo como tema recurrente el análisis de los medios en relación con la política y la sociedad. Así, no le resultaron ajenas vertientes tales como el derecho a la información, la democratización de los medios, la necesidad de contrarrestar el monopolio mediático y la libertad de expresión.

Para dichas acometidas privilegió la perspectiva jurídica que, desde luego, por haber estudiado derecho, dominaba como pocos. De todo esto queda constancia, como bien refiere Raúl Trejo Delarbre, en tres libros referentes para quienes nos interesa el estudio en torno a los medios: Excelsior y otros temas de comunicación y Examen de la comunicación en México, publicados ambos por Ediciones El Caballito en 1980 y 1981, respectivamente; así como Comunicación y política, editado por la Fundación Manuel Buendía y Océano en 1986.

En suma: como se consigna en las siguientes páginas, Granados Chapa significó un puente entre la vida académica y el ámbito periodístico, pero ante todo fue un precursor del análisis político sobre los medios de comunicación en México, que en los años sesenta y setenta brillaba por su ausencia. Capitalizó para ello su acendrada vocación periodística, sus conocimientos jurídicos, su pasión por la historia y su permanente estudio científico de la comunicación masiva. No fue gratuito que, por ese motivo, desde entonces apoyara a investigadoras como Fátima Fernández Christlieb, Alma Rosa Alva de la Selva y Florence Toussaint, entre otras y otros, quienes constituyeron la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la cual Granados fue miembro activo en los ochenta.

Humildad y esperanza

Dueño de un temperamento ecuánime pero implacable en sus asertos, don Miguel Ángel no estuvo exento de manifestaciones excesivas e incluso injustas hacia algunos profesionales del ámbito periodístico como lo han referido Raúl Trejo Delarbre y Fernando Mejía Barquera. Yo mismo, y particularmente la Fundación Manuel Buendía que presido desde el año 2000, fuimos objeto de duras expresiones suyas. En tres ocasiones –agosto de 1999, agosto de 2001 y julio de 2003–, en su “Plaza Pública” aparecieron sendas críticas que descalificaban y cuestionaban acremente a esta Fundación. El 16 de agosto de 1999 señaló que, con la anuencia del entonces presidente de la FMB, la Revista Mexicana de Comunicación se había prestado a reproducir las palabras de un “boquiflojo” con “la intención de agraviar a Scherer”, en el “número de abril a junio, bajo los siguientes encabezados: ‘Con el albazo de marzo, Proceso ve quebrantado su patrimonio moral. Don Julio Scherer traicionó su palabra: Carlos Marín’”.

Pocos días después, en las mismas páginas de Reforma, respondí que el referido texto de ninguna manera tenía la pretensión de “agraviar a Scherer” sino “mostrar una versión (puesto que los nuevos directivos han preferido evitar declaraciones) sobre los conflictos dentro de esa revista” habida cuenta que se trataba de un tema de interés público.

Tan lejos estamos de “agraviar” la imagen de don Julio Scherer –añadí en la misma carta– que hace casi tres años (noviembre de 1996), la RMC le dedicó un número especial (el 46) donde se rescató su pensamiento y se valoró su importante aportación al periodismo mexicano.

Además de subrayar que la responsabilidad editorial de la revista concernía única y exclusivamente al actual director desde 1992 (es decir; a mi persona), destaqué el compromiso de la Fundación Manuel Buendía con las libertades informativas pese a los cambios en su cuerpo directivo:

Por todo lo anterior, consideramos imprecisa e injusta la expresión de don Miguel Ángel Granados Chapa que hace referencia a “una fundación que en sus orígenes pugnó por el respeto al trabajo informativo”. En el presente, esa Fundación –aun con magros recursos y gracias a la entrega de un voluntarioso grupo de jóvenes– sigue y seguirá rindiendo frutos en memoria de don Manuel Buendía a través de su Fondo Editorial, sus unidades de trabajo y la Revista Mexicana de Comunicación.

En el segundo envío que data del 17 de agosto de 2001, ante un cuestionamiento similar, ya como presidente de la Fundación refrendé:

Los nuevos directivos de la FMB tenemos la firme voluntad de continuar con la cosecha de numerosos frutos en los campos de la comunicación social. Con orgullo podemos decir que la Fundación Manuel Buendía es tierra fértil y por ello la defendemos con pasión y trabajo.

Don Miguel Ángel Granados Chapa todavía es miembro fundador de la FMB e integrante del Consejo Editorial de RMC. Por tanto, lo invitamos a participar activamente con el fin de fortalecer los rumbos de ambas entidades.

En julio de 2003 don Miguel Ángel tecleó palabras sumamente incisivas pues, al referirse al otrora vicepresidente de la FMB entre 1993 y 1998, escribió que éste había sido “parte del grupo que se apoderó de ella para fines personales”. En lo particular, sinceramente, quedé muy dolido porque las palabras provenían de un periodista que admiraba y que seguí admirando. Respondí en los siguientes términos:

Ignoro los motivos reales de don Miguel Ángel Granados para lanzar sus dardos contra la FMB. Quizás subyace alguna otra razón, porque ¿acaso es refutable el que dicha entidad haya editado más de 80 libros sobre comunicación, que siga publicando la Revista Mexicana de Comunicación cuyo 15 aniversario está por cumplir, o que en su sitio web ofrezca innumerables contenidos para beneficio de estudiantes, investigadores y periodistas, o que procure capacitar a los jóvenes en vías de incorporarse al ámbito profesional?

[…] ¿Se puede decir que alguien se “apodera” de una entidad cuando al verse ésta a punto de sucumbir ante la falta de apoyo de sus fundadores, un reducido grupo de jóvenes optamos por entregarle nuestra energía, tiempo, alma y vida? ¿Cree que le arrebatamos a otros grupos la posibilidad de seguir construyendo la FMB, cuando en no pocas ocasiones hemos tenido que alternar otros empleos para mantenerla en pie?

Si por “fines personales” el columnista quiere hacer referencia al nuevo rumbo profesional tomado por algunos ex miembros directivos tras su paso por la FMB, consideramos respetable su decisión pues entendemos que no están obligados a atar su vida a un proyecto como el nuestro.

[…] Ahora, si por “fines personales” busca hacer entender algún ingreso turbio o ilícito por parte de quienes encabezamos la Fundación Buendía, sería conveniente que expusiera la información respectiva. No hallará absolutamente nada porque estamos limpios.

Al final de la última carta le reiteré la convocatoria a participar como fundador que era de la Fundación Manuel Buendía.

Cuatro años más tarde, en plena explanada del Zócalo, durante una movilización contra la Ley Televisa efectuada a mediados de 2007, me acerqué a él para darle un ejemplar de la Revista Mexicana de Comunicación que dedicaba su edición más reciente a dicho tema. Para mi extrañeza me saludó muy cálidamente y con suma parquedad me dijo: “Tenemos que platicar. Quiero ofrecerle disculpas. Por favor llámeme para que nos veamos”. Estas palabras bastaron y de verdad valoré más aún su condición ética. La humildad no es un valor muy popular entre el gremio periodístico, pero constaté que sí lo era para gente de la talla del maestro Miguel Ángel. Desde entonces, hay que decirlo, apoyó y participó invariablemente en las actividades convocadas por la Fundación Manuel Buendía, y siempre con el acompañamiento de un querido amigo mutuo: Virgilio Caballero. Incluso prologó y presentó un libro de mi autoría en febrero del año pasado (Semillas de periodismo. Ética, información y democracia), y todavía se dio tiempo, el pasado 30 de mayo, para develar una frase de Manuel Buendía en la plaza en honor de Francisco Zarco, acto organizado por la FMB. En otras palabras: además de ser un gran profesional de la tecla y el análisis periodístico, don Miguel Ángel Granados Chapa fue un hombre solidario y generoso.

Por ello no sobra un homenaje desde las páginas de RMC. Homenajearlo es reconocer y reivindicar la postura de una prensa cuestionadora, pese a las pretensiones controladoras del poder político y económico. Homenajear a don Miguel Ángel es dignificar el oficio del libre pensador que tanta falta hace a las páginas de nuestros medios y que necesitamos estimular desde la universidad.

Brindarle un reconocimiento es ofrecer alicientes a los jóvenes que aspiran a cambiar el entorno. Porque él mismo mantuvo esos afanes de luchar contra el desaliento y el conformismo que apaga el ánimo frente al avasallamiento de los poderosos.

No nos deslicemos a la desgracia –decía con firmeza–, menos aún caigamos de súbito en el abismo. Cada quien desde su sitio, sin perder sus convicciones, pero sin convertirlas en dogma que impidan el diálogo, impidamos que la sociedad se disuelva.

La pluma, la vida y el pensamiento de Miguel Ángel Granados Chapa nos ayudan a mirar y entender la realidad con la pretensión de reconstruirnos como país y reconstruir la esperanza con ese espíritu que haga que renazca la vida, tal y como esculpió en su última “Plaza Pública”.

Profesor e investigador de la UAM Cuajimalpa. Director de la RMC y presidente de la Fundación Manuel Buendía, A.C.

Convergencia tecnológica en la circulación de información

- Grupos mediáticos y escenario global

- La comunicación cuasi unilateral, la intolerancia a la crítica y el silencio ante las preguntas incómodas son algunas características que prevalecen en la actual dinámica comunicativa.

- «Las alternativas no son muchas, sobre todo si estamos frente a las figuras más populares para las audiencias. Por el momento, tengamos en mente que esta popularidad no necesariamente se finca en la adhesión o en la coincidencia en el pensamiento», dice Benassini.

A partir de la década de los ochenta, la propiedad de los medios de comunicación se ha modificado hasta llegar al escenario actual: el de los grandes grupos mediáticos –numéricamente muy pocos– que acaparan la propiedad de los medios y de sus actividades relacionadas. En este creciente proceso ha jugado un papel muy importante la convergencia tecnológica, que complementa y apoya los intereses de estos grupos. El presente trabajo se ubica en tal contexto: su propósito es presentar brevemente las implicaciones de la convergencia tecnológica en la circulación de la información. Y, más que eso, pretende contribuir a la discusión sobre el tema y abrir un espacio para la reflexión sobre el rumbo de la información y de los profesionales de los medios.

Por Claudia Benassini Félix

Publicado originalmente en la RMC 129

Disponible a la venta como Kindle Ebook

Hace quince años, a propósito de la expansión de la televisión, el sociólogo Manuel Castells destacó la formación de megagrupos y alianzas estratégicas que ya entonces buscaban cuotas de un mercado en completa transformación. En ese momento señaló, entre otras cosas:

[…] En el periodo 1980-1985, las tres principales cadenas de televisión han ido cambiando de propietario, dos de ellas dos veces; la fusión de Disney y ABC en 1995, (año) crucial en la integración de la televisión en el negocio emergente de los multimedia. El principal canal francés, TF1, fue privatizado. Berlusconi se allegó el control de todos los canales de televisión italianos y los organizó en tres cadenas privadas. En España floreció también con la televisión privada, con el desarrollo de tres cadenas, incluida Antena3, e hizo avances significativos en Alemania y el Reino Unido, siempre bajo el control de poderosos grupos financieros, nacionales, e internacionales. La televisión rusa se diversificó e incluyó canales privados independientes. La televisión latinoamericana experimentó un proceso de concentración en torno a unos cuantos actores. El Pacífico asiático se convirtió en un terreno disputado por los nuevos innovadores, como el canal Star de Murdoch y por los veteranos como la nueva y global BBC, que competía con la CNN. En Japón, la NHK gubernamental se unieron en la competencia cadenas privadas como Fuji TV, NTV, TBS, TV Asahi, TV Tokio y las emisiones por cable y directas por satélite. (1)

La referencia, larga y necesaria, da cuenta de un fenómeno cuyas implicaciones económicas y socioculturales se abordaron durante la década de los noventa desde diversas perspectivas: los cambios constantes en la geografía de las comunicaciones. Es probable que al menos una parte de las alianzas señaladas por Castells –y por diversos autores tales como Miguel (1997), Frattini y Colías (1997) y Mattelart (1998)– se hayan modificado debido al menos a dos factores. Primero, la consolidación de la Internet y las comunicaciones digitales; segundo, y en consecuencia, las cuantiosas inversiones en el campo de las comunicaciones cuyo capital era ya de procedencia multinacional.

Más recientemente, Castells aborda y actualiza el tema, afirmando que durante las dos últimas décadas se ha producido una transformación fundamental en este ámbito:

- La comercialización generalizada de los medios de comunicación en casi todo el mundo.

- La globalización y concentración de las empresas de comunicación de masas mediante conglomerados y redes.

- La segmentación, personalización y diversificación de los mercados de medios de comunicación con especial hincapié en la identificación cultural de las audiencias.

- La formación de grupos empresariales multimedia que abarcan todas las formas de comunicación y, por supuesto, Internet.

- Y una mayor convergencia empresarial entre operadores de telecomunicaciones, fabricantes de ordenadores, proveedores de Internet y empresas propietarias de los medios de comunicación. (2)

En suma: la convergencia es una de las características que Castells atribuye a las transformaciones del sector de las comunicaciones. En ese sentido, coincide con Henry Jenkins en el papel de los grupos mediáticos en la convergencia de las comunicaciones:

Las nuevas tecnologías mediáticas han hecho posible que el mismo contenido fluya por canales muy diferentes y asuma formas muy diversas en el punto de recepción. […] Al mismo tiempo, los nuevos patrones de propiedad mediática transversal que comenzaron a mediados de la década de 1980, durante lo que hoy podemos considerar la primera fase de un proceso más largo de concentración mediática, hacían más deseable para las empresas la distribución de contenidos a través de esos diversos canales, más que en una sola plataforma mediática. La digitalización estableció las condiciones para la convergencia; los conglomerados corporativos la convierten en un imperativo.

Como puede obsevarse, ambos autores concuerdan en la relevancia de la convergencia en la distribución de contenidos mediáticos.

Constante reconfiguración

Castells y Jenkins coinciden en que uno de los primeros estudiosos del tema en emplear el término convergencia fue Ithiel de Sola Pool en su libro Tecnología sin fronteras (1988). Asa Briggs y Peter Burke coinciden con este señalamiento y añaden que “desde la última década de los noventa se ha aplicado sobre todo al desarrollo de la tecnología digital, la integración de texto, números imágenes y sonido”. Henry Jenkins presenta las características de la convergencia tecnlógica, entre las que cabe destacar las siguientes:

- Gracias a la proliferación de canales y a la portabilidad de las nuevas tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, estamos entrando en una era en la que los medios serán omnipresentes.

- Esta convergencia tecnológica se ve alimentada por el cambio operado en los patrones de la propiedad de los medios. Mientras que el viejo Hollywood se centraba en el cine, los nuevos conglomerados mediáticos tienen participaciones mayoritarias en toda la industria del entretenimiento. La Warner Bros. produce películas, televisión, música popular, juegos de ordenador, sitios web, juguetes, visitas a parques de atracciones, libros, periódicos, revistas y cómics.

- La convergencia exige a las empresas mediáticas que reconsideren los viejos supuestos acerca de lo que significa el consumo de los medios, supuestos que configuran tanto las decisiones de programación como de mercadotecnia. Si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores son activos. Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les decías que se quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran una lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos consumidores eran individuos aislados, los nuevos consumidores están más conectados socialmente. Si el trabajo de los consumidores mediáticos fue antaño silencioso e invisible, los nuevos consumidores son hoy ruidosos y públicos.

Esta apretada síntesis de las características de la convergencia tecnológica y las nuevas relaciones que establece con el usuario permiten abordar su relación con la circulación de la información.

En el contexto de la constante reconfiguración de los grupos mediáticos y de su papel en el desarrollo de la convergencia, hemos seleccionado de un texto de Manuel Castells –publicado en 2009– cuatro implicaciones en la difusión de la información:

- Aunque el periódico siga siendo un medio de comunicación de masas, su plataforma de difusión cambia. Todavía no hay un modelo de negocio claro para el periodismo en línea, no obstante Internet y las tecnologías digitales han transformado el proceso de trabajo de periódicos y mediante comunicación de masas en toda regla. Los periódicos se han convertido en organizaciones conectadas en red internamente que se conectan globalmente a redes de comunicación en Internet.

- Además, los elementos en línea de los periódicos han inducido la conexión y sinergias con otras organizaciones de noticias y medios de comunicación. Las redacciones de periódicos, televisiones y radios se han transformado con la digitalización de las noticias y el incesante procesamiento global-local. Así pues, las comunicaciones de masas en el sentido tradicional ahora también es una comunicación basada en Internet tanto en su producción como en su transmisión.

- La combinación de noticias en línea con el blogging interactivo y el correo electrónico, así como los contenidos RSS de otros documentos de la red, han transformado los periódicos en un elemento de una forma de comunicación diferente: la autocomunicación de masas. Esta forma de comunicación ha surgido con el desarrollo de las llamadas Web 2.0 y Web 3.0, o el grupo de tecnologías, dispositivos y aplicaciones que sustentan la proliferación de espacios sociales en Internet gracias a la mayor capacidad de la banda ancha, el revolucionario software de código abierto y la mejor calidad de los gráficos y el interfaz, incluyendo la interacción de avatares en espacios virtuales tridimensionales.

- Las cadenas nacionales e internacionales como Al Jazeera, CNN, NTV de Kenia, France 24, TV3 de Cataluña y muchos otros medios mantienen su propio canal de YouTube para conseguir nuevas audiencias y conectar a gente interesada en su diáspora. Además, en julio de 2007, YouTube lanzó 18 sitios específicos para otros tantos países y un sitio diseñado sólo para usuarios de teléfono móvil. Esto convirtió a YouTube en el mayor medio de comunicación de masas del mundo.

Estas cuatro características dan cuenta de las nuevas tendencias en la difusión de la información:

La lectura del periódico en línea, que ha modificado los hábitos del usuario y de la actividad periodística. Sus portales se ven forzados a actualizar constantemente su información: aproximadamente cada media hora o antes, si sucede algo importante. Para ello, los periódicos están interconectados localmente –a través de reporteros, corresponsales y agencias nacionales– y de manera global, recurriendo nuevamente a los corresponsales y a las agencias internacionales. No obstante, cabe destacar que la ubicación de reporteros en puntos clave local y globalmente hablando está sujeta a los presupuestos e intereses de cada periódico. En consecuencia, las agencias siguen cumpliendo (3) un papel muy importante en la difusión y actualización de la información: Notimex, AFP, AP, EFE y en menor medida Reuters y DPA. Estas prácticas se han hecho extensivas a la radio y la televisión, cuyos portales también son actualizados constantemente.

Por otra parte, Castells introduce en su argumentación las implicaciones de Internet 2.0 y 3.0 en la difusión de la información. Es creciente el número de reporteros que cuentan con su blog que cumple funciones tanto de archivo periodístico como de generación constante de información que eventualmente puede alimentar a los medios de comunicación. (4) Adicionalmente periódicos, radiodifusoras y televisoras han introducido blogs en sus portales administrados por sus colaboradores a través de los que se abren espacios de discusión y participación con los usuarios.

Por último, al hacer referencia a las redes sociales, Castells resalta a YouTube como espacio empleado por televisoras para buscar nuevas audiencias. En tal sentido, cabe añadir a los periódicos que en sus portales ofrecen televisión cuyos contenidos también son subidos a YouTube. El escenario se completa con el papel de las redes sociales en la difusión de información. Resulta creciente el número de colaboradores en medios que abren una cuenta de Twitter mediante la cual están en contacto con sus seguidores.

Convergencia y construcción de sentido

Los escenarios arriba resumidos se vinculan con el papel de los medios de comunicación –tradicionales y nuevos– en la circulación de productos simbólicos y con la construcción de la realidad. En el contexto que nos ocupa, la información ha modificado la función que le dio origen, de tal suerte que, por lo menos desde los inicios del siglo XXI, se visualiza como un negocio en busca de audiencias crecientes y, desde luego, de las correspondientes ganancias por su circulación hacia distintos puntos del globo.

Localmente, la información también se ha modificado: primero por vía de la televisión, lo cual ha propiciado la evolución del concepto a través de sus géneros (5) y, quizá más importante, por la imbricación entre los grupos mediáticos locales con el capital internacional.

Esta circulación de la información no sería posible sin la convergencia tecnológica arriba descrita. De hecho, Castells y Jenkins coinciden también al afirmar que cada usuario puede construir su propio sistema de comunicación apoyado en la televisión, la Internet, las redes sociales y diversas aplicaciones que le permiten estar en contacto con los medios. De cualquier manera, un seguimiento de la información que circula a través de periódicos –impresos y digitales–, radio, televisión e Internet a nivel local y global, da cuenta de la enorme semejanza en los contenidos y enfoques desde los que se administra la información, que se va restringiendo a unos cuantos grupos que detentan la posibilidad de construir el intercambio simbólico y la construcción del sentido. De acuerdo con Adela Cortina:

[…] En los últimos tiempos, la empresa informativa adopta cada vez más la forma “multimedia”. Lo cual tiene grandes ventajas, entre otras, el aumento en la eficiencia, la posibilidad de una acción sinérgica, la racionalización del producto, la rentabilidad, la unificación de la gestión y la diversificación del riesgo. Pero también tiene grandes inconvenientes, como pueden ser la mercantilización de la información, la concentración del poder en el nivel nacional e internacional, la entrada de especuladores, el aumento de la influencia de los poderes fácticos. A mayor abundamiento, el pluralismo de los medios se erosiona, hasta quedar reducido a “poliarquías”, cada vez más próximas a los monopolios. La concentración del poder en unos pocos medios socava a las bases del pluralismo ideológico en detrimento de la democracia auténtica […] Con lo cual, los ciudadanos obtienen aquella información de la que decíamos que les capacita para ser más libres, de unos determinados grupos y a escala internacional, de un restringido grupo de países con capacidad multimediática que cuentan la vida de los demás países según sus intereses.

En otras palabras: vía la convergencia tecnológica asistimos a un concierto informativo orquestado por los grupos mediáticos que ponen en circulación los contenidos informativos y, con ello, la circulación simbólica y la producción de sentido. En tal contexto, los grandes consorcios mediáticos que administran el negocio de la información han abierto la puerta al profesional de los medios, o media worker, como una figura emergente y en amplio desarrollo. Los vemos en la televisión, a menudo diariamente, o en programas semanales. Los escuchamos a través de diversas frecuencias raediofónicas. Leemos sus columnas en periódicos y revistas. Es decir, participan en diversos espacios en medios impresos y audiovisuales en ámbitos como la política, los negocios, los deportes, los espectáculos, etcétera.

El hecho es relativamente nuevo en México. Recordemos que, desde hace varios años, a través de agencias informativas nacionales, los columnistas pueden colocar sus colaboraciones en diversos periódicos del país, factor que les confiere cierta relevancia pues incrementa el número de lectores. Esta perspectiva se amplía con la nueva composición de las empresas periodísticas que cuentan con diarios en diversas ciudades del país. En suma: a los espacios radiofónicos y/o televisivos, los profesionales de los medios añaden su presencia en diarios locales, mediante las modalidades arriba citadas que también están presentes en Internet. Una primera consecuencia es la repetición constante: debido a la relevancia del acontecimiento por abordar, y el ritmo de trabajo cotidiano, es prácticamente imposible que la colaboración para cada medio sea al menos novedosa. Más bien, la rutina tiende a optimizar los espacios a partir de un acontecimiento.

Este fenómeno se acentúa con la proliferación de los blogs elaborados por estos profesionales de los medios, insertados o no en los portales de los medios, así como a través de las redes sociales. Más que contribuir a la apertura informativa, esos espacios parecen contribuir a la repetición arriba destacada. En ese contexto, los profesionales de los medios, que se cuentan por docenas, se ubican en diversos espacios de información y de comentarios en medios tradicionales, nuevos, blogs y redes sociales. Podrá argumentarse que esta práctica profesional abarca a diversos sectores de la audiencia; dicho de otro modo: se apuesta a que cada figura sea captada por la audiencia a través de prensa, radio y televisión. Sí y no puesto que, como señala Fernando Mejía Barquera (6), el propósito de las empresas mediáticas es captar a las figuras conocidas de manera que atraigan a la radio y a la televisión. O bien, que estos medios conduzcan a más lectores de estos columnistas. En ese sentido Adela Cortina apunta:

Sin embargo, también los medios deben convertirse en plataforma para que los ciudadanos puedan expresar su opinión. Sentirse ciudadanos en una sociedad exige, entre otras cosas, saberse reconocido en ella, y mal pueden sentirse como ciudadanos aquéllos que jamás tienen la posibilidad de dar a conocer públicamente su juicio razonada ni de expresar qué es lo que en verdad les importa.

Este espacio de participación ciudadana en la circulación de la información está presente en los blogs, cuya principal característica es el incremento de prosumidores que, a través de sus espacios, abordan los acontecimientos de manera diferente. (7) Asimismo, debiera estar presente en el intercambio de opiniones entre ciudadanos y profesionales de los medios.

Una segunda consecuencia, producto en parte de la repetición, concierne a la pluralidad de los medios. Debido a los perfiles tanto de cada profesional de los medios como de las estaciones radiofónicas y televisivas en donde son ubicados –disponibles también a través de Internet–, las opiniones se verán sensiblemente reducidas a un número de colaboradores cuya eficiencia ha sido previamente probada en uno o más espacio. (8) En consecuencia, el menú de opiniones sobre un determinado acontecimiento

–político, económico, deportivo– tiende a ser más concordante que disonante. Al respecto, para Victoria Camps:

La información, si es objetiva y veraz, debe dar cuenta del pluralismo político y social. Pero es evidente que no lo hace, o lo hace muy insatisfactoriamente. No lo hace, sobre todo, en la era de la globalización, donde la concentración de los medios de comunicación parece sometida a una dinámica imparable de sumisión a los centros de mayor poder y de homogeneización cultural e ideológica. Esperar que el pluralismo sea el resultado de los intereses corporativos y dominantes, gracias a la existencia de esa supuesta “mano invisible” tan acariciada por el pensamiento liberal, es una ilusión sin fundamento.

Esta segunda consecuencia está relacionada con la libertad de expresión y de información. De nueva cuenta Victoria Camps:

También a este propósito se constata que los intereses políticos y económicos constriñen la libertad de expresión y de información que debería hacerse manifiesta a través de los medios de comunicación. Lejos de garantizar las libertades apartándose de los medios, el poder político busca la complicidad de quienes pueden ayudarle a satisfacer sus objetivos y sus ansias de poder. Los medios, por su parte, no saben o no pueden sustraerse a la seducción de los demás poderes existentes. Es obvio que dicho panorama no hace sino poner en cuestión el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información tan pomposamente declarado como derecho fundamental.

En resumidas cuentas: el discurso de los medios aparece como un todo congruente. Sus profesionales se han encargado de legitimarlo. Para Ignacio Ramonet (9), este proceder ha modificado la veracidad de la información:

De ahora en más, un hecho es verdadero no porque corresponda a criterios objetivos, rigurosos y verificados con una fuente fidedigna, sino simplemente porque otros medios repiten las mismas afirmaciones y las “confirman”. (…) Los medios (y los periodistas) se repiten, se imitan, se copian, se responden y se entremezclan al punto de no constituir más que un solo sistema informativo en el cual es cada vez más arduo distinguir las especificidades de cada medio en particular.

En ese sentido, el argumento de Ramonet se extiende a las redes sociales, que tienden a diseminar la información, esté o no corroborada. Pero así como hay excepciones en el manejo de la información a través de blogs también lo hay en redes sociales. En más de una ocasión, a través de su punto de vista, los twitteros han contribuido a ampliar la óptica de un acontecimiento, aunque también existe el riesgo de la diseminación del rumor. (10) Se trata de un asunto del que dan cuenta los medios de comunicación al cuestionar la actuación de las redes sociales y proponer medidas que atentan contra la libertad de expresión a través de las redes. (11)

Por lo que se refiere a la participación de los profesionales de los medios en las redes sociales, prevalecen al menos tres tendencias. Primera, la comunicación cuasi unilateral: poca respuesta a los seguidores. Segunda, el diálogo y el intercambio de información –si así puede llamarse– sobre todo con algunos seguidores. La tercera tendencia permea las dos primeras con intensidad intensa: la intolerancia a la crítica y el silencio ante las preguntas que puedan resultar incómodas. Dicho de otra manera: los profesionales de los medios alternan con la ciudadanía de diversas maneras, aunque, en caso de diálogo, está presente la misma posición sostenida a través de medios electrónicos y digitales.

Epílogo provisional

Hasta aquí la presentación de las implicaciones de la difusión de la información en el marco de la convergencia tecnológica. En este sentido, no podemos perder de vista su imbricación con los grupos multimediáticos. En este sentido, Manuel Castells afirma:

Puesto que los medios son predominantemente un negocio, las mismas tendencias generales que han transformado el mundo empresarial –es decir, globalización, digitalización, creación de redes y desregulación– han alterado radicalmente las operaciones mediáticas. Estas tendencias han eliminado prácticamente los límites de la expansión mediática permitiendo la consolidación del control oligopolístico de unas cuantas empresas sobre buena parte del núcleo de la red global de medios de comunicación.

Esta posición se suma a las citadas previamente a propósito de la circulación de la información en el marco de la convergencia tecnológica y la circulación de la información. Y quizá explicaría, en parte, la actuación de los profesionales de los medios, sobre la que Pierre Bourdieu añade:

El campo periodístico hace recaer sobre los diferentes campos de producción cultural un conjunto de efectos que van ligados, en su forma y eficacia, a su estructura propia, es decir, a la distribución de los diferentes periódicos y periodistas según su autonomía en relación con las fuerzas externas, las del mercado de los lectores y las del mercado de los anunciantes.

Esta posición de Bourdieu es mediadora, en la medida en que matiza sobre el comportamiento de los profesionales de los medios en determinadas circunstancias. En tal sentido, dichos profesionales podrán argumentar que su actividad es tan legítima como muchas otras. Cierto: es legítima y está legitimada. Después de todo, no están colocados ahí bajo presión, sino porque su punto de vista concuerda con el discurso de las empresas mediáticas a las que pertenecen. Las alternativas no son muchas, sobre todo si –como apuntaba Mejía Barquera– estamos frente a las figuras más populares para las audiencias. Por el momento, tengamos en mente que esta popularidad no necesariamente se finca en la adhesión o en la coincidencia en el pensamiento. De ello dan cuenta los comentarios cotidianos de las audiencias en los programas de radio, en los periódicos digitales que abren espacio para las opiniones de los lectores y la posición crítica de un buen número de twitteros a través de las redes sociales. Una muestra quizá no representativa pero indicadora de cierto rechazo frente a estas posiciones.

Notas

1) Castells (1996:373) destacaba que “entre 1993 y 1995 se invirtieron cerca de 80,000 millones de dólares en la programación de televisión en todo en el mundo. Entre 1994 y 1997 se esperaba el lanzamiento de 70 nuevos satélites de comunicación, la mayoría destinada a la emisión televisiva.

2) Para no sacar de contexto esta descripción de Castells, es importante añadir que la hace en el marco de su propuesta de un nuevo modelo: el de la autocomunicación masiva (2009:88 y ss).

3) “Siguen cumpliendo” porque desde sus orígenes a finales del siglo XIX fueron pensadas para alimentar de información -sobre todo internacional- a los periódicos que no contasen con los recursos necesarios para ubicar corresponsales en puntos clave o, incluso, enviar algún reportero a cumplir un evento de relevancia.

4) Desde luego, la posibilidad de que un reportero alimente a los medios de comunicación de información generada en su blog dependerá de las necesidades del medio pero, sobre todo, del nombre de la persona que ofrece sus servicios bajo esta modalidad.

5) Hace aproximadamente diez años llevé a cabo una investigación sobre los géneros chicos de la televisión mexicana. Quizá el hallazgo más relevante fue que el concepto de información se había especializado en deporte, espectáculo, cultura y, más recientemente, cultura digital. Estos géneros han adoptado el formato del noticiario para dar cuenta de «lo más importante» y «lo más reciente» acontecido al interior de su campo.

6) “Conducen en TV y radio», Reforma, 21 de agosto de 2004.

7) Por ejemplo, Antonio Martínez con “Crítica Pura” (http://criticapura.com/) y Cecilia Velasco Martínez con “Marvin” (http://marvin.com.mx/), entre muchos otros casos, todavía insuficientes para lograr un cambio cualitativo en el manejo de la información.

8) A partir de 2005 hemos dado seguimiento a los profesionales de los medios. La tendencia es que, los mismos suelen pasar de un periódico a otro y de una a otra estacione de radio o canales de televisión.

9) El artículo se publicó en el año 2000. Las «comillas» son del autor.

10) Recordemos el caso de los twitteros veracruzanos, abordado por los medios entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre. Recordemos también que recibieron el apoyo de una parte de los medios de comunicación por considerar que el haberlos detenido era un atentado contra la libertad de expresión.

11) Recordemos también que los gobiernos de los estados de Veracruz y Tabasco han planteado la posibilidad de legislar sobre la participación de la ciudadanía en las redes sociales. Una legislación que se traduce más en las penas a las que se harían acreedores los ciudadanos que violen la legislación. También cabe tener presente que en ambos casos los congresos locales no dicho la última palabra.

Fuentes

BRIGGS, Asa y Peter BURKE (2002) De Gutenberg a Internet: una historia social de los medios de comunicación, Madrid. Edit. Taurus.

CAMPS, Victoria, “Opinión pública, libertad de expresión y derecho a la información”, en CONILL, Jesús y Vicent GOZÁLVEZ (coord.) Ética de los medios; una apuesta por la ciudadanía audiovisual, 2004, Barcelona, Edit. Gedisa, págs. 33-49.

CASTELLS, Manuel (2009) Comunicación y poder, Madrid, Edit. Alianza.

CORTINA, ADELA “Ciudadanía en una sociedad mediática”, en CONILL, Jesús y Vicent GOZÁLVEZ , Op. Cit., págs. 11-32.

CASTELLS, Manuel (1996) La era de la información; economía sociedad y cultura, Vol. 1: “La sociedad red” Madrid, Edit Alianza.

FRATTINI, Eric y Yolanda COLÍAS (1997) Tiburones de la Comunicación, México, Edit. Océano.

JENKINS Henry (2008) La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Barcelona, Edit. Paidós.

MATTELART, Armand (1998) La comunicación mundo, Buenos Aires, Edit. Paidós.

MIGUEL DE BUSTOS, Juan Carlos (1997) Los grupos multimedia, Barcelona, Edit. Bosch.

RAMONET, Ignacio (1998) La tiranía de la comunicación, Madrid, Edit. Temas de Debate.

VV.AA La prensa, ¿refleja la realidad?, selección de artículos de Le Monde Diplomatique, 2003, Santiago, Chile, Editorial Aún creemos en los sueños.

Profesora de asignatura en las universidades Lasalle y Simón Bolívar. Actualmente colabora para el periódico digital Eje Central, para el portal Mediatelecom y para las revistas Etcétera y Razón y palabra.

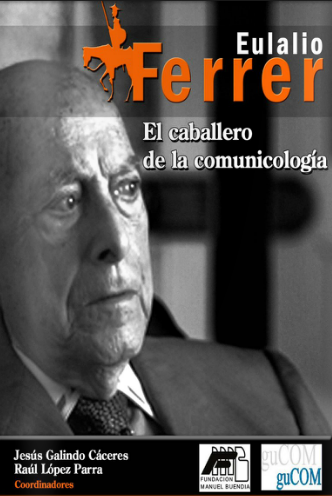

Libro gratuito: "Eulalio Ferrer: El caballero de la comunicología"

- Recopilación de ponencias en homenaje al impulsor de la comunicología.

- Por primera vez, se publica de forma íntegra el encuentro que sostuvieron con Ferrer los integrantes del GUCOM, Marta Rizo, Jesús Galindo y Tanius Karam.

- La presente obra también es un reconocimiento que hace la Fundación Manuel Buendía a Eulalio Ferrer por su invaluable legado.

Este libro es producto de las jornadas académicas en homenaje al impulsor de la comunicología. Se recopilan las ponencias presentadas durante los encuentros y, por primera vez, se publica de forma íntegra el encuentro, que sostuvieron con Ferrer los integrantes del GUCOM, Marta Rizo, Jesús Galindo y Tanius Karam.La presente obra también es un reconocimiento que hace la Fundación Manuel Buendía a Eulalio Ferrer por su invaluable legado, no sólo en el campo de la cultura, donde nos heredó el Museo Iconográfico del Quijote, de Guanajuato, o la promoción del Ateneo Español en México, o la Fundación Cervantina de México y del Premio Internacional de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España, entre muchos otros proyectos, sino también en el campo de la publicidad y, sobre todo, por su divulgación y apor- tación al estudio de la comunicación.

[issuu width=420 height=327 embedBackground=%23000000 backgroundColor=%23222222 documentId=120827212121-a0f40a8aa7454a6cb1acde8b560cb333 name=eulalioferrer username=fundacionmanuelbuendia tag=ciencias unit=px v=2]

Presentarán libro sobre medios electrónicos y la sociedad de la información

- Presentación: Los medios electrónicos de difusión y la sociedad de la información

- Autores: Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva

- Participantes: Virgilio Caballero, Javier Corral, Ricardo Rocha, Carlos Sotelo y Francisco Zapata (Moderador).

- Horario: Miércoles 2 de mayo de 2012 a las 1:00 p.m.

- Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco – Auditorio Alfonso García Robles – Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco Tlatelolco, México, D.F.

- En el marco del ciclo Expresiones en torno a la colección ‘La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana’ organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores

Más información:

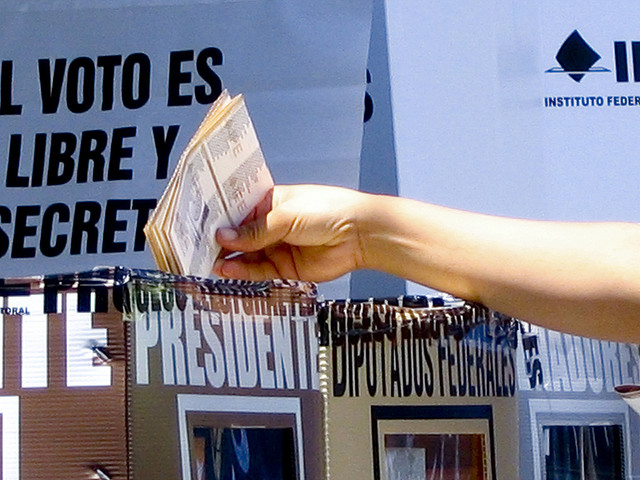

Mentiroso, mentiroso

La política en tacones

- La imagen de los políticos es una de las peor valoradas en la sociedad.

- Las campañas políticas contrastan con los escándalos en los que se han visto varios funcionarios.

- «Los expertos en mercadotecnia política hablan de la autenticidad como un elemento fundamental para construir la imagen de los candidatos, imagen útil para generar una percepción positiva. Nunca dicen que el candidato hable con la verdad sino que suene verosímil, auténtico. La elección la ganará el que logre vender mejor su imagen», dice.

Por Pilar Ramírez

Un asaltante se encuentra con un señor y le dice “deme todo lo que traiga”, la víctima del asalto le contesta “usted no sabe con quién se está metiendo, yo soy un político muy importante”, le contesta entonces el asaltante “deme todo lo que me robó”.

Este chiste me lo contó el más joven de los Figueroas, quien, asiduo como es a las redes sociales, me mantiene al tanto de la información que consumen niños y adolescentes; el cuentecillo está circulando en Facebook y se repite alegre y constantemente fuera de las redes.

La broma, ingeniosa pero nada inocente, es sólo una muestra de la mala fama que tienen los políticos. Se les considera deshonestos, corruptos, faltos de ética, que sólo trabajan para sus intereses y no el de la sociedad, pero sobre todo, que siempre faltan a la verdad. En su Política para Amador, Fernando Savater analiza el por qué de esta mala fama de los políticos y encuentra que mientras la ética tiene una perspectiva personal e individual, en la que cada persona decide lo que hace con su libertad, la política se trata del acuerdo con los demás, de lo que hace el conjunto.

Los políticos profesionales se dedican a tratar de coordinar, de conjuntar las acciones que se derivan de las libertades de muchos. Sin duda, esta coordinación representa una necesidad en todas las sociedades, el problema está en cómo se asigna y cómo se ejerce tal responsabilidad.

En las sociedades que se definen como democráticas, la asignación de la tarea es por la vía electoral, es decir, como no todos pueden hacerse cargo de la conducción del grupo, eligen a uno de ellos. Esto supondría que unos dicen qué hacer y los otros obedecen, pero, en teoría de nuevo, obedecen porque están de acuerdo en ello, pues para eso eligieron al que los representa. Señala Savater que “la política no es más que el conjunto de las razones para obedecer y de las razones para sublevarse”. Las razones para obedecer se van erosionando cada vez más, debido a que los políticos, dedicados a representar a los otros y cuya vida inevitablemente traspasa el ámbito de lo privado, se nos muestran como personas que gozan de privilegios extraordinarios, que “mienten hasta cuando duermen” (Savater dixit), que a menudo cometen abusos de distinta magnitud apoyados en el cargo que les confirió la sociedad a la que dicen representar, cuando debería ser al contrario, que si un político pretende ocuparse de dirigir o de orientar lo que muchos hacen o deberían hacer con sus libertades, ello les obligaría a ser responsables, en primer término, de sus decisiones personales, es decir, de actuar con ética para después ocuparse de la política. Esto, lamentablemente, casi nunca ocurre, de ahí la mala fama de los políticos.

Por otra parte, la designación por vía de la elección ha devenido en un proceso que tampoco admite el calificativo de “libre”. Las campañas se han convertido en el periodo que aprovechan los candidatos para convencer a los votantes de que les entreguen su voto, no de mostrarles por qué deberían hacerlo, con base en su trayectoria, en su conducta o en sus propuestas. La propaganda política se ha convertido en un instrumento de coacción más que de persuasión y para usarla de ese modo se estudia la conducta de las audiencias; podría decirse que el conocimiento de las respuestas del público para diseñar los productos mediáticos con los que se intenta captar al votante tiene las tres agravantes que presentan algunos delitos: premeditación, alevosía y ventaja.

Si se sometieran a escrutinio las promesas de campaña de casi cualquier candidato, se vería fácilmente que no ha cumplido, pero no sólo eso, en algunos casos también se constataría que sabía de antemano que no podría hacerlo y de todos modos lo prometió. Por estos días tenemos ejemplos de sobra. “Mi compromiso es contigo y con todo México”, dice el priista Enrique Peña Nieto en su lema de campaña y eso nos obliga a recordar otras promesas de ese mismo partido: la “renovación moral de la sociedad” de Miguel De la Madrid solapó corruptelas de todo tipo; la invitación a “que hable México” de Salinas se olvidó a noche del cómputo de votos y el “bienestar para la familia” de Zedillo quizá fue para su propia familia.

La campaña negativa del PAN dice en sus anuncios “Peña no cumple, Peña es un mentiroso”, ¿esto será en contraste con la prístina verdad con que nos han hablado los políticos panistas para llegar al poder?, como el empleo prometido por el gobierno calderonista o el cambio que ofreció Vicente Fox. “Josefina diferente” reza el lema de campaña de la candidata conservadora, cuando no cambió ni de estratega político e intenta, igual que en la campaña panista anterior, conseguir el voto apelando al miedo y al enojo de los mexicanos.

“Si el gobierno no te da las medicinas, que te las pague”, “Cadena perpetua para secuestradores y que no salgan nunca” dice con una oscura sintaxis la campaña del Partido Verde. Si en el sector salud una consulta de medicina familiar la programan mes y medio después —para no hablar de las de especialidad que las aplazan hasta cuatro meses— y encima hay que gestionar el pago de las medicinas, pues ya les quedará a los hijos o los nietos de los enfermos intentar cobrar esta deuda; la cadena perpetua a secuestradores parece buena idea, pero: ¿nos podrían decir como para cuándo creen que habrá en la cárcel secuestradores a los cuales condenar?

Gustavo Ponce, Bejaranos y otros se encargaron de derribar aquello de la honestidad valiente. Hasta “Juanito” está haciendo su aportación al perfil de los políticos; en los calendarios que reparte por las calles como “candidato del pueblo” dice que el pueblo dice “ni mafiosos, ni burros, ni rateros”, lo que haría suponer que él está excluido de todas esas categorías.

Hasta la fecha no se ha presentado un político que diga que le gusta combinar la política con vivir bien, o que él puede administrar razonablemente bien el país, o que le gusta ejercer el poder pero que ofrece hacerlo con sensatez. Una afirmación con estos visos de honestidad sólo servirían para crucificarlo y seguro no ganaría. Quinto Tulio Cicerón, hermano y consejero electoral del cónsul romano Marco Tulio, afirmaba que la gente prefiere una promesa falta que una negativa. Quizá esta sea la razón por la que los políticos siguen prometiendo falsamente y los ciudadanos haciendo que creen que “ahora sí”. Los expertos en mercadotecnia política hablan de la autenticidad como un elemento fundamental para construir la imagen de los candidatos, imagen útil para generar una percepción positiva. Nunca dicen que el candidato hable con la verdad sino que suene verosímil, auténtico. La elección la ganará el que logre vender mejor su imagen.

Muchos ciudadanos no sabemos exactamente a qué responde la desconfianza hacia los políticos o no nos ponemos a analizar dónde surge, sólo estamos seguros de que nos mentirán, que las mentiras recaerán sobre nosotros para afectarnos y que nos daremos cuenta de ello cuando sea tarde, es decir, cuando el candidato sea gobernante, diputado senador.

Ante esto, de nuevo es pertinente Savater: “los gobiernos no pueden hacer feliz a nadie: basta con que no le hagan desgraciado, cosa que sí pueden hacer fácilmente”.

ramirez.pilar@gmail.com