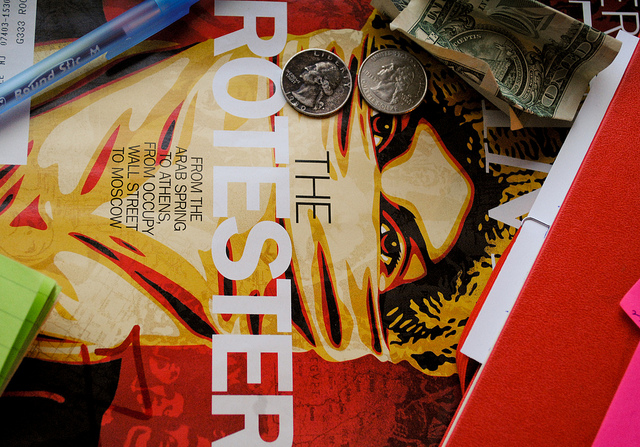

Óscares, ideología y coyuntura política

- El triunfo de la cinta francesa El Artista coincide con las estrechas relaciones políticas entre Francia y Estados Unidos en el 2011.

- 10 mexicanos fueron nominados en 2007 a la par de la discusión del muro fronterizo México-Estados Unidos.

- «Sin novedad en el frente, una fiesta de emancipación y egolatría a niveles masivos con un doble fondo político e ideológico que refuerza la posición de poder ante millones de propios y extraños», dice Ricardo Ruiz.

Por Ricardo Ruiz

Desde hace 84 años, un selecto grupo de personalidades, críticos y profesionales relacionados con la industria cinematográfica estadounidense realiza una revisión de las cintas más trascendentales a nivel nacional e internacional. Este galardón es internacionalmente reconocido por su estatuilla de oro popularmente llamada “el Oscar” y premia a los filmes que logran destacarse en uno o varios aspectos técnicos principalmente. En cierta forma sienta las bases sobre las cuales nuevas películas han de ser producidas, o dibuja el esquema que nuevas producciones habrán de romper para coronarse con el mérito de estar a la par de sus predecesoras.

Los Óscares y su contexto

Pero los llamados Óscares no son tan sólo un codiciado premio que se gana con honor y disciplina. Desde su concepción hasta la actualidad han recibido distintas críticas desde dentro y fuera de los trabajadores relacionados con el cine. Considerando su carácter mercadotécnico y la inigualable fuerza que le imprime a una de las industrias más poderosas de Estados Unidos; ha llegado a tocar campos políticos y sociales que han dando lugar a especulaciones diversas con respecto a los ganadores, respecto al contexto histórico en el que acontecen. Basta recordar la nominación de diez mexicanos en 2007[i] para diferentes categorías en contraste con la construcción de una barrera más poderosa en la frontera Estados Unidos – México y varias iniciativas de ley que han prosperado incluso hasta la debatida ley Arizona SB1070[ii]

El poder político y social que tiene el evento a nivel mundial es importante, ya no digamos como referente de moda, música y tendencias, sino incluso a nivel de relaciones internacionales diplomáticas.

Bichir y los mexicanos

Valdría la pena revalorar la gran influencia que tienen las películas estadounidenses en el subconsciente no sólo de sus propios ciudadanos, sino la promoción de sus producciones como vehículo educativo de los sus valores a nivel internacional[iii], apoyada por supuesto en el reconocimiento de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Al final, millones de televidentes nos encontramos pendientes de los nominados, que este año “llenaron de orgullo a los mexicanos” al encontrarse presente Demian Bichir (y dejando de lado que Emmanuel Lubeski ha sido nominado en cinco ocasiones para el Oscar). Pero, ¿Realmente será el digno receptor de tan anhelada estatuilla? Eso no lo define tanto su trabajo, sino la relación que tenga el mismo con la promoción del buen latino o el buen estadounidense como lo hizo Sandra Bullock en el papel de Leigh Anne Tuohy para The Blind Side.

De igual forma sucedió con el resto de las nominaciones, los ganadores serán aquellos que, aunados a su esfuerzo y perfección en la técnica apoyen al triunfador, el honesto, luchador e incansable que aboga por el bienestar de los suyos, e incluso, de los demás –Gladiator (2000), Million Dollar Baby (2004), Crash (2005), The Departed (2006), y resaltando The Hurt Locker (2009)–

El Artista y la coyuntura

Este año no fue una excepción. La gran ganadora, The Artist, destacada por su cinematografía, originalidad y emociones. Es una producción francesa que llega justo a tiempo para coronar las relaciones fructíferas que se han dado en los últimos meses de EE.UU. con Francia [iv] cuya trascendencia política atañe a circunstancias internacionales respecto a la situación de Israel e Irak[v]

El reconocimiento a los mexicanos entonces no sólo dependía de su desempeño en la lucrativa industria cinematográfica estadounidense, sino también de la baja relevancia de las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Estados Unidos en este momento de nuestras vidas.

Sin novedad en el frente, una fiesta de emancipación y egolatría a niveles masivos con un doble fondo político e ideológico que refuerza la posición de poder ante millones de propios y extraños.

Escribir en el apando

Juego de Ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

Es más largo que la Cuaresma el inventario de activistas y luchadores políticos que a lo largo de la historia han conocido la hospitalidad y el confort de cárceles y sentinas por cortesía de padres de la patria, hombres fuertes e indulgentes caudillos preocupados por resguardar la pureza de sus pueblos.

Entre esta pléyade de tanto en tanto encontramos un tipo de prisionero especial: el que encuentra en la paz de la cárcel el ambiente para escribir, ya sea obra literaria, científica o política.

Desde el gran Galileo, condenado a cadena perpetua por el Santo Oficio en 1633 por apóstata hasta los cientos de periodistas y escritores que hoy purgan condenas en muchas cárceles del mundo contemporáneo, cientos de obras han sido paridas tras barrotes.

(Vaya, en el extremo, incluso el sanguinario cabo del bigote ridículo a quien Dios tenga en su santo rescoldo, dictó al cejudo Rudolf Hess su Mein Kampf cuando purgaba prisión de 1923 a 1925 luego del fracaso del golpe de Estado de la cervecería Burgerbräukeller, el “Putsch de Munich”.)

En el caso de Galileo, a consecuencia de la condena que le fue impuesta, de 1633 a 1642, año de su muerte, su obra se desarrolló técnicamente bajo la condición de encarcelamiento, aunque se encontraba en lo que hoy llamaríamos arresto domiciliario. En esos nueve años el pisano escribió su Discursos sobre dos nuevas ciencias donde se ocupa de los fundamentos de la mecánica, piedra angular de los desarrollos posteriores en física.

La Inquisición también llevó a la cárcel a Fray Luis de León, el religioso agustino renacentista, poeta y humanista, por traducir a la lengua vulgar el Cantar de los Cantares, arrebatador pasaje que da ñáñaras a los religiosos más ortodoxos convencidos de que la sensualidad no debería estar en El Libro. Durante los años que Fray Luis de León estuvo encarcelado escribió De los nombres de Cristo y otros poemas. Se dice que antes de dejar la cárcel escribió en sus paredes la siguiente décima:

Aquí la envidia y la mentira / me tuvieron encerrado /

¡Dichoso el humilde estado / del sabio que se retira

de aqueste mundo malvado / y con pobre mesa y casa,

en el campo deleitoso / con sólo Dios se compasa

y a solas su vida pasa /ni envidiado ni envidioso!

Utilizar las paredes de la chirona como cuaderno es algo muy extendido. Acá en tierra santa el cura Miguel Hidalgo y Costilla plasmó en los muros del Colegio de los Jesuitas en Chihuahua -habilitado como cuartel y cárcel-, dos décimas dedicadas a sus carceleros Ortega y Melchor por haberle brindado un trato comedido y respetuoso a pesar de órdenes al contrario.

Activistas políticos que realizaron valiosas aportaciones a la teoría social las trabajaron en muchas ocasiones confinados a una mazmorra. Un caso emblemático es el del teórico marxista italiano Antonio Gramsci, quien fue encarcelado en 1926, tomando como pretexto un atentado sufrido por Mussolini. En el momento de su detención Gramsci era diputado al Parlamento, pero esto a don Benito no le importó: además disolvió los partidos políticos de oposición y canceló la libertad de prensa. (Por cierto, Il Duce se llamaba Benito en honor a nuestro Juárez, a quien su padre admiró profundamente).

Gramsci era periodista además de teórico y usaba los medios para dar difusión a sus reflexiones y alimentar el trabajo político. El ministerio público que pidió 20 años de cárcel para él dijo en el juicio que por lo menos ese tiempo debían “impedir a ese cerebro funcionar”, así de peligrosos eran considerados sus escritos. Casi 24 meses tomó a Gramsci lograr que le dieran papel y pluma, con lo que el creador de conceptos como “bloque histórico” e “intelectuales orgánicos” pudo plasmar su legado a las ciencias sociales en los famosos Cuadernos de la cárcel.

Los 27 años de encarcelamiento de Nelson Mandela y su incansable lucha contra el apartheid lo convirtieron en un símbolo que lo condujo de la condición de ex presidiario a la de galardonado con el premio Nobel de la Paz. Su libro autobiográfico El largo camino a la libertad es otra faceta de su activismo.

Fue tras barrotes que Fidel Castro escribió el encendido texto que conmovió a las juventudes de muchos países, La historia me absolverá, al mismo tiempo defensa legal y denuncia social y política contra el régimen de Fulgencio Batista. Incluso quienes no comulgaban con sus ideales no dejaron de reconocer la valentía -cargada de la imprudencia que dan la convicción y la juventud- que suponía denunciar a un régimen corrupto, autoritario y controlador como el de Batista. Castro era en ese tiempo un Quijote tropical que después envejeció y llenó las cárceles de escritores cuando éstos ponían en duda las bondades de la Revolución. Ecos de Manuel Fuentes, “contrarrevolucionario”.

En México, un ejemplo de persistencia periodística al servicio de la lucha política es Ricardo Flores Magón. Regeneración, el periódico que fundó junto con sus hermanos y con Librado Rivera, literalmente iba a donde iba Flores Magón, incluso la cárcel, lugar que pisó en numerosas ocasiones y que fue también escenario de su muerte. Otro latinoamericanista que padeció cárcel no sólo por su activismo político sino por complementarlo con el trabajo periodístico fue el peruano José Carlos Mariátegui que utilizó la revista Amauta como aglutinadora de los simpatizantes e intelectuales que abrazaron su marxismo e indigenismo.

Los espíritus libres y creativos siempre han sido percibidos como amenazadores para las mentes pequeñas y autoritarias, por eso han sido numerosos los casos de creadores literarios que a raíz de su obra han sido perseguidos por sus gobiernos.

El escritor ruso Isaac Bábel fue víctima de las purgas con las que el padrecito Stalin intentó acallar a muchos intelectuales que podían poner en tela de juicio su particular concepción revolucionaria. Daniel Defoe, el autor de la conocidísima novela Robinson Crusoe, estuvo encarcelado por sus actividades políticas y especialmente por haber escrito El camino más corto con los disidentes, un texto irónico, y por ello más leído, sobre el combate a la disidencia. Fue sentenciado a la picota, en tierra de la Pérfida Albión el equivalente de la guillotina francesa, que servía para exponer al escarnio público a los condenados. Defoe, lejos del arrepentimiento, escribió un poema llamado “Himno a la picota”, porque cuando estuvo expuesto, los curiosos le arrojaban flores en lugar de piedras como era la costumbre.

Para algunos escritores la cárcel no fue sino un acicate para la creación: Cervantes comienza el Quijote en la prisión de Sevilla en 1597; Miguel de Unamuno, encarcelado por sus críticas al rey de España y autor de la famosa sentencia: “venceréis pero no convenceréis”; Miguel Hernández, víctima del franquismo, que escribe “Nanas de la cebolla” cuando preso se entera que su mujer y su hijo no tenían más alimento que cebolla y pan. Oscar Wilde escribe De profundis en su celda.

El poeta colombiano Álvaro Mutis estuvo encarcelado en México por una acusación que surgió en su tierra natal cuando trabajaba para la petrolera Esso por haber destinado recursos a obras culturales en lugar de hacerlo para obras de caridad. En prisión recurrió a la prosa para escribir Diarios de Lecumberri.

Otros han hecho coincidir el trabajo político con el literario, como el caso de José Revueltas, quien preso por su participación en las movilizaciones del 68, escribió El apando, novela que describe una de las partes más oscuras del sistema penitenciario mexicano.

Ezra Pound, quizá el mayor poeta en lengua inglesa del siglo XX fue acusado de propagandista de Benito Mussolini por unas desafortunadas transmisiones de radio. Durante su estancia en la cárcel escribió parte de sus Cantos. Después de la guerra el ejército lo tuvo seis meses encerrado en una jaula hecha de tiras de acero, con un foco permanentemente encendido, una cubeta en vez de W.C. y dos sábanas. Luego lo declararon peligroso y loco y lo confinaron en el hospital psiquiátrico Saint Elizabeth de Washington D.C. durante 14 años. Es decir, igual que Alexander Solyenitzin en su Archipiélago Gulag, el mentor de James Joyce tuvo su propio archipiélago a orillas del Potomac, en donde ondea Old Glory.

El escritor uruguayo Mauricio Rosencof, preso político de 1973 a 1984 narró, en un texto publicado en 1988 en el suplemento México en la cultura de la revista Siempre, la experiencia de crear en la cárcel, donde escribió la obra de teatro Y nuestros caballos serán blancos. Rosencof describe la cotidianeidad de la falta de información que por aquel tiempo padecían los presos políticos y los recursos para suplirla. Un dato curioso y hasta divertido es que los presos hayan instalado una agencia de noticias en el baño, gracias al periódico que dejaban los policías que usaban el mismo servicio sanitario que los presos. Rosencof y sus compañeros de cárcel se enteraron de la muerte de Salvador Allende tres años después de ocurrida, aunque también un trozo de periódico espiado en el baño los enteró del derrocamiento de Somoza. La escritura, dice Rosencof, sirve para dominar el fantasma de la locura. “La ley era durar, durar era resistir. Y hay una sola manera de resistir: resistir con dignidad. Aunque a un hombre lo traten como a un perro, no tiene por qué ladrar”.

Los libros de Ngugi wa Thiongo fueron prohibidos en Kenia en 1977 por el “padre de la patria” Jomo Kenyatta y su vicepresidente Daniel arap Moi y el escritor fue gentilmente confinado a una celda, en donde sobre pedazos de papel sanitario escribió la primera novela moderna en kikuyu, su idioma materno: Caitaani Muthara-ini (Diablo crucificado). Ecos del Knut Hamsun de Hambre y del Julius Fucik del Reportaje al pie de la horca.

Esta lista no se agota aquí por desgracia. Hoy, todavía son muchos los periodistas y escritores que sufren cárcel por su obra o sus declaraciones. Ante esta realidad parecen nada los miles de años transcurridos desde que los gobernantes griegos encarcelaron y condenaron a muerte a Sócrates acusado de no creer en los dioses atenienses y corromper a la juventud.

Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.

29/2/11

@sanchezdearmas

www.sanchez-dearmas.blogspot.com

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com

Bitácora: Del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012

- IRE debate sobre la situación transfonteriza del periodismo

- Abiertas las inscripciones para el SIPD 2012

- Reforma a ley de medios públicos: PRD

- Google reta a los hackers con «Chrome»

- James Murdoch renuncia a Presidencia de News International

De panzazo

La política en tacones

Por Pilar Ramírez

Ir a ver el documental De panzazo resultaba obligado dado que en este espacio me he ocupado del tema educativo recurrentemente. Varias lectoras me han pedido que opine sobre él, compañeras de trabajo del magisterio también lo han hecho y, si tuviera que apurar un comentario sobre el trabajo de Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola, diría que aprueba precisamente de panzazo.

En primer término, como fuente de información, el documental ofrece una parte muy pequeña de la realidad. Las cifras de la cobertura y los resultados de las evaluaciones nacionales, pero sobre todo las internacionales como PISA, son las más impactantes, pero se asume que el camino seguido para evaluar es el adecuado, cuando la realidad es que tenemos un sistema de evaluación con muchas fisuras, tanto teóricas como procedimentales.

México, para ingresar a las tendencias internacionales que marcan la evaluación como un aspecto fundamental para medir el rendimiento escolar y el aprovechamiento como país, lo adoptó sólo como una medida impostergable para ser políticamente correcto y no para indagar verdaderamente qué tanto beneficio tiene el trabajo en las aulas del sistema educativo. El resultado es que se realizan prácticas de evaluación mal fundamentadas. En el afán de dar buenos resultados y justificar políticamente el trabajo de gestión educativa de un gobierno, se ha optado siniestramente por convertir a los estudiantes en contestadores de exámenes y se les prepara para ese fin. Se ha trastocado completamente el sentido de la evaluación que sería elevar la calidad de la enseñanza y utilizar la evaluación para medir si los esfuerzos por impartir una educación de mayor calidad están dando frutos; hoy, la evaluación es el objetivo fundamental, se prepara a los alumnos para que respondan bien las pruebas y la mayoría de ellas son de opción múltiple. Las preguntas abiertas, ésas que antes nos permitían medir realmente ciertos conocimientos, o bien otro tipo de evaluación que no sean sólo los exámenes escritos, han quedado sepultadas.

Las escuelas normales se mencionan una sola vez y ello puede deberse únicamente al desconocimiento de la gran importancia que tienen estas instituciones formadoras de docentes. Las normales, convertidas hace casi treinta años en instituciones de educación superior no han logrado dar el gran salto y muchas se han quedado definitivamente rezagadas. El problema es que con esa carga de rezagos siguen formando maestros y de ahí p’al real en la acumulación de problemas.

Como repartidor de culpas, De panzazo también aprueba ídem, porque a lo largo del documental hay una gran insistencia en señalar no la responsabilidad sino la culpa de los maestros y del SNTE, personificado en su lideresa. Como dice mi muy querido y admirado amigo Guillermo Trujillo, a los maestros ahora no sólo les dan periodicazos sino también peliculazos. Nadie podría negar que muchos maestros no hacen todo lo que deberían por intentar transmitir conocimientos de mejor manera a sus alumnos, pero verlo así, es mirar el problema del tamaño de una montaña sólo por una pequeña rendija. Maestros faltistas los hay, también maestros comisionados que no hacen nada, el problema fundamental, sin embargo, es la falta de aprovechamiento de los maestros que sí trabajan y sí están dispuestos a mejorar su práctica docente. Existen concepciones equivocadas sobre la actualización y la capacitación. Se insiste en la necesidad de promover la lectura como instrumento fundamental para acercase al conocimiento pero no se le destinan recursos suficientes ni mecanismos creativos que aseguren el éxito. Se recurre a cursos y formas añejas que mantienen el problema de la capacitación, actualización y habilitación docente sin resolver.

Los maestros, como todo trabajador, defienden los derechos que han ganado. Cuando se le dice que su trabajo dependerá de los resultados de una evaluación resulta lógico que opongan resistencia. Lo mismo harían los trabajadores de otras profesiones sobre los que pesan quejas, como los ministerios públicos, los médicos del sector salud o los encargados de impedir la tala de bosques; si alguien propusiera que se les evaluara para saber si continúan o no en su empleo habría una respuesta similar. El problema no es si se requiere o no evaluar a los maestros, sino que hasta la fecha no se ha presentado ni por parte de las autoridades ni por parte de los sindicatos una propuesta que apunte a mejorar el desempeño de los maestros, sólo evaluaciones que tienen un tinte punitivo y un gran riesgo de caer en la corrupción, o bien de ocultar otros problemas, como sucede con el examen de ingreso al servicio docente, que ha permitido señalar con dedo flamígero a los maestros sustentantes, en tanto que ha servido a las autoridades para colocar una cortina de humo al rezago en la creación de plazas suficientes para cubrir todas las necesidades de atención educativa.

La responsabilidad de las autoridades queda un tanto a salvo en el documental. Da la impresión que su mayor error es no saber cuántos maestros hay en el país, cuando el yerro más grave es no formular adecuadamente las metas educativas como país y los programas que se utilizarán para lograrlas. Adoptamos alegremente modelos importados para no desentonar en el mundo globalizado, pero hemos dejado de lado un autoexamen crítico. Un cotejo fácil sería confrontar el lenguaje oficial que retoma las tesis de las competencias con lo que los maestros realmente entienden sobre este concepto. Nos volvemos repetidores de términos que no entendemos ni discutimos en el afán de ser “modernos”.

Debo concederle al documental el haber montado una buena estrategia publicitaria, pues durante varios meses se preparó al público para ver la película, se logró causar expectativa; el resultado han sido las salas llenas. También ha logrado mover la parte emotiva del público, propiciar la indignación por el estado deplorable de nuestra educación, pero, para no levantar tantas olas, para criticar pero sin exagerar, los productores han dado el remedio y el trapito, pues intentan canalizar la respuesta emotiva con la entrega de tres tarjetas a cada espectador, una es para él mismo, otra que contiene exigencias dirigidas a las autoridades (que se entrega en el mismo cine) y una más para los maestros (en el caso de que el asistente forme parte del sistema educativo). Desde mi punto de vista, nos hemos vuelto tan simplistas como ciudadanos que muchos podrán neutralizar la inquietud que provoca el documental con la entrega de las tarjetitas, sentiremos que “ya hicimos algo” y la educación seguirá igual o peor que como nos la presentan Rulfo y Loret.

No descarto la posibilidad de que el documental sirva para hacer ciudadanía. Que algunos padres asuman un papel más activo en la educación de sus hijos y que, ellos y sus hijos, exijan más a las escuelas y a las autoridades. También pueden tener en cuenta en este año electoral las propuestas de cada uno de los candidatos en este rubro y decidir con base en sus necesidades y no en los lemas de campaña. El chiste es no seguir pasando de panzazo.

ramirez.pilar@gmail.com

Bitácora: Del 20 al 24 de febrero de 2012

- Fracaso de las iniciativas para la protección de los periodistas mexicanos: CPJ

- Mayor aparición mediática de Vázquez Mota que sus competidores

- Inicia la Feria del Libro Minería 2012

- Obama sugiere una «Declaración de derechos» en el Internet

- Documental mexicano exhibe excentricidades del narco

Granados Chapa: Sus últimos textos sobre medios

- Granados Chapa y su cercanía con la academia

Recientemente perdimos, antes de tiempo, a uno de los mexicanos que más y mejor le han seguido la pista al devenir de los medios informativos en los últimos cincuenta años: Miguel Ángel Granados. Hasta el final. Resultan sorprendentes dos de sus últimos textos más de carácter académico que periodístico. Ambos fueron escritos en el último año de su vida.

Por Fátima Fernández Christlieb

Publicado originalmente en RMC 129

Disponible a la venta en formato Kindle Ebook

Los leo y los releo y me duele su ausencia. Podía una no verlo o no hablar con él por semanas o meses, pero era evidente que ahí estaba y que el rencuentro sería tan cálido y cercano como durante tantas décadas.

Lo conocí siendo estudiante de comunicación: me dirigió la tesis de licenciatura, fue mi sinodal en esos duros exámenes de oposición que la universidad exigía en los años setenta y ochenta para avanzar en la carrera académica, y fue mi maestro cada vez que mis preguntas o dudas quedaban resueltas.

Hoy nos queda su obra y su espíritu. En materia de comunicación, la colección de sus textos es descomunal: abarca por lo menos 40 años. Los que escribió en los años setenta fueron compilados en un libro que llevó por título Examen de la Comunicación en México1, en el que toca temas tan variados como los medios públicos, los comics, el derecho a la información, McLuhan o una amplia y detallada bibliografía mexicana de periodismo. Los correspondientes a los años ochenta y noventa, así como los escritos en la primera década del presente siglo, se encuentran en publicaciones muy diversas y habría que compilarlos. Por lo pronto, presento unos breves comentarios a los que creo son sus últimos textos no periodísticos publicados en 2011.

El primero es un sorprendente ensayo dedicado a Francisco Zarco y que fue escrito para una antología sobre el gran periodista del siglo XIX, misma que publicarála Fundaciónpara las Letras Mexicanas en coedición conla UNAMy el FCE2. ¿Por qué resulta sorprendente? Primero porque sus dotes de historiador quedan plenamente evidenciadas. Su paso por el doctorado en historia fortaleció su atención a las fuentes, su cuidado por el detalle, su análisis preciso. Además, el texto sorprende porque, sin decirlo, Granados va encontrando paralelismos entre su propia vida y la de Zarco. Transcribe fragmentos en los que parece verse reflejado:

A mí se me ha hecho ese ataque y debo decir que nunca he prescindido de mi independencia y que soy tan independiente aquí como en el periódico del que soy redactor en jefe.3

En otro momento dice:

Zarco, que no era sólo un opinante, un articulista, sino lo que hoy podríamos considerar un reportero político, un columnista del ramo, siguió paso a paso el proceso de dimisión.4

Más adelante Granados se retrata a sí mismo citando a Zarco:

Nos proponemos dar cuenta en nuestro periódico de todo cuanto pase en el Congreso, refiriendo simplemente la verdad y emitiendo al propio tiempo nuestro parecer en todas las cuestiones de que se ocupen los legisladores.5

El interés de Granados por hacer crónica parlamentaria data de décadas atrás. Iba ala Cámarade Diputados cada vez que la ocasión era propicia y sus ocupaciones se lo permitían. En esta tarea Zarco era un referente indudable.

A principios de los años setenta, Carlos Fuentes afirmó que Julio Scherer era “el Zarco del siglo XX”.6 Si uno sigue con detenimiento el escrito de Granados sobre Zarco y si uno observa con cuidado la actuación política de éste, resulta claro que quien resulta más cercano al liberal del XIX es Granados, más que Scherer. No únicamente en lo que toca a la convicción de ambos sobre el trabajo parlamentario o el ejercicio del poder, sino en cuanto a la equidad de miras sobre el país.

Granados se despide de sus lectores con esperanza de que renazca la vida y que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias que “permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete”.7 Sin la cercanía de la muerte, Zarco expresa deseos semejantes sobre el país:

[…] necesitamos seguir en todo el verdadero espíritu de la democracia […] debemos reformar todo aquello que le sea contrario, que debemos procurar adelantar y siempre adelantar, a fin de que la libertad y la igualdad no sean sólo meras palabras escritas en las constituciones.8

Otro texto postrero de Granados, escrito también en 2011, es el que aparece con el título “Medios de comunicación: responsabilidad social frente a la nación”9, presentado en una conferencia magistral enla Universidad Autónomade Nuevo León. En los párrafos iniciales se percibe, entre líneas, la conciencia de su enfermedad terminal y se comporta de manera especialmente generosa con los regiomontanos a quien debe algo, sean conocimientos, como en el caso de Alfonso Reyes o sea amistad como ocurre con la cálida mención a Horacio Guajardo “el mayor de mis amigos” como lo llama Miguel Ángel.10

Una vez terminada esta introducción, el autor entra al tema de la responsabilidad de los medios de cara a las necesidades del país. Comienza por hacer referencia a los fallidos intentos por actualizar la legislación de medios para mencionar que en vez de leyes han brotado esfuerzos desiguales de autorregulación concretados en3 algunos códigos de ética y en defensorías de lectores, radioescuchas y televidentes. Sin embargo, afirma Granados, en estos últimos casos no es posible realizar una medición entre los contenidos de los medios y los valores defendidos en los documentos que pretenden actuar en favor de las audiencias.

Ante la violencia que ha acompañado al crimen organizado y su combate, Granados transcribe los puntos principales de dos acuerdos firmados sobre el tema. Uno, el Acuerdo Nacional porla Seguridad,la Justiciayla Legalidadfirmado el 22 de agosto de2008, através del cual los medios convocados por el gobierno se comprometieron a incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, así como la de la seguridad y la denuncia. Granados lamenta que casi ninguno de los medios cumplió con los compromisos de evitar apología del delito, de respetar la dignidad de las víctimas, de evitar la información que ponga en riesgo la seguridad de familiares de las víctimas, de establecer criterios que definan los casos en que se publique información sin atribuirla a reporteros para proteger su seguridad.

El otro acuerdo mencionado por Granados Chapa es el suscrito el 24 de marzo de 2011 cuyo objetivo fue poner especial atención en la cobertura informativa de la violencia, tomando postura en contra de ésta. Explícitamente el documento alerta a los medios sobre la posibilidad de convertirse en voceros involuntarios de la delincuencia organizada, les solicita dimensionar adecuadamente la información, a poner atención en el momento de atribuir responsabilidades sobre hechos de violencia, así como a no prejuzgar culpables, a cuidar a las víctimas y a los menores de edad, a alentar la denuncia ciudadana. Igualmente el acuerdo invita a cada medio a buscar medidas para proteger a sus periodistas, a solidarizarse ante cualquier amenaza contra reporteros y medios y a no interferir en el combate a la delincuencia.

Granados es crítico de este acuerdo. Sobre él afirma:

Despide un cierto olor a dirigismo, contrario a la naturaleza de mandamientos éticos […]. Proponer la homogeneidad de los mensajes atenta contra la pluralidad y diversidad que caracterizan a una sociedad abierta. El riesgo se acrecienta porque el decálogo incluye la creación de un órgano ciudadano de observación que lleve a cabo reportes periódicos sobre el apego de los medios a los criterios editoriales del acuerdo. Un observatorio así puede erigirse en mecanismo inquisitorial.11

En este tema, como en muchos otros sobre los que Miguel Ángel Granados se pronunció a lo largo de su vida, tengo la personal percepción, discutida con él en numerosas ocasiones, de que su apoyo o su rechazo a determinada medida dependían de dónde procediera. Con ciertos funcionarios públicos o instituciones dijeran lo que dijeran o hicieran lo que hicieran, él estaba en total desacuerdo y con otras personalidades de la política solía emitir su coincidencia más por afecto o simpatía que por la naturaleza de la declaración o el hecho. Aunque también, y abundan los ejemplos, hubo casos en que la crítica y el apoyo se alternaban.

Sobre esta cuestión tengo presente una fuerte y respetuosa discusión con él respecto a Gastón García Cantú. Cuando éste murió, Miguel Ángel fue implacable en su columna, nunca le perdonó que hubiera regresado a escribir al periódico Excélsior, cuando había sido uno de los que salió con Scherer en julio de 1976. A mí tampoco me parecía muy atinada la decisión, no me gustó, pero García Cantú había sido mi maestro, mi coordinador en el Centro de Estudios Políticos de la FCPyS de la UNAM y como tal se había sentado a leer y corregir, página por página, mi tesis de Licenciatura para publicarla. Además recordaba yo las largas y fascinantes conversaciones sobre historia de México en la casa del maestro y siempre le estuve agradecida. Podía apreciar los claroscuros de su conducta y me era imposible descalificarlo de golpe, como lo había hecho Granados. Éste era, con distintos actores y sobre diferentes temas, un punto polémico. Como si el telón de fondo fueran los amigos versus los enemigos o un asunto de buenos y malos cuando mi convicción era, y sigue siendo, que todos somos al mismo tiempo luz y oscuridad, bien y mal, ceguera y lucidez, caos y orden: complejidad humana, pues. Extraño esas conversaciones en las que cada quien argumentaba con vehemencia pero no permitíamos que se filtrara el enojo.

Al término de este segundo ensayo, escrito por Miguel Ángel entre abril y mayo del 2011, sorprende que se adentre en un tema de coyuntura: Internet y las redes sociales. Advierte, eso sí, su poca experiencia en el asunto:

Confieso que en referencia a este fenómeno padezco más perplejidades que poseo respuestas, porque ni siquiera se me aparece como bien definida su naturaleza.12

Hecha la aclaración se pregunta si los usuarios de las redes sociales tienen responsabilidad ante la nación. No responde con contundencia, apenas se adentra en el problema: “El gran milagro puede ser también la gran maldición”. Y con ello cierra éste, uno de los últimos ensayos de su vida.

Miguel Ángel Granados Chapa estuvo cerca de la academia mientras ésta estuvo cerca de la realidad. En la medida en que los sistemas de evaluación de las universidades exigían crecientemente verter los resultados de investigación en revistas arbitradas e indizadas, la distancia entre el referente empírico que él representaba y las teorizaciones de los profesores fue aumentando. Granados no era un teórico. Era un abogado, un licenciado en periodismo y un casi doctor en historia que reflexionaba sobre el acontecer nacional y lo hacía con los datos duros que el país le proporcionaba a través de su ejercicio periodístico. Fue siempre, sin embargo, muy escuchado por los académicos. Estaba al día y desbordaba entusiasmo cuando era invitado a conferencias y mesas redondas. Su descomunal memoria le permitía ir hilvanando historias de hechos por él presenciados o recordados, con ellas sorprendía a los estudiantes que apenas se asomaban a los temas del presente.

Ciertamente perdimos, antes de tiempo, a uno de los mexicanos que más y mejor le han seguido la pista al devenir de los medios informativos en los últimos cincuenta años.

Notas

1) Publicado por Ediciones El Caballito, colección Fragua Mexicana. Primera Edición julio 1980, México D.F.

2) Como homenaje a Miguel Ángel Granadosla UNAMadelanta la publicación de su texto en el número 93 dela Revistadela Universidadde México, correspondiente a noviembre 2011.

3) Pág. 8 Revista dela Universidadde México, núm. 93, nov. 2011.

4) Pág. 9 ídem

5) Págs. 11 y 12, ídem.

6) Tiempo Mexicano, Joaquín Mortiz, 1971, pág. 181, primera edición.

7) Periódico Reforma, 14 octubre 2011, pág. 13.

8) Pág. 6, revista dela Universidadde México, Núm. 93.

9) Publicado en el libro Cambiar México con participación social, coordinado por Esthela Gutiérrez y coeditado por Siglo XXI, UANL yla LXIlegislatura del Senado de la república, México D.F. 2011.

10) Ídem, pág. 316.

11) Ídem. Pág. 322.

12) Ídem. Pág. 323.

Profesora e investigadora dela FCPyS dela UNAM.

Granados Chapa: autor, pensador, intelectual público

- El periodismo para él era medio y fin, causa y gozo

Periodista antes que nada, Miguel Ángel Granados Chapa también fue historiador, analista y protagonista de los medios de comunicación. A su paso por la academia dejó libros y ensayos que resultarían esenciales para entender a los medios en México. Más tarde, desde la tribuna periodística, se apoyó en el conocimiento generado en las universidades y fue puente constante entre la vida académica y la opinión pública. Sus aportaciones al entendimiento de la historia y la actualidad mexicanas desbordan el campo de la comunicación, aunque el de los medios haya sido uno de los temas que no sólo le apasionaban y en el que cultivó notoria especialización, sino del cual fue además actor destacado y promotor de transformaciones.

Por Raúl Trejo Delarbre

Publicado originalmente en la RMC 129

Disponible a la venta como Kindle Ebook

Granados Chapa escribió tres libros sobre asuntos relacionados con los medios: Excélsior y otros temas de comunicación (El Caballito, 1980), Examen de la comunicación en México (El Caballito, 1981) y Comunicación y política (Océano, 1986). En el primero de ellos, como se indica desde el título, documenta la postura de quienes encabezados por Julio Scherer abandonaron Excélsior en 1976. Examen de la comunicación en México reúne ensayos sobre el periodismo de nuestro país y otros más acerca de Radio Educación, emisora de la que había sido director.

En Comunicación y política aparece una veintena de textos sobre los grandes temas que, en relación con los medios, Granados Chapa examinaría y convertiría en causas sociales a la vez que personales: la lid por el derecho a la información, la crítica a las políticas comunicacionales en el Estado, la pertinencia de respaldar con medidas específicas a la prensa no mercantil, el cuestionamiento a los consorcios mediáticos y muy especialmente a Televisa y la defensa de los medios públicos.

Esos serían los temas que, develados o explicados en sus columnas, harían de Granados Chapa un autor frecuentemente citado por quienes desde el campo académico se ocuparían de estudiar a los medios. Cuando falleció, en octubre de 2011, se dijo que dejaba sin terminar un libro sobre el asesinato del periodista Manuel Buendía y la tesis sobre Jesús Reyes Heroles con la que tenía la ilusión de doctorarse en Historia en la Universidad Iberoamericana.

Inquietudes vastas, abundantes textos

Desde mediados de los años ochenta, los libros de Miguel Ángel Granados Chapa estarán dedicados a temas directamente relacionados con la actualidad política o a personajes ligados a la historia de su natal Hidalgo. En 1968 había aparecido Vicente García Torres. Monitor de la República, un breve libro editado por la SEP del que hemos encontrado una referencia acerca de una reedición a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo en 1987. Mucho más tarde, en 1982, apareció el primero de varios libros sobre asuntos de coyuntura política: La banca nuestra de cada día (Océano) sobre la entonces recientísima nacionalización dispuesta por el presidente López Portillo. Ese mismo año aparece La reforma política (UAM Azcapotzalco) en donde glosa las medidas impulsadas años atrás por ese presidente y el paradójico Jesús Reyes Heroles. En los siguientes años Granados Chapa publica Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense (Océano, 1984) y Votar ¿para qué? Manual de elecciones. (Océano 1985).

Aunque las alusiones a la prensa son constantes, tanto en las biografías políticas de los hidalguenses Cravioto (creador a comienzos del siglo XX de la revista Savia moderna) y García Torres (editor de El Monitor Republicano, uno de los periódicos más relevantes en la segunda mitad del XIX) como en las explicaciones acerca de las nuevas reglas para la transición política en México, el de los medios era desplazado por otros asuntos en las preocupaciones de este autor.

En 1992 aparece ¡Nava sí, Zapata no! La hora de San Luis Potosí: crónica de una lucha que triunfó (Grijalbo) y en 1996 los libros El siglo de Fidel Velázquez (Pangea) y ¡Escuche, Carlos Salinas! Una respuesta al villano favorito (Océano).

Su labor como cronista de las sesiones en la Cámarade Diputados, que desempeñaba de manera adicional a su columna política, le permite a Granados Chapa publicar los libros Vivir en San Lázaro. Cien días de una Legislatura (México, Océano, 1998) y Tiempo de ruptura: la fracción elbiazul. Crónica parlamentaria 2003 (Planeta, 2004). En 1999 había publicado Constancia hidalguense (Grijalbo) y en 2000, Fox & Co. Biografía no autorizada (Grijalbo).

Además de sus libros como autor único, Granados Chapa escribió capítulos para libros colectivos. Entre ellos, se encuentran “El Estado y los medios de comunicación”, en Jorge Alonso, coordinador, El Estado mexicano (CIESAS y Nueva Imagen, 1982) y “El Crucero de Manuel Buendía” en el libro colectivo Los días de Manuel Buendía (Océano y Fundación Manuel Buendía, 1984) en donde, a diferencia de su estilo habitual, emplea la primera persona para narrar su relación intensa con el periodista que sería asesinado en mayo de 1984.

Sobre temas distintos a los específicamente mediáticos, Granados Chapa fue autor del capítulo “Elecciones de gobernadores” y coautor con Elke Koppen y el coordinador del libro del capítulo “Las elecciones de 1982”en Las elecciones en México, evolución y perspectivas coordinado por Pablo González Casanova (Siglo XXI, 1985).

Algunos de los textos que Granados Chapa reunió más tarde en sus libros aparecieron inicialmente en revistas de corte académico. Fueron especialmente relevantes “Aproximación a la prensa mexicana” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales número 69, julio-septiembre de 1972; “La televisión de Estado, en busca del tiempo perdido” en Nueva Política número 3, julio-septiembre 1976 y “1970-1976, un sexenio de comunicación” en Connotaciones número 1, noviembre de 1981.

Prologuista frecuente y generoso

Miguel Ángel Granados Chapa fue más prolífico en los últimos años como escritor de prólogos para los libros de otros periodistas y amigos suyos que en la elaboración de sus propios libros. Las exigencias impuestas por muy variadas ocupaciones (como es sabido, además de escribir su columna diaria, conducía el espacio matutino que tenía en Radio UNAM y formaba parte de diversas agrupaciones) y muy seguramente la insistencia de los colegas y editores que le solicitaban algunas cuartillas para darle relevancia a sus libros, hicieron de Granados Chapa autor de numerosas presentaciones que escribía con generosidad. He podido localizar los siguientes libros prologados por Granados Chapa, pero esta relación posiblemente se encuentre incompleta:

• Francisco José Paoli, Estado y sociedad en México, 1917-1984 (1985).

• Francisco Martínez de la Vega, Personajes (1986).

• Marco Antonio Cruz, coordinador, Fotografía de prensa en México. 40 reporteros gráficos (1992).

• Guadalupe Loaeza, Obsesiones (1994).

• Cuauhtémoc Cárdenas, Palabras de Cárdenas (1999).

• Alfredo Rivera Flores, La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo (2004).

• Gloria López Morales, Matasari: tribulaciones de la cultura en el sexenio de Fox (2006).

• Jenaro Villamil y Julio Scherer Ibarra, La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces. (2007).

• Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder (2007).

• José Reveles, Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México (2009).

• Omar Raúl Martínez, Semillas de periodismo. Ética, información y democracia (2010).

• Tomás Tenorio Galindo, Un asesinato político. El homicidio del diputado Armando Chavarría y la nueva guerra sucia en Guerrero (2010).

• Ana Lilia Pérez, Camisas azules, manos negras (2010).

• Carmen Aristegui, Marcial Maciel, historia de un criminal (2010).

• Helio Flores, 50 años de cartones, crítica y humor (2011).

A diferencia de no pocos prólogos que resuelven tales compromisos con unos cuantos elogios y lugares comunes, los que escribía Granados Chapa eran textos que le anticipaban al lector el contenido del libro que tenía en sus manos. Algunos de esos textos exceden las dimensiones y el estilo de los prólogos ordinarios. El que escribió para la compilación de textos del periodista Francisco Martínez dela Vegapublicada al año siguiente de su muerte en 1985, es una detallada semblanza profesional y política. El que abre el libro de fotógrafos mexicanos compilado por Marco Antonio Cruz, es un hermoso ensayo sobre las contribuciones de esos trabajadores de la prensa. El que escribió para el libro de su coterráneo Alfredo Rivera Flores acerca de las tropelías del cacique enquistado enla Universidadde Hidalgo fue, si bien breve, un prólogo tan comprometido y claro que Granados Chapa tuvo que compartir la denuncia judicial presentada, debido a las afirmaciones en dicha obra, por ese desprestigiado político.

Tema de tesis y conversador en libros

Granados Chapa es tema de varios libros de entrevistas y de diversas obras acerca del periodismo mexicano. En 2010 aparecieron Granados Chapa. Un periodista en contexto, resultado de conversaciones con Humberto Musacchio (Temas de hoy), así como Por la izquierda. Medio siglo de historias en el periodismo mexicano contadas por Granados Chapa, de Silvia Cherem S. (Khalida Ediciones). En 2011 apareció en los Cuadernos de El Financiero Los periodistas no deben ser socios de los políticos, con textos y entrevistas que rescataron los periodistas Víctor Roura y José David Cano.

La trayectoria de ese periodista es glosada por algunos de sus amigos y alumnos más destacados en Miguel Ángel Granados Chapa: maestro y periodista coordinado por Rosalba Cruz Soto (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dela UNAM, 2008).

Además, el oficio de Granados Chapa lo hizo no solamente paradigma entre los columnistas mexicanos sino, por ello, tema de estudio entre quienes se asoman a ese género periodístico. El autor de “Plaza Pública” es uno de los cuatro columnistas (los otros eran José Luis Mejías, Manuel Buendía y Francisco Cárdenas Cruz) que analiza Petra María Secanella en su libro El periodismo político en México (Mitre, Barcelona, 1983). Tiempo más tarde, Granados Chapa es uno de los periodistas cuyo trabajo estudia Rosa María Valles Ruiz tanto en su tesis de maestría (La legitimación social de la opinión periodística, UNAM, 1997) como en su tesis doctoral La columna política en México. Una propuesta de análisis ante las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000 (Instituto Electoral del Distrito Federal, 2004).

Tan solo en la UNAM, hay por lo menos tres tesis de licenciatura enfiladas hacia el trabajo de ese periodista: Salvador Gabarro Correa, Comunicacion politica, políticas publicas y control de los medios de comunicacion en México. El caso Granados Chapa (FCPyS, 1995); Joel Aguirre Antonio, Sin censura… Miguel Ángel Granados Chapa. Crónica biográfica (ENEP Aragón, 2000) y Silvia Yolanda Bautista Escudero, Miguel Ángel Granados Chapa: Un hombre de palabras en la plaza pública (FCPyS, 2009).

Recibido con afecto en universidades

Autor y participante en libros numerosos, las reflexiones de Granados Chapa fueron fundamentalmente conocidas gracias a la perseverancia de sus columnas periodísticas. Tanto en sus textos extensos como en los que sabía destinados a ser tan efímeros como el resto del periodismo, mantenía un ejemplar y notorio rigor.

Hombre de posiciones tan claras que a menudo resultaban tajantes, Granados Chapa afianzaba sus juicios en hechos y datos que sólo en pocas ocasiones eran refutables. Hacía una cotidiana labor de investigación sin las pausas y la evaluación de largo plazo que suelen ser privilegios del trabajo en el cubículo académico, sino en el día a día y bajo el vértigo que hace fascinante al periodismo.

Por eso, y por las credenciales académicas que supo cultivar y mantener, Granados Chapa era tratado con familiaridad por profesores e investigadores universitarios. Sabían que en muchos sentidos era uno de los suyos, formado enla Universidadpública y ligado permanentemente a ella desde las épocas en las que daba clases en Ciencias Políticas y enla ENEP Acatlán, hasta los años postreros cuando hacía su “Plaza Pública” para Radio UNAM. Por eso a Granados Chapa se le recibía con tanto afecto cuando acudía a las universidades a dictar conferencias o, más recientemente, cuando se le hicieron homenajes en distintas instituciones académicas.

Granados Chapa fue miembro de la Asociación Mexicanade Investigadores de la Comunicacióny durante varios años formó parte de su consejo consultivo. Dirigió la revista Connotaciones, publicada por la AMIC entre 1981 y 1983. Participó en comités editoriales de revistas destinadas a publicar trabajos académicos, como Comunicación y Sociedad dela Universidad de Guadalajara. Su presencia era tenida como indispensable en la mayor parte de las iniciativas editoriales y de los eventos académicos destinados al examen de los medios de comunicación. Sin estar formalmente adscrito de tiempo completo a alguna institución académica, era considerado parte del gremio por muchos investigadores en estos asuntos.

Autor frecuentemente citado

Granados Chapa fue, por encima de todo, periodista. Pero sus capacidades lo llevaron a estar presente en otros espacios de elaboración y discusión en campos como el estudio de los medios. Desde el periodismo, estaba atento a la producción académica y cada vez que pudo propició la incorporación de profesores e investigadores a las páginas de las publicaciones en las que tuvo responsabilidades editoriales. Fue él quien impulsó la participación en Excélsior, en la primera mitad de los años setenta, de académicos que hasta entonces habían estado alejados del periodismo, como subraya una investigación reciente de Gabriela Carrasco López. (Intelectuales académicos y medios de comunicación. El caso de la UNAM en Excélsior. VI Jornadas Profesionales Sobre Formación del Profesorado. Mar del Plata, 2011).1

Constantemente interesado en las capacidades de los medios de comunicación para apuntalar la democracia Granados Chapa, como hemos señalado, se ocupó de esos temas en libros y ensayos hasta la década de los años ochenta. Luego fue el columnista diario más sistemáticamente preocupado por asuntos como la reforma legal para los medios de comunicación y los abusos de las corporaciones mediáticas.

El fundamental estudio de Raúl Fuentes Navarro, La Investigación de Comunicación en México. Sistematización documental (1956-1986) (Ediciones de Comunicación, 1988) encontró que durante esos años iniciales en la indagación sobre los medios en nuestro país, Granados Chapa publicó sobre dichos temas 12 trabajos de corte académico. La investigación de Fuentes rastreó autores y características de 877 textos, entre libros y artículos académicos. Por número de contribuciones, las de Granados Chapa lo hacían uno de los seis autores más prolíficos en ese campo (después de Javier Esteinou, Fátima Fernández, Raúl Fuentes, Daniel Prieto y con la misma cantidad de textos que Enrique Sánchez Ruiz).

Sin embargo, en las siguientes evaluaciones del doctor Fuentes Navarro, Granados Chapa ya no aparece como autor de textos de investigación en este campo (La Investigación de la Comunicación en México. Sistematización documental 1986–1994, Universidad de Guadalajara e ITESO, 1996, y La investigación académica sobre comunicación en México. Sistematización documental. 1995–2001, ITESO, 2003). Lo suyo era el periodismo, aunque siempre se haya interesado en el trabajo académico sobre tales asuntos.

Granados Chapa ha sido referencia frecuente para los investigadores de la comunicación. En su clásico trabajo Comunicación social, poder y democracia en México (Universidad de Guadalajara, 1987) Pablo Arredondo Ramírez y Enrique Sánchez Ruiz hacen 14 menciones a ese autor. La alemana Karin Bohmann, en Medios de comunicación y sistemas informativos en México (Conaculta y Alianza Editorial, 1989) menciona textos y hechos de Granados Chapa también en 14 ocasiones. Fátima Fernández Christlieb, en su también fundamental Los medios de comunicación masiva en México (Juan Pablos, 1982) se refiere a él en cuatro ocasiones (Granados Chapa había dirigido su tesis de licenciatura). Esta contabilidad no ha sido tarea nuestra sino del buscador de palabras en Google Books.

Contribuyó a establecer agenda

He subrayado que Miguel Ángel Granados Chapa fue, ante todo y sobre todo, periodista. Así se definía. En ese oficio persistió durante medio siglo, allí se encontraba a gusto como explicó en una entrevista con Angélica Palacios de la Revista Mexicana de Comunicación:

Me gusta muchísimo ser periodista. Con el periodismo, decía, se gana la posibilidad de contribuir a la ampliación de los espacios públicos.

Para Miguel Ángel, el periodismo era medio y fin, causa y gozo a la vez. Pero se trataba de un periodista culto, hecho al modo áspero y presuroso de las redacciones pero también al talante más flexible y sosegado –aunque nunca exento de codicias– que hay en las universidades. A menudo estuvo en el filo entre esos dos ámbitos. Roger Bartra, en el blog que escribe para Letras Libres, ha explicado esa singular personalidad:

En Granados Chapa encarnaron dos tradiciones: la del periodista analítico y la del intelectual público… Los periodistas tradicionales siempre se han sentido incómodos ante los intelectuales que invaden sus territorios. Por su parte, los intelectuales académicos se suelen irritar por el aura de publicidad y fama que genera la labor periodística.2

Granados Chapa estaba más allá del rutinario cuan autocomplaciente periodismo convencional y se había ganado el derecho a tener plataformas mediáticas de las que carecen muchos intelectuales. Era un periodista que llegaba a las redacciones cargado de libros en los que se sumergía a la menor oportunidad, de la misma manera que podía discutir en cualquier espacio académico con ideas propias y con la ventaja de ser un expositor claro y ordenado (atributo que no es frecuente entre los profesores e investigadores). Con tales capacidades, Granados Chapa fue profesor de muchas generaciones de comunicadores y, también, de comunicólogos: enseñó, en la cátedra y los textos, en el espacio periodístico y con su propio ejemplo, tanto a quienes hacen la comunicación como a quienes la estudian.

En la reflexión y la investigación acerca de los medios, Granados Chapa fue autor pionero en temas como el análisis crítico de la prensa. Además fue centinela siempre atento a los cambios, por lo general contrarios al interés de la sociedad, en las políticas estatales así como en la expansión de los consorcios privados que acaparan recursos comunicacionales en nuestro país. Gracias a esa mirada enterada y alerta, contribuyó como pocos a establecer la agenda en la discusión e indagación acerca de la comunicación mexicana.

Miguel Ángel fue un intelectual público que eligió al periodismo para pensar en voz alta, de manera creativa y crítica, con elegancia y contundencia. Por eso –entre otras cosas– lo admiramos tanto.

Fuentes

1) Ponencia disponible en: http://alturl.com/uka6p).

2) http://www.letrasli bres.com/blogs/la-jaula-abierta, noviembre 24 de 2011.

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales dela UNAM.

Cuarenta años de facultades de comunicación en España

Mirador europeo

- 1972 fue el año de inicio para las primeras facultades de comunicación en España

- La democracia ha influido en la proliferación de carreras y escuelas afines.

- «Son sombras y luces que acompañan los desarrollos tan acelerados y complejos de la comunicación técnica actual», asegura Mariano Cebrián.

Periodo rico en experiencias con debilidades comunes al conjunto de la Universidad y específicas del campo comunicativo, junto a otras fortalezas como el poder de convocatoria de alumnos, incremento y consolidación de un profesorado permanente, multiplicación de la investigación, congresos, asociaciones, centros de investigación y publicaciones de libros y de revistas.

Por Mariano Cebrián Herreros

Publicado originalmente en la RMC 129

Disponible a la venta como Kindle Ebook

En enero de 1972 se iniciaron las clases en las primeras Facultades de Comunicación en España. Era la época del franquismo que había promulgado anteriormente una Ley de Educación en la que se contemplaba el trasvase de las antiguas Escuelas de Periodismo, de Cine, de Radio y Televisión y de Publicidad, muy controladas por el régimen dictatorial, al ámbito universitario. Las Escuelas llevaban funcionando bastantes años para formar a los profesionales de los medios de comunicación sin orientación apenas hacia la investigación. Los nuevos centros nacieron con el nombre de Facultades de Ciencias de la Información, aunque con el tiempo la mayoría han cambiado su denominación por Facultades de Comunicación.

Al ubicarse en el sistema universitario español de aquel momento, las Facultades de Comunicación rápidamente se situaron en el contexto generalizado de protestas contra el franquismo hasta la llegada de la democracia. Fueron años de arranque, de preparación en que los profesores llegaban de las antiguas escuelas y de otras Facultades. Al no existir la titulación adecuada, los primeros profesores tuvieron que efectuar sus tesis doctorales en otras Facultades, aunque en gran parte sobre cuestiones referidas ya al campo de los medios de comunicación.

Transcurrida la primera década de su funcionamiento y ya en plena democracia, en 1983 se promulgó la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en la que se introdujeron unos cambios estructurales que concernieron también a las Facultades de Comunicación en la organización de la docencia y de la investigación y que supuso un crecimiento acelerado de las mismas hasta nuestros días tanto en el número de entidades especializadas en comunicación (casi 50 universidades) como en el de titulaciones de Grado y Postgrado (cerca de 200 títulos diferentes). En la Ley sobresalen algunas innovaciones de enorme repercusión posterior: creación de Departamentos, organización de áreas de conocimiento, modificación en la selección de profesores y establecimiento de sistemas de evaluación docente e investigadora.

La creación de Departamentos obligó a que las diversas Cátedras que habían funcionado con autonomía tuvieran que congregarse en una organización unitaria y a que todos los profesores se reubicaran en una de ellas para docencia e investigación. La responsabilidad de éstas pasaba de los decanatos a los departamentos y así continúa en la actualidad.

También ha tenido una gran transcendencia la creación de áreas de conocimiento. Inicialmente (febrero de 1984) se aprobaron tres específicas: una que acumulaba las disciplinas relacionadas con la Teoría de la Comunicación, Teoría General de la Información y Teoría de la Publicidad; otra centrada en Periodismo y la tercera dedicada a la Comunicación Audiovisual. Por diversas discrepancias y recursos personales, Teoría de la Comunicación se integró en el área de Sociología, Teoría General de la Información en Periodismo y Teoría de la Publicidad al quedar en solitario se vinculó, también por circunstancias personales, a Comunicación Audiovisual. El resultado fue la implantación de dos áreas de conocimiento específicas: “Comunicación Audiovisual y Publicidad” y “Periodismo” (octubre de 1984). La reubicación de todas las asignaturas en las dos áreas ha obligado a que la actividad de cada profesor tenga que estar sometida inexorablemente a una de ellas con la consecuente transcendencia de los enfoques de la docencia e investigación, la selección de nuevos profesores o el ascenso de categoría de los profesores fijos.

La creación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) introdujo unos controles rigurosos de niveles de calidad de la investigación por tramos de seis en seis años, o sexenios, lo cual generó la producción de una elevada cantidad de investigación de los profesores para lograr un reconocimiento científico y académico imprescindible para el acceso a algunas categorías superiores, además de lograr una mejora económica. Es un sistema de sometimiento voluntario a la evaluación que sigue con plena vigencia y cada vez con mayor rigurosidad por exigencias del resto de áreas del campo de las ciencias sociales en el que está integrada la comunicación.

Ante el costoso y endogámico sistema de oposiciones para ser profesor funcionario, se estableció posteriormente un nuevo sistema de selección y ascenso de categoría de los profesores mediante el impulso de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y, en algunas comunidades, de las Agencias territoriales. El funcionamiento de estas agencias ha condicionado enormemente los procesos de docencia, investigación y publicaciones. Se ha desatado la furia por la asistencia y presentación de comunicaciones en congresos y por las publicaciones en las revistas de comunicación con el fin de superar las evaluaciones lo cual ha sido, por una parte, beneficioso para promover mayor cantidad de investigaciones y, por otra parte, un deterioro de la calidad hasta límites calificados como “anequitis” por la obsesión de cumplir los requisitos formales y de alcanzar la puntuación necesaria aunque a costa de grandes variaciones y reiteraciones del mismo tema y escasez de aportaciones originales. Esto ha llevado también a un número excesivo de revistas (más de 30) que a su vez apenas han elevado la calidad de los artículos al incurrir en gran parte de los casos en unas valoraciones escasamente exigentes y sin funcionamiento real de sus Consejos Editoriales.

El sistema de la ANECA, en general, ha incurrido en unos formalismos muy arriesgados. Los evaluadores fundamentan sus decisiones en criterios de cumplimiento formales de determinados requisitos para la baremación, pero sin examinar la calidad real de la producción investigadora enunciada.

Desde los inicios de la primera década del presente siglo ha ido implantándose, según las directrices de la Unión Europea, el Espacio Europeo de Educación Superior conocido como Plan Bolonia, lo cual ha provocado otro revulsivo en los enfoques de la docencia y de la investigación. El plan crea los Grados en sustitución de las Licenciaturas, que deben efectuarse en tres o cuatro años, seguidos por los Posgrados como títulos oficiales de las Universidades. También ha modificado la concepción de los créditos que ya no se refieren al número de horas de cada materia sino al número de horas que tiene que dedicar cada alumno por crédito. El cambio ha propiciado la división de asignaturas en seis créditos, lo cual ha supuesto una fragmentación de conocimientos con la pérdida de las interrelaciones y jerarquización lógica de saberes, la interdisciplinariedad y contextos globales. Apenas queda tiempo suficiente para abordar unos esquemas de los conocimientos mínimos para comprender el alcance de cada materia. Aunque en algunos casos sean obligatorios, la organización, exigencia y esfuerzo son exactamente los mismos que el de cualquier asignatura optativa. La multiplicación de asignaturas diferentes por cada cuatrimestre apenas deja márgenes para que la parte de transmisión de conocimiento presencial sea entre 12 y 15 sesiones de un par de horas por cada materia. No obstante, se insiste en otros aspectos de interés como el fomento de la reflexión y crítica del alumno, la capacidad analítica de textos y de productos audiovisuales o multimedia, la elaboración de trabajos en grupo e incluso la preparación de proyectos individuales como aplicaciones prácticas para su realización. Todo ello se une a un número imprescindible de créditos prácticos efectuados en relación con empresas o en los departamentos universitarios y un trabajo de fin de Master en el que se pongan en funcionamiento práctico los conocimientos obtenidos.

Mayores dificultades se han creado en relación con la investigación. Al finalizar los Masters profesionales, no vinculados de manera específica a la investigación, los alumnos que deseen efectuar su tesis doctoral deben matricularla directamente sin haber pasado por el aprendizaje de metodologías y técnicas de investigación, ni haber delimitado su campo de trabajo. Se ha perdido el período de maduración investigadora que se requería con anterioridad en el doctorado.

La democracia ha traído una amplia proliferación de Facultades de Comunicación públicas promovidas por los gobiernos autonómicos y, en algunos casos, según las orientaciones del partido gobernante, así como privadas muy enfocadas al negocio de la enseñanza sin apenas investigación y gran improvisación y eventualidad de profesores, salvo algunas excepciones, procedentes en parte del sector profesional.

La investigación universitaria se ha sustentado y sigue haciéndolo sobre cuatro bases: la investigación departamental mediante las tesis doctorales, propuestas de proyectos para su financiación en concurrencias competitivas, contrataciones directas de las Universidades con otras entidades y colaboraciones con empresas de investigación y marketing aplicado a campos profesionales. La que ha adquirido mayor relevancia es la investigación financiada por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), de ámbito estatal y muy competitiva dentro del Plan de I+D+i del Gobierno Central con una temática muy diversa y compleja entre la cual sobresale la del seguimiento de las repercusiones de la innovación técnica en los procesos y modelos de comunicación. Junto a ésta ha proliferado una ingente cantidad de proyectos financiados por el correspondiente organismo de cada Comunidad Autónoma, lo cual ha provocado unas investigaciones muy centradas en los entornos territoriales propios. También existen las investigaciones financiadas por la Unión Europea, pero son excepcionales los proyectos sobre comunicación. Asimismo se desarrollan algunas investigaciones con profesores de América Latina, aunque muy escasas y centradas en aspectos de cooperación y desarrollo patrocinadas por la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo.

Son 40 años ricos en experiencias con debilidades comunes al conjunto de la Universidad y específicas del campo comunicativo, junto a otras fortalezas como el poder de convocatoria de alumnos, incremento y consolidación de un profesorado permanente, multiplicación de la investigación, congresos, asociaciones, centros de investigación y publicaciones de libros y de revistas. Son sombras y luces que acompañan los desarrollos tan acelerados y complejos de la comunicación técnica actual.

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Correo electrónico: marceb@ccinf.ucm.es

Indignación sin fronteras

Tecnología y sociedad

- La generación Facebook sale a las calles

- 2011 fue un año de movilizaciones sociales organizadas a través de Internet.

- «La organización social y un proceso de madurez en ella son fundamento para lograr cambios notables dentro de una sociedad, dentro de un país y dentro del mundo entero. Todo ello tiene que ver más con visiones entretejidas que con tecnologías: su fuerza deriva cuando unas y otras convergen», dice Gómez Mont.

Las tecnologías digitales han resultado ser elocuentes para la organización de la resistencia civil. Los casos más significativos están en los países árabes donde los medios se vuelen vectores importantes para canalizar el poder de la gente. Hasta ahora, los resultados han sido fructíferos pues han llegado a derrocar a dictadores que parecían imbatibles.

Por Carmen Gómez Mont

Publicado originalmente en la RMC 129

Disponible a la venta como Kindle Ebook

El 2011 habrá sido sin duda el año de la sociedad civil, de los que se manifestaron en las calles, en los foros, en los parlamentos y a través de la Internet. El rostro del año de la revista Time da fe de ello. Y no es que las redes sociales por Internet logren todo lo que se proponen por el simple hecho de existir, sino que constituyen un eslabón fundamental de la acción social nunca antes experimentado. En el mundo y con las tecnologías todo se ve, todo se sabe en cuestión de segundos; unos y otros constantemente nos vemos y esto es lo realmente nuevo.

Se trata de un movimiento ciudadano de alcance mundial. Los integrantes son en gran parte jóvenes que se manifiestan de manera sistemática contra el sistema capitalista y las lacras que derivan de él. De entre todos los movimientos llama la atención el realizado en los países árabes; otro capítulo que no puede pasar inadvertido es tanto la llegada de los indignados a las calles de Wall Street en Nueva York, corazón del mismo sistema capitalista, como de las manifestaciones de miles de rusos en Moscú contra el gobierno de Vladimir Putin a fines de 2012.

En estos movimientos hay dos grandes constantes: la represión por parte de la policía en las plazas donde se manifiestan y, por otro lado, la creación de sistemas de información y comunicación a través de las redes sociales en Internet.

Los actores son desconocidos: nombres comunes y corrientes. Sin ellos nunca hubiera existido una Primavera árabe, ni las concentraciones en Puerta del Sol en Madrid, ni los más de 200 mil manifestantes que hoy se dan cita en Moscú. A pesar de ser un movimiento mundial y que replicó en los cinco continentes, se encontraron algunos rasgos comunes: jóvenes de 20 a 30 años, algunos con estudios, grandes conocedores de las tecnologías digitales y decepcionados por un mundo en plena ruptura económica y social que paulatinamente va quedando fuera de control.

En el 2011, la generación Facebook pasó de lo virtual a lo real, de la indignación al compromiso, de día en la calle y de noche en las pantallas de acuerdo con lo que dice Yann Plougastel en Le Monde (23/12/2011).

Todo comenzó debido a la publicación Indígenese de Stéphan Hessel, un berlinés de 94 años cuyo libro no costaba más allá de 60 pesos: un manifiesto de 32 páginas que fue publicado en octubre de 2010. Esta obra fue el detonador del despertar de las consciencias de los movimientos sociales juveniles en todo el mundo. Hessel proclama la indignación activa, el diálogo y el compromiso. Él, más que nadie, lucha por los que no tienen raíces, los inmigrantes, los que están sin recursos; por aquellos que han combatido la injusticia, la opresión y buscan un mundo justo.

Dentro de dicha revuelta mundial éstos son algunos de los líderes caídos en el 2011: Hosni Mubarak (Egipto), Benali (Túnez), L.Gbagbo (Costa de Marfil), D. Strauss-Khan (FMI), Osama Bin Laden (Al Qaeda) y Silvio Berlusconi.

Las redes sociales buscan crear sistemas de información y comunicación alternos a los oficiales y en los que ya nadie cree, mucho menos los jóvenes. Por esa razón su principal campo de acción parte de las herramientas que ofrece la Internet. Estos ciudadanos quieren informarse por sí mismos, opinar e idear nuevas formas de compromiso.

Los expertos, los más calificados, los hombres de gobierno, tampoco representan un punto de credibilidad para estos jóvenes actores. La fuerza de los acontecimientos destaca por ella misma y por las repercusiones que pueda tener dentro de la Red. Ya no se trata, como señala Patrice Flichy (Le sacre de l´amateur, 2010), de mostrar un desacuerdo o una denuncia, sino de dar un sentido diferente a la información a través de los blogs y de You Tube.

Se trata de redes sociales reticulares, horizontales y sin jerarquía. Existen y se conforman de acuerdo con la persecución de un ideal o una meta; una vez alcanzado el resultado, se pueden desintegrar.

Esta batalla aporta dos nuevos factores a la vida política: los hombres del poder deberán considerar las demandas de los ciudadanos no sólo en tiempos electorales sino a lo largo de toda su gestión y, los periodistas se ven obligados a dar seguimiento a los temas y eventos que van siendo creados por ellos, ya sea de las redes a las calles o a la inversa. A ese nuevo tipo de democracia Patrice Flichy la llama democracia reticular.

A pesar del poder de las redes para la acción social, no hay que perder de vista que la organización social y un proceso de madurez en ella son fundamento para lograr cambios notables dentro de una sociedad, dentro de un país y dentro del mundo entero. Todo ello tiene que ver más con visiones entretejidas que con tecnologías: su fuerza deriva cuando unas y otras convergen.

Investigadora. Correo electrónico: cegomo_8@hotmail.com

Estrena The New York Times el nuevo diseño de página en Facebook

- En la apertura oficial del Timeline de Facebook para páginas corporativas, el diario The New York Times estrena el diseño de su biografía, que va desde su fundación en 1857.

- Pese a que el nuevo diseño no ha gustado a todos los usuarios, los cambios serán obligatorios para fines de marzo.

Por Raúl López Parra

Con una foto que muestra a su equipo de periodistas en la redacción, el diario neoyorquino da la bienvenida al nuevo Timeline o biografía en su página de Facebook, que desde ya, puede considerarse un ejemplo de cómo usar el nuevo perfil para los medios y para toda aquella organización que busque posicionar sus contenidos.

“Nos complace presentarle nuestra línea de tiempo, donde seleccionados los momentos más destacados de nuestra historia de 160 años. Entrar en la sala de prensa en la noche de las elecciones presidenciales de 1928.Ve a nuestros reporteros trabajando durante el apagón de 1977. Incluso encontrarás una aparición de Marilyn Monroe en la década de 1950”.

Con este mensaje, el NYT invita a sus 2 millones de seguidores a explorar el nuevo perfil, cuya línea del tiempo abarca desde su fundación, en 1857.

La nueva página del NYT coincide con la apertura oficial del Timeline de Facebook para las páginas corporativas. Recordemos que la biografía está disponible para perfiles personales desde finales de 2011.

Para aprender a utilizar el nuevo perfil, Facebook ha publicado un sitio en el que explica cómo realizar los cambios, paso a paso.

Entre la características que se ofrece el Timeline destacan:

- Posicionar el logotipo del medio de comunicación o compañía.

- Bajo la estructura de línea de tiempo, se puede jerarquizar el contenido más importante a modo de que los visitantes vean primero lo que el administrador de la página quiere destacar y no sólo la publicación más actualizada, como ocurría con el viejo perfil.

- Permite administrar mejor la interacción con los seguidores, ya que presenta en la parte superior de la página las actividades de los usuarios.

- Un acceso más sencillo a las estadísticas de la página y de las interacciones de los usuarios, con datos agregados por día o por mes.

Pero no a todos ha gustado el nuevo diseño para transformar los perfiles en biografías. Algunos usuarios han mostrado resistencias. Una encuesta realizada en enero entre mil 300 internautas por SodaHead, reveló que el 70 por ciento mostró su desagrado. El disgusto es parejo tanto en mujeres y como en hombres, ya que el 73 por ciento, de cada género, está inconforme.

Algunas de las críticas que se han realizado al nuevo diseño son:

- No es opcional

- La línea del tiempo da mayor visibilidad de la información, lo que a la vez genera un problema a los usuarios al momento de administrar sus propios contenidos y restringir aquellos que no se desea compartir con todo mundo. Es decir, complica la gestión de la privacidad.

- Si el usuario no realiza su propia administración de los contenidos, de forma automática Facebook selecciona la información que aparece en su línea del tiempo.

- Al momento de ocultar o borrar contenidos, éstos siguen visibles si alguien fue etiquetado.

Para los medios de comunicación el nuevo diseño embona perfecto, porque justamente la lógica de la interfaz es operar como un diario.

Guste o no, no hay marcha atrás.

Facebook mudará la piel los más de 800 millones de perfiles registrados. En el caso de las páginas corporativas lo hará a finales de marzo. Así es que lo mejor para aquellos interesados en gestionar sus contenidos en la red social, es conocer la herramienta y sacarle el mayor provecho, como ya lo hace The New York Times.

Quien no quiera usar el Timeline, lo mejor será ir pensando de borrar su cuenta del “Face”.

Editor RMC