¿Por qué México debería mirar más hacia Indonesia? (II)

- Dos países bañados por las mismas aguas

- En esta segunda entrega del reportaje sobre Indonesia, el editor de RMC conversó con la embajadora mexicana adscrita en este país, quien refiere que pese a la distancia geográfica, ambas naciones tienen similitudes que las acercan más de lo que se piensa.

Por Raúl López Parra

YAKARTA-Indonesia.- Si tomáramos un vuelo directo de la Ciudad de México a Yakarta, la capital de Indonesia, en el avión comercial más grande del mundo, el Airbus A380, a una velocidad de 945 Km/h tardaríamos 17 horas y 49 minutos en llegar. Pero tal ruta no existe. El tiempo promedio de vuelo actual es de 25 horas, volando sobre el Océano Pacífico, haciendo escalas en Europa o Estados Unidos.

La conectividad es uno de los factores determinantes que propician el mayor intercambio comercial, cultural y turístico entre las naciones, por ello, México busca acortar las distancias con Indonesia.

“Me sorprende que la gente siempre hable de la distancia. Sí, en efecto, vivimos del otro lado del mundo. Es real, tenemos doce horas de diferencia o trece. Pero la gente va a Los Ángeles y no le parece lejos. De México a Los Ángeles se puede caminar.

Se llama Los Ángeles, no The Angels. Fue México. Entonces, una de las barreras, más de ánimo mental, es que la gente deje de decir que estamos lejos.

Es real, las 25 horas de vuelo no te las quita nadie, no importa si te vas por Europa o te vas por Asia. Son 25 horas de vuelo y 36 horas de casa a casa. Como sea que sumes, eso es real, pero el mundo es cada vez más pequeño”.

Son las palabras de la Embajadora de México en Indonesia, Melba Pría, quien desde su nombramiento, en 2007, ha sido la encargada de trabajar para que las distancias entre ambos países se acorten.

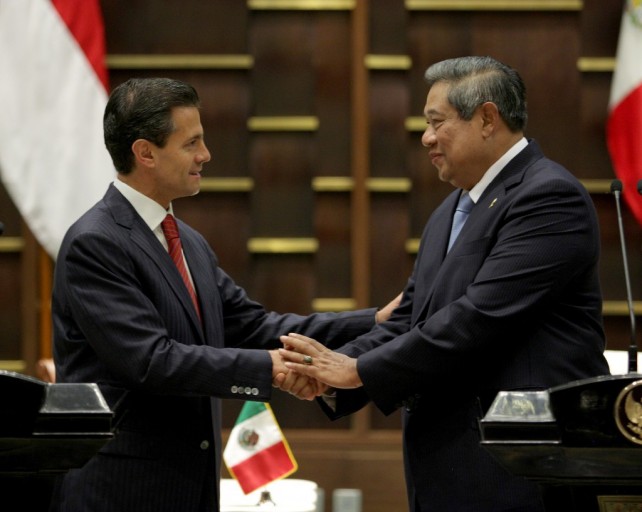

En octubre de 2013 se dio un paso importante con la firma de un acuerdo aéreo entre los gobiernos, el cual fue atestiguado por el presidente Enrique Peña Nieto, en su visita a Bali, junto con su homólogo Susilo Bambang.

De este modo, Aeroméxico y Garuda, las aerolíneas insignia de cada país, pueden compartir códigos de operación para, eventualmente, ofrecer un vuelo de conectividad Ciudad de México-Yakarta, con escala en Tokio, Japón, donde ambas compañías tienen presencia.

Aeroméxico y Garuda podrían establecer un vuelo de conexión Cd. México-Yakarta. Imagen Capa Centre for Aviation

Este acuerdo se concretaría en 2014 y sería el primer código compartido entre aerolíneas del Sudeste Asiático y de Latinoamérica, un reflejo del dinamismo económico que viven las regiones.

En la actualidad, las aerolíneas que utilizan la ruta del Golfo y Europa son las ganadoras en uno de los mercados aéreos con el mayor crecimiento del tráfico de pasajeros en el mundo: Latinoamérica.

De hecho, Aeroméxico es la única aerolínea latinoamericana con presencia en Asia, y la única que conecta de forma directa a China con esta región. El eventual código compartido con Garuda es sólo un ejemplo de cómo México comienza a fijarse más en el Sudeste Asiático y, de forma más amplia, en la región Asia Pacífico.

En este sentido, qué papel juega Indonesia. Si miramos los números la respuesta es obvia. Es el cuarto país más poblado del mundo, con 251 millones de personas. Es el Estado laico que tiene la mayor población musulmana del orbe, cerca del 86% profesa esta religión, el resto se divide entre hindúes, budistas y cristianos.

Se habla poco de Indonesia en las noticias internacionales, porque China e India acaparan los reflectores, pero esta nación ha sido una de las contadas que ha mantenido tasas de crecimiento por arriba del 5 % de su PIB, incluso en los momentos más álgidos de la crisis financiera global de 2008. Ello gracias a que el 60 % de su crecimiento económico depende de su consumo interno, lo que hace que el archipiélago más grande del planeta, con sus 17, 508 islas, (de las cuales 6 mil están deshabitadas) sea un destino atractivo para la inversión.

Si bien al cierre del 2013 el valor de su moneda, la rupia, se devaluó, y tuvo el peor desempeño entre las divisas asiáticas, los analistas financieros prevén que para 2020 Indonesia estará entre las 10 economías más grandes del globo, y por ello hay que seguir de cerca lo que pasa en este país.

“Los mexicanos estamos más acostumbrados a mirar al norte de Asia, principalmente China, Japón, Corea (del Sur). Tenemos una relación muy intensa.

En el caso de Japón, son nuestros socios comerciales más importantes en Asia, con una relación muy vieja y madura. Son relaciones muy atrayentes para México, y tienen un importante elemento económico, además de lo cultural y de lo político y de lo estratégico de esas relaciones.

En el caso del sudeste asiático, no solamente Indonesia, la presencia de México no es poca: tenemos seis embajadas en los diez países de ASEAN”, comenta la embajadora mexicana.

Y es justo Indonesia el país que, por su tamaño, juega un rol de liderazgo en la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ANSEA).

La visita del presidente mexicano a este país, en el marco de la reunión de líderes de la APEC, ha servido para relanzar esta relación. Fue el único mandatario que sostuvo un encuentro bilateral oficial con el presidente indonesio, y fue la primera vez, desde hace 41 años, que un presidente mexicano pisa estas tierras. Por su parte, el presidente indonesio, Susilo Bambang, realizó una visita de Estado a México durante el mandato de Felipe Calderón.

Pese a la distancia geográfica, Indonesia y México tienen muchos temas en común que los acercan en sus destinos. Ambos son candidatos permanentes a formar parte del grupo de los países emergentes industrializados que integran el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Ambos necesitan avanzar en las reformas estructurales para garantizar un mayor crecimiento económico.

Los dos padecen problemas de corrupción en un alto grado. También coinciden en el combate a la violencia criminal, aunque de diferente naturaleza. México concentra sus esfuerzos contra el narcotráfico mientras que Indonesia hace lo propio para erradicar el terrorismo islamista.

Otra similitud es que los dos tienen como vecinos a naciones desarrolladas cuya relación es problemática, que va de la cooperación a la disputa por la intromisión en asuntos internos. México comparte frontera con Estados Unidos, la nación más poderosa del planeta, e Indonesia es una de las naciones más cercanas geográficamente a Australia, país catalogado como una potencia mediana.

Pero no todo el panorama es negativo. Ambas naciones tienen la ventaja de contar con una población joven, un bono demográfico que puede ser la fuerza que impulse el desarrollo.

Cuentan con gran diversidad de recursos naturales y son destinos atractivos para el turismo, campo en el que los países firmaron un memorando de entendimiento en el que México puede mostrar cómo promueve la marca país en el extranjero, mientras que Indonesia enseñará cómo promover el turismo en el mercado asiático. En el Índice de Competitividad Turística 2013 del Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 44, un puesto arriba que China, mientras que Indonesia está en el lugar 70.

Borobudur es el templo budista más grande del mundo y uno de los destinos más visitados en Indonesia. Imagen/Portal Oficial de Turismo de Indonesia

El potencial de cooperación entre ambas naciones es amplio. México e Indonesia son miembros del G20, de la APEC, entre otros organismos multilaterales.

Los dos países han votado de igual forma en más del 88 % de las veces en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Mera coincidencia? En opinión de la embajadora no es así y se ha trabajado muy de cerca con Indonesia:

“Por qué no dos países que están geográficamente distantes pueden tener visiones estratégicas de sí mismos y del otro que ayuden.

Con todos los países tenemos una buena relación, pero hay países con los que tenemos que tener una relación estratégica y éste es uno de ellos.”

En este contexto, la embajadora detalla lo que implicó la visita del presidente mexicano a Indonesia, que coincidió con el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

“La presencia de un jefe de Estado que le interesa a la región y que impulsa a la región nos ayuda muchísimo. La estrategia que se estableció en la relación con Indonesia fue que nosotros debemos tener un marco jurídico que cada vez que Indonesia piense en América Latina, piense en nosotros”.

Durante el encuentro oficial entre ambos gobiernos se firmaron cuatro acuerdos en distintos campos como el aéreo, mencionado arriba, en turismo, salud y en materia de impuestos, los cuales se suman a los que se han signado con anterioridad.

Encuentro entre los presidentes de México, Enrique Peña Nieto e Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono en octubre pasado./Imagen Presidencia de México.

“El tamaño de la cooperación es muy grande y los temas son muy grandes”, indica la embajadora .

“Firmar es lo fácil”, pero se requiere dar seguimiento a los acuerdos, por lo cual se diseñaron programas de trabajo en cada uno de ellos para realizar al menos una actividad mexicana y una indonesia al año, indica Melba Pría.

“No pretender que vamos a hacer 10 actividades con diez acuerdos. (hacer) una que le interesa a México y otra a Indonesia”.

Desde esta mirada estratégica, México e Indonesia también forman parte del bloque económico conocido como el MIKTA, el cual nació en octubre de este año, donde también participan Corea del Sur, Australia y Turquía. Éste último país fue visitado por el mandatario mexicano como parte de su estrategia para apuntalar la integración del bloque.

El MIKTA esta integrado por naciones consideradas como medianas potencias y en desarrollo, que buscan integrarse económicamente e influir en el contexto internacional.

Para ello se debe elevar el intercambio económico entre estas naciones. En la actualidad, la relación de México con Indonesia en este terreno es desequilibrada, según explica la embajadora.

“Tenemos un comercio muy desigual con los indonesios. Los indonesios nos venden mucho de pocas cosas. Nos venden hule, aceite de palma, ropa, muebles, pero las cantidades son muchas. Cuando nos venden hule, caucho, con dos contenedores es un mundo, son toneladas. Cuando nos venden ropa. No es tanta, pero nos venden bastante ropa.

“Los mexicanos les vendemos muchas cosas pero poca cantidad. Los que más vendemos aquí es tubo sin costura, para el extraer el petróleo. México le vende a Indonesia prácticamente hecho (el tubo) y en el país lo terminan. Les vendemos desperdicio de aluminio.”

El valor del comercio bilateral sumó 1.3 billones de dólares en 2012, el triple de lo registrado en la década pasada, pero una cifra aún muy alejada de lo que representa el tamaño de ambas economías. Al respecto la embajadora mexicana comentó:

“Los productos mexicanos empiezan a entrar a Indonesia. Es un mercado difícil de entrar porque hay muchos actores para poder importar. Es un mercado muy cuidado. Hablan de libre comercio pero es muy acotado, pero cuando uno entra, el tamaño del mercado es tan grande que las posibilidades son inmensas”.

La diplomática comenta que la empresa mexicana de salsas La Costeña tardó cuatro años en concretar su entrada al mercado, pero ha tenido un buen recibimiento entre los consumidores indonesios, ya que también consumen picante como los mexicanos.

“Tuvimos un bazar al que invitamos a La Costeña a participar y el primer día vendieron todos los productos”, indica.

Entre otras compañías mexicanas con presencia en Indonesia, se encuentra Tenaris, fabricantes de tubos. Corona, que es la cerveza importada de mayor venta en este país.

Un caso peculiar es Kidzania, empresa mejor conocida como La Ciudad de los Niños. Abrió sus puertas en 2007, en Yakarta, y a la fecha es uno de los lugares favoritos por los niños indonesios.

Xavier López Ancona, el creador del concepto, dijo en una entrevista para CNN-Expansión que fueron los empresarios indonesios los que propusieron llevar la franquicia a su país, tras ver el éxito de la que operaba en Japón. Una muestra de que el empresario mexicano no suele contemplar a Indonesia dentro de su cartera de inversiones. Kidzania ha resultado una sorpresa incluso para los propios empresarios mexicanos

Al respecto la embajadora nos comentó:

“Los mexicanos vendemos mucho en Malasia pero no en Indonesia. Ahora estamos enamorando a la Chata (empresa de alimentos típicos, con sede en Sinaloa) porque aquí hay una comida indonesia que se llama randam, que es muy parecida al chilorio. Entonces hay gusto para la comida mexicana porque les gusta la comida con sabor, no necesariamente picante”.

La embajadora considera que existen oportunidades de negocio para los empresarios mexicanos pero éstos no miran con más detalle hacia el Sudeste Asiático.

“(En México) tenemos inversión de indonesios en una mina de plata, pero los mexicanos todavía no acaban de salirse de la zona de confort que significa Estados Unidos. Nuestro comercio con Japón es muy importante, con China también empieza a crecer”.

La diplomática mexicana refiere que las embajadas pueden ayudar a hasta cierto punto, pero está en las manos de los emprendedores concretar los negocios.

“Yo tengo un desayuno al mes con empresarios de diversos sectores: este es el momento de hacer negocios con Asia”.

La embajadora detalla las oportunidades para acrecentar el comercio entre ambas naciones:

«En economías tan grandes como la indonesia y la mexicana siempre se quiere crecer más, porque un punto de crecimiento significa mucho dinero, no solamente para la economía macro, sino lo que significa para el día a día de las personas.

«Indonesia necesita crecer mucho porque tiene 250 millones de personas y de esa población más de la mitad son jóvenes. Ahí esta su gran bono demográfico.

«Para México es importante tener un socio que crece tanto, y meterse en su mercado. Tú quieres estar en un mercado que crece, porque tú capacidad de crecimiento es mayor. Es un ganar-ganar. Si me asocio con mercados en creimiento la capacidad de crecer de mi economía es mucho mayor».

Para concretar las inversiones ya se cuenta con un marco jurídico y el siguiente paso es «promover y vender y vender y promover», señala Pría.

¿Debe ser México un puente entre Indonesia y Latinoamérica?

«Yo no sé si México debe ser el puente con América Latina. Si yo fuera chileño, no entendería que México pueda ser puente. Pero Indonesia está muy interesada en la Alianza del Pacífico. Entonces como América Latina puede ser que los países se pongan de acuerdo y digan nosotros vamos para allá (Asia).

«El primer presidente de Indonesia decía: ‘no somos vecinos distantes porque nos baña el mismo mar´. Yo creo que México tiene que ser parte de América Latina no representante de América Latina».

“Los indonesios sienten que México no es tan lejos, pero los mexicanos sentimos que (ellos) están lejos. Pues ¿cómo? si viajamos lo mismo”, indica Melba Pría.

En cierto modo, el soft power mexicano ha contribuido para acortar las distancias entre estos países bañados por el mar Pacífico.

¿En qué consiste este soft power? La respuesta en la siguiente entrega.

¿Por qué México debería mirar más hacia Indonesia? (I)

- Nuestro editor de Revista Mexicana de Comunicación visitó Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo y nos presenta, en esta primera de tres entregas, un retrato de Yakarta, la capital del «gigante dormido».

Primera Parte

Yakarta: la ciudad sin peatones

Por Raúl López Parra

YAKARTA, Indonesia.- Mientras que en la Ciudad de México protestan por el incremento al costo del boleto del metro, al otro lado del mundo, en Yakarta, la capital de Indonesia, sueñan con tener un sistema de transporte público que desahogue los graves problemas de tránsito, causantes de que una distancia corta se recorra lo mismo en 10 minutos que en una hora, según la densidad vehicular. Ni el Transjakarta, la versión indonesia del Metrobús, ha logrado aligerar la congestión de las vialidades.

En Yakarta, la megametrópoli más grande del sudeste asiático, que alcanza las 12 millones de personas en los días laborales, sumando la población flotante de los suburbios, el metro es una promesa que se hizo hace más de 20 años. Apenas, a mediados de este año que termina, comenzaron los trabajos para su construcción, cuya primera fase finalizará en 2016, pero estará en pleno funcionamiento hasta 2020. También se edificará un monorriel, del que sólo se instalaron los pilares en 2005, pero nunca se edificó debido a la burocracia.

Estas son algunas de las acciones del gobierno local para enmendar lo que no se hizo en años. El reto es reinventar la caótica capital de la cuarta nación más poblada del mundo. La responsabilidad recae en el alcalde Joko Widodo, al que se le conoce como “Jokowi”. Es el político más popular del país y favorito para ganar las elecciones presidenciales que se disputarán en 2014.

Según los sondeos, si hoy fueran las votaciones él arrasaría 3 a 1 frente a su más cercano competidor. Pero Jokowi se ha descartado como candidato y ha dicho una y otra vez que lo dejen trabajar, que sus preocupaciones sólo están en Yakarta.

Apenas lleva un año gobernando pero su fama lo acompaña desde que fue alcalde de otra ciudad, Surakarta, a la que transformó de ser un territorio inseguro, dominado por el crimen, a un centro para la cultura y las artes que ha comenzado a atraer al turismo internacional.

El alcalde de Yakarta, Jokowi, es el político más popular de Indonesia/ Imagen de su campaña para alcalde.

Jokowi aún no terminaba su gestión cuando su partido lo nominó para contender por Yakarta. Su paso por la ciudad de Surakarta lo llevó a ocupar el tercer lugar en el ranking de los mejores alcaldes del mundo, en su edición 2012, por detrás de sus homólogos de Bilbao, España y de Perth, Australia. El mexicano Alfonso Sánchez, alcalde de Matamoros, quedó en décimo lugar.

En 2010 el título del Mejor Alcalde del Mundo fue para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. En 2004, Andrés Manuel López Obrador, quien ocupó el mismo cargo de 2000 a 2005, quedó en segundo lugar. Si algo tienen en común estos personajes es que han estado al frente de megametrópolis cuyo simple hecho de mantener su funcionamiento ya es una proeza.

El alcalde Jokowi, quien antes de convertirse en político era un hombre de negocios en el sector mueblero, hoy ya es visto como un líder global. Al menos por la revista Foreign Policy que lo ubicó en el ranking 39 de los “Pensadores Globales del 2013”, donde el contratista Edward Snowden ocupa el primer lugar y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, aparece en el lugar 17.

Si Jokowi logra resolver los problemas de tráfico de Yakarta seguro ganaría el galardón del mejor alcalde del mundo. Es inevitable para el visitante extranjero no asombrarse por la cantidad de autos y motocicletas agrupados, como enjambres, que avanzan lentamente, cuando avanzan. La movilidad de los vehículos se deteriora año con año. En 2008 la velocidad promedio era de 20 k/h mientras que en 2012 se redujo a 16, y si la situación no mejora, los expertos prevén que para 2014 colapsará.

La ciudad ha extralimitado sus capacidades. El crecimiento del parque vehicular rebasa al de las vías de tránsito. Cada año se incorporan un millón de vehículos, de los cuales más de 60% son motocicletas y el resto se divide entre autos particulares, autobuses y minivan, pero el área de rodamiento de la ciudad es de sólo el 6% del territorio.

Del total de vehículos que circulan, sólo el 2% pertenece al transporte público que es percibido como inseguro e ineficiente. Por ello, los incentivos de las personas están dados para usar el transporte privado. Incluso quienes tienen menos recursos se endeudan para comprar una motocicleta. Aún así, un 30% de los yakartenses viaja en transporte público.

El tráfico es una escena que ocurre en todos los rincones de la ciudad. La Autopista del Sur, el cuento de Julio Cortazar donde los personajes desarrollan sus historias atrapados en un embotellamiento, cobra vida en Yakarta, pero la realidad supera a la fantasía.

Aquí no hay lugar para peatones. Las banquetas son un lujo ante la falta de espacios. En una ciudad donde tampoco hay muchas áreas verdes, los espacios recreativos de los yakartenses son los centros comerciales. Algunos son gigantes y sirven como las zonas de caminata. Además ofrecen aire acondicionado, lo que permite a los habitantes guarecerse del calor húmedo que prevalece todo el año.

Los malls de Yakarta suman 130 y se siguen construyendo más. El alcalde ha tenido que prorrogar que se sigan desarrollando estos emporios del capitalismo. Están a la altura de los más lujosos de Tokio, Beijing y Hong Kong. No es raro ver en el distrito del Triangulo Dorado, la zona más exclusiva comercial y de negocios, como el Polanco mexicano, lamborghinis y ferraris. Autos con velocidades de hasta 300 km/h pero que en Yakarta raras veces alcanzarán los 100 km/h. A los dueños no les importa correrlos, sino exhibirlos estacionados, como la prueba de su opulencia.

En la zona donde se encuentran los centros comerciales más exclusivos es común ver autos de super lujo.

Los indonesios ricos han optado por comprar sus casas cerca de sus oficinas. Es el caso de Amanda, una joven acaudalada que vive cerca de un centro comercial. Se traslada en su camioneta conducida por su chofer. Cuando le pregunto cómo le hace para vivir con el tráfico, resignada responde: “tenemos que acostumbrarnos”. Ella no piensa cambiar de residencia. No le hace falta porque viaja al extranjero una vez al año. Esta vez irá a París. Además suele ir de compras a Singapur. El país vecino y miembro del club de las naciones desarrolladas, que esta a una hora y media en avión, es otro destino de shopping para la clase media y sobre todo para los descendientes chinos, uno de los grupos étnicos más prósperos de Indonesia.

Según el último censo, los indonesios de ascendencia china, de la etnia Han, suman apenas el 1.20% de la población, pero esta minoría posee las mayores fortunas del país. En mayo de 1998 fueron víctimas de un movimiento antichino que los culpó por la crisis económica que azotó el país y causó escasez de alimentos y desempleo masivo. La crisis derivó en la caída del entonces presidente Suharto y su “Nuevo Orden”, nombre con el que se identificó a su régimen que duró 31 años (1966-1998).

En el fatídico mayo, durante dos días de ataques contra los indonesios de ascendencia china fueron asesinadas mil personas y violadas cerca de 100 mujeres. Es un pasaje oscuro y traumático de Indonesia que todos recuerdan para pocos quieren hablar. La discriminación y el sentimiento antichino tiene varios capítulos en la historia de este país.

Cuando Mao y los comunistas fundaron la República Popular China, a los indonesios descendientes chinos se les acusó de mantener nexos con Beijing. No se les reconoció una plena nacionalidad indonesia, generándoles una crisis de identidad. No eran ciudadanos chinos pero tampoco el régimen los veía como nacionales. Se aprobaron leyes discriminatorias que prohibían la enseñanza del mandarín y les obligaban a usar nombres indonesios.

Tras la caída Suharto y la instauración de la democracia, las leyes discriminatorias han sido derogadas y se han reconocido los plenos derechos de los descendientes chinos como cualquier ciudadano indonesio. No obstante, las heridas del pasado permanecen entre la minoría china. Los que tienen una mejor posición económica compran propiedades en el extranjero, particularmente en Singapur, por si las sombras del pasado aparecen de nuevo.

Pero ahora corren otros tiempos. Indonesia se mira como una tierra de oportunidades para todos los que sepan aprovecharlas y para ello hay que estar preparados. El aprendizaje del mandarín es una prioridad. Y abundan las escuelas que ofrecen cursos del idioma. No puede ser para menos, China es el segundo socio comercial de Indonesia. En estos tiempos ¿quién no quiere ser socio de China?

México también tiene a China como su segundo socio comercial y ahora busca acercarse más a Indonesia, como una forma de diversificar sus relaciones comerciales. Indonesia “es un gigante dormido”, nos dice la embajadora mexicana, Melba Pría, quien nos abre las puertas de su oficina para hablarnos de las relaciones diplomáticas y decirnos por qué debemos mirar más hacia el sudeste asiático.

Periodismo, cuentos, datos, reporteo digital…

Biblioteca

Por: Jorge Tirzo

International

Center for Journalists

Introducción al periodismo digital

Ya no es una opción. El periodismo digital es una realidad que involucra conocimientos de producción multimedia, manejo de redes sociales, creación de medios y por supuesto principios básicos del periodismo.

Guía de periodismo en la era digital es un manual práctico para estudiantes de periodismo e informadores que comienzan en la reportería digital. A través de ejemplos, tutoriales, ejercicios y enlaces a recursos relacionados, se explican tanto los aspectos teóricos como prácticos de esta forma de hacer periodismo.

International Center for Journalists, Guía de periodismo en la era digital, ICFJ, Estados Unidos, 2013, 30 p.p. Disponible para descarga electronica en: http://www.icfj.org/sites/default/files/icfj_guia_de_periodismo_FINAL.pdf

Alberto

Salcedo Ramos

Cuentos periodísticos

Alberto Salcedo Ramos es uno de los cronistas más importantes de América Latina. Recientemente fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset 2013 en periodismo por su trabajo como narrador de no-ficción. Su obra es indudablemente literatura de la realidad. Uno de los principales exponentes del nuevo periodismo en español.

Echar el cuento es un breve ebook publicado por eCícero con una profunda conversación con el cronista colombiano. Entrevistado por el español Fernando García Mongay, Salcedo Ramos habla de las convicciones y los retos de su oficio. Inspirador para quien gusta del periodismo narrativo.

Salcedo Ramos, Alberto, Echar el cuento, eCícero, España, 2013. Disponible como descarga gratuita en: http://www.ecicero.es/products/alberto-salcedo-ramos-echar-el-cuento/

Pablo Mancini

Nelson Fernández

Seguridad en el reporteo digital

No sólo ha cambiado la forma de hacer periodismo, sino también la de coartar la libertad de expresión. Actualmente las corporaciones y los gobiernos tienen programas computacionales que capturan millones de paquetes de información. Cuando necesitan un dato sobre alguien, solamente lo buscan en sus archivos.

Cryptoperiodismo: Manual ilustrado para periodistas de Pablo Mancini y Nelson Fernández es justamente una publicación didáctica para ejercer el periodismo de forma segura. Cómo encriptar la información, asegurar la transferencia de datos y evadir a los intrusos en la red, son algunos de los temas abordados de una manera gráfica. Un tutorial imprescindible para cualquier periodista, sobre todo para los que cubren temas sensibles.

Mancini, Pablo y Fernández Nelson, Cryptoperiodismo: Manual ilustrado para periodistas, Autoedición, Argentina, 2013. Puede leerse en línea o descargarse en formato ebook de: http://cryptoperiodismo.org

Jonathan Gray

Liliana Chambers

Informar con datos

No pocos periodistas afirman públicamente no ser muy buenos con los números. Sin embargo, el buen periodismo cada vez requiere más del procesamiento responsable de las estadísticas, los infográficos y el análisis de tendencias. El periodismo de datos cada vez toma más vigencia no sólo para los fenómenos económicos, sino también para encontrar historias sociales.

El Manual de Periodismo de Datos es un libro elaborado de forma colaborativa en la web con apoyo de los lectores, los redactores y los editores de diarios de todo el mundo. Entre otros, colaboraron la Australian Broadcasting Corporation, BBC,The New York Times, Washington Post, entre otros. La edición en español corre a cargo del diario La Nación de Argentina. Imprescindible para los redactores que quieran incursionar en este tipo de periodismo.

Gray, Jonathan; Bounegru, Liliana y Chambers, Lucy (Editores), Manual de periodismo de datos, La Nación, Argentina, 2013. Puede consultarse en línea desde: http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/

Libertad de Expresión en México

Veinticinco años, 25 reflexiones…

Por: Perla Gómez Gallardo

En el marco de la conmemoración de los primero 25 años de la Revista Mexicana de Comunicación, cabe hacer diversas reflexiones en torno a lo que implica la Libertad de Expresión en nuestro país. Sin un orden de prelación, va el siguiente mosaico.

1. Sobre la regulación y las medidas preventivas: El anacronismo legislativo permite –en la concurrencia de competencias– que se genere una torre de babel, en donde cuando se quiere proteger el ejercicio responsable de la libertad de expresión no hay autoridades, competencia ni presupuesto. En cambio, cuando se busca agredir institucionalmente a un medio o un periodista está la vía penal, la civil y la administrativa. A ello se suman los factores de violencia y corrupción, los cuales quedan en la impunidad para constituirse como el peor agravio a quienes las sufren. En el estado de alerta que vive el periodismo –del que ha dado cuenta el pionero Recuento de Daños a las libertades de expresión e información a través de la Revista Mexicana de Comunicación y diversos organismos civiles–, debemos fomentar la prevención y no sólo el castigo. A nadie le sirven flores sobre la tumba cuando lo valioso es poder vivir para cumplir el deber y el ejercicio de informar.

2. Sobre el acoso judicial: La ambigüedad legislativa permite que se usen las denuncias y las demandas como una forma certera de inhibir de manera sutil el ejercicio responsable y, sobre todo, el escrutinio de casos de interés público. Los últimos 12 años se caracterizan por el incremento de estas prácticas que se suman a la negligencia e ignorancia –por no decir corrupción– de un sistema judicial que da muestras claras de esa falta de altura de miras en la materia. Por ejemplo: el caso de La sosa nostra con el periodista Alfredo Rivera Flores que en agosto de 2013 cumple nueve años de estar sujeto a un juicio que a la fecha no termina.

3. Sobre el abuso en su ejercicio: Así como debemos proteger su ejercicio responsable, se debe repudiar y exigir se asuman las consecuencias de la ligereza en el comentario, la calumnia como práctica común y el uso del rumor como fuente válida que afecta la dignidad, el honor, la vida privada y la propia imagen de las personas. En toda sociedad democrática no hay derechos absolutos ni intocables. Sin que se convierta en un acoso, no se debe tolerar el abuso que compromete el ejercicio de esta libertad y la tentación de limitarla con instrumentos legales. La expresión “perro no come perro” no se aplica al periodismo en donde todos saben “quién es quien” y caen por su propio peso (para bien o para mal).

4. Sobre la importancia de la autorregulación: Con la máxima: “donde la ley no te limite, que te limite la ética”, las mejores prácticas que se realizan por su valor dignifican el ejercicio de la libertad de expresión y protegen al gremio. Un código de ética carece de sentido si no se asume su cumplimiento con la congruencia a la que obliga el respeto a una profesión cuyo fin central es servir como intermediario entre la información y la sociedad.

5. Sobre la anacrónica ley de imprenta: Que a la fecha sigue vigente debido a criterios de la Suprema Corte y que permite se apliquen definiciones de 1917 referentes a la moral y las buenas costumbres. El riesgo es latente como base de los juicios de daño moral sin que a la fecha exista la jurisprudencia que permita armonizar la concurrencia de derechos.

6. Sobre la responsabilidad civil: Existen 31 Códigos Civiles (excepto en el Distrito Federal) que siguen privilegiando el lucro como forma de indemnizar el posible daño moral que se genere. El honor y la dignidad no pueden cuantificarse en dinero. El que sufre el daño se ve en la necesidad de asignarle un precio que se usa como una forma de lucro y victimiza al periodista que pudiera ser válidamente responsable. Por otra parte, en los casos de demandas sin sustento se propicia el acoso judicial y los juicios interminables que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión. Todo ello ocurre por la falta de leyes que privilegien el castigo de la pérdida de credibilidad y disminuyan los tiempos procesales que favorezcan la solución de esos litigios.

7. Sobre la responsabilidad administrativa: En tal sentido se consideran aspectos como los controles de legalidad que establece la Secretaria de Gobernación y que a la fecha resultan anacrónicos. Las clausuras, las revisiones de cumplimiento de aspectos de protección civil, el pago de las cuotas de seguridad social, etcétera. El incumplimiento de cualquiera de esos aspectos pueden llevar a la clausura y la quiebra de los medios (sin mencionar la omisión del registro de los derechos de autor y de marca) que devienen en la censura y las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión.

8. Sobre la responsabilidad penal: Con la existencia de más de la mitad del país de leyes locales que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión en donde, con los delitos contra el honor (difamación, calumnia, injuria), se persigue de manera desproporcionada y contraria a principios internacionales. Más preocupantes aún son las tentaciones no sólo de no derogarlos sino de aumentar las penas como forma indirecta de propiciar la censura.

9. Sobre la publicidad oficial: La asignación publicitaria sigue manejándose discrecionalmente como premio o castigo por parte de los gobiernos de todos los niveles. La falta de transparencia y equidad publicitaria continúan generando otra de las peores prácticas del periodismo: vender la pluma al mejor postor, aceptar las dádivas (chayotes) o beneficios que se dan sin regulación a través de leyes de fomento.

10. Sobre las agresiones directas: Que van desde las más graves como el homicidio y la desaparición forzada hasta las lesiones, las cuales en la falta de agotamiento de las líneas de investigación sobre libertad de expresión (qué indagaba, qué iba a publicar y qué intereses estaba afectando el periodista), se diluyen en el delitos que quedan impunes. La impunidad no es menor. El mensaje es claro: mejor no documentar los temas incómodos cuando lo que está de por medio es la integridad o la vida.

11. Sobre las agresiones indirectas: Como el control que hace el gobierno en torno al cumplimiento de las leyes de manera selectiva. El contexto permite identificar ese tipo de ataques a los medios incómodos para los gobiernos, que ahí sí hacen un cumplimiento eficaz de la ley sólo a ellos.

12. Sobre el secreto profesional del periodista: Se trata de una herramienta fundamental en su ejercicio que continúa incipientemente regulado en el país. No sólo hay que proteger al periodista de revelar la fuente, sino además hacerlo extensivo a sus materiales y respaldos. En tal sentido no podemos olvidar que a cada derecho hay una obligación y así como se garantiza el no ser obligado a revelarla, de esa forma también se es responsable si se hace indebidamente.

13. Sobre los periodistas desaparecidos: Que a la fecha siguen sin solución. Se llega a una doble afrenta: en la necesidad de la autocensura como forma de sobrevivencia y la ausencia que lacera a los familiares. Los mensajes de “no están solos” y “sí nos importa” cobran sentido cuando se realizan acciones tendiente a evitar que otros padezcan ese infierno.

14. Sobre los periodistas en el exilio: Que conservan su vida lejos del lugar de la amenaza y viven en un estado de alerta y desolación en un contexto de conveniencia silenciosa. En la medida en que no nos agravie que el castigo para la valentía y congruencia sea la muerte o el exilio, seguiremos padeciendo el país que nos forjamos en la apatía y el silencio.

15. Sobre los familiares de periodistas: Que quedan no sólo en la impunidad y el abandono, sino en la parálisis de trámites y beneficios mínimos a los que debieran acceder y les son negados por no tener un documento idóneo para lograrlo (en el mejor de los casos, el acta de defunción). Todo ello sumado a la afrenta de no tener siquiera una tumba en donde llorar. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, cruenta expresión que describe este fenómeno expansivo en la calidad de vida de cientos de miles de mexicanos.

16. Sobre la reforma en materia telecomunicaciones y radiodifusión: Sigue pendiente la generación de las leyes secundarias de la reforma constitucional. Cuidado con las expresiones ambiguas cuyo sentido puede fomentar restricciones discrecionales por parte de la autoridad.

17. Sobre el derecho a saber: Representa la base esencial que se materializa gracias al ejercicio de la libertad de expresión. La esencia de la información –no hay que olvidarlo– es mejorar la calidad de vida de las personas que acceden a ella.

18. Sobre el periodismo de investigación: Como esencia del periodismo serio que no se queda sólo en el reportaje y permite un escrutinio de la gestión pública. Se enfoca en el seguimiento de los casos, la confrontación de la versión oficial con otras fuentes y la osadía de seguir las pistas que permitan encarecer los costos del abuso y la corrupción.

19. Sobre los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Que en algunos casos dan luz sobre la armonización del ejercicio de derechos y en otros establecen términos como “la media violación de derechos humanos” que desalienta la fijación de criterios encaminados a subsanar deficiencias legislativas. El litigio estratégico es una opción viable para propiciar la fijación de criterios, sin menoscabo de los casos que lamentablemente se acumulan y se diversifican en la creatividad perversa de ataques.

20. Sobre las redes sociales: Ahora son una forma de seguimiento inmediato con la responsabilidad que ello implica. Más que la regulación tentadora de su ejercicio, debemos educar en el valor del uso de las tecnologías partiendo de la ética. En los tiempos recientes se manifiesta una catarsis social en su uso y diversos ejercicios de escrutinio con encarecimiento de costos frente a la corrupción. Hay que darle seguimiento a las tentaciones de regularlo equiparando su uso abusivo con ciber-terrorismo, como delito en los códigos penales. Cuidado con ese tipo de censura.

21. Sobre el uso del Internet: Siendo una vía alterna de difusión informativa, paradójicamente se observa como un “dragón de mil cabezas” que confunde en torno a la veracidad y credibilidad de esa vorágine de información. Hay que tener prudencia en su uso y consulta.

22. Sobre la opinión y la información: Constituyen aspectos que encuentran su límite en el uso de expresiones honestas y la veracidad. Si se vive de la palabra, hay que honrar la palabra. El uso responsable y ético legitima su ejercicio.

Llama la atención la tendencia a castigar el uso de lenguaje discriminatorio como una forma incitación a la violencia o el odio, tema que obliga a un análisis más acucioso y con datos duros.

23. Sobre el ejercicio responsable: Es la mejor forma de dignificar el ejercicio de la libertad de expresión y blindarla de la descalificación frívola y temeraria. Así como la reputación y la buena fama hacen a las personas, la credibilidad, sus fuentes y los datos hace al periodista y al medio: en ambos casos su principal protección es su ejercicio congruente.

24. Sobre los pendientes en la materia: Hay tantos que 25 reflexiones nos quedan cortas y cada una de ellas enfrenta un reto de actualización, socialización, cumplimiento y eficacia no sólo normativa. Cabe mencionar algunos aspectos: la solución y condena en los casos de ataques a la libertad de expresión; la posibilidad de continuar su vida sin la parálisis de trámites para los familiares de periodistas desaparecidos; la importancia de las medidas preventivas; la capacitación y actualización en los temas de alcances y límites de la libertad de expresión; los derechos laborales de los periodistas; la actualización normativa; la socialización de los derechos y obligaciones en el ejercicio de la libertad de expresión. Todos ellos esperamos seguirlos analizando en las páginas de la Revista Mexicana de Comunicación.

25. Sobre la importancia de la Revista Mexicana de Comunicación: A lo largo de 25 años, la RMC ha sabido conservar una línea editorial congruente, sólida, fundada en principios éticos, inspirada en los grandes estándares que fijaron periodistas como Manuel Buendía y Miguel Ángel Granados Chapa y que con un equipo coordinado con un comprometido, profesional y generoso Omar Raúl Martínez no queda más que decir ¡Enhorabuena! Y gracias, por ser un ejemplo vivo del ejercicio responsable de la libertad de expresión con el que nos comprometemos y valoramos.

La Revista Mexicana de Comunicación es muestra ejemplar del ejercicio de la libertad de expresión que se debe fomentar y proteger. Felices primeros 25 años de dar cuenta de la realidad mexicana con el ojo crítico de la comunicación.

¿Sigues sin pensar que todo está conectado?

Tecnología y sociedad

La informatización de la sociedad: 25 años después.

RMC #2

Por: Carmen Gómez Mont

Publicado originalmente en RMC 135

Hace 25 años, cuando estaba por iniciarse la década de los noventa, México vivía un boom económico y político. Estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, acuerdo que representaría para el país el ingreso al selecto grupo de países desarrollados. En la puerta estaba también la privatización de la telefonía y un impulso al avance de las telecomunicaciones en la región latinoamericana. México y Brasil eran los países líderes que contaban con sistemas propios de satélites.

Hace 25 años florecía un lenguaje grandilocuente que colocaba toda su esperanza en las TIC para el avance económico y social, principalmente, de los países del Sur. La globalización daba sus primeros pasos y poco entendíamos las fronteras a las que nos llevaría una sociedad interconectada, previamente anunciada por Simón Nora y Alain Minc en su libro La informatización de la sociedad (1978 ).

El Muro de Berlín y todo un sistema político-económico estaba por derrumbarse (noviembre de 1989) y junto con él los ideales que derivaron del Manifiesto del Partido Comunista redactado por Marx y Engels en 1848. En su lugar, la Ciencia y la Tecnología (Z.Brzezinski) ocuparían un lugar primordial ante una sociedad que repentinamente se vio sin rumbo y sin ideales en los cuales creer.

La fe se colocaba así en los grandes laboratorios de I&D, dictando el nuevo dogma que señalaba que las sociedades más avanzadas serían las que contarían con recursos para la innovación destinada, desde luego, a incrementar el capital. Así nace la llamada sociedad de la información, pronto cooptada por las industrias y empresas más poderosas del mundo, transformando sus sueños e ilusiones en nuevas rutas para el incremento del capital.

Bajo estas normas, queda en el centro del escenario la necesidad de conocer y dominar partes, componentes, lógicas y generación de contenidos derivados de la industria informática. Una educación por siglos no alterada, se tornó uno de los reductos más importantes para formar cuadros capaces de responder a las leyes de la industria de la información, hoy en pleno florecimiento, pero no para dar respuesta a las reales demandas de información y comunicación de la sociedad. En esos años nos preguntábamos sin cesar si las TIC serían un nuevo caballo de Troya para la educación. Hoy no hemos encontrado aún la respuesta.

Ante las agudas demandas de esta nueva industria, la educación se cimbró y se dio cuenta de que, a pesar del uso de la tiza y del pizarrón, se estaba configurando un mundo cambiante en todos los órdenes: medio ambiente, economía, política, sociedad y cultura, entre muchos factores más. La globalización tomaba fuerza por un lado y el avance de las democracias en el mundo impulsaba la posibilidad de establecer un diálogo horizontal entre ciudadanos. No más audiencias en tal sentido, todos devenimos productores, siguiendo a Omar Rincón.

A partir de ese momento se hicieron varias constataciones: a pesar de que la educación comenzaba a sacudirse siglos de inmovilidad, iba mucho más lenta que los vertiginosos cambios que se venían perfilando desde el último tercio del siglo XX, es decir: millones de ciudadanos capaces de generar contenidos innovadores que impulsarían principios de información y comunicación fuera de los cauces institucionales. El aprendizaje invisible (como lo refieren Cristóbal Cobo y Moravec en 2011) se tornaba así una de las claves para una educación con mayor capacidad de respuesta a las demandas del siglo XXI. A pesar de la sociedad de la información, la educación dejó de ubicarse intramuros, para desplazarse en mil direcciones en marcos extramuros, en la vida cotidiana de los sujetos.

Ante esta irrupción de necesidades por informarse, conocer y comunicarse, derivaron principios de cooperación y de organización por comunidades de aprendizaje. Fue en esta vertiente −como plantea Castells− donde ingresó la sociedad red constituyéndose los principales fundamentos para hablar de sociedades del conocimiento.

Tal hecho, más allá de las TIC, implicaba elementos que es importante considerar. El campo de los expertos y de los profesionales abría nuevas fronteras para que participaran en la generación de informaciones miles, millones de amateurs que generaban con igual profesionalismo, pasión y compromiso informaciones de gran valor porque se desprendían de su vida cotidiana, de ser testigos y vivenciar lo que venían contando en sus sitios Web, Blogs, Facebook y Twitter. Ante una crisis de credibilidad en los grandes medios, esa práctica renovó a comunidades enteras urgidas de contar con información fidedigna. Es así como se vio nacer a un sujeto comunicacional capaz de hacer caer gobiernos (países árabes).

Patrice Flichy (Le sacre d´ama-teur, 2010) señala que no se trata de que los ciudadanos digitales desplacen a los expertos. Éstos están anunciando un nuevo he-cho: un nuevo diálogo que se establece a partir experiencias y visiones bien particulares, que se realiza en marcos de vida cotidiana, que es capaz de crear imaginarios, nuevos usos e innovaciones que van a devenir el eje de las sociedades del conocimiento.

Estos nuevos actores se desplazan –señala Flichy– fundamentalmente en tres áreas de manera altruista: el arte, el espacio público y el conocimiento. Un factor primordial, en este sentido, se vincula con propuestas innovadoras que se muestran, comparten y mejoran en las redes. La innovación deviene así colectiva: se trata de un conocimiento en constante evolución que es obra de un grupo de expertos. Entre los mejores ejemplos están Wikipedia, el Wi-Fi y el Software libre.

Ante la velocidad con que se llevan a cabo estas mutaciones, la educación formal no sabe cómo responder pues aún no hay cabida para ellos en los clásicos planes de estudio, en la organización escolar y universitaria por semestres, en las modalidades de evaluación (aprobado-reprobado) y tantos factores más que la educación está tratando de entender cómo integrar, para resolver.

De esa suerte se crea una crisis generacional, no tanto entre quienes pueden manejar con cierta facilidad las TIC y quienes no, sino entre quienes han ingresado a los núcleos comunitarios de aprendizaje de manera natural y por propia convicción y quienes aún permanecen en una visión personal e individualizada de la educación. Esta división no tiene que ver ni con edades, ni con generaciones, ni con nativos digitales. Es transversal. Se trata de procesos de integración social ante los cuales todos estamos en juego.

Se trata de sistemas de reconocimiento y de integración donde la lógica de las redes a través de las TIC forman una primera encrucijada. La sociedad ha dejado de ser una para transformarse en núcleos de sociedades diversas, complejas, frágiles e integradas en un espacio de relaciones que van de lo local a lo global, sin importar país ni cultura. Ante una miríada de configuraciones sociales, ser parte de este nuevo conglomerado de sociedades, crear una identidad propia y permanecer conectado, se han tornado un valor supremo que la educación como sistema debe lograr comprender e integrar dentro de sus lógicas de aprendizaje. En estos espacios, la capacidad de respuesta se da y debe darse en tiempo real. Sin embargo, la capacitación docente y el rediseño de planes de estudio pueden tomar lustros.

En este mundo de tribus, las interconexiones permiten pasar de unas a otras. Hay una inmensa apertura social que todo mundo quiere aprovechar. Cada quien, libremente, puede elegir el grupo al que quiere pertenecer. Es así como la integración (social) pasa por la posibilidad de estar conectado a través de la creación de una identidad que toma forma, en gran parte, en las redes sociales. De ahí derivan las posibilidades de ejercitarse laboralmente, de ser reconocido y contratado desde un sistema económico fragilizado e igualmente en mutación.

Cuando estas tesis tratan de aplicarse a los sistemas educativos, aún brincan en mil pedazos. Desde esa perspectiva se puede hablar de la enorme distancia que aún existe en las instituciones y la metamorfosis social que se vive en pleno siglo XXI.

Por tal razón, más que enumerar una serie de innovaciones tecnológicas que se introducen al aula, ha sido importante reparar en esta columna las verdaderas dimensiones sobre las cuales debe pasar el proceso de apropiación de las TIC en sociedades en constante cambio. La educación es, en este sentido, sólo una de sus vertientes. Queda irremediablemente unida a todos los ámbitos de la vida y por esta misma razón se torna casi imposible contemplarla como una realidad aparte.

Una revisión al debate.

Siete investigadores de la comunicación en el primer número de RMC.

La Revista Mexicana de Comunicación (RMC) ha tenido un papel importante en el desarrollo del campo, siendo un vehículo de difusión, divulgación y popularización de muchos de los productos de la indagación académica. Poco a poco han surgido y se han consolidado unas pocas revistas científicas del campo, pero la RMC ha permanecido como un intermediario de gran valía entre los investigadores y diversos públicos, especializados y no especializados, tal como prometía el Editorial del primer número. Desde 1988 a la fecha han ocurrido muchos, grandes y pequeños, desarrollos que han propiciado que la investigación mexicana de la comunicación haya aportado elementos de conocimiento e información para comprender y eventualmente incidir en los acontecimientos mediáticos. Y la RMC ha sido un vehículo de diseminación informativa y debate de los sucesos y las ideas de

la mayor importancia.

Por: Enrique E. Sánchez Ruiz

Cuando comenzó la Revista Mexicana de Comunicación, el mundo estaba atravesando por una serie de transformaciones importantes, de las cuales México no se podía escapar. Hubo una crisis económica que a nuestro país le pegó muy fuerte, desde 1982. A los ochenta se les llamó incluso la década perdida. Durante ese decenio, con la llegada al poder de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, y más en general el acceso al poder de una nueva derecha, advino a la hegemonía global el llamado neoliberalismo: nueva religión secular que reinaría por varias décadas en el mundo. Paradójicamente, ante esa década de crisis del capitalismo, terminamos pidiendo más capitalismo. Éste, continuó sufriendo crisis mayor o menormente agudas y profundas, hasta la actualidad.

En septiembre de 1988 apareció el primer número de Revista Mexicana de Comunicación y al año siguiente se cayó el Muro de Berlín. Desde luego que no asumo ningún tipo de causalidad, pero este hecho influyó en las formas de escritura en todo el mundo: en términos simbólicos este hecho histórico significó para muchos el fracaso del comunismo y de su base teórica, el Marxismo (desde luego, en su versión dogmática, oficial, estatalista) y, complementariamente, el triunfo del capitalismo y su credo: el neoliberalismo. Significó para Francis Fukuyama y seguidores coyunturales el fin de la historia, ante el predominio final del sistema capitalista en lo económico y de la democracia liberal en lo político.

Durante los decenios anteriores, los sesenta y en especial los setenta, en el mundo el pensamiento crítico, con algún grado de influencia marxista, tenía no sólo una relativa aceptación, sino una gran influencia, particularmente en las ciencias sociales practicadas en el ámbito de las universidades públicas. Se dice –y con razón– que las ciencias sociales tendieron a ser bastante sobreideologizadas. Pero sí tendría yo que hacer una diferencia entre versiones dogmáticas de las teorías sociales críticas, mismas que solamente debía uno citar y con eso evitarse el tener que realizar investigación empírica, y otras que, sin dejar atrás completamente el aspecto de crítica social (y crítica epistemológica, teórica, metodológica), más que partir de convicciones, partían de preguntas. Una vez que se cayó el Muro de Berlín, ocurrió el Consenso de Washington y se terminó la historia: ocurrió una sobreideologización de signo contrario, hacia la derecha, en el mundo.

La Revista Mexicana de Comunicación tuvo, como muchos otros órganos de divulgación cultural, ciertas presiones ideológicas en términos de los nuevos sentidos de la escritura crítica. Afortunadamente, en líneas generales nunca operó la espiral del silencio sobre la RMC y se ejerció el análisis crítico con la mayor libertad. Si bien el objetivo principal de la revista fue “abrir un espacio periódico en donde la reflexión, el análisis y la discusión contribuyan a esclarecer el papel que los medios masivos juegan en el conjunto de la sociedad mexicana”, como afirmaba el Editorial del primer número, también desde el principio se abrió un espacio para la reflexión “metacomunicacional”, es decir: aquella sobre la propia investigación sobre los medios.

El primero de julio de 1988, la Fundación Manuel Buendía invitó a un grupo de jóvenes investigadores de la comunicación a sostener una conversación sobre las condiciones en que se ejercía tal labor a fines de los ochenta: qué temas se favorecían, qué enfoques teóricos y metodológicos, qué estilos y formas de hacer en lo individual y en lo colectivo; qué avances, retrocesos, barreras, etcétera, caracterizaban a la investigación mexicana. Asistieron Javier Esteinou, director del Taller de Investigación de la Comunicación (Ticom) de la UAM Xochimilco; Rubén Jara, en ese entonces director del Instituto de Investigación de la Comunicación A.C. (me parece que al momento recién separado de Televisa); Fátima Fernández Christlieb, Investigadora del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Estudios Políticos y Sociales de la UNAM; Antonio Paoli, Investigador de la UAM Xoxhimilco; Guillermina Baena Paz, titular de la Coordinación de Ciencias de la Comunicación de la FCPyS de la UNAM; Raúl Trejo Delarbre, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y quien esto escribe, que en ese momento era presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, además de investigador del Centro de Estudios de la Investigación y la Comunicación (CEIC) de la Universidad de Guadalajara. Quien coordinó la mesa redonda fue José Luis Gutiérrez Espíndola, quien fungía como subdirector editorial de la naciente Revista Mexicana de Comunicación. Fue un intercambio espléndido. En realidad, en la medida en que hubo más bien una gran complementariedad en las opiniones vertidas, más que un debate, fue una placentera conversación de amigos, sobre un tema de interés común para todos/as.

Enfoque emergente

El primer tema sobre la mesa fue el asunto de la sobreideologización de la investigación. Pareció haber consenso en que ésta efectivamente estaba disminuyendo en los claustros académicos, es decir: se hablaba de la sobreideologización de izquierda. Pero varios de los que ahí estábamos opinamos que algún grado de ideología era inevitable, “en el sentido de que todos nosotros tenemos percepciones del mundo, posiciones políticas más o menos compartidas que en alguna forma permean nuestro trabajo de investigación”, como afirmé en mi primera participación. Sin embargo, los asistentes al debate no habíamos notado todavía que estaba surgiendo una nueva sobreideologización en el emergente predominio del discurso neoliberal como nuevo espíritu de los tiempos, o especie de clima de opinión reinante, que lo ha sido durante los últimos decenios. Se mencionó el enfoque emergente de las mediaciones sobre el cual algunos asistentes manifestamos nuestro temor, casi convicción, de que estaba por constituirse en una nueva moda. Sin embargo, también se señalaron las posibilidades de que, quitando los aspectos de superficialidad de cualquier simple moda, hubiera nuevas aportaciones y enriquecimientos en la comprensión de la operación de los medios (a pesar de que uno de los planteamientos más elaborados, el de Jesús Martín Barbero, llamaba a desplazar las preguntas, “de los medios a las mediaciones”). Efectivamente, el mediacionismo, acompañado por el enfoque de estudios culturales, lideraron una moda intelectual latinoamericana durante los noventa y la primera década del nuevo milenio, haciendo aportaciones importantes, pero también produciendo algunos efectos no muy positivos. Aunque tal enfoque favoreció una visión relativamente más compleja de los procesos de flujos y recepción de los mensajes mediáticos hacia los receptores, en la medida en que diluyó las posibles consecuencias sociales de los mensajes de los medios, entre tantas mediaciones, apropiaciones, actividad, negociaciones, resemantizaciones, etcétera. El que los procesos de influencia social fueran muy complejos y que no era muy fácil determinar los efectos sobre las audiencias, se convirtió en un lugar común que tuvo incluso consecuencias políticas. Por ejemplo, cuando se recurrió a la Suprema Corte de Justicia para la determinación de un probable delito electoral por parte de Vicente Fox y de un grupo empresarial, por el uso intensivo de mensajes mediáticos a favor del candidato del PAN en 2006, Felipe Calderón Hinojosa, la conclusión de la Corte fue una paráfrasis del lugar común que recitaban muchos académicos de la comunicación, sin el recurso directo a la investigación empírica, con diseños complejos. Vicente Fox era inocente y los medios seguían siendo “hermanitas de la caridad”, porque no se podía determinar la influencia mediática con tantas mediaciones.

Recuerdo que en aquella reunión comenté a mis colegas un hallazgo de investigación al que recientemente habíamos llegado Raúl Fuentes y yo, habiendo realizado un análisis histórico estructural de la investigación de campo sobre comunicación: que estábamos en una situación de triple marginalidad. La investigación científica, marginal con respecto a las prioridades del desarrollo; las ciencias sociales en un segundo grado de marginalidad, al no considerárseles capaces de producir tecnología (estoy sobresimplificando aquí); y los estudios sobre comunicación, marginales de los apoyos y el estatus académico, político y social. Un indicador, aunque no el único, era por ejemplo el de los apoyos a proyectos de investigación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Hace un año, mi colega Raúl Fuentes realizó una actualización de ese estudio y encontró una reducción relativa de la marginalidad de nuestro campo a partir de diversos indicadores de participación. Un aspecto que ha mejorado nuestro estatus entre las ciencias sociales, es que quienes las practican han caído en la cuenta de que los medios (tanto los tradicionales como las nuevas modalidades tecnológicas), son parte fundamental de los procesos políticos, sociales, culturales y económicos.

Hoy en día ya no se puede pensar la política sin el recurso y la participación de los medios, que son no solamente arenas, sino también actores, de donde se les denomina con la expresión de moda de poderes fácticos. Muy pronto quizás los colegas de otros campos de lo social, también nos convencerán de que los medios si producen efectos (ya sea de corto, o de mediano o de largo plazo, y desde luego entre múltiples factores intervinientes) en sus audiencias.

Otro tema que se trató en la reunión fue el de la incidencia social y política (académica, incluso) de la investigación. Se mencionó la poca interacción de los investigadores y sus productos (informes, artículos, libros) con quienes toman decisiones, tanto en el sector privado como en el sector público, quizás otro nivel o aspecto de nuestra múltiple marginalidad. Con diferentes niveles de exigencia, pero hubo consenso en que hasta el momento, salvo el caso de la investigación aplicada, realizada por empresas para empresas o dependencias con fines específicos e inmediatos, había muy poco contacto entre lo que indagaban los investigadores y los grandes –y pequeños– problemas nacionales (o, en su caso, los regionales).

En líneas generales, se aceptó que hay diferentes tipos de investigación, las cuales por cierto no son mutuamente excluyentes, que significan a su vez diferentes niveles de aplicación y vinculación: Un tipo de investigación, que yo seguiría sosteniendo que es fundamental, es aquella que busca simplemente reducir ignorancia e incertidumbre. La historia de la prensa –que yo creo no ha sido agotada por la investigación existente– puede ser que no tenga una aplicación inmediata, pero nos dota de memoria histórica. Reduce nuestra ignorancia. Otro tipo de investigación puede realizarse, por ejemplo, con fines de capacitación; habría muchos temas de investigación de gran utilidad en el proceso de educación de los periodistas, incluyendo, por cierto, la de la historia de la prensa donde ellos ejercen o ejercerán. Pero también hay investigaciones de diferente envergadura y profundidad que pueden buscar explícitamente, por ejemplo, ser insumos para los procesos de toma de decisiones y establecimiento e instrumentación de políticas públicas. Otras investigaciones buscan transformar la realidad no desde el Estado, sino desde otros campos sociales como la propia sociedad civil. Este tema se liga a la vez con otro que se trató en la reunión: el de si es posible o deseable que la investigación se planee y se pacte desde alguna cúpula que a su vez dictamine su legitimidad.

A partir de las organizaciones del campo, como AMIC, Coneicc o la Amedi, se han hecho esfuerzos valiosos en todos estos años por concertar esfuerzos en algunos temas y áreas, pero ya sabemos que no puede dictaminarse y decidirse cupularmente lo que debe indagarse. En los encuentros periódicos y coyunturales de estas y otras entidades se suelen discutir algunos de los grandes temas nacionales, que a veces se tornan en modas y, ni modo, también a veces se cae en los excesos (temas y orientaciones excesivamente analizados, mientras que otros son olvidados o guardados en el cajón de las antigüedades).

Espíritu crítico

Los organismos gubernamentales también, con alguna frecuencia, pueden intervenir en dirigir la atención hacia algunos temas y aspectos a dilucidar. Pero creo que no debe caerse en mecanismos de control autoritario de la investigación científica.

En fin. Desde los tiempos pioneros, que posiblemente estaban ya terminando cuando la RMC nació, y comenzaban tiempos de mayor producción y vinculación (cuya evaluación variará, dependiendo del grado de exigencia: no hay parámetros absolutos para estas cosas), yo creo que hemos avanzado mucho. Hemos ido recuperando el espíritu crítico de los años sesenta y setenta, sin caer –creo yo– nuevamente en el vacío de los dogmatismos y los autoritarismos.

A pesar del predominio del credo neoliberal y de las políticas que pretendían entregar todo, incluyendo la educación pública y la investigación científica a las manos invisibles del mercado, ha sido posible que la investigación haya podido ser realizada, la mayor parte del tiempo gracias a esfuerzos y sacrificios personales de los sujetos, pero cada vez más en virtud de apoyos y subsidios gubernamentales y universitarios. Porque a las universidades públicas y privadas (por lo menos en algunos casos, como el del TEC de Monterrey en algunos de sus campus) les interesa mantener algunos indicadores altos, por ejemplo aquellos de número o proporción de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), o en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en el caso de las públicas, les ha interesado mejorar relativamente las condiciones para la investigación. La proporción de profesores con maestrías y doctorados se ha elevado bastante desde 1989 y nuestra presencia por ejemplo en el SNI ya es más significativa. Entonces, hemos remontado relativamente nuestra marginalidad múltiple, aunque haya todavía mucho por hacer. Otro aspecto que se señaló en aquella ocasión fue el alto centralismo de nuestra investigación, mismo que también se ha podido ir remontando a través del tiempo.

La Revista Mexicana de Comunicación ha tenido un papel importante en el desarrollo del campo, siendo un vehículo de difusión, divulgación y popularización de muchos de los productos de la indagación académica. Poco a poco han surgido y se han consolidado unas pocas revistas científicas del campo, pero la RMC ha permanecido como un intermediario de gran valía entre los investigadores y diversos públicos, especializados y no especializados, tal como prometía el Editorial del primer número. Algunos investigadores mantuvimos la costumbre de escribir un informe parcial de indagación (artículo) más pormenorizado y de mayor extensión, publicable en una revista académica para la difusión y discusión de orden más especializado, junto con una versión un tanto más corta, para su publicación en RMC. Con alguna frecuencia, ha resultado que la versión de RMC era mayormente citada, según testimonios de algunos colegas. Desde la publicación de aquel debate a la fecha, han ocurrido muchos, grandes y pequeños, desarrollos que han propiciado que la investigación mexicana de la comunicación haya aportado elementos de conocimiento e información para comprender y eventualmente incidir en los acontecimientos mediáticos. Y la Revista Mexicana de Comunicación ha sido un vehículo de diseminación informativa y debate de los sucesos y las ideas de la mayor importancia. Por todo ello, ¡Feliz Aniversario!

Cinco lustros de tomar el pulso

Ha sido una revista a la altura de los desafíos y tiempo en que le ha tocado desarrollarse, pues ha sabido incardinarse en la construcción de la ciudad del conocimiento y ha promovido el intercambio entre distintos actores sociales al tender puentes de información e ilustrar o difundir los debates que tienen lugar en las instituciones de educación superior, como agentes de cambio, y en los foros públicos a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Por: José Luis Esquivel

Los que nacimos con el terrorífico bombazo en Hiroshima estamos marcados por una serie de acontecimientos espectaculares de todos los tonos, como el nacimiento de la ONU y la llamada guerra fría, que desembocó en el triunfo del capitalismo, con el derrumbe simbólico del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), además del resurgimiento de Gran Bretaña merced a la gestión política y económica de la primera y única mujer que ha llegado en ese país a ser Primera Ministra, de 1979 a 1990: Margaret Tatcher, conocida como La Dama de Hierro.

Pero en el ámbito tecnológico no han terminado las sorpresas para nosotros, que hemos sido testigos del dominio de la televisión como medio masivo con su consecuente desarrollo en muchos órdenes, desde que se cubrió de gloria con la llegada del hombre a la luna en julio de 1969 y luego la transmisión a todo color de infinidad de sucesos, especialmente los deportivos, pero que hoy está pasando a segundo término entre las nuevas generaciones por la explosión del mundo digital a fines del siglo pasado, al popularizarse internet y las redes sociales.

A nosotros nos sorprendieron las profecías de Isaac Asimov (1920-1992) a través de sus relatos de ficción que nos hablaban de los cambios por venir en el mundo periodístico, así como la predicción de Alvin Tofller en La Tercera Ola, en 1979, acerca de la desmasificación de los medios. Y todavía llevamos tatuados algunos axiomas del canadiense-norteamericano Marshall McLuhan (1911-1980) como La aldea global y El medio es el mensaje.

A partir de tantos impulsos como estos, que le llegaron de todas partes a nuestra sociedad, ésta se abrió a la modernidad de la carrera universitaria de Ciencias de la Comunicación, que en la década de los setenta empezó a cobijar a cientos y luego a miles de alumnos que enfocaron sus intereses a llegar a los medios masivos o a las instituciones públicas y privadas con una buena formación en periodismo, relaciones públicas o comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia, fotografía y diseño gráfico.

La nueva licenciatura se puso de moda y empezaron las teorías a sacudir cerebros y a agitar conciencias, pero también las técnicas exigieron el esfuerzo de una práctica constante, a la vez que la necesidad de materiales disparó iniciativas de importación de publicaciones y libros de autores norteamericanos traducidos del inglés al español y que nos llegaban desde Madrid, donde también empezaron a editar sus textos los profesores y académicos que inauguraron la misma carrera en la década de 1970.

El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) se instituyó en 1976 y vino a ser el faro en el puerto que los navegantes de esta disciplina requerían para sentir mayor seguridad en su aventura en las aulas y en el ejercicio cotidiano.

Pero la crisis económica en México, evidenciada al final del mandato presidencial de Luis Echeverría en 1976 y recrudecida en el período de José López Portillo, hizo que en 1982 el nuevo gobierno recurriera a los tecnócratas como Miguel de la Madrid quien de inmediato debió aplicar una medida dolorosa ordenada desde el exterior por los impulsores del neoliberalismo, y entonces, a través de los famosos pactos, los planes faraónicos de todo lo que era la comunicación en general se fueron por la borda y se cancelaron proyectos o se redujeron presupuestos publicitarios al por mayor.

Así, terminado el ciclo revolucionario de México iniciado en 1910, en ese ambiente dominado aún por el Ogro Filantrópico de Octavio Paz o la Dictadura Perfecta de Mario Vargas Llosa, el dedazo del PRI favoreció a Carlos Salinas de Gortari quien llegó al poder a consolidar el modelo de ocupamiento intelectual, en medio de severos cuestionamientos de legitimidad electoral y con la férrea oposición de los partidos de izquierda aglutinados en un Frente Nacional, ya en vísperas del nacimiento del PRD.

Y justamente ese año de 1988, en medio de las discusiones y diatribas sobre el proceso en las urnas, vio la luz el primer número de la Revista Mexicana de Comunicación con el afán de dar cauce a las miles de inquietudes que ya rebasaban los medios de comunicación tradicionales y saltaban por entre los cristales de los claustros universitarios. La Fundación Manuel Buendía, nacida cuatro años antes, venía planeando este medio tan indispensable para los académicos y público interesado en una cultura tan específica.

La comunicación, con todo y el recelo del medio oficial, alcanzó un estatus de altura merced al espíritu combativo de los diarios y revistas surgidos después del famoso “Golpe contra Excélsior” en julio de 1976, y también por los aires llegados de Europa con los estudios e investigaciones de la teoría crítica que confrontaba a la funciolista de Lazarfeld, Berelson y compañía.

Con un olfato de lo que anticipada la nueva década, la Revista Mexicana de Comunicación preparó sus páginas para la avalancha de temas que provocó el uso popular de internet en la década de los noventa, así como la aparición de los teléfonos celulares que han venido a ser la punta de lanza de una tecnología de punta que revolucionó la comunicación gracias al genio de Bill Gates y de Steve Jobs, entre otros.

Y a pesar de que en diciembre de 1994 y todo el año 1995 una nueva crisis financiera en México hundió las esperanzas de bienestar, los editores de la RMC sacaron a flote las agallas para capear el temporal de reajustes publicitarios y de cierre de proyectos de expansión de agencias de relaciones públicas.

Ha sido una revista a la altura de los desafíos y tiempo en que le ha tocado desarrollarse, pues ha sabido incardinarse en la construcción de la ciudad del conocimiento y ha promovido el intercambio entre distintos actores sociales tendiendo puentes de información e ilustrando o difundiendo los debates que tienen lugar en las instituciones de educación superior, como agentes de cambio, y en los foros públicos a lo largo y ancho de la república mexicana, inclusive haciéndose presente con su página web, como lo reclama la etapa de lectores electrónicos en celulares y tabletas.

En sus páginas, y en su sitio digital, no han faltado, en 25 años, los temas de palpitante actualidad como lo atestigua el desfile de novedades que nos ha tocado pulsar a quienes tenemos casi 70 años y, a pesar de la resistencia al cambio, por la RMC hemos conocido a plenitud a través de la pluma de verdaderos expertos en redes sociales y nos hemos tratado de adaptar al uso de herramientas tan sofisticadas para los que nacimos con el estallido de la bomba atómica en Hiroshima.

Yo especialmente veo a la RMC no sólo como plataforma de difusión especializada en asuntos propios de su naturaleza fundacional, sino también como vínculo de amistad entre quienes amamos nuestra carrera y tenemos como lazo profesional a la comunicación. Para mí ha sido ocasión de trato con auténticos talentos y valores del medio en que me desenvuelvo, y un enlace afectivo con muchas personas con quienes he transitado a lo largo de estos 25 años.

Enhorabuena.

Escribir en el apando

Juego de ojos

Por: Miguel Ángel Sánchez de Armas

Para Mandla Langa, en esta hora de dolor por la ausencia de su maestro, Madiba.

En octubre de 2004 visité el Museo del Apartheid en Soweto en compañía del gran escritor sudafricano Mandla Langa. Fue aquélla una experiencia tan impactante como recorrer el Yad Vashem del holocausto en Jerusalén. Frente a la gran fachada, Mandla dijo que mantener viva y documentada la memoria de las atrocidades de los afrikaaners contra los negros durante los años siniestros del apartheid no era por deseo de venganza o por insana morbosidad, sino para garantizar que esa historia nunca se repitiera. Que los hijos no olviden lo que sucedió es la única garantía de que esa noche negra nunca los vuelva a torturar. Que los jóvenes la conozcan es una salvaguarda para el futuro, murmuró. Después permanecimos en silencio durante muchos minutos.

Esos días sudafricanos me vuelven hoy a la memoria con el anuncio de la muerte de Nelson Mandela, Madiba, de quien Mandla fue compañero de lucha y de celda. Su vida y obra están siendo reseñadas por todo el mundo y es sano que su ejemplo sea presentado a las nuevas generaciones. Por mi parte quiero recordar lo que escribí hace tiempo en este espacio a propósito de la libertad que se puede encontrar en la cárcel. Es mi personal homenaje a la memora de Madiba.

Es más largo que la Cuaresma el inventario de activistas y luchadores políticos que a lo largo de la historia han conocido la hospitalidad y el confort de cárceles y sentinas por cortesía de padres de la patria, hombres fuertes e indulgentes caudillos preocupados por resguardar la pureza de sus pueblos.

Entre esta pléyade de tanto en tanto aparece un tipo de prisionero especial: el que encuentra en la paz de la cárcel el ambiente para escribir, ya sea obra literaria, científica o política. Los 27 años de encarcelamiento de Nelson Mandela y su incansable lucha contra el apartheid lo convirtieron en un símbolo que lo condujo de la condición de ex presidiario a la de galardonado con el premio Nobel de la Paz. Su libro autobiográfico El largo camino a la libertad es otra faceta de su activismo.

El The Guardian de noviembre del 2000, a propósito de un perfil del escritor nigeriano Chinua Achebe, Maya Jaggi escribió:

Mientras Nelson Mandela transcurría 27 años en prisión, encontró consuelo y fortaleza […] en un escritor en cuya compañía “los muros de la prisión se derrumbaron”. Para Mandela, la grandeza de Chinua Achebe […] radica en que “insertó al Africa en el mundo” sin perder sus raíces africanas. Al tiempo que el nigeriano Achebe utilizaba la pluma para liberar al continente de su pasado, dijo el ex presidente sudafricano, “ambos, en nuestras circunstancias particulares y en el contexto de la dominación blanca del continente, nos convertimos en luchadores por la libertad”.

Desde el gran Galileo, condenado a cadena perpetua por el Santo Oficio en 1633 por apóstata, hasta los cientos de periodistas y escritores que hoy purgan condenas en muchas cárceles del mundo contemporáneo, innumerables obras han sido paridas tras barrotes.

En el caso de Galileo, a consecuencia de la condena que le fue impuesta, de 1633 a 1642, año de su muerte, su obra se desarrolló técnicamente bajo la condición de encarcelamiento, aunque se encontraba en lo que hoy llamaríamos “arresto domiciliario”. En esos nueve años el pisano escribió su Discursos sobre dos nuevas ciencias donde se ocupa de los fundamentos de la mecánica, piedra angular de los desarrollos posteriores en física.

La Inquisición también llevó a la cárcel a Fray Luis de León, el religioso agustino renacentista, poeta y humanista, por traducir a la lengua vulgar el Cantar de los Cantares, arrebatador pasaje que da ñáñaras a los religiosos más ortodoxos, convencidos de que la sensualidad no debería estar en El Libro. Durante los años que Fray Luis de León estuvo encarcelado concibió De los nombres de Cristo y otros poemas. Se dice que antes de dejar la cárcel escribió en sus paredes la siguiente décima:

Aquí la envidia y la mentira / me tuvieron encerrado /

¡Dichoso el humilde estado / del sabio que se retira

de aqueste mundo malvado / y con pobre mesa y casa,

en el campo deleitoso / con sólo Dios se compasa

y a solas su vida pasa / ni envidiado ni envidioso!