Pioneras

La política en tacones

- Entre las mujeres de la historia destacan quienes tuvieron grandes logros desafiando las costumbres de sus sociedades que tradicionalmente han otorgado un lugar subordinado a la población femenina.

- Cleopatra, Juana de Arco, Marie Curie y Frida Kahlo son algunas de ellas.

- «El caso de las 31 mujeres reclutas de la base aérea de San Antonio saca a la luz que se trata de un fenómeno que se repite en muchos ejércitos, pero la existencia reiterada del abuso sexual contra las mujeres en la milicia no puede ser la justificación» dice Pilar Ramírez.

Por Pilar Ramírez

Una buena cantidad de celebraciones históricas o de efemérides suelen traer a la memoria las hazañas o la intrepidez de aquellos que se atrevieron a realizar algo por vez primera, que marcaron hitos, que demostraron como posible algo que hasta entonces resultaba impensado.

Entre las mujeres de la historia destacan quienes tuvieron grandes logros desafiando las costumbres de sus sociedades que tradicionalmente han otorgado un lugar subordinado a la población femenina. Justificadamente se menciona la juventud de Cleopatra cuando arribó al trono egipcio, junto con su hermano Ptolomeo, a los 18 años. Su corta edad y su condición de mujer no le impidieron hacer frente al poderoso Imperio Romano, aunque popularmente se le escamotea haber trazado una estrategia política y se subraya el aspecto de la belleza y los romances con los emperadores romanos.

Los franceses con toda la razón recuerdan con respeto y orgullo a Juana de Arco, quien a los 17 años organizó la respuesta militar a la ocupación inglesa en la Guerra de los Cien Años y obtuvo varias victorias contra los británicos. Su intrepidez la llevó a morir en la hoguera, acusada de herejía por sus captores ingleses. Mientras las victorias militares de los hombres son heroicas, las de una mujer sólo podían ser producto de prácticas brujeriles que debían ser castigadas con la muerte.

En el campo de la ciencia, Marie Curie ocupa un merecido lugar por sus descubrimientos acerca de la radioactividad que la hicieron merecedora de dos premios Nobel, uno de Física y otro de Química; fue también la primera mujer en desempeñarse como docente en la Universidad de París. No faltan las reiteradas referencias a los esposos Curie, cuando Marie tiene merecimientos que la hacen brillar con su propia luz.

La pintora mexicana Frida Khalo si duda goza de reconocimiento por su obra, pero cuando se habla de su vida privada siempre se menciona la palabra polémica. Resulta que cuando una mujer no está dispuesta a vivir de acuerdo con los cánones considerados “normales”, “decentes” o “apropiados” lo más benévolo es calificar su vida como polémica y eso porque se trata de una gran pintora, si en lugar de eso fuese cualquier mujer anónima, los adjetivos subirían mucho, pero muchísimo, en la escala de la descalificación.

Similar al caso de Frida es el de Simone de Beauvoir, a quien sólo se le justifica a medias haber establecido una relación profesional y sentimental con Jean Paul Sartre que todavía hoy muchos calificarían de escandalosa, y son benevolentes sólo por tratarse de una destacadísima escritora.

En el ámbito de la defensa de los derechos civiles está Rosa Parks, quien con su negativa a dejar el asiento reservado a los blancos, y por lo cual fue arrestada, desató un movimiento que comenzó con el boicot a los transportes en protesta por la segregación legalizada que se aplicaba en ellos y terminó con una gran movilización antirracial.

Las pioneras han tenido buenos y malos momentos. Vidas difíciles y días de gloria o de satisfacción. La lista de “las primeras” es larga y las ha habido en todas las épocas: Sor Juana Inés de la Cruz, Benazhir Butto, Amelia Earheart, Florence Nightingale, Michelle Bachelet, Griselda Álvarez, Mireya Toto, Marcela Lagarde y muchas, muchas más. Hay otras mujeres que no son tan ampliamente conocidas y que con su trabajo cotidiano abren brecha, mujeres que a pesar de los tiempos que corren arriesgan su vida, mujeres que luchan porque los criminales de guerra no gocen de impunidad, que luchan porque se aprueben legislaciones que garanticen el goce pleno de los derechos femeninos, que trabajan por la conservación ambiental, que luchan contra la exclusión social, activistas en contra del uso de las minas antipersonales, de la trata de personas, de la esclavitud sexual o mujeres que luchan para evitar la mutilación genital.

Entre todas estas mujeres que continúan abriendo brecha están las mujeres de la milicia, quienes siguen intentando ganarse un lugar por su desempeño, pero siguen también recibiendo trato violento y discriminatorio sólo en razón de su género. Se dio a conocer hace un par de días que 31 mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se atrevieron a denunciar a sus instructores por abusos sexuales, en un episodio que podría convertirse en el mayor escándalo sexual en el ejército estadounidense. Quizá es que los hombres todavía no se conforman con la idea de tener que compartir las tareas propias de un ejército con mujeres o intentan hacer sentir una superioridad que socialmente comienza a negárseles en razón del acceso de las mujeres a distintos ámbitos laborales.

El caso de las 31 mujeres reclutas de la base aérea de San Antonio saca a la luz que se trata de un fenómeno que se repite en muchos ejércitos, pero la existencia reiterada del abuso sexual contra las mujeres en la milicia no puede ser la justificación. Es preciso ahora ir contra la opacidad de las fuerzas armadas. Ojalá que el caso lamentable de las reclutas de San Antonio se imponga como un ejemplo para generar denuncias y castigo para los responsables de las agresiones. Está llegando el tiempo de terminar con las situaciones de exclusividad, privilegio y opacidad que ha caracterizado a las fuerzas armadas en general; sólo así se sumara a los ámbitos de desempeño femenino sin que las mujeres estén en riesgo inminente sólo por el hecho de, siendo mujeres, querer pertenecer a estas organizaciones. Porque actualmente las mujeres de las fuerzas armadas no son pioneras, pero padecen como si lo fueran.

Tacón alto. La autora de esta columna tomará un receso de dos semanas, al cabo de las cuales volverá a hablar de política con o sin tacones.

Derecho de acceso a la información: nuevo impulso

Panóptico

- De cara al inicio del nuevo gobierno es necesario reactivar el debate sobre la materia.

- «Se trata de relanzar la agenda de la transparencia y el derecho de acceso a la información con una visión integral, que permita conectarlo de manera sistémica con la rendición de cuentas y las exigencias sobre un mejor desempeño de las instituciones de la democracia», dice Escobedo.

Por Juan Francisco Escobedo

En mayo del 2001 un grupo de académicos, periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, suscribimos la Declaración de Oaxaca, que sirvió de marco de referencia y punto de inflexión al proceso social inédito que dio origen a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y al conjunto de leyes locales y nuevos diseños institucionales, creados para tutelar el derecho humano de acceso a la información en posesión de los poderes públicos.

El derecho de acceso a la información se convirtió muy rápidamente en el centro de las coincidencias fundamentales más inverosímiles, especialmente si se tiene en cuenta, que buena parte de los medios de comunicación escrita, nunca habían coincidido en impulsar de manera unificada una propuesta de tanta envergadura, como ocurrió en ese año axial para la democratización del país.

Como ayuda de memoria, es preciso recordar que el Seminario Nacional sobre Derecho a la Información y Reforma Democrática que sirvió de crisol para fecundar al Grupo Oaxaca, se propuso y así lo hizo, exigir al gobierno de la alternancia que enviara las respectivas reformas legales al Congreso de la Unión para legislar en cuatro vertientes:

- Derecho de acceso a la información

- Ley de Transparencia Publicitaria

- Reconocimiento legal del secreto profesional del periodista, y

- Ley que permitiera transformar los medios del gobierno en medios públicos.

Como puede advertirse, se trataba de cuatro temas fundamentales que emergieron de la matriz temática y doctrinaria del Derecho a la Información. De los cuatro temas aludidos, el que rápidamente concitó el consenso de los asistentes al seminario, y más tarde el respaldo de los medios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil que suscribieron la Declaración de Oaxaca, gracias al fino trabajo de cabildeo de Luis Javier Solana y Ernesto Villanueva, estaba relacionado directamente con la exigencia de crear una ley de acceso a la información pública.

El Grupo Oaxaca dejó para mejor coyuntura los otros tres temas y focalizó sus planteamientos en torno a los requisitos mínimos que debería tener la ley de acceso a la información pública para considerarla una adecuada, razonable y garantista ley en la materia. Se trataba de forjar la unidad en lo fundamental sobre un consenso sólidamente articulado, que combinado con los argumentos jurídicos pertinentes y el conocimiento experto indispensable, permitiera propiciar un debate nacional intenso, para posicionar en la agenda pública la temática del derecho de acceso a la información.

El Grupo Oaxaca consiguió fijar el tema en la agenda pública, y con ello se despertó el interés de los actores políticos. Pero ante las omisiones y equívocos del gobierno federal encabezado por Vicente Fox, el grupo decidió ponerse manos a la obra para redactar un proyecto de ley. Una vez concluido el proyecto, el grupo pasó a la ofensiva y empezó a desplegar un intensivo cabildeo parlamentario para sembrar el proyecto en la agenda legislativa.

Con el apoyo de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados con excepción del PAN, el proyecto del Grupo Oaxaca dejó de ser una iniciativa ciudadana para convertirse en una iniciativa de ley. El camino más abrupto se había recorrido, pero no sin contratiempos. La ley se aprobó en la Cámara de Diputados el 24 de mayo de 2001, y de inmediato pasó a la Cámara de Senadores, que la aprobó el 30 de mayo de ese año.

De entonces a la fecha ha transcurrido más de una década. El impulso del Grupo Oaxaca que habría de convertirse en la clave de bóveda para crear la ley federal de acceso a la información es ya un hecho histórico. El país ya no delibera sobre la pertinencia de crear una ley en la materia, como apenas y con tibieza se está discutiendo en España. El foco de interés se localiza ahora en la necesidad de impulsar reformas de segunda generación, que permitan ahondar en el proceso de apertura y transparencia de los poderes públicos, bloquear las coartadas que han propiciado simulación, establecer efectivas sanciones a quienes obliteran la apertura de los poderes públicos y del sistema democrático.

Las reformas y avances acumulados en el ejercicio y tutela del derecho a la información en los últimos 10 años son importantes, pero aún insuficientes como para sostener que el proceso de apertura ha entrado en una senda irreversible. Las reformas de hace 10 años rompieron las resistencias históricas del régimen político, que con bandazos y manipulaciones, postergó sin justificación alguna, la creación de la ley reglamentaria que ha hecho posible la tutela del conocido párrafo que en diciembre de 1977 se añadió al artículo 6° constitucional: “El derecho a la información será garantizado por el estado”.

Con la creación de la ley federal, con la reforma al artículo 6° constitucional de 2006, y con la expedición de las leyes locales, se ha regulado un segmento temático del derecho a la información, considerado en los términos de lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Pero de cara al inicio del nuevo gobierno y al desarrollo de una nueva agenda de reformas legales, es necesario reactivar el debate sobre la materia, con el objeto de crear las condiciones necesarias para realizar las reformas de segunda generación que permitan proyectar luz sobre las zonas grises que quedaron sin regular, así como para reencauzar el impulso de la apertura de los poderes públicos, que ha sido sesgado y bloqueado por las resistencias de los funcionarios atrapados en la cultura patrimonialista y criptocrática que aún prevale en nodos muy importantes de las estructuras del poder público.

Se trata de relanzar la agenda de la transparencia y el derecho de acceso a la información con una visión integral, que permita conectarlo de manera sistémica con la rendición de cuentas y las exigencias sobre un mejor desempeño de las instituciones de la democracia. Esta agenda alude solo a un segmento temático del derecho a la información, que la doctrina denomina como derecho de acceso a la información; y que no agota por lo tanto, los temas relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, ni con las estructuras y funcionamiento de los medios de comunicación. Que por el momento no se tratan en esta colaboración.

Botica 171: Viva el neoliberalismo / Entre la risa y la facción / Venganza / Papelón

BOTICA R171

Al poeta Salvador Camelo, quien rechazó clóset

Por Jorge Meléndez Preciado

¡Viva el neoliberalismo!

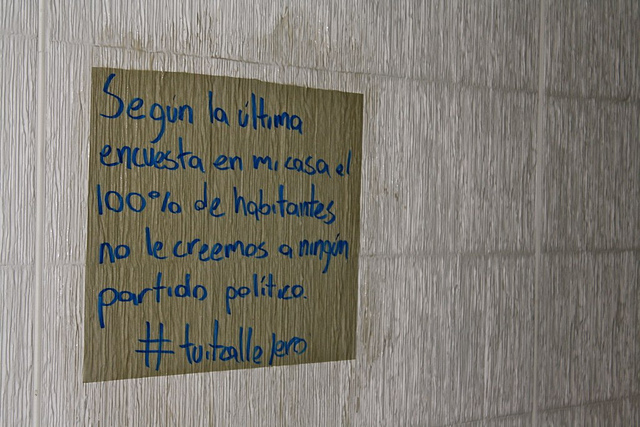

Por qué quejarse. Si en los sistemas neoliberales todo debe venderse y comprase, el voto debe ser otra mercancía más. Ya la era antes de que el PRI se transformara con De la Madrid. Pero había que modernizarlo por medio de Soriana, Monex y la utilización de miles de millones de pesos a través de los gobernadores que apoyan a San Enrique. Éste es incapaz de hacer cosas terribles, ya se notó que ni siquiera tiene apoyos teóricos al respecto y que su hablar es primario y confuso según queda de manifiesto en las entrevistas internacionales, donde los periodistas se espantan de su pobreza mental. Claro, no hay que olvidar que el esposo de La Gaviota (de ella se han actualizado calendarios en bikini que repartieron en algunas vulcanizadoras para mostrar que si Carla Bruni sacudió a Francia, en México también hace aire, iñor). Los malévolos, que siempre se oponen al progreso de México- ya vimos cómo adelantamos en seis años-, manipulan a partidos, a los jóvenes # Yo soy 132, a miles que desfilaron por más de 20 ciudades y protestaron en el extranjero sin convocatoria y ahora, ¡acabáramos! a Gustavo Madero y Felipe Calderón que señalan a la elección como legal pero ilegítima. Esos panistas y otros, sufren el síndrome de Estocolmo pues aceptan las teorías pejistas. Claro, todos esos contrincantes del impoluto Peña no lograrán sus satánicos propósitos. Enfrente tendrán a Soriana, a Televisa- la cual debe expulsar a Eugenio Derbez por decir que no votó por Enrique y hizo una cartulina diciendo que es 132- y, sobre todo, a la mayoría del IFE y la Fepade, quienes aseguran que los votos no se negociaran. Por lo tanto, hay que seguir denunciando a los enemigos del México libre y neoliberal. Basta de millones que se quejan de este gran país. Los articulistas peñanietistas dicen: “No pasarán”.

Entre la risa y la facción

Una gran cantidad de albiazules inquiere. ¿Por qué la sonrisa de Felipe al anunciar la victoria de Peña Nieto? Ya sabemos que el hombre está feliz. Y es que su administración fue la mejor en los últimos decenios, si uno ve la cantidad de mensajes que salen de Los Pinos. No olvidar que en este sexenio se gastó más en publicidad que nunca: decenas de millones de pesos para anunciar lo irreal. Y las oficinas en Chapultepec fueron, constantemente, lugar para encuentros entre dirigentes del PAN, en horas de trabajo normal. La pregunta lógica se abre paso: ¿la mencionada residencia es del presidente de la República o de un activista partidario? Por lo tanto, lanzar fotos de sonrientes líderes albiazules que se reúnen con su jefe real para entender qué pasó y reorganizarse es “muy normal y nada parcial”. El dinero de todos para un grupo.

Venganza

La compañera Sanjuana Martínez fue detenida en Monterrey. Había denunciado con antelación a la juez Luis María Guerrero por prácticas indebidas. Craso error. En este país no se puede señalar con índice de fuego a la autoridad porque la venganza sobreviene. Eso fue lo que le ocurrió a la reportera, aunque no se esperaban que la reacción amplia, diversa, contundente de muchos. Tanto que luego de breve tiempo la dejaron en libertad. Para conocer más acerca del asunto es mejor leer su experiencia en el portal Sin embargo de este lunes 9 de julio. Pero que ella, tan premiada y destacada, sufra este tipo de agresiones, nos revela la impunidad de muchas autoridades. ¿Qué hará la Judicatura al respecto?

Papelón

Ante el ridículo de la mayoría de las casas encuestadoras, hay explicaciones por todos lados, aunque la mayoría de ellas son tan confusas como los números que dieron en tres meses, sin que hubiera variación no obstante los movimientos sociales. Otro instrumento que no funcionó.

Dos

Contralínea ganó una demanda en la SCJN contra Pemex, debido a las investigaciones que hizo la revista denunciando los manejos turbios de la paraestatal. Y una de las reporteras más atinadas de la publicación, es Nancy Flores, quien ahora nos presenta La farsa detrás de la guerra contra el narco (Océano); investigación de cómo ha fallado la principal empresa de Felipe Calderón en su mala administración. Por su parte el infatigable Jorge Ruiz Dueñas se aventuró en: La esencia de las cosas (Ediciones Sin Nombre), donde hay algunos poemas como el siguiente: “Permanezco aquí/ Todo es temporal/ Recorro la casa abandonada/ la veo como será/ con los muebles fantasmales/ envueltos en sudarios”.

jamelendez44@gmail.com

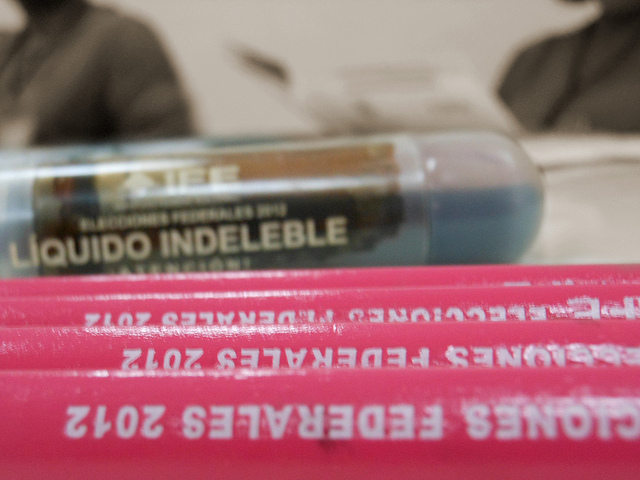

Encuestas: metodologías y resultados a debate

- Más de 600 encuestas se presentaron durante este proceso electoral.

- ¿Por qué confiar en los resultados de sus pronósticos cuando en los hechos han demostrado cometer errores que tienen trascendencia?

- «Yo insisto en la importancia de un debate entre expertos que redunde en beneficio de las encuestadoras y la ciudadanía. Buscar que la difusión de los datos sea más acorde con el escenario electoral y no como dice Ricardo de la Peña, imponiendo condiciones para que sus resultados no lleguen al público», dice Benassini.

Por Claudia Benassini F.

“Desde hace dos décadas hay evidencia de que las encuestas preelectorales son instrumentos valiosos para conocer el formato de las contiendas, pero equívocos en cuanto a precisión. En 1994, en 2000 y 2006, el promedio de encuestas no correspondió con el resultado. En las dos elecciones presidenciales ganadas por panistas, la mayoría de encuestas dio ventaja a un candidato diferente. Comentaristas y analistas contaban con esta evidencia”.

Con estos y otros argumentos Ricardo de la Peña –director de la casa encuestadora GEA-ISA- intentó justificar los errores de sus encuestas que conferían a Enrique Peña Nieto más de 15 puntos de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador. Días antes Ciro Gómez Leyva, subdirector editorial de Milenio Diario –donde se publicaban cotidianamente los resultados de las encuesta de este grupo- se disculpó con sus lectores y radioescuchas por las diferencias entre los resultados de las encuestas.

No es la primera vez que Gómez Leyva se disculpa por los resultados de las encuestas publicadas por el periódico que él dirige y en el que colabora. Lo hizo también el martes 18 de mayo de 2010, tras conocerse el triunfo del PRI en Mérida por 4 puntos porcentuales, sobre los 44 que le daba el Gabinete de Comunicación Estratégica, que entonces publicaba los resultados de las encuestas en Milenio Diario. Después de todo se trata de excepciones, pues el grueso de quienes conforman el gremio de encuestadores que participaron activamente durante la campaña presidencial y el día de las votaciones se escuda bajo el argumento de que los resultados arrojados por todos los despachos eran más o menos similares, además de haber acertado en el orden en que quedarían los candidatos.

Según reportan los analistas, durante este proceso electoral se presentaron más de 600 encuestas. La mayoría coincidía en ubicar a Peña Nieto hasta 50 puntos arriba del segundo lugar, sobre todo al inicio de las campañas. Metodologías y resultados tuvieron que presentarse ante el IFE aunque las primeras con el mayor de los sigilos. El argumento: hacer pública la metodología implica un riesgo pues corre el riesgo de ser plagiada por la competencia. Es difícil determinar si éste es el argumento más importante o si tras él subyacen otros de mayor relevancia. Lo cierto es que el procedimiento metodológico –sobre todo el muestreo- determina gran parte de los resultados de la encuesta. Y en más de una ocasión los responsables de estos ejercicios demoscópicos afirmó ante los medios que se privilegiaban las zonas urbanas sobre las rurales y que en la muestra no se incluían las zonas de alta inseguridad para proteger la integridad de los encuestadores. Un dato adicional: la mayoría de los resultados de estas encuestas fueron producto de muestras de 1,500 sujetos distribuidos en todo el territorio nacional con las salvedades arriba descritas.

Ciertamente, los representantes de las casas encuestadoras tienen razón cuando argumentan que no se ponen de acuerdo entre ellos. En consecuencia, según su razonamiento, si los resultados difieren por algunos puntos arriba o abajo, es síntoma de que los resultados de sus instrumentos son confiables. Lo cierto es que en este proceso electoral BGC, Buendía y Laredo, GEA-ISA, Parametría, Mitofsky, Ipsos-Bimsa, Reforma, Covarrubias, de las Heras y Berumen vieron disminuida la confianza en sus resultados por parte de analistas y ciudadanía en general. Desde luego, unas más que otras en función de los resultados presentados a lo largo de la contienda; dicho de otro modo, no se puede ni debe generalizar la credibilidad de todas las encuestadoras. En este contexto, hasta resulta absurdo pensar que maquillen los resultados de sus levantamientos, toda vez que en del acercamiento al resultado final está en juego su prestigio y sus actividades profesionales.

Sin embargo, no deja de llamar la atención el escenario arriba descrito: la gran coincidencia entre los resultados arrojados por las encuestadoras que hicieron públicos los resultados de sus mediciones durante el proceso electoral y el día de las elecciones. Sobre todo porque, como se les ha cuestionado, números más números menos, todas ubicaban a Peña Nieto varios puntos arriba de López Obrador y el resultado final fue de 6.5%& aproximadamente. Es decir, al menos diez puntos porcentuales debajo del pronóstico. Y si bien, como añade Ricardo de la Peña, “las empresas de investigación no suelen vivir de estudios públicos, sino privados”, su credibilidad frente a la ciudadanía se ha visto severamente mermada. ¿Por qué confiar en los resultados de sus pronósticos cuando en los hechos han demostrado cometer errores que tienen trascendencia?

La respuesta a la pregunta arriba formulada se ha respondido desde diferentes ángulos. Todos tienen en común que la ubicación de Peña Nieto muy por arriba del resto de los contendientes tuvo repercusiones en la toma de decisiones: subirse al carro ganador, según Elisabeth Noelle-Neumann, una de las grandes expertas en el tema. Nosotros añadimos un elemento adicional, que no se contrapone con el primero: los resultados de las encuestas contribuyeron a la construcción del imaginario social de un ganador, independientemente de sus debilidades evidenciadas en diversos eventos de campaña y difundidos por los medios de comunicación. Esta construcción social de un candidato ganador, aunada al voto de castigo al PAN pudo ser decisiva a la hora de optar por un candidato.

“Ahora vendrán voces interesadas en demandar sanciones por los equívocos de las encuestas, que han ocurrido en todo el mundo, confundiendo un problema de metodología con intencionalidades. Y luego buscarán eliminar mediante nuevas normas un actor incómodo, proscribiendo las encuestas durante campañas o imponiendo condiciones para su publicación que postergue o imposibilite que lleguen al público. Ellos seguirán teniendo acceso a datos; quienes no lo tendrán serán los ciudadanos, considerados menores de edad. Peor para nuestra democracia”.

Así concluye Ricardo de la Peña el artículo multicitado, publicado en Milenio Diario el lunes 9 de julio. Con este argumento pretende adelantarse a un eventual debate sobre el tema que conduzca a la propuesta de reglas de actuación mucho más claras por parte de las encuestadoras, relacionadas con las metodologías y el resultado de sus indagaciones.

Pero, sin temor a equivocarme, creo que nunca habrá quien prohíba la difusión de los resultados de las encuestas en tiempos electorales. Sin embargo, es necesario por lo menos discutir y pensar en alternativas que las alejen de la connivencia perversa que las ha vinculado a los medios de comunicación. Dicho de otra manera, directa o indirectamente la mayoría de estos despachos hacen su trabajo por encargo de los medios de comunicación, a la postre quienes pagarán por sus servicios. Desde luego, su trabajo profesional tiene un costo y deben encontrarse mecanismos para redituarlo que no necesariamente dependan de los medios. En este sentido Francisco Abundis, de Parametría, afirma que

“Parece que no es suficiente decir que hacemos diagnósticos, no pronósticos, para el tamaño de sobrestimación que se observó. Es el papel que se nos quiere dar en los medios de comunicación, no el que escogimos. Aun haciendo nuestro mejor esfuerzo, cuando hablamos de estimaciones siempre hay un nivel de confianza y un margen de error. Pero aún dicho esto, no podemos dejar pasar que los medios hicieron de nuestras mediciones un espectáculo mediático”.

Esta reflexión de Abundis de mantiene semioculta en los procesos electorales. Las encuestadoras hacen diagnósticos, no pronósticos. En este contexto, él mismo propone el ejercicio de autocrítica –que, entiendo, están por hacer- y la difusión de errores y logros. Yo insisto en la importancia de un debate entre expertos que redunde en beneficio de las encuestadoras y la ciudadanía. Buscar que la difusión de los datos sea más acorde con el escenario electoral y no como dice Ricardo de la Peña, imponiendo condiciones para que sus resultados no lleguen al público.

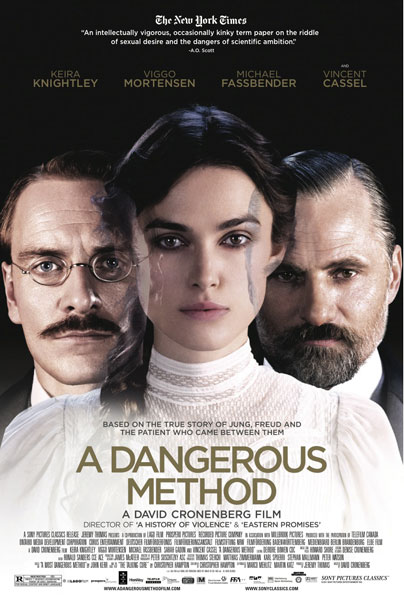

Un Método Peligroso (A Dangerous Method, 2011)

A Dangerous Method es la interpretación cinematográfica de la novela escrita por John Kerr, un acercamiento a tres grandes mentes en la psicología basada en la historia real. Por sí misma, una película perniciosa e intrigante con una premisa interesante que cumple las expectativas del público, aunque no totalmente satisfactoria.

Lo que pudo haber sido para Keira Knightley uno de los papeles más espectaculares de su carrera se queda en un sobreactuado intento que va madurando con la película, pero que exigía mucho más corazón que técnica después de una escena de apertura tan dramática como el planteamiento que realiza David Cronenberg en A Dangerous Method.

Fassbender y Viggo Mortensen, por otro lado, ofrecen una actuación radiante, encontramos un acompañamiento actoral que se agradece como espectador a pesar de reflejar una enemistad explícita en el filme. Los personajes resultan creíbles, aunque exageradamente poéticos. Esto quizás es una de las características de la película en sí, aunque no logre cuajar para tocar lo suficientemente sensibles en la gente.

La película se desarrolla limpia, obsesiva y compulsiva como Jung (Michael Fassbender), con un guión basado en hechos reales en donde el drama toma parte fundamental de la historia para poder ser contada, ya que de otra manera no implicaría mayor interés para la audiencia. La historia del psicoanálisis contada desde tres de sus principales contribuyentes es, por sí misma interesante, y quizás este elemento es lo que sostiene en todo momento el desarrollo. Sin embargo, la narrativa se desarrolla lenta y entrecortada, hasta tropezada en ocasiones.

Finalmente, considerada como cine de arte, estará en boca y mente de sus seguidores, pero como tal, no será bien recibida por el público en general; aunque no es una película trascendental, sí una opción interesante en el cine.

Saldos de las elecciones 2012

La política en tacones

- Todos los partidos políticos deberán hacer un análisis exhaustivo de la dinámica de las redes sociales.

- El fracaso del PAN deberá verse, entre otras cosas, bajo la lupa de la perspectiva de género.

Por Pilar Ramírez

Las postrimerías de la campaña electoral 2012 dejan al descubierto interesantes saldos que deberán ser tomados en cuenta por los partidos políticos y por la ciudadanía, pues la vida política no concluye con una campaña, por muy cargada que esté de oportunidades y decisiones importantes, como la de este año. Son lecciones de la cultura política mexicana que a veces muestra una evolución sorpresiva y otras exhibe prácticas viejas, anquilosadas y anacrónicas.

La sociedad mexicana se mostró temerosa del cambio. Según datos de José Antonio Crespo, 70% del electorado rechazaba la permanencia del PAN en el poder, mientras 60% no deseaba el retorno del PRI, no obstante lo cual, tampoco se aventuró con la opción de la izquierda y prefirió una alternancia con lo conocido. Esta es una lección que deberá revisar en forma especial la izquierda mexicana y tomar decisiones congruentes con esta característica del electorado, si logra establecer acuerdos mínimos que le permitan márgenes aceptables de acción que la muestren ante la ciudadanía con una unidad y congruencia aceptables.

Esta resistencia a tomar riesgos estuvo sin duda alimentada por la siniestra campaña negativa del PAN que intentó atajar en todo momento la reflexión del electorado con una oferta mediática plagada de mentiras y determinismos que a fuerza de repetición se convertían en opiniones políticas y premisas para elegir al calor de una frase emotiva. Ésta forma de conducir las campañas es un asunto sobre el cual se debe pensar ampliamente. ¿Este tipo de campaña es compatible con la prohibición de los actos que generen presión o coacción a los electores que establece la ley electoral? ¿Se puede sostener que los partidos políticos son realmente entidades de interés público cuando impiden el crecimiento político de los ciudadanos? ¿Puede considerarse parte de la formación política que en teoría debe impartir un instituto político? También corresponderá al siguiente Congreso discutir los procedimientos para hacer valer la obligación que tienen los partidos de abstenerse de propaganda o expresiones que denigren a instituciones, partidos y personas, porque la autoridad electoral actúa con tal lentitud en estos casos, que el PAN siguió la conseja “denigra que algo queda” en lo que se determinaba la validez o nulidad de su propaganda.

El fracaso del PAN deberá verse, entre otras cosas, bajo la lupa de la perspectiva de género. Un partido político donde esta perspectiva está ausente, cuyos gobiernos aplicaron políticas contrarias a los derechos de las mujeres y legisladores que promovieron iniciativas lesivas a las población femenina, algunas veces en franco desacuerdo con los compromisos internacionales que ha suscrito México, no podía esperar el voto femenino sólo con una conminación emotiva para lograr el voto de las mujeres hacia una candidata. Si el PAN intenta su reconstitución, así sea por el pragmatismo que le ha caracterizado en los últimos años, deberá reconsiderar su postura hacia los derechos femeninos y entender que la lucha de las mujeres es por la igualdad.

Todos los partidos políticos deberán hacer un análisis exhaustivo de la dinámica de las redes sociales. No pueden abordar a los usuarios de internet como si se tratase de los espectadores tradicionales de la televisión. El tratamiento de las redes sociales por parte de los partidos políticos fue tímido y demostró desconocimiento y falta de pericia para manejarse frente a esta nueva ciudadanía, que tiene una forma diferente de comunicarse.

Cada acto de gobierno deberá tener en cuenta que los ciudadanos han ido madurando la idea del poder de su voto, lo cual quiere decir que el brío que cobró el PRI en esta elección puede caerse estrepitosamente en la siguiente si el electorado se siente defraudado. Haber alcanzado la alternancia hace doce años no fue suficiente para que la ciudadanía le permitiera al PAN permanecer en el poder. La rebelión ciudadana que significó echar al PRI de Los Pinos no fue suficiente para aguantar un gobierno federal más vestido de azul. En síntesis, el poder es volátil, si se le quiere conservar no puede ser con una cuenta de muertes que parece interminable, tampoco con un desprecio por los gobernados como el que mostró el gobernador de Jalisco, porque a los ciudadanos se les podrá olvidar si un funcionario no cumplió el compromiso 512 pero no olvidarán que su gobernador se las mentó por objetar la forma imprudente en que se gasta los recursos públicos; la histórica mega mentada contra el gobernador Emilio González Márquez, inscrita en el Récord Guiness, sólo fue el preámbulo de la derrota del PAN en Jalisco.

Todavía quedan pendientes asuntos importantes para dar por concluida la campaña electoral 2012. Uno de ellos es la confiabilidad de las autoridades electorales con la revisión de los casos impugnados; si pasan esta prueba, la sociedad mexicana habrá dado un paso importante hacia adelante en la construcción de su democracia y el gasto de recursos podrá adquirir un sentido positivo.

ramirez.pilar@gmail.com

Elecciones "Sorpresivas"

- Encuestas fallidas, panismo derrotado e irregularidades electorales.

- «¿Realmente tenemos comicios libres, democráticos y participativos?» pregunta Meléndez Preciado.

Por Jorge Meléndez Preciado

Los pasados comicios han traído una serie de sobresaltos en casi todas las esferas políticas de nuestro país y a nivel internacional. Hay para todos los gustos. Ello muestra que la sociedad está en movimiento. En ocasiones no como desearan algunos (me incluyo). Pero en otros casos sorprendiendo a los que pensaban que “este arroz ya se coció”, al decir de muchos articulistas y seguidores de Peña Nieto.

Lo primero a destacar es que la gran mayoría de casas encuestadoras fallaron con mucho. Especialmente las que auguraban un triunfo de Enrique por más de dos dígitos: arriba de 15 puntos en relación con Andrés Manuel. Entre ellas se encuentran las de El Universal, Televisa, Excélsior y El Sol de México. También GEA/ISA, la cual hizo un seguimiento diario, que dejó muy mal parado al grupo Milenio.

Es importante reconocer a ese respecto que Ciro Gómez Leyva salió a explicar lo ocurrido (Milenio, 3 de julio). El comentócrata incluso dijo que se retirarían de hacer este tipo de ejercicios para recabar la opinión pública.

Consulta Mitofsky, en voz de Roy Campos, simplemente no pudo explicar nada, ante Denise Maerker. Fallaron ya que pronosticaron un margen casi del doble que el ocurrido oficialmente entre el primero y segundo lugares, 6.5 puntos

Incluso ni siquiera las encuestas de salida fueron aproximadas. Ponían una distancia de 10 puntos entre los abanderados del PRI y el PRD.

Hay algunas que se salvan. Curiosamente las más satanizadas: Covarrubias y Asociados, Berumen, María de las Heras y Reforma.

Tampoco, por fortuna, resultó cierto que el PRI tendría mayoría absoluta en las cámaras de Diputados y Senadores. Por lo tanto, deberá negociar las iniciativas que proponía en campaña el mexiquense, entre otras las leyes: laboral, fiscal y energética, impulsadas por la OCDE, BM y los financieros internacionales; es decir, mayores beneficios a las empresas y empobrecimiento de la población. Ahora necesitarán tomar en cuenta a la izquierda que ha obtenido una buena cantidad de espacios que no se esperaba.

Los triunfos son resultado del movimiento #Yo soy 132, de la campaña de López Obrador- con varios desaciertos- y de millones de personas que se movilizaron ampliamente contra las dos instituciones que nos han gobernado y llevado a la ruina: PRI y PAN.

El gran derrotado, obviamente, es el panismo. Perdió en toda la línea. No obtuvo triunfos importantes. Queda en el tercer lugar entre los legisladores y únicamente salió airoso en Guanajuato, donde el Yunque manda.

El más dañado es Felipe Calderón. Su forma de manejar al partido, de imponer un candidato, de boicotear a Josefina, de pelearse con Espino y Fox, de intentar dejar como herencia a su sucesor la estrategia de la guerra fallida y de despreciar cualquier opinión ha traído ese resultado. Bien lo dice Roberto Zamarripa: no sólo perderá el gobierno, sino el partido e incluso el país (Reforma, 2 de julio).

El priismo aparentemente está contento. No pareciera. El festejo en Insurgentes Norte el 1 de julio fue más bien un acto protocolario. Las masas acarreadas gritaron, bailaron y escucharon música pero no eran las que saborean la victoria, ni siquiera esperando la chamba después de la torta.

¿Será que la tecnocracia ya no se conmueve con el bullicio de la “prole”?, para recordar a una teórica del peñismo. O es que realmente entendieron que están en condiciones económicas y políticas que no les permitirá cumplir lo firmado. La gelidez y la rapidez del acto fue un viento que arrasó con el optimismo.

López Obrador ha impugnado la elección. Antes y el día de la votación hubo todo lo conocido anteriormente y más. Exceso en el gasto, inducción del voto, un coro que repetía lo inevitable del triunfo del esposo de La Gaviota y repartos mil. Incluso el 2 de julio miles acudieron a las tiendas Soriana para hacer efectivas las tarjetas que les dio el PRI. Todas esas anomalías jamás las vio el IFE, quien ahora asegura que tuvimos las elecciones más limpias de la historia…, mundial les faltó agrega, pero yo lo añado como estrellita en su frente.

Sólo que Alianza Cívica reportó que hubo anormalidades en infinidad de casillas y coacción de voto al por mayor. Y, para utilizar las enseñanzas del narco, se utilizaron “halconcitos” el día de los comicios, es decir, niños que vigilaban a los adultos para que sufragaran por el PRI y el PVEM, cuando menos en cuatro estados. Una nueva aportación mexicana en la historia de la transa.

Hay más de estas singulares elecciones, las cuales no son para echar las campanas al vuelo. Destaca, empero, que no obstante las dificultades y las manipulación informativa, millones salieron a votar contra lo establecido. Hoy es urgente limpiar, hasta donde sea posible, unos comicios que nuevamente tienen una mancha que ni el detergente más eficaz logrará borrar.

La prensa internacional ha señalado que Peña Nieto es un enigma sin experiencia en política exterior (The Washington Post). Página 12 de Argentina dice que llegará a un país ensangrentado por Calderón, quien ahora le hace la corte. Y no olvidar que The Guardian insiste en la relación de Enrique con Televisa y la forma en que desprestigio hace tiempo a sus posibles adversarios.

¿Realmente tenemos comicios libres, democráticos y participativos?

jamelendez44@gmail.com

Reflexiones sobre la cobertura informativa del 1º de julio

- Los medios dieron una cobertura homogénea en la que se destacaron los triunfos.

- Las irregularidades y las situaciones de violencia fueron presentadas como hechos aislados.

- «Sin duda la jornada electoral y sus resultados se llevan las agendas de calle. Pero ¿qué hay del resto? ¿Hasta dónde se minimizan las irregularidades?», dice Benassini.

Claudia Benassini Félix[1]

El miércoles 27 de junio concluyeron las campañas presidenciales. De acuerdo con la legislación vigente, a partir de las cero horas del día siguiente se iniciaba el periodo de veda, destinado para la reflexión del electorado, sobre todo la parte que no ha tomado una decisión sobre a quién dará su voto. El jueves 28 la prensa dio cuenta de los respectivos cierres de campaña y, excepcionalmente, el viernes se destinaron espacios a la firma del llamado pacto de civilidad entre el IFE y los cuatro candidatos presidenciales, atestiguado por representantes del empresariado. A la postre, los promotores de la propuesta.

En los hechos, entre el 29 de junio y el 1º de julio el IFE fijó la agenda informativa. Quizá su finalidad era orientar al ciudadano en su camino a la elección; pero en los hechos buena parte de la información se destinó a reiterar asuntos que se habían abordado previamente. Se machacó la imposibilidad del fraude; se reiteraron los criterios para votar y para no invalidar el voto por algún error involuntario. Se repitió que los marcadores que estarían en las casillas no eran lápices, sino instrumentos de eficacia comprobada e imposibles de borrarse por una goma común y corriente. Los consejeros electorales se dieron la última vuelta por las páginas de los periódicos para reiterar la legitimidad del proceso, su importancia, trascendencia y demás lugares comunes que durante tres días se repitieron hasta el cansancio.

El día de la elección

El domingo 1º de julio las agendas dieron una pequeña vuelta. Inevitablemente volvieron los ojos hacia la biografía de los candidatos, la inseguridad que podría impedir la apertura de casillas en algunos puntos del país. Aparecieron el Tribunal Federal Electoral y la Fiscalía Especial Para Delitos Electorales (Fepade), listos para cualquier eventualidad. Es más, de acuerdo con la prensa la segunda ya empezaba a reunir denuncias que darían inicio a sus actividades formales. Se insistió en la imposibilidad de un fraude, las instalaciones del IFE –con énfasis en el centro del prensa para la cobertura informativa- y la posibilidad de lluvias que podrían inhibir al electorado: “Se recomienda llevar paraguas” rezaba por ahí un titular.

Asimismo, los periódicos presentaron los escenarios de los partidos políticos de cara a la elección; el énfasis se hizo en la evidente división interna en el PAN y en las derrotas sufridas por la izquierda -PRD, PT y Movimiento Ciudadano- durante el último año. En espacios con diferentes dimensiones, los periódicos dieron cuenta de la marcha que el movimiento #YoSoy132 había realizado la noche anterior. Se dio seguimiento a temas relacionados con el PRI, sobre todo el llamado Monexgate, la distribución de tarjetas de la cadena Soriana y las respuestas del partido a las nuevas denuncias formuladas por el periódico The Guardian, a propósito del contubernio Televisa-PRI para llevar a Peña Nieto a la Presidencia. También se asomaron en la agenda los preparativos de cada partido para celebrar el triunfo.

Un día después

El lunes 2 de julio, previsiblemente, la agenda estuvo marcada por las elecciones del domingo con énfasis en el triunfador: el priista Enrique Peña Nieto. Las páginas de periódicos como El Universal, La Jornada, Milenio Diario y Reforma, entre otros se destinaron palmo a palmo al tema. La cadena nacional del IFE para dar los avances del Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP); los festejos del PRI y las promesas de Peña Nieto vertidas en su primer discurso. El gusto de Gabriel Quadri por haber alcanzado el registro de Nueva Alianza y su llamado a López Obrador a aceptar su derrota. Un López Obrador reticente a aceptar los resultados y a esperar hasta finales de la semana, tras el recuento definitivo. Y, en la última parte de las primeras secciones, una Josefina Vázquez Mota que había aceptado su derrota, aunque el tema era la debacle del PAN. Tercer lugar en elecciones presidenciales, ganaron Guanajuato pero perdieron Jalisco y Morelos y no tuvieron mayor presencia en Chiapas, Yucatán y Tabasco. También tercera fuerza en el Distrito Federal.

En este contexto, a la debacle del PAN se contraponían los triunfos. Las secciones de “Estados” estuvieron llenas de Jalisco, Chiapas, Yucatán, Guanajuato -¿por qué no?- y la espera en Tabasco y Morelos. La sección metropolitana se destinó al carro completo de la izquierda, los compromisos de Mancera y el “carro completo”, con dudas en un par de delegaciones y de distritos. En otro tenor, hubo espacio para un IFE que se alzó con el triunfo de la jornada y por una vigilancia mantuvo el orden en todo el país. Y, por cierto, ningún partido tendrá la mayoría en el Congreso, aunque todavía no hay datos definitivos. Datos que serán importantes pues de ellos dependerán las prerrogativas y la asignación presupuestal.

Invito a quien tenga dudas sobre este escenario a que revise la prensa de los últimos días. Es probable que haya omitido alguna información. Pero el grueso de las agendas se resume en los párrafos previos que, dicho sea de paso, son muy similares a lo que circuló en los espacios noticiosos de radio y televisión durante este periodo. Y esta síntesis que no pretende ser exhaustiva aunque sí ilustrativa, da cuenta de las prioridades que contribuyeron a la construcción de las agendas durante los últimos días. Pero también da cuenta de la homogeneidad en los criterios informativos. Por ejemplo, aún cuando Reforma genera más información que el resto de los periódicos en esencia el contenido es similar. Predominan las constantes sobre las variantes.

Una cobertura homogénea

Y es en este contexto donde se integran las reflexiones a la cobertura informativa de las elecciones del 1º de julio. Porque si lo vemos detenidamente, esta cobertura da sentido a lo que los medios –impresos y electrónicos- manejaron entre el 1º y el 2 de julio. Una jornada tranquila. Pero como la agenda no puede estar incompleta, se destinaron pequeños espacios a las irregularidades. Reforma y La Jornada coinciden en las declaraciones de los observadores extranjeros: pese a que se denunciaron irregularidades el proceso transcurrió en calma. La Crónica de hoy, El Universal y La Jornada destinan pequeños espacios a denuncias e irregularidades: compra de votos, robo de urnas, connatos de violencia y boletas insuficientes. Por ahí se mencionan los disturbios en la región Chamula que terminaron con tres muertos; Reforma le destina una nota, pero otros periódicos incorporan el evento a la información sobre los comicios en Chiapas. Por cierto, para Milenio Diario los comicios transcurren sin novedad, aunque da cuenta de las denuncias de la Fepade.

En resumidas cuentas, salvo excepciones –algunas documentadas arriba- la cobertura informativa se caracteriza por su homogeneidad. Sin sobresaltos. El lector de cada periódico verá estos acontecimientos como se quiere que sean vistos: como hechos aislados. El escenario salta a partir de una mirada global de la prensa que, repito, se caracteriza por sus constantes. En este caso, las denuncias son un pequeño ingrediente de la información, y es probable que la Fepade desahogue las que lleguen hasta esa instancia. Pero cuando estos hechos aislados se contrastan con la información presentada por algunos medios locales –en el caso de los estados- pueden observarse las diferencias en el abordaje del acontecimiento. De cualquier manera la duda persiste. Sin duda la jornada electoral y sus resultados se llevan las agendas de calle. Pero ¿qué hay del resto? ¿Hasta dónde se minimizan las irregularidades?

Reflexiones finales

En este contexto caben tres reflexiones finales.

La primera: mucho se ha comentado la forma en que las redes sociales diseminan rumores; yo misma lo he comentado. Sin embargo, durante la jornada del domingo y la mañana del lunes en Twitter abundaron las denuncias de irregularidades en distintos puntos del país. La mayoría de estas denuncias se acompañaba de imágenes o videos para que no quedara duda. Ahí mismo surgían las opciones: enviar la información a Contamos –tema que ocupó este espacio la semana pasada- o a otras instancias. Curiosamente la Fepade fue la que tuvo menos presencia en las recomendaciones para canalizar las quejas.

Segundo, ignoramos si estas quejas se convirtieron en denuncias y en dónde se presentaron. Pero previsiblemente –como ha sucedido en otros procesos electorales- serán rápidamente desahogadas o declaradas como improcedentes y presentadas como tales ante la prensa.

Tercera, relacionada con el panorama descrito a lo largo de este espacio. No es la primera vez que el análisis informativo da cuenta de la homogeneidad con la que la prensa local construye sus agendas. Un escenario que comienza a ser preocupante tanto porque es creciente como porque como lectores empezamos a cuestionar la veracidad de los acontecimientos narrados y que únicamente se hace presente a la luz de la comparación.

[1] Académica de la Universidad La Salle.

¿Comunicación posmasiva?: Adelanto del libro

- Reproducimos la «Presentación» del libro ¿Comunicación posmasiva? Revisando los entramados comunicacionales y los paradigmas teóricos para comprenderlos, de la Universidad Iberoamericana.

- Carlos Scolari, Fátima Fernández, Marta Rizo, Delia Crovi, Javier Esteinou y María Elena Meneses son algunos de los autores.

Por Maricela Portillo Sánchez / Inés Cornejo Portugal

Coordinadoras

El libro ¿Comunicación posmasiva? Revisando los entramados comunicacionales y los paradigmas teóricos para comprenderlos responde a la convocatoria emitida en 2010 por la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (amic). Su objetivo consiste en problematizar la categorización de comunicación posmasiva en el contexto del México contemporáneo. Si bien cobra relevancia, sobre todo en otras latitudes, la emergencia de la sociedad digital, los nuevos medios y la consecuente transformación de los elementos que antaño configuraron el fenómeno de la comunicación tradicional, también es cierto que en nuestro país la comunicación masiva prevalece y aún se impone como la forma dominante en términos de la penetración que la televisión abierta o incluso la radio tienen entre la población. Si observamos esta realidad en relación con los fenómenos de la digitalización y la configuración de un nuevo panorama comunicacional, que afecta a los distintos niveles de la comunicación –la producción, los contenidos y la recepción y/o consumo–, estaremos de acuerdo en que se delinean grandes contrastes en nuestro país.

Entendemos que frente a esta paradójica realidad que nos confronta –las innovaciones tecnológicas y las posibilidades que traen consigo, por un lado; y, por otro, la dificultad para acceder a ellas, usarlas y apropiárselas, por parte de grandes sectores de la población–, los investigadores de la comunicación tenemos una temática que requiere de abordajes novedosos para dar explicaciones plausibles de lo que está ocurriendo en los circuitos comunicacionales trastocados por nuevos marcos de estructuración.

Esta publicación busca enriquecer los avances logrados para desentrañar el difícil y casi inasible entramado que constituye la comunicación humana. Y a pesar de tratarse de un texto que aborda desde distintos puntos de vista un mismo problema, no hace sino demostrar que los medios de comunicación no son independientes en sí mismos, sino que están insertos en todo un quehacer social. En el devenir de la acción, las tecnicidades y las nuevas formas de agregación se vislumbran modificaciones en varios niveles de los esquemas con que venimos pensando la comunicación. Este libro se propone la reflexión en los siguientes niveles: la producción y el análisis de contenidos digitales, las transformaciones que están ocurriendo en términos de las nuevas formas de recepción, apropiaciones y/o consumo que realizan los sujetos con relación a la convergencia mediática, las implicaciones políticas y legales que tendrán lugar con el uso de novedosas plataformas digitales y redes sociales que prefiguran nuevas formas de organización y acción ciudadana, y, en definitiva, discutir los marcos de comprensión con que nos aproximamos al estudio de estas nuevas realidades sociales que se perfilan a propósito de la posmasividad.

Es posible hacer de esta obra dos lecturas. La primera, y para nosotras la más reveladora, ofrece un acercamiento a la construcción de novedosos vínculos entre realidad social y la mediación de herramientas tecnológicas. La segunda lectura está entretejida por la evolución de las redes sociales ligadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el cuestionamiento por las transformaciones en términos de las relaciones intersubjetivas entre los sujetos.

Estas dos lecturas atraviesan los capítulos que componen este libro y que aglutinamos en torno a tres ejes temáticos: 1) marcos teórico-interpretativos para abordar el estudio de la comunicación posmasiva, 2) usos y apropiaciones tecnológicas, 3) política, desigualdad y brecha digital.

1) Marcos teórico-interpretativos para abordar el estudio de la comunicación posmasiva

En la línea de la reflexión teórica para el abordaje de la temática general que se plantea en esta obra, encontramos los trabajos de Guillermo Orozco y Carlos Scolari. Ambos autores desarrollan en sus respectivos capítulos una apuesta por pensar teóricamente la comunicación posmasiva. En el capítulo titulado “Audiencias, ¿siempre audiencias? Hacia una cultura participativa en las sociedades de la comunicación”, Orozco presenta un recorrido que inicia con lo que denomina condición comunicacional de nuestro tiempo, que hoy se caracteriza por vertiginosas transformaciones tecnológicas sin precedentes. El cuestionamiento por las formas en que podemos acercarnos a la comprensión de los fenómenos comunicacionales de nuestro tiempo lleva al autor a revisar las “teorías de la recepción” y las “teorías de los medios”. Desarrolla esta revisión teórica para discutir su pertinencia: cuál es su potencial explicativo, qué nos permiten ver aún y qué no. Destacamos en su planteamiento las transformaciones que están ocurriendo en una de las categorías analíticas que más impacto ha tenido a lo largo del tiempo en la investigación de la comunicación masiva: las audiencias. Su capacidad de respuesta –o en todo caso de producción de contenidos– sin comparación en la actualidad a propósito de las posibilidades tecnológicas, la interacción, las múltiples pantallas, la reconfiguración de identidades son algunas ideas que Guillermo Orozco pone de relieve nuevas interrogantes, pero también viejas teorías que hoy muestran su vigencia al observar, reconvertidos, varios procesos comunicacionales que apuntan a la idea de una audiencia activa, propositiva y capaz de desarrollar un proceso de agenciación. Todo ello se enmarca en una realidad en la que el poder sigue teniendo implicaciones en el medio de estos procesos y en la definición teórica en que se sustentan las explicaciones sobre los mismos.

En este sentido, el texto de Carlos Scolari, titulado “Narrativas transmediáticas. Mundos de ficción, hipermediaciones y prosumidores en la nueva ecología de los medios”, aborda las transformaciones que están aconteciendo en los medios de comunicación, que hasta hace poco adjetivábamos como masivos. Las reflexiones sobre estas transformaciones están plasmadas en su obra Hipermediaciones (2008). Desde ahí y en el texto que aquí presenta, mapea el nuevo ecosistema mediático, mismo que tiene como características más sobresalientes: digitalización, hipertextualidad, convergencia, reticularidad, interactividad y ubicuidad. Nos parece interesante la transformación que el autor propone, del consumidor al prosumidor, que destaca la capacidad que tienen los sujetos con relación a la construcción de nuevos contenidos por parte del otrora pasivo receptor de mensajes. Un poco en la línea del cuestionamiento de Orozco sobre las audiencias, ¿sólo audiencias?, Scolari, plantea: ¿sólo usuarios? La respuesta es no. Son sujetos caracterizados por una interacción con las nuevas interfaces digitales que tienen –hoy como nunca– la posibilidad de producir y generar canales de información entre sí, asumiendo un modelo más horizontal de comunicación. Ahora bien, ¿quiénes están participando de estas nuevas posibilidades tecnológicas? En México, subsiste la brecha digital que se corrobora con los datos que abonan sitios como el inegi o la Amipci respecto del número de usuarios de Internet o con acceso a Internet en nuestro país, y que lo ubican muy por debajo de la media. Así pues, el prosumidor en México, ¿qué perfil tiene?, ¿qué capacidad de incidir en la transformación social? Son interrogantes que subyacen al texto, y que es importante formular en contextos políticos como el que estamos viviendo, con casos que mediáticamente hablando han salpicado el panorama nacional en los últimos días a propósito del uso de las redes sociales en el caso de México, en donde aparecen ciudadanos que intentan incidir en la agenda mediático-política; o en el caso de Egipto con el papel de Internet y las redes sociales en la organización del derrocamiento de Mubarak, por citar dos casos coyunturales que atravesamos en los primeros meses del 2011. Resultan provocadores los planteamientos de Scolari para cuestionar desde ahí estos casos cada vez más frecuentes de prosumidores que logran incidir, a través del ejercicio de la ciudadanía, un cambio político, en el caso de Egipto, o un cuestionamiento sobre los medios y el poder en el caso de México, con el caso Aristegui y la participación ciudadana en las redes sociales que siguieron de cerca su resolución.

El texto de Fátima Fernández, titulado “El supuesto desplazamiento de lo masivo y la comunicación intersubjetiva”, es una interesante reflexión teórica para problematizar el impacto de estas transformaciones comunicacionales a través de los sujetos y sus interacciones; mirando el plano de la comunicación interpersonal. Su texto cuestiona que esta posibilidad que se impone hoy desde Internet implique efectivamente una comunicación significativa entre las personas. Es un ensayo que nos recuerda una de las aparentes promesas de las tecnologías que permean el imaginario social; pues no, la tecnología no resuelve el tema de la incomunicación humana. Subyacen, en el fondo, otros elementos que hoy vuelven más complejo el panorama.

En ese sentido, el texto de Marta Rizo, “Comunidades virtuales y nuevas formas de construir colectividad. Aportes teóricos para pensar la comunicación pos-masiva”, y el de Vivian Romeu, “Comunicación intersubjetiva y transformación social: claves para pensar la comunicación posmasiva”, abonan en torno a esta reflexión.

Más adelante se incluyen dos sugerentes investigaciones que, con estas perspectivas teóricas, aportan información empírica relevante para leer. Una desde un abordaje cuantitativo y otra desde uno más bien cualitativo, que hurga en una dimensión interpretativa; las derivaciones y las formas en que estas transformaciones están impactando dos casos específicos: el de los consumos juveniles y el de los migrantes. En el primer caso, el capítulo de Martín Echeverría titulado “Comunicación posmasiva y vínculo social. Una exploración empírica y normativa desde los consumos juveniles”, cuestiona el papel que los nuevos medios tienen en el caso del reforzamiento del vínculo social entre los jóvenes de la ciudad de Mérida. Este estudio pone de relieve el importante papel que siguen jugando aún los medios masivos de comunicación, en particular la prensa escrita, entre los jóvenes, que supuestamente son uno de los grupos más impactados por la penetración de Internet. Los datos del autor ponen en entredicho esta aseveración.

Jerónimo Repoll, en “Tomar la palabra. Blogs de argentinos que residen fuera de su país: la experiencia migratoria relatada en primera persona”, elabora un análisis a partir de la enunciación del migrante en sus propios relatos. Como el mismo autor señala: los nuevos medios posibilitan el análisis del relato del sujeto en primera persona. Observa la construcción del migrante argentino, específicamente, en los blogs que presentan la experiencia de la migración en su propia voz. Para Repoll, los sujetos pueden hoy, “en torno a las oportunidades que brinda la comunicación posmasiva […] democratizar la palabra”. Ésta es una aseveración sugerente que motiva otras interrogantes en torno al acceso a las formas de producción por parte de los sujetos que históricamente han carecido de canales de expresión, o más específicamente, que no han tenido acceso a los medios que los doten de la posibilidad de ser escuchados.

2) Usos y apropiaciones tecnológicas

Otra de las interrogantes que planteamos para conformar este libro se refiere a los diversos usos y apropiaciones que los sujetos hacen de las tecnologías. El capítulo elaborado por Delia Crovi, “Apropiación: una aproximación conceptual”, aborda la discusión conceptual de la categoría apropiación. En gran variedad de estudios sobre el tema se integra este término. Pero, en opinión de la autora, se le utiliza con poco rigor y sin discutirse teóricamente. Esto da lugar, en la práctica, a un uso excesivo del término, que lo vuelve peligrosamente polisémico y que, aplicado a todo, va diluyendo la complejidad de los elementos que lo componen y su validez heurística. Ésta es, en palabras de Crovi, “una categoría fundamental para entender las prácticas culturales de los individuos que han incorporado a sus actividades las innovaciones tecnológicas”. Este capítulo abona en la definición conceptual de esta categoría. La definición que propone se discute en torno a la socialización, la digitalización y los nuevos entramados comunicacionales.

A partir de estos planteamientos se presentan dos estudios específicos sobre usos y apropiaciones tecnológicas entre docentes mexicanos. En el primer caso, Luz María Garay aporta datos empíricos para comprender, con un estudio de caso, lo que está ocurriendo entre los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, Blanca Chong y Roberto López Franco hacen lo propio entre la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Coahuila. En ambos casos coinciden en que los docentes estamos atrasados veinte años en el empleo de la tecnología. ¿Cuál es entonces el actual desafío frente a esta complejidad social? ¿Cómo abordamos a los nativos digitales (menores de 25 años y buena parte de nuestros estudiantes) y cómo a los inmigrantes digitales (en otras palabras, nosotros, los casi recién llegados a esta forma de comunicación)? ¿Cómo “revisitar” nuestros acervos de conocimiento especializados buscando innovadoras perspectivas para establecer una comunicación “real”, “fluida” y “actual” con nuestros alumnos?

Estamos convencidas, después de leer estos textos, de que la reflexión sobre estos temas no pasa únicamente por el soporte tecnológico. Durante muchas décadas la llamada cultura letrada giró alrededor de un conjunto de expertos (las órdenes monásticas, los eruditos, los sabios, los académicos, los maestros universitarios, las currículas cerradas); el monopolio del saber parecía estar protegido en las torres de marfil. Hoy sabemos que la tecnología y el uso de las plataformas digitales se imponen de manera inevitable.

¿Qué hay que hacer? Algunos autores mencionan a la tecnología como la gran mediadora y señalan los usos pedagógicos de los medios audiovisuales en el aula. Hay aseveraciones como “la verdad (académica) se impone por sí misma” u otras que hacen énfasis en “las formas de atención educando-educador” que están siendo modificadas.

Se trata de evitar una prejuiciosa actitud defensiva como la que hace algunos años temíamos de la televisión (las caricaturas “alienaban” las mentes infantiles con el Pato Donald y sus sobrinos, y el Rico McPato como símbolos del capitalismo más desenfrenado; las matanzas colectivas estadounidenses inspiradas en las series de violencia, etcétera). Parece que ahora algunos nos atrincheramos frente a las tecnologías como si éstas fueran el gran enemigo a vencer.

No. Los “soportes” no determinan la calidad de la ciencia. El “soporte” llamado “libro” no garantiza un trabajo académico serio o riguroso. La calidad de la literatura, de la ciencia, de la investigación social no se reduce a la pantalla o al papel. De la misma manera, la calidad, la selectividad y la confiabilidad en las relaciones que construimos a través del Facebook o de Twitter van más allá de lo que mucho creen ver.

3) Política, desigualdad y brecha digital

¿Cómo enfrentamos la desinformación, la actitud defensiva, la brecha generacional, la brecha digital, la brecha social? Este libro remata con las excelentes aportaciones de tres autores que ponderan el tema en el marco de la política y el papel del Estado. Es el caso de Javier Esteinou, que en su texto “Tecnologías electrónicas de información colectivas y transformación del Estado mexicano”, desarrolla la tesis que propone la emergencia de la Cuarta República Mediática. Ésta aparece, según el autor, a propósito del papel que los medios electrónicos de información están teniendo con relación al Estado. El peso específico del poder que acumulan y las transformaciones en que intervienen prefiguran una suerte de “Estado híbrido”. Resulta interesante definir en términos de lo que está ocurriendo a propósito del enorme poder que acumulan los dueños de los medios de comunicación en un país como el nuestro y la transformación del Estado. Una apuesta por abonar en otros campos, como es el caso de la historia o las ciencias políticas, con reflexiones elaboradas desde la comunicación a propósito de lo que ocurre hoy en México.

El texto de María Elena Meneses, “Periodismo convergente: transformaciones de la profesión ante el cambio tecnológico”, analiza los cambios actuales de la práctica periodística, a través del trabajo de campo realizado en el Grupo Imagen. Apunta algunas consideraciones relevantes para entender y correlacionar las implicaciones de la reconversión de la cultura profesional con la calidad informativa.

Los textos de Norma Pareja, “Pobreza y televisión, la importancia de la comunicación masiva en la vida cotidiana. Un estudio de la recepción televisiva con familias pobres en la Ciudad de México”, y de Rebeca Padilla de la Torre, “Prácticas Mediáticas y Diversidad Urbana”, cierran este volumen con dos interesantes reflexiones en torno a la desigualdad social. La primera, analiza la pobreza y el relevante papel que tienen los medios masivos en México; mientras que la segunda estudia el acceso desigual que permea las prácticas y reconfigura las identidades en el caso de las prácticas mediáticas de la ciudad de Aguascalientes.

Varios de los capítulos que integran este libro nos muestran claramente de qué manera las redes se presentan y estructuran como una práctica sociocultural con reglas, limitaciones y potencialidades. No son la panacea ni la gran solución, no son sólo máquinas o redes físicas, o en todo caso no son únicamente eso. Pertenecen al complejo social, son formas de aprender, conocer, explorar y de entendernos a nosotros mismos como individuos y como sociedad.

Botica 170: Después de las elecciones

Botica R170

Por Jorge Meléndez Preciado

A Yolanda Gaytán, quien cantará en su “Cielo rojo”

A bote pronto

Varias cuestiones quedan claras en esta elección, tan festejada por las autoridades aunque muy deficiente: fallaron las encuestas de que el puntero ganaría por más de diez puntos; el PAN y Felipe Calderón (presurosos felicitaron a Peña Nieto), son los grandes perdedores de la contienda; la izquierda está viva pero necesita refundarse para no refundirse; el Panal, no obstante los mejores aliados del priismo (Quadri- Elba), apenas la libró pero su futuro es negro; los medios, otra vez, mostraron que son fieles a quienes los alimentan política y económicamente y el movimiento #YoSoy132 llegó para quedarse no obstante los santos oleos que les han cantado muchos articulistas. Según el PREP con 84 por ciento de la votación, la distancia entre el hombre del copete y el de Macuspana es de cinco puntos; Josefina, no obstante los apoyos oficiales, está a 12 de Enrique, y Gabriel sumó 2.3 por ciento. Es cierto, faltan las casillas donde es más probable la compra y la inducción del voto, pero los comicios fueron otra cosa de lo que se anunció durante meses. Nuevamente el IFE y TEPJF, dejaron hacer y pasar a quienes no pueden sancionar y mucho menos les interesa. Curioso, a pesar del pleito Fox- Calderón, son iguales: se entrometen con todo para lograr sus fines muy personales, por eso hay que relanzar el panismo, el cual ya no es un instrumento para la democracia. Peña Nieto sigue prometiendo, aunque en el exterior desde medios importantes se le ve como un restaurador (NYT) o alguien que estará al servicio de los intereses económicos más conservadores. Andrés Manuel debe ver para adelante e impulsar una izquierda con proyecto y definirse en temas como el aborto. Y la sociedad debe impulsar sus reivindicaciones, desde castigo a la corrupción hasta democracia en serio y menos costosa.

Bastión de izquierda

En el DF arrasó Miguel Ángel Mancera. Sus tres adversarias juntas lograron poco más del 50 por ciento de lo que obtuvo el ex procurador capitalino; él, 64 por ciento. Beatriz tiene 20 por ciento, menos que el priismo en las tres últimas elecciones. Isabel descendió de lo obtenido por Castillo Peraza en 1997, 15 por ciento; ella, 14 por ciento. Y casi todas las delegaciones serán encabezadas por los englobados en la coalición izquierdosa. Aquí también es indispensable la crítica para que no exista arrogancia en el triunfo. Ahondar en las medidas ciudadanas, avanzar en cuestiones que importan a núcleos sociales diversos y hacer transparente el presupuesto y los programas son las tareas que debe emprender quien, con Marcelo, se ve como aspirante al 2018.

Indefensos

Censurable es que hayan agredido y/o insultado a Ricardo Alemán y Carlos Marín. Las formas cavernarias no llevan a ningún lado, por mucha indignación que se tenga. Bien que varias organizaciones internacionales hayan puesto el ojo en esas malas conductas. Pero también importa censurar los boletines priistas que utilizan la delación contra tecleadores respetables. Y, desde luego, necesitamos que el gobierno federal aclare las decenas de asesinatos a compañeros. Una agenda realmente amplia posibilitará que los medios y los reporteros no sucumban en esta época de crisis en los medios. Porque Calderón lanza, a última hora, una ley de supuesta defensa de periodistas y el 2 de diciembre huye del país.

Defenderlos

No obstante el abandono de la presente administración federal con los medios gubernamentales (11, 22, Imer, Radio Educación, etc.), en todos han podido expresarse voces críticas. Es indispensable preservar esta relativa autonomía y aumentarla en los siguientes años.

Uno

Son cuarenta años de no doblegarse ante nadie. Callada pero efectivamente, Víctor Roura ha ido forjando una obra que ha puesto a temblar a muchos y ha dicho lo que otros, muy osados en privado, tartamudean o callan en público. Además, cuando ha dirigido publicaciones culturales posibilitó que sus adversarios tengan oportunidades de difundir sus obras sin cortapisas. La contraparte no se ha portado de igual manera. Incluso en algunos lugares, ni siquiera se puede mencionar su nombre y sus libros son “inexistentes”. ¿Libertad, democracia, igualdad de oportunidades? Buenos deseos en infinidad de medios. Con todo, Roura brega sin cesar para demostrar que la cultura es algo importante en la vida. ¡Felicidades, Víctor!

jamelendez44@gmail.com