Reflexiones sobre la propiedad cruzada de medios

Espejeos Mediáticos

- La propiedad cruzada ha formado parte del desarrollo de los medios de comunicación

- Se corre el riesgo de atentar contra la pluralidad

- «Se argumenta que los medios no quieren arriesgar por figuras nuevas y recurren a las más conocidas por las audiencias. Con esto las opciones se restringen a un puñado de opiniones con más coincidencias que diferencias», dice Benassini.

Por Claudia Benassini

Durante los últimos meses ha cobrado relevancia en México el debate sobre la propiedad cruzada de medios. Se trata de un fenómeno que describe las maneras en que los propietarios-concesionarios de medios impresos y electrónicos participan en diversos medios. Un fenómeno que, adicionalmente, no está regulado y con ello contribuye al incremento de la concentración de los canales de información y comunicación. El asunto se ha discutido recientemente en diversos foros con especial referencia a las telecomunicaciones cuyos órganos reguladores, especialmente la Cofetel, no contempla las propiedades cruzadas para la asignación del espectro[1]. Sin embargo, no se trata de un escenario reciente en los medios mexicanos. El resto de este espacio se destinará a dar cuenta de sus antecedentes y desarrollo, para finalizar con una reflexión sobre sus implicaciones con énfasis en la pluralidad de ideas.

Antecedentes: algunos ejemplos

En México la propiedad cruzada de medios se inició prácticamente con los medios de comunicación. Basta recordar a José García Valseca, incursionó en la empresa periodística desde la década de 1930. Sin embargo fue durante los cuarenta cuando construyó su emporio, conformado por una cadena de periódicos ubicados en distintas ciudades del país, además del periódico deportivo Esto, fundado en 1941. Años más tarde rebautizó unificó su cadena bajo el nombre de El Sol…, al que agregaba los nombres de las ciudades en que se ubicaba. Durante la administración del presidente Luis Echeverría la Cadena García Valseca fue estatizada debido a un adeudo de su propietario. A partir de entonces se rebautizó como Organización Editorial Mexicana (OEM) y con ese nombre fue vendida en 1975 al empresario Mario Vázquez Raña.

Años más tarde el empresario, presidente vitalicio del Comité Olímpico Mexicano, incursionó en la radio a través de ABC, que cuenta con estaciones en distintos puntos del país[2]. Un medio que desde principios de la década de 1940 dio origen a los grandes grupos que persisten hasta la fecha: Radio Fórmula –Rogerio Azcárraga Madero-, Radio Centro –familia Aguirre Gómez[3]– y Multimedios Radio –familia González- son tan sólo tres ejemplos de la concentración en el medio. Este último ha incursionado también en la prensa a través de Grupo Milenio y más recientemente obtuvo la concesión de un canal de televisión de paga para la difusión de contenidos informativos.

En este contexto, la televisión parece ser el medio más codiciado. Desde sus orígenes ha funcionado bajo un sistema similar que se inició en 1955, con la consolidación de Telesistema Mexicano, Televisa más adelante. Este grupo, junto con Televisión Azteca, concentra actualmente el 90% de estaciones repetidoras más una cadena nacional por cada grupo. A su vez, Televisa tiene intereses en la radio, la industria editorial y la televisión de paga a través de Cablevisión y SKY. Asimismo, la familia Vargas tiene la concesión del grupo radiofónico MVS y del canal 52 en sistema de televisión de paga y de MAS-TV, que busca competir con Cablevisión. Y desde hace años, grupos radiofónicos han buscado incursionar en la televisión hasta ahora sin conseguirlo[4]. En suma, la propiedad cruzada en México abarca prensa, radio y televisión. El siguiente paso natural: las telecomunicaciones.

De los medios tradicionales a las telecomunicaciones: una mirada

En este sentido, la televisión es el paso natural hacia las telecomunicaciones. Uno de los caminos es el triple play, es decir, la posibilidad de ofrecer paquetes que incluyan teléfono, televisión por cable e Internet. Hasta el momento Televisa, vía Cablevisión es el principal operador de estos servicios, a los que en fecha reciente se ha incorporado Grupo Azteca a través de Total Play. Hay además otros grupos menores que participan en este sector, al que recientemente se ha unido SKY, el sistema de televisión por satélite ligado a Televisa. El otro camino: la búsqueda de concesiones de banda ancha para ofrecer diversos servicios de telecomunicaciones, Internet, el más importante[5]. Uno más, la oferta de servicios vía empresas telefónicas; hasta el momento Televisa y las cableras –agrupadas en la Canitec[6]– han frenado la posibilidad de que Grupo Carso logre la modificación del título de concesión de Telmex para ofrecer televisión de paga. En otras palabras, estas modalidades de convergencia tecnológica son dictadas por los grandes grupos mediáticos y todo indica que ése será el camino cuando llegue el apagón analógico.

De lo anterior se desprende que las telecomunicaciones constituyen hasta el momento el punto culminante de la propiedad cruzada de medios. En este proceso sobresalen Televisa y Televisión Azteca. Pero es evidente que grupos mediáticos como los arriba descritos y otros más que no se han mencionado por razones de espacio está conscientes de las implicaciones de no participar en el sector. Adicionalmente, los investigadores del ramo han documentado las maneras en que el llamado duopolio de la televisión ha bloqueado la entrada de competencia en el sector e incluso buscan retirar obstáculos como el retiro de la concesión de la banda 3.5 Ghz a MVS[7].

Reflexiones finales

De lo anterior se desprende que la propiedad cruzada ha formado parte del desarrollo de los medios de comunicación. A partir de su consolidación en un medio, las empresas han buscado incursionar en otros. Y lo han logrado en parte porque, como se indicó al principio, no hay una legislación que marque límites a la propiedad de los medios y que propicie la competencia. En este contexto, hablamos de los mismos grupos que van tras el mercado de las telecomunicaciones para consolidar sus respectivas propiedades cruzadas de medios. Para cerrar este análisis hacemos las siguientes consideraciones:

- Como ya se indicó, los estudiosos del tema han dado cuenta de la excesiva concentración que prevalece al interior de los medios, sobre todo la televisión. Este escenario ha dificultado la entrada de la competencia al sector, bajo el supuesto de que la publicidad es insuficiente para anunciarse en una tercera opción televisiva. En este contexto, Televisa y Azteca han invertido sumas considerables en la actualización de sus equipos para transmisión y recepción de señales. En este sentido aventajan a cualquier alternativa que busque competir. El caso más reciente es el Canal 28 concesionado a Olegario Vázquez Raña, que se hace llamar “tercera cadena”, que también es una propiedad cruzada de medios. El motivo: cuentan con unas cuantas estaciones repetidoras dispersas en algunos puntos del país. En estas condiciones no puede haber competencia abierta con dos grupos que tienen una red nacional cada uno y otros canales de cobertura diversa.

- Desde luego, este escenario no ha desanimado a los propietarios de los medios a incursionar en sus respectivas propiedades cruzadas. La opción está en la televisión de paga –siguiendo el ejemplo de Grupo Multimedios– que implica la búsqueda y obtención de la concesión, la colocación en uno o más sistemas de paga y, quizá lo más importante, la búsqueda de financiamiento.

- La falta de competencia propicia una mala calidad en los contenidos. Se ha documentado que el mercado de la televisión de paga ha crecido de manera importante. Además, como se mencionó en el apartado previo, la opción para las propiedades cruzadas de medios está en la televisión de paga. Pero la televisión abierta cuenta con una audiencia cautiva que puede sintonizar sus canales a través de los sistemas de paga. Una mirada a los contenidos de los dos grupos televisivos da cuenta de la baja calidad de sus producciones, de la falta de alternativas en los mismos horarios y, en suma, que compiten mutuamente por conquistar a la misma audiencia.

- Por último, aunque no menos importante, la propiedad cruzada de medios atenta contra la pluralidad de ideas. Las mismas plumas y voces circulan indistintamente por prensa, radio y televisión abierta y/o de paga. Se argumenta que los medios no quieren arriesgar por figuras nuevas y recurren a las más conocidas por las audiencias. Con esto las opciones se restringen a un puñado de opiniones con más coincidencias que diferencias. En resumidas cuentas, a la falta de competencia se suman la mala calidad de la oferta programática y las pocas variantes en materia de opinión. Si ante este escenario los legisladores no toman las medidas pertinentes es porque forman parte del Congreso justamente para defender los intereses de un grupo que ostenta la propiedad cruzada de medios. La telebancada, que tiende a representar los intereses de estos grupos está ahí para defender sus intereses, no los de las audiencias, las grandes perdedoras de la propiedad cruzada de medios.

[1] Villegas, Claudia, IQ Financiero, en Milenio Diario, 24 de mayo de 2012.

[2] Su hermano Olegario, presidente del Grupo Ángeles también ha incursionado en los medios a través del periódico Excélsior, el grupo radiofónico Imagen –dos estaciones en frecuencia modulada- y el canal 28 de televisión abierta.

[3] El iniciador de Grupo Radio Centro fue Francisco Aguirre; desde su muerte ha sido manejado por sus hijos, quienes se han encargado de ampliar el número de estaciones que conforman el grupo.

[4] Por ejemplo, la familia Aguirre participó en la subasta de Televisión Azteca, finalmente otorgada a Ricardo Salinas Pliego. Además de participar en el mercado televisivo, los Aguirre buscaban recuperar el Canal 13, concesionado a su padre en 1968 y vendido a Somex cuatro años después. Otro ejemplo: Clemente Serna, cabeza visible de Radio Programas de México, quien hasta la fecha se ha quedado en el camino.

[5] Por ejemplo, MVS tiene la concesión de la banda 2.5 Ghz, que recientemente le fue revocada y entró a un litigio. Para más información sobre los argumentos de la empresa véase http://www.mvs.com.mx/inicio

[6] La Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable, estrechamente ligada a Televisa dada su participación en el sector.

[7] De acuerdo con los argumentos de MVS, Televisa estaría involucrada en el retiro de la concesión.

Claves para una primavera estudiantil mexicana

- Notas para una crítica del uso social de las redes tecnológicas y la movilización estudiantil en el proceso electoral

- Las protestas universitarias de alumnos de la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, entre otras; han irrumpido en el panorama electoral.

- “Un movimiento de esta naturaleza podría tener, a largo plazo, una efectividad mucho mayor que la de meramente externar repudio ante una candidatura. Por ejemplo, se podría conminar al IFE a un diálogo con una representación plural estudiantil para explicitar aquellos puntos del proceso electoral—por ejemplo, los debates o la selección de la empresa que suministrará la plataforma electrónica para el conteo de votos—que han generado molestia y dudas”, dice el autor.

I

Se ha comentado ampliamente lo ocurrido en el campo político electoral desde la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana. Se ha cuestionado la posición agresiva que adoptó la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional respecto de las expresiones muchos estudiantes durante el acto, las descalificaciones a los jóvenes que abuchearon al candidato Peña y la consecuente movilización de estudiantes para deslindarse del calificativo de porros o acarreados (lo cual no implica que no haya habido militantes de otros partidos que buscaron caldear los ánimos).

Fue emotiva y creativa la reacción de un grupo de alumnos de la UIA que, credencial en mano, dieron la cara en un video y aparecieron públicamente señalando que no eran porros ni acarreados pero que sí habían participado en el repudio al candidato del PRI. Esta primera entrega de imagen dio pie, unos días después, a dos movilizaciones que, acaso por razones de calendario, fueron creciendo en magnitud de un día a otro: el viernes 18 contra Televisa (a la que sumaron alumnos del ITAM), el sábado 19 contra Enrique Peña (a la que se sumaron alumnos de la UNAM, la UAM, la UACM y el Poli) y el domingo 20, aunque no necesariamente están ligadas, a favor de López Obrador.

Poco se ha dicho sobre el significado que estudiantes de cuando menos dos universidades privadas hayan protestado en actos que tradicionalmente han encabezado las universidades públicas; acaso también entre los sectores más privilegiados la crisis y la falta de expectativas profesionales están haciendo mella en el ánimo de los jóvenes que no perciben con claridad el futuro. Por otra parte, es de rescatarse que este grupo de jóvenes haya manifestado su inconformidad con las formas en que se maneja la información mediática en el país, particularmente por lo que toca a Televisa, Televisión Azteca, Milenio Televisión y las encuestadoras que estas empresas privilegian y que, invariablemente, ponen a la cabeza al candidato del PRI. Aun si esta información tiene sustento objetivo, lapercepción en muchos sectores de la población es que no refleja fielmente la realidad ni el sentir de la sociedad.

Por otra parte no son pocos los analistas, e incluso los estudiantes, que han dado un lugar central a las redes sociales—a las que algunos han calificado de 5° poder—y en las que encuentran un dinamismo creativo y una interactividad de los carecen los medios informativos convencionales. No ha faltado quien incluso trazó paralelos con la llamada Primavera Árabe y se habla de una suerte de oposición o alteridad informativa más creíble y próxima al horizonte intelectual de los jóvenes. Parecería que, a partir del fenómeno de las redes sociales (de modo muy acusado Twitter y Facebook), se ha despertado una conciencia crítica y una capacidad de movilización que modificaría las posiciones actuales en la medición de las encuestas e idealmente los resultados del proceso electoral.

El hartazgo ante lo que había sido un inicio de campaña electoral anodino, incoloro y acartonado—y la insistente promoción editorial de que las elecciones ya estaban definidas en favor de Peña Nieto y lo único que restaba por ver era quién quedaba en segundo lugar—estalló en una suerte de catarsis que al tiempo que ha dignificado la posición de los electores (sobre todo de aquellos que por primera vez van a participar en un proceso electoral), ha dado color e imaginación a la idea de una competencia electoral. Basta ya de los comentarios “autorizados” por parte de un grupo de periodistas que, en mucho, actúan como jueces y partes del proceso electoral, arrogándose una perspicacia analítica de la que los demás sólo podemos dar testimonio como espectadores apáticos.

II

Sin embargo, es importante poner las cosas en perspectiva y plantear una serie de cuestionamientos que nos permitan acercarnos a las diversas lecturas y sus limitaciones que se abren a partir de esta serie de acontecimientos. Propongo a continuación tres puntos que, si bien discutibles, pueden ofrecer la plataforma de un debate inicial.

1. Creo que es fundamental no confundir el fondo (la capacidad social de autogestión y acción concertada para logar un determinado fin) con la forma (los mecanismos, medios o herramientas para convocar a los actores sociales). Decía Jesús Reyes Heroles que, en política, la forma es fondo y el fondo es forma. Sin duda desde el plano de una percepción primaria—lo que los teóricos llaman realismo ingenuo—la sentencia se ha cumplido en diversas ocasiones (por ejemplo el “ya cállate chachalaca” de López Obrador o el “comes y te vas” de Fox ya siendo Presidente). Pero aquellos que se interesan por un análisis más profundo y por una crítica más racional de los procesos sociales, deben ir más allá de las apariencias primarias y procurar descubrir, diferenciadamente, la estructura oculta detrás de cuando menosalgo de lo que está ocurriendo.

La capacidad de autogestión social siempre ha existido. Baste recordar a Espartaco en la Roma antigua, el movimiento de los barones ingleses contra la Monarquía que condujo a la Carta Magna en el Siglo XIII, las revoluciones americana y francesa, la guerra de Independencia mexicana o, ya en nuestras propias latitudes, la revolución de 1910, la guerra de los Cristeros, el movimiento estudiantil de 1968, la creación del FDN en 1988, etc. Ninguno de estos movimientos se sostuvo en una tecnología de la información.

Puede ser que, según avanzamos en el tiempo, ciertos medios de información hayan jugado un papel auxiliar en aglutinar fuerzas dispersas, pero todos estos procesos de transformación tuvieron su inicio en la capacidad de racionalidad dialógica de un grupo de individuos que expusieron puntos de vista, proyectos, críticas e ideales independientemente de las tecnologías de transmisión de información existentes.

He sostenido anteriormente y lo hago ahora, que las movilizaciones sociales NO dependen de ni son el producto de las tecnologías de información—por avanzadas y novedosas que éstas nos puedan parecer—sino de las interacciones discursivas que preceden al uso de las tecnologías. Por otra parte y a reserva de parecer muy quisquilloso, considero que lo que se llama convencionalmente “redes sociales” debe ser entendido como el uso social de redes tecnológicas, que no es exactamente lo mismo.

Habiendo señalado lo anterior, sí creo que lo que diferencia el uso social de las redes tecnológicas en este proceso son dos cosas fundamentales:

- La velocidad para articular una movilización (que no debe confundirse, cuando menos no aún, con un movimiento social)

- La espontaneidad colectiva con la que operan, desplazando de entrada la existencia de uno o varios líderes claramente visibles o identificables (es, sin duda, una suerte de Fuenteovejuna posmoderna). Esto ya lo han señalado varios autores, primordialmente Manuel Castells, que introdujo el concepto de horizontalidad en la gestación de este tipo de movilizaciones. Esta observación me parece pertinente porque al tiempo que el uso social de las redes tecnológicas supone una gran ventaja operativa y espacio-temporal, también supone una desventaja considerable en términos de la unidad discursiva y teleológica de las movilizaciones de protesta.

2. Tampoco debe confundirse una movilización de un sector de la población, por llamativa que parezca, con un movimiento social. La parte verdaderamente difícil que enfrentan este tipo de expresiones auto-gestivas es transformar la inercia y espontaneidad iniciales (tan festivas y llenas de imaginación y creatividad) de unacto simbólico en una acción racional, de carácter propositivo y teleológicamente fundada, en el sentido que Max Weber habla de la acción: ya sea de carácter puramente instrumental (con arreglo a fines) o de carácter ético-normativo (con arreglo a valores).

El tránsito de una movilización relativamente espontánea (protestar, marchar, el grito desenvuelto y la catarsis grupal) a un movimiento social (la estructuración de una acción con fines claramente establecidos, diseño de mecanismos para lograr éstos e identidad organizativa) supone dar sentido concreto a su operatividad (un calendario de acciones con fines delimitados, una distribución racional de las acciones y una responsabilidad pública claramente identificada), con base en unaracionalidad discursiva.

3. En este sentido, distingo cuando menos tres líneas discursivas (cada una con su propia carga semántica) en lo que ha ocurrido desde el incidente de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, que de modo muy interesante, no se han logrado distinguir en y desde las redes tecnológicas:

- La protesta contra los grandes consorcios mediáticos que, a través de la simulación de un periodismo objetivo, promueven una línea política y apoyan a (o cuando menos buscan facilitar la percepción favorable de) un candidato, específicamente la relación Televisa-Milenio TV-

encuestadoras con Enrique Peña Nieto y el PRI (pero que extienden sus cuestionamientos a la confiabilidad de las instituciones electorales, a la poco eficiencia del legislativo y a la falta de representatividad de los partidos políticos todos) - Aquella que explícitamente se declaró en contra de Enrique Peña Nieto y del PRI

- Aquella que explícitamente se declaró en favor de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora bien, ante la falta de una racionalidad discursiva y de una cohesión argumentativa de lo que hasta ahora sólo ha sido sino una movilización estudiantil parcial, no se pueden extrapolar estas tres líneas discursivas como si fueran un silogismo. Quien está situado, por ejemplo, en el supuesto a) NO necesariamente supone que acepta el b) y el c) y quien está situado en el supuesto b) NO necesariamente supone que está comprendido dentro del c). Sólo quien está en el supuesto c) podría coincidir con los dos primeros incisos, lo cual, por otra parte, no quiere decir que el apoyo fundamental de López Obrador dependa de ese grupo estudiantil.

III

En la medida en que no se articule una lógica argumentativa que permita pasar del mero “slogan” (o mensaje) de lo que hasta ahora sólo ha sido una movilización estudiantil, a unatematización agendable (o lo que los funcionalistas llaman agenda setting) y, de ésta, a la articulación de un discurso político para construir una plataforma dialógica (como ocurrió con el movimiento estudiantil de 1968), las movilizaciones corren siempre el riesgo—como ocurrió en Egipto y Libia, por ejemplo—de perderse en su propia espontaneidad. La falta de una racionalidad discursiva diluye la cohesión inicial del grupo y lo fragmenta en una serie de ideas o nociones inconexas y carentes de sentido teleológico.

¿Qué es, finalmente, lo que se busca? ¿Anular la candidatura de Enrique Peña Nieto? ¿Deslegitimar el proceso electoral en su conjunto? ¿Construir una plataforma estudiantil para apoyar a Andrés Manuel López Obrador? Los primeros dos supuestos conllevan una profunda carga antidemocrática.

No porque no nos guste un candidato podríamos pedir que se anule su candidatura o su derecho a debatir su proyecto político. Además: suponiendo que Peña Nieto no fuera el candidato del PRI o que éste no participara en el proceso electoral ¿se modificaría sustancialmente el problema de fondo de la política mexicana? También sería grave descalificar el proceso electoral en su conjunto—en el que, mal que bien, participan directamente los ciudadanos—porque un grupo de medios han decidido implícita o explícitamente dar su apoyo a uno de los candidatos.

Entiendo que hasta el momento nadie explícitamente ha pedido eso, pero yace comosubtexto de una parte de las demandas de la movilización. Por otra parte, el tercer supuesto resultaría paradójico porque quienes lo esgrimen estarían incurriendo en lo mismo que le critican a Televisa-Milenio TV-GEA-ISA, nomás que a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Desde mi punto de vista, la aportación más valiosa de esta movilización inicial y que uno esperaría pudiera madurar en un movimiento radica en la primera línea discursiva: La protesta contra los grandes consorcios mediáticos que simulan una objetividad periodística, la concentración antidemocrática de los medios electrónicos de información (es ya francamente insostenible) y la falta de representatividad real de los partidos políticos que, lejos de responder a los intereses de una sociedad crecientemente plural y crítica, se han encerrado en sí mismos, en su propia auto-representación, desvirtuando el sentido de la política y de una contienda genuinamente democrática.

Un movimiento de esta naturaleza podría tener, a largo plazo, una efectividad mucho mayor que la de meramente externar repudio ante una candidatura. Por ejemplo, se podría conminar al IFE a un diálogo con una representación plural estudiantil para explicitar aquellos puntos del proceso electoral—por ejemplo, los debates o la selección de la empresa que suministrará la plataforma electrónica para el conteo de votos—que han generado molestia y dudas. Asimismo, se podría articular una presentación y un debate público con el próximo Congreso para discutir una verdadera transformación de la Ley Federal de Radio y Televisión y crear una instancia autónoma, con participación ciudadana, para ampliar y dar mayor credibilidad a los espacios en la radio y la televisión. De antemano muchos nos sumaríamos a una iniciativa de esa naturaleza.

¿Cómo cubrir una elección en la era digital?: Consejos de Esther Vargas

- Lecciones de las elecciones peruanas, según la directora de Clases de Periodismo.

- La periodista habló sobre su experiencia en entrevista con RMC.

- “Somos periodistas para servir a la gente, no para decidir sus opiniones o manipular la información. Cuando cubrimos una elección tenemos que pisar tierra y saber que lo que más valorará la gente va a ser la información y no la opinión”, dice.

Fotografía: "Tecnología" por Esther Vargas en Clases de Periodismo @ FlickrFotografía: "Tecnología" por Esther Vargas en Clases de Periodismo @ Flickr

Entrevista por Jorge Tirzo

Publicado originalmente en RMC #130

Perú vivió unas agitadas elecciones presidenciales en abril y junio de 2011 (primera y segunda vuelta respectivamente). En ellas Ollanta Humala, candidato de la alianza Gana Perú, se impuso a Keiko Fujimori, candidata de la coalición Fuerza 2011 e hija del ex mandatario Alberto Fujimori. A un año de dichos comicios, Esther Vargas, directora del portal Clases de periodismo, en entrevista con RMC habla sobre su experiencia en la cobertura digital del primer proceso electoral presidencial peruano con alta exposición enTwitter y Facebook. Aconseja no perder las principales nociones periodísticas, aprovechar la inmediatez y la interactividad, así como mantener un balance informativo en cualquier plataforma digital.

1.- Mantener la objetividad y cumplir con el deber de informar:

“La elección de 2011 en Perú fue muy complicada porque la prensa perdió el norte. Se favoreció a Keiko o a Humala y los informadores tomaron mucho partido en el asunto. Los periodistas deben hacer su papel que es informar. Claro: los columnistas de opinión pueden fijar postura, pero el periodista, el reportero, debe mantener la objetividad, no puede trabajar con apasionamiento. En Perú, los medios no supieron hacer su papel y algunos espacios ciudadanos como La Mula cumplieron con ese deber de informar, aunque con cierta objetividad ya que cayeron en la misma dinámica”.

2. Ser periodista en cualquier medio o soporte:

“Somos periodistas para servir a la gente, no para decidir sus opiniones o manipular la información. Cuando cubrimos una elección tenemos que pisar tierra y saber que lo que más valorará la gente va a ser la información y no la opinión. Los periodistas tienen que manejarse en esa línea tanto en Twitter, Facebook, los blogs y demás sitios donde estén laborando. Los malos modelos de los medios tradicionales terminan por replicarse peligrosamente en los nuevos medios y eso es lo que debemos evitar; no es fácil, pues al final somos periodistas al margen del soporte”.

3. Ser congruente en todos los canales:

“La bipolaridad en redes sociales es muy fuerte. Encuentras periodistas que en Twitter dicen una cosa, en sus columnas de opinión dicen otra y en el blog dicen otra más. No le hace bien al oficio culpar a Twitter del asunto. Twitter ha vuelto locos a los periodistas, pero yo creo que tiene mucho que ver con el ADN del periodista. Si el periodista tiene unADN que le recuerde cómo debe informar o cuál es su rol, no pasan estas cosas en ningún medio”.

4. Escuchar todas las voces:

“Es cierto que Twitter te altera mucho y cambia mucho las reglas, pero hay que tratar de ser muy cuidadoso para siempre escuchar a todas la voces. Un periodista no puede actuar como se hizo en Perú cuando un reportero dijo: ‘Señor candidato del equipo de Fujimori, usted es un ladrón´. Calificar es muy arriesgado, denunciar sin pruebas es arriesgado. Efectivamente, lo políticamente correcto era estar en contra de Fujimori, pero no puedes acusar sin pruebas”.

5. Seguir a todos los candidatos en redes sociales y ser equitativos:

“Monitorear a los candidatos es parte de nuestro trabajo si estamos cubriendo una elección. Hay que seguir al candidato, sus asesores, su entorno, seguir a su esposa y a sus hijos. Debemos tener una relación cuidadosa con los candidatos una vez que los seguimos. Yo creo que hay que ser amigo o fan de todos los candidatos en Twitter o Facebook, pero seguirlos a todos por igual. Yo recuerdo siempre el hecho de que O Globo estableció que sus periodistas debían ser fans de todos los candidatos para no ser parciales. Eso creo que es fundamental para que los periodistas tengan un equilibrio informativo”.

6. Cuidar los retuits y explicarlos:

“Si retuiteamos a un candidato, expliquemos a nuestra audiencia por qué lo hacemos. Hacer retuit parece como si apoyáramos al candidato y la gente es muy sensible. Por ello conviene agregar al mismo un mensaje que aclare por qué lo hemos hecho. El retuit en automático no da muchas luces sobre qué cosas estoy pensando respecto a una elección o respecto a un candidato”.

7. Pensar, cuidar y revisar nuestros tuits:

“Hay noticias que nos van a indignar, qué nos van a llenar de rabia y con las que podemos perder el sentido común. Por ello hay que tener mucho autocontrol, dejar los prejuicios a un lado, y ser muy cuidadosos al momento de juzgar. Mandar un tuit toma un segundo y en ese segundo puedes arruinar tu carrera periodística al tomar posición por alguien. Hay que tener cuidado de los mensajes directos que mandas, porque nunca sabes cuándo pueden fallar o si te equivocas pueden terminar siendo públicos. Creo es una realidad muy compleja para el conjunto de periodistas que no están acostumbrados a la inmediatez”.

8. Dar la importancia debida a las redes sociales:

“Yo creo que los mexicanos ya han experimentado con varios sucesos que demuestran la importancia de las redes sociales. De hecho fue muy famoso el caso de México de un funcionario que dijo que los indígenas apestaban y que le costó el puesto. Es un ejemplo de cómo si utilizas Facebook a la ligera, o crees que solamente tus amigos te van a leer, puedes quedar muy mal”.

9. Prepararse con antelación para monitorear las redes sociales el día de los comicios:

“Los medios deben prepararse bien para las elecciones. Veo experiencias positivas como lo que está haciendo Animal Político que tiene el espacio del reportero ciudadano. Es bueno poner muchos ojos en el escenario de elecciones y tomar medidas para filtrar la información antes de publicarla”.

10. Mantener la comunicación efectiva con los lectores para no defraudarlos:

“Hay candidatos y funcionarios que responden con mayor facilidad por Twitter que por un correo o llamadas telefónicas. Estas herramientas nos acercan más a las fuentes y a un caudal de información demasiado amplio. También nos acercan más a la audiencia, que antes estaba más lejos y no nos criticaba o cuestionaba tanto como ahora. Son las ventajas que hay que aprovechar de Twitter para no defraudar a los lectores. Lamentablemente creo que los periodistas perdemos el norte y solemos defraudar a mucha gente que te tenía en un perfil muy alto hasta que te conoció en Twitter”.

Coordinador Editorial de Revista Mexicana de Comunicación.

Profesor del ITESM.

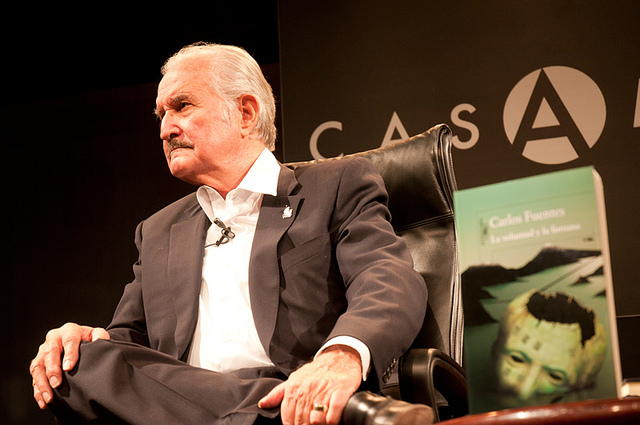

Recuerdo de un libro: "Terra Nostra" de Carlos Fuentes

Juego de ojos

- Ante el deceso del autor de La muerte de Artemio Cruz, Sánchez de Armas recuerda una de sus obras.

- Reflexiones sobre la relación entre los escritores y sus obras.

- Las reflexiones de Edmundo llenan muchas páginas y tienden a lo laberíntico, pero no tengo la menor duda de que son suscritas en su integridad por Carlos Fuentes, y que ambos, en el Walhalla de las Letras, están a la mesa de los creadores en la animada deliberación que las musas–valkirias obsequian con vinos del Valle de Guadalupe.

“La voz interior… te dice cosas… acaba por dictarte prácticamente todo.”

Edmundo Valadés

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

Al mediodía del martes 15, con la noticia de la muerte de Carlos Fuentes, volvió un episodio luminoso de hace treinta años: descubrí Terra Nostra y, siendo ésta una novela tan arriscada, me abrió sus puertas con donosura y pude transitarla como si diera un paseo de primavera en una pradera inglesa.

No he conocido otras experiencias semejantes con este libro, sino más bien expresiones de lo difícil que es. Lo platiqué con Fuentes a mediados de 1996 durante una cena en la casa de Pepe Carreño. Me dijo que un libro puede elegir a sus lectores. Respondí que algunos azotan la puerta en la nariz a los intrusos –pensando en Ulises– y esto le causó gracia. Fue un intercambio breve. Me dediqué a escuchar su conversación con García Márquez. No lo volví a ver.

Pero la relación del lector es con la obra y no con el autor. Cuando se coloca el punto final, sea una obra maestra como Terra Nostra o un artículo periodístico como éste, el escribidor sabe que renuncia a cualquier título de propiedad. Es igual que con los hijos: se les construye para que tengan vida propia.

Así que con la tristeza de que llega a su fin una vida productiva, celebremos que sus frutos se quedan entre nosotros. Nadie que abra Los miserables o Las verdes colinas de África o Piedra de sol o Aura, sufrirá por que ya no caminan en la tierra Víctor Hugo, Hemingway, Paz o Fuentes, pues en realidad no murieron. En donde está el rasgar de vestiduras, el crujir de huesos y las cenizas en la testa, es en la legión de los no-lectores y los busca-reflectores. Ya los escuchamos compitiendo en la construcción de panegíricos, disputándose el premio al lamento más original, codeando un lugar en el daguerrotipo de la posteridad. Si quiere verlos en acción acuda a las reseñas del “Homenaje Nacional de Cuerpo Presente a Carlos Fuentes en Bellas Artes”. (Escucho en la radio que el nuevo presidente galo, Hollande, lamenta la muerte del escritor, “acaecida el mismo día” en que el político tomó posesión. ¡Válgame Dios! Creo que ya extraño a Sarkozy.)

Yo por mi parte volveré a las páginas de La región más transparente, pero no a las de Gringo viejo; tocaré a la puerta de Artemio Cruz pero me seguiré de largo frente a La silla del águila. Y no dejaré de cavilar sobre el misterio mayor: ¿cómo se construye un escritor? Acompáñeme el lector en la respuesta que me dio Edmundo Valadés, publicada en mi libro de 1996, En estado de gracia*:

“¿Por qué escribí? Porque me nació la necesidad desde niño. A los doce años escribía cuentos, proyectos de novela, obras pequeñas de teatro. Pero no tuve quién me guiara. Para mí fue una revelación. Tuve la conciencia de que es un don que uno trae. Ignoro si se dé el caso de que alguien se pueda hacer escritor por otro camino.

“Leía mucho, vorazmente. Conforme fui creciendo, seguía escribiendo todo lo que puede escribir un chico de catorce, quince o dieciséis años, incluso versos. Además me gustaba mucho el periodismo y compraba periódicos y revistas con el dinero de mi mesada. Me acuerdo que compraba una revista que se llamaba Fantoche, que hicieron una serie de caricaturistas, entre ellos Cabral. En la secundaria Siete fundamos una revista de la que sólo apareció un número –creo que se llamaba Encuentro– donde quizá está mi primer cuento. Y seguí escribiendo. Mandaba mis colaboraciones a revistas como México al Día, a una llamada Continental –que publicaba versos de los lectores- en donde debe haber versos míos de esa época, y al suplemento de El Nacional.

“Mi primer acercamiento a la literatura fue vía la poesía, a los quince o dieciséis años, estando en la secundaria Siete, donde daba clases Xavier Villaurrutia. Un día me le acerqué con toda la timidez y actitud respetuosa de un adolescente a un poeta famoso, para informarle que yo escribía versos y que quería que los viera. Y entonces Xavier, que fue un hombre muy cordial, muy generoso, me dijo: «Bueno, a verlos». Debo haber mostrado unos de ellos, y me hizo una crítica tan inteligente que sin molestarme, sin minimizar mi persona, me hizo ver que no era poeta. Porque yo… bueno, era la edad de la imitación, claro. Yo trataba de hacer versos, o copiaba versos de otros poetas en una época en que se rompieron las formas clásicas –imperaba eso que llamaban «versolibrismo», verso libre, sin asonancias ni consonancias-. Y me dio una lección. Dijo: «Nosotros, mi generación, hemos podido transformar la poesía, la lírica mexicana, porque primero nos sometimos a las formas clásicas. No se puede ser un poeta sin dominar antes el soneto, la décima. Usted tiene que empezar por conocer y dominar las formas clásicas, porque sólo dominándolas se logra instaurar nuevas formas de expresión. Usted ha empezado al revés».

“La del escritor es como una voz interior. Claro, la puedes tener sin saberlo, pero si te pones a trabajar, a escribir y a escribir, haces que esa voz interior se despierte. Y ella acaba por dictarte prácticamente todo. Empieza a manar. Te dice cosas tan extraordinarias que te asombras. Es como un diálogo con esa voz interior.

“Yo siempre he puesto el ejemplo de que el escritor es como un minero: tiene que hallar la veta de oro que lleva dentro. ¡Pero cuesta un carajo! Tiene que estar dale y dale, quitando la tierra para, de pronto, gracias a esa disciplina, a ese esfuerzo, tocar la veta de oro. ¡Carajo! Entonces, te falta tiempo para captar lo que quieres decir. Pero no es inspiración, es trabajo. Es dale y dale… Yo lo he sentido: cuando uno encuentra la veta –aunque para ello deba haber permanecido encerrado, aislado, días, meses-, en ese momento de diálogo del escritor con su voz interior, ¡es Dios!, pues está fabricando mundos. En esos instantes el escritor no piensa en el lector. En ese momento el lector no existe. El acto de escribir es un acto tan solitario, que es Dios creando mundos. En este momento en que se empieza a crear viene una exaltación, una emoción, un instante de gracia… Uno está construyendo mundos. Ya lo del lector es posterior.

“El escritor no tiene excusas. No le queda más que escribir. Debe ser fiel a esa necesidad. Se puede evadir con mil excusas que uno se da a sí mismo: porque estoy cansado, porque tengo problemas familiares, por mil cosas… Pero… el escritor no puede excusarse. Tiene que escribir. Bien o mal, no importa. Tiene que decir: «Aquí está esto: es lo que fui capaz de hacer y lo hice».

“Uno sabe que es escritor cuando va sintiendo que domina el oficio, que va encontrando un estilo. Como digo a mis alumnos: «La conquista final del escritor, es la de su estilo, es la de poder expresar su voz a su propia manera, con su propia sensibilidad». Tienes atisbos, tienes metáforas, comparativos afortunados. Cuando te vas adueñando de tu propia capacidad de expresión, cuando vas logrando una conquista de tu manera de expresar, al ejercer el oficio, va a empezar a manar más y más, se te van a ocurrir más y más cosas. Quizá empiezas sin plena conciencia, tal vez con cierta timidez, con cierta reserva, pero al irte soltando, al sentir la posibilidad inmensa que tiene el idioma, que tienen las palabras –cuando las vas dominando y ordenando de una manera muy tuya-, en ese momento es cuando empiezas a estar del otro lado. Pero tienes que pasar por un proceso de disciplina de trabajo hasta que surja ese diálogo de los dedos con la máquina de escribir, cuando los dedos son una prolongación de lo que se está pensando… lo destilas en los dedos: las metáforas, el adjetivo, la descripción. Porque has tenido antes la disciplina de trabajar, de buscar. Y sólo se puede saber escribiendo, publicando.

“Otro instrumento importantísimo para el escritor es la lectura. Son otros escritores quienes nos empujan. Primero no tenemos los elementos propios, son prestados por esos escritores y nos van a ayudar a que nosotros inventemos nuestra técnica, nuestro estilo. La meta de un escritor es la conquista de su estilo. Cuando uno lee un texto suelto, dice: «Esto es de Borges», «esto es de Rulfo», «esto es de Cortázar». ¿Por qué? Porque ellos conquistaron un estilo propio. Cuando Borges escribió: «Fatigué bibliotecas…», antes de llegar a utilizar el verbo «fatigar» así, él se fatigó cantidad, no le fue dado gratis. Tuvo que leer mucho, tuvo que reflexionar, que pensar. Finalmente él es un inventor.

“Es preciso capturar a diario todas las cosas que uno ve, que uno oye, que uno siente. Así se van acumulando esas tarjetas que son los ladrillos del escritor. Llega un momento en que una de esas frases es la precisa para tal personaje. Hay que estar absorbiendo de nuestro alrededor elementos y descripciones que van a servir para reinventar. Un escritor no puede inventar todo. Tiene que partir de una serie de elementos. Y escribir, escribir. O quizá, como decía un amigo: proponerse, al escribir un cuento, buscar cinco desenlaces diferentes. Como una técnica. O cinco principios diferentes. Jugar con las palabras. Enriquecer el idioma. Hacerse de un instrumental que va a servir maravillosamente a la hora de sentarse frente a la máquina a recontar. Hay que leer haciendo altos de reflexión. Por ejemplo, ahora que estoy releyendo a Proust –si a algún autor he leído ha sido a él, desde 1940-, digo caray, ya definí algo muy importante, que no recuerdo que nadie lo haya hecho: diría que En busca del tiempo perdido es, además de una novela, una de las más grandes reflexiones que se ha hecho un hombre ante todas las circunstancias de la vida. El libro de Proust es una fabulosa reflexión. Lo que he hecho en esta relectura –cuando mi memoria es más débil-, es llenar el libro de anotaciones y sugerencias para escribir –escribiría otro libro sobre En busca del tiempo perdido– y sobre todo podría hacer ahora una antología de los momentos culminantes de En busca del tiempo perdido: dónde nacen los celos, dónde nace el sadismo, esto, lo otro…”

Las reflexiones de Edmundo llenan muchas páginas y tienden a lo laberíntico, pero no tengo la menor duda de que son suscritas en su integridad por Carlos Fuentes, y que ambos, en el Walhalla de las Letras, están a la mesa de los creadores en la animada deliberación que las musas–valkirias obsequian con vinos del Valle de Guadalupe.

* Con mucho gusto enviaré una copia en pdf a quien la solicite al correo juegodeojos@gmail.com

Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.

16/5/12

@sanchezdearmas

Del marketing político tradicional al marketing 2.0

- Una retrospectiva crítica de su evolución y presencia en México

- La dinámica de Internet y las redes sociales han cambiado la relación entre electores y políticos.

- «En el futuro, el tiempo dedicado a Internet por parte de los electores en América latina será mayor al número de horas por semanas destinadas a la exposición en televisión. De ahí la importancia de mejorar las estrategias de persuasión, interrelación, diseño y arquitectura propagandística de las ciber campañas», dicen los autores.

Facebook de los candidatos presidenciales – México 2012

Por Andrés Valdez Zepeda/ Delia A. Huerta Franco/ Arturo Vergara Ochoa

Publicado originalmente en RMC #130

Hoy día, las elecciones no necesariamente se ganan en la televisión, sino también en el ciberespacio, utilizando las nuevas formas de comunicación política alternativa, que posibilitan el posicionamiento de candidatos, partidos y temas de campaña en sectores específicos de la sociedad. Las cibercampañas posibilitan la transformación de las campañas tradicionales sustentados en la acción unilateral de la clase política hacedores de campañas en amplios y verdaderos movimientos ciudadanos en la búsqueda de un mejor futuro.

Ciertamente, las cibercampañas abaratan, simplifican y hacen accesible los mensajes de los candidatos y partidos a la ciudadanía. Sin embargo, todavía no se ha sabido explotar en la región las potencialidades de este tipo de herramientas y los políticos lo que comúnmente han hecho es trasladar la forma tradicional de hacer política a la Internet con poca innovación y creatividad.

[issuu width=600 height=400 embedBackground=%23000000 pageNumber=51 printButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120611211448-7d8145112a944b75aa0a5e95a500a715 name=rmc_130_web_01__1_ username=mexcomunicacion tag=elecciones unit=px v=2]

El marketing político

El marketing político llegó a Latinoamérica como parte del proceso de transición a la democracia y se instauró en México a partir de los años ochenta, cuando los procesos electorales comienzan a ser más competidos y cuando las elecciones se convierten en los conductos privilegiados para el acceso y la conservación del poder público.

Bajo sistemas de cuño autoritario o totalitario, no era posible ni necesaria la existencia del marketing político, ya que sólo la democracia es un sistema basado en la construcción de consensos sociales y la mercadotecnia surge como un instrumento o medio para construir esos consensos, haciendo más competitivos a los candidatos y a los partidos políticos, ayudándoles a establecer ciertas ventajas comparativas.

Poco a poco, el uso del marketing político se fue generalizando, ya no sólo como herramienta para buscar un mayor nivel de competitividad en la política electoral, sino también como medio para construir y afianzar la legitimidad de políticos, gobiernos, instituciones públicas y organizaciones sociales.

De esta forma, el marketing político pasó de ser una alternativa a una necesidad para todos aquellos partidos, candidatos y lideres que sustentan su liderazgo en la construcción de consensos sociales y mayorías electorales estables.

Con el avance de la tecnología, el marketing político alcanzó otra dimensión, convirtiéndose en una herramienta indispensable de la comunicación política, más económica, más expedita y eficiente y, sobre todo, de mayor alcance.

Fue así como en dos décadas, el marketing político se modernizó y se generalizó su uso, de tal forma que hoy día no hay proceso electoral, sobre bases democráticas, que no sea utilizado el marketing ya sea en forma de investigación de mercados, como proceso de planeación estratégica, como medio para construir y desarrollar una imagen pública, o como instrumento de comunicación política.

En el presente trabajo, se describirá el desarrollo del marketing político en México en sus dos etapas constitutivas: la época del marketing tradicional y la actual época de las ciberpolítica y la democracia digital.

El marketing y las campañas tradicionales

El marketing como herramienta estratégica aplicada en la política electoral tomó importancia en la medida que el nivel de competitividad del sistema electoral y de partidos políticos se incrementó. Sin embargo, para que esto sucediera tuvieron que presentarse transformaciones importantes en las campañas electorales.

En el pasado, las campañas electorales eran procesos poco competitivos impulsados por las elites políticas con el fin de legitimarse socialmente. No eran propiamente campañas sustentadas en una verdadera confrontación y debate público, en igualdad de circunstancia y recursos, entre diferentes actores y partidos, así como entre proyectos y corrientes políticas alternativas y, mucho menos, procesos respetuosos de la libertad de elección. Más bien, eran campañas legitimadoras de decisiones autoritarias cobijadas bajo procedimientos democráticos, en la que las acciones fraudulentas, la compra y coacción del voto eran prácticas comunes.1

En el caso de México, imperaba el sistema de partido hegemónico de Estado, que permitía la presencia de una “oposición leal”, que más que disputar los espacios de poder, su participación servía como elemento legitimador del status quo. En otros países, como Argentina y Brasil, la democracia se entendía como movilización de masas por medios clientelares, donde la cooptación y manipulación del voto era común.

En esos tiempos predominaban las campañas de la tarima, en la que los discursos incendiarios, abstractos y extensos se imponían como forma tradicional de comunicación política. Los electores eran vistos como masas, más que como individuos, mucho menos como ciudadanos, mismos que eran “pastoreados” y movilizados políticamente por caciques y líderes gremiales corruptos.

Los partidos políticos “oficiales” eran considerados como agencias electorales de los gobiernos en turno, ya que no tenían vida propia, mucho menos independencia o autonomía para tomar sus propias decisiones y determinaciones. Los partidos opositores recibían distintas canonjías y diferentes prebendas, cuando colaboraban con el sistema, como en el caso de México, o, al contrario, eran sujetos de persecución y escarnio político, cuando ejercían la crítica y luchaban verdaderamente por los espacios de representación pública, como los casos de Chile y Perú.

La política era entendida como rito y protocolo. La formalidad se imponía sobre lo informal, la forma sobre el contenido, predominando los grandes mítines y manifestaciones, donde al elector se le coaccionaba para asistir y apoyar a sus candidatos. Por su parte, los candidatos eran los políticos expertos en la arenga y la retórica; al elector, le tocaba jugar sólo un papel pasivo: escuchar y apoyar las plataformas programáticas de los partidos y sus abanderados.

En este tipo de campañas, la ideología se sobreponía a todo. Eran los tiempos de las revoluciones sociales y de las grandes movilizaciones populares, donde predominaba el caudillismo y los líderes populistas. De esta forma, la identidad partidista, el adoctrinamiento y la sobre ideologización permeaban y daban cuerpo a la política.

Este tipo de campañas usaban muy poca tecnología o era muy rudimentaria, limitándose, muchas veces, a los altavoces, aparatos de sonido para el perifoneo y a la radio. Tampoco eran campañas sustentadas en la información y el conocimiento. De hecho, la escasa información existente era monopolizada por las elites, bajo el argumento de que “la información es poder”, evitando socializarla con los electores. Por su parte, el conocimiento no era valorado como una variable importante para generar ventajas competitivas en estas campañas.

Sin embargo, este tipo de formas de entender, procesar y hacer política cambiaron sustancialmente, como resultado de las transformaciones en las estructuras económicas, políticas y sociales de la región. La modernización económica, la democratización y el desarrollo tecnológico generaron no sólo un nuevo tipo de sociedad, sino también una forma distinta de disputarse y ejercerse el poder político. En consecuencia, las campañas electorales de carácter competitivo cobraron una mayor importancia, transformándose de ritos protocolarios a ejercicios competitivos determinantes para el acceso y conservación del poder público.

De esta forma, el marketing político se convierte en una herramienta necesaria para buscar mayores niveles de competitividad política para el acceso y conservación de espacios de poder político.

La política en la era punto.com

La política ha sido transformada históricamente gracias, en gran medida, al desarrollo tecnológico. Por ejemplo, con la invención de la imprenta moderna, en 1440 por el alemán Johannes Gutenberg, las ideas políticas y religiosas pudieron ser reproducidas masivamente para poder llegar a más gente. Así, las copias manuscritas de proclamas, manifiestos, idearios o doctrinas políticas, dieron paso a reproducciones de publicaciones en serie de libros, periódicos y revistas, lo que significó un avance revolucionario para poder propagar ideas y proyectos políticos a escala mucho mayor. Fue así como las ideas renacentistas tuvieron mayor eco y difusión al ser reproducidas en textos e imágenes en toda la vieja Europa. Hoy día, la impresión manual ha cedido lugar a la impresión electrónica y digital que posibilita una alta calidad y rapidez en la reproducción de textos e imágenes de carácter político.

Por su parte, con la invención de la radio por el inglés Guglielmo Marconi en 18972, las posibilidades de propagar las ideas políticas y sociales aumentaron significativamente.3 Ahora ya no sólo era el texto, sino la voz el medio por el cual se pudo propagar las ideas políticas a grandes distancias. Ya para los años veinte del siglo pasado (XX), las estaciones de radio con programas de entretenimiento e informativos empezaron a surgir en diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos y Argentina. Para la siguiente década, la radio había incursionado de lleno en la política y, en lo particular, en las campañas electorales. Un ejemplo de ello fue la campaña de F.D. Roosevelt en Estados Unidos de Norteamérica, quien utilizó la radio como medio para ganar las elecciones presidenciales.4

Con la invención de la TV a finales de la década de los veinte5, la comunicación política alcanzó niveles sin precedente, posibilitando la transmisión a distancia de sonidos, imágenes y textos. En 1952, el candidato republicano D. Eisenhower utilizó la televisión para ganar la elección presidencial, transmitiendo 36 diferentes spots publicitarios en este nuevo medio de comunicación de masas. A partir de ese momento, la televisión se convirtió en el medio privilegiado de la política a nivel global para tratar de influir en el comportamiento y conducta de los electores.6

Para la década de los setenta, con la invención de la Internet7 y su socialización a fines de la década de los ochenta, esta nueva tecnología de la información y las telecomunicaciones generó otro gran avance, mismo que posibilitó una comunicación política mucho más masiva, pero a su vez, personalizada.

Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías es posible hacer llegar a millones de electores los mensajes de campaña de los partidos y los candidatos.8 Es posible también, a través de este medio, recabar sumas millonarias para el financiamiento político, como lo hizo Barack Obama en Estados Unidos durante 2008. De hecho, la nueva tendencia mundial es impulsar ciber-campañas electorales, utilizando las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones con el fin de ganar una elección a un puesto público. Es decir, la mayoría de los ejercicios proselitistas en el orbe utilizan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como medio para tratar de influir en la conducta del votante y ganar las campañas electorales.

En cierta medida, hoy día estamos viviendo en la política una nueva era, que bien se podría denominar “punto.com,” sustentado en el uso de la internet, la telefonía (celular) y las comunicaciones mediadas por dispositivos computacionales para tratar de influir en los demás y alcanzar objetivos políticos.

Las campañas políticas y las TIC

Toda campaña electoral implica un esfuerzo proselitista que realizan candidatos y partidos en la búsqueda del voto de los ciudadanos. Estos esfuerzos proselitistas, hoy día, se han profesionalizado y especializado, de tal forma que han incorporado conocimientos de frontera en el campo de la mercadotecnia política, así como nuevas tecnología de la información. De hecho, las campañas son, en esencia, paquetes tecnológicos y de información orientados a la conquista de los mercados electorales.

Las TIC se usan, hoy día, tanto para la investigación y segmentación de mercados electorales como en el proceso de comunicación política, la auditoria y construcción de imagen, así como en las acciones proselitistas y de persuasión de candidatos y partidos hacia los ciudadanos.

Para la investigación de mercados político-electorales, por ejemplo, se han diseñado una serie de paquetes computacionales que permiten el procesamiento de datos, el cruce de información y la interpretación de resultados de manera rápida y oportuna. Además, ya existen dispositivos ópticos que permiten el levantamiento de la información y su concentración de manera automatizada, para su procesamiento en un corto tiempo, economizando y reduciendo los esfuerzos en la investigación.

La comunicación política, en la era mediática, se sustenta también en el desarrollo tecnológico, ya sea a través de la televisión, la telefonía, la Internet, la radio, las impresiones digitales, las redes sociales y el perifoneo, por señalar algunos. De hecho, la comunicación política se ha desarrollado gracias a los avances tecnológicos y, sobre todo, a la socialización de los dispositivos electrónicos, computacionales y de telecomunicaciones.

La auditoria y construcción de imagen, como un elemento central de las campañas modernas, también se sustenta en el desarrollo tecnológico, ya sea a través de paquetes computacionales para la investigación de la percepción de los electores sobre la imagen de los candidatos y partidos, la difusión de campañas promociónales para la construcción de imagen por medios electrónicos, así como la impresión de una serie de elementos publicitarios y objetos utilitarios con fines promocionales.

Además, las redes sociales como el Facebook y el Twitter se han convertido en medios de comunicación por excelencia, que bien utilizados puede ayudar a conocer mejor a los electores, a comunicarse con ellos y movilizarlos a las urnas para acceder o conservar posiciones de poder político.

Finalmente, el desarrollo de las TIC ha posibilitado la construcción de bases de datos de los electores que permite a los candidatos y partidos afinar sus estrategias proselitistas de contacto directo y comunicación con los ciudadanos, permitiendo un enfoque y atención particularizada con ciertos sectores sociales, así como la promoción de una serie de redes de proselitismo electoral.

El marketing 2.0 y las ciber-campañas

El marketing 2.0 puede ser conceptualizado como el proceso de investigación, comunicación, organización y movilización político-electoral que se realiza con sustento en las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Por su parte, las ciber-campañas pueden ser conceptualizadas como las diversas acciones y actividades de investigación, comunicación, organización, financiación, movilización y cuidado y defensa del voto que realizan partidos y candidatos usando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones con el objetivo, por un lado, de conseguir el voto de los electores y, por el otro, de evitar que los opositores ganen las elecciones. Es decir, las ciber-campañas implican dos frentes: el frente de atracción de votos a favor de una partido o candidato y el frente de repulsión de votos hacia la competencia.9

Las ciber-campañas llegaron a América Latina a finales de la década de los noventa del siglo XX y hoy día se han popularizado como formas tradicionales de hacer, entender y procesar la política en esta importante región. Estos ejercicios de proselitismo moderno, no sólo han implicado el impulso de campañas de precisión, usando bases de datos y estudios históricos sobre comportamientos de los votantes a nivel, incluso, de sección electoral o casilla, sino también como medios ideales para la persuasión política de alto impacto.

Estos ejercicios de proselitismo moderno, se han apoyado en el uso principalmente de YouTube, Hi5, MySpace, Facebook, Twitter, wikis, blogs, SMS, páginas de Internet y los correos electrónicos, como nuevos instrumentos o medios digitales de hacer campaña. El desarrollo de este tipo de campañas se ha dado de manera más intensa y amplia en países con economías más pujantes y con mayores niveles educativos, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.10

En México, las primeras cibercampañas se realizaron en el año 2000, durante la histórica elección en la que el otrora partido hegemónico de Estado (Partido Revolucionario Institucional) perdió la presidencia de la república y la mayoría de los asientos en el congreso bicameral.11

Durante la elección presidencial de 2006, la Internet sirvió no sólo para hacer llegar los mensajes y las propuestas de los diferentes candidatos a un puesto de elección popular, sino, sobre todo, para atacar y denostar a los adversarios. De hecho, la campaña negativa en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces candidato presidencial de la Coalición por el Bien de México12, se dio principalmente a través de las nuevas tecnologías de la información, la telefonía celular y, por supuesto, la televisión.

De esta forma, era común ver videos descalificatorios en YouTube, recibir correos electrónicos difamatorios y, sobre todo, atacar por diversos medios digitales a AMLO, articulando una campaña de odio y miedo, que logró finalmente sus objetivos.13

En las elecciones de 2009, el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se intensificó,14 especialmente a través del uso de Facebook15 y Twitter. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su página ofreció a los ciudadanos la posibilidad de opinar sobre sus notas y noticias, además de usar de manera amplia las diferentes herramientas de la Web 2.0.

Otros partidos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también acudieron a las ciber campañas, utilizando las redes sociales parar tratar de incidir en la conducta y comportamiento de los electores, impulsando diferentes info estrategias e info tácticas, así como articularon, incluso, mítines virtuales y canales de televisión y radio en Internet, como medios alternativos para tratar de ganar las elecciones.

A través de las ciber-campañas es posible conocer los gustos, necesidades, problemas, deseos, aspiraciones, expectativas, sentimientos y emociones de los electores, así como permiten conocer sobre sus filias y fobias, simpatías y antipatías políticas. En otras palabras, a través de las nuevas tecnologías es posible conocer a profundidad a los votantes y saber qué es lo que los mueve, simpatiza o motiva.16

Por las ciber-campañas, también, es posible comunicarse con los electores, principalmente con los más jóvenes y los sectores con mayores niveles de educación e ingreso económico que tienen acceso a la Internet y a la telefonía, llamados “generación web”. De hecho, las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones permiten una comunicación más interactiva entre los candidatos y los votantes, facilitan el diálogo multidireccional y, sobre todo, posibilitan una comunicación más horizontal con los electores, amen de facilitar la comunicación interna entre los impulsores de la campaña. De cierta manera, la ciber-campañas son entendidas como actividades o acciones eminentemente de comunicación entre políticos y ciudadanos utilizando los nuevos dispositivos tecnológicos.

A través de las ciber-campañas, también, es posible organizar a los electores, transformándolos en ciber-militantes o ciber-voluntarios que impulsen también acciones proselitistas desde la comodidad de su hogar o su trabajo a través de sus redes de amigos, familiares y vecinos, organizado ejércitos de promotores del voto y dotándolos de la información necesaria para el trabajo político.

Recolectar fondos económicos para financiar las diferentes actividades de la campaña y hacer frente a los gastos, producto de las actividades de proselitismo electoral, a través de donaciones de los simpatizantes, es posible también mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Este ha sido el caso, por ejemplo, de naciones que sustentan el financiamiento de sus campañas en fondos privados más que públicos, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica.

Usando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, también, es posible movilizar a los votantes a las urnas el día de las elecciones, facilitando los operativos de organización, logística y movilización electoral, con el fin de ganar las elecciones. Es decir, las ciber-campañas no sólo ayudan a conocer a los electores, a comunicarse con ellos y a organizarlos, sino también a movilizarlos, políticamente hablando.

Finalmente, los nuevos dispositivos tecnológicos, también, son herramientas o medios muy útiles que pueden ayudar en las tareas de vigilancia, observación, cuidado y defensa del voto, especialmente los relacionados con las videograbaciones, que pueden ser utilizados como medios disuasivos para evitar conductas y prácticas ilegales o para documentar irregularidades y delitos que se cometan durante la jornada electoral.

En suma, las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones han posibilitado la existencia de las ciber-campañas, las cuales son estratégicas en la nueva arena político electoral en el orbe, ayudando de sobremanera a construir ventajas competitivas, con el fin de ganar un puesto de elección popular.

A manera de conclusión

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado la forma como se realizan las campañas electorales en América latina y en especial, en México. A partir de la gran experiencia exitosa de las ciber-campañas en Estados Unidos en la elección presidencial de 200817, cuando Obama18 ganó la contienda, esta región ha revolucionado su forma de hacer política y de tratar de ganar el voto de los ciudadanos.19

De esta forma, hoy día toda campaña electoral exitosa implica el establecimiento de tres grandes frentes estratégicos: 1) El mediático, centrado en la radio y la televisión; 2) El territorial, centrado en el contacto directo con la gente; y 3) El del ciberespacio, centrado en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

El frente de las ciber-campañas ha experimentado, en los últimos años, un crecimiento exponencial debido a la socialización de las nuevas tecnologías de la computación y la telefonía. De acuerdo con la consultora ComScore, el uso de la red social Twitter en América Latina ha tenido aumentos sustanciales en los últimos años, ya que, por ejemplo, del 2009 al 2010 se tuvo un aumento de usuarios de un 305%.20 Algo similar ha pasado con Facebook, con los micro-blogs, los wikis, Hi5, Myspace y las demás redes sociales. Sin embargo, el mayor uso de las nuevas tecnologías no significa automáticamente un mayor número de votos para los candidatos usuarios, ni una mayor calidad de la democracia en los países de la región. Todo depende de la forma como se usen estas tecnologías y el fin que se pretenda alcanzar.

Hoy día, las elecciones no necesariamente se ganan en la televisión, sino también en el ciberespacio, utilizando las nuevas formas de comunicación política alternativa, que posibilitan el posicionamiento de candidatos, partidos y temas de campaña en sectores específicos de la sociedad. Las ciber- campañas, también, posibilitan la transformación de las campañas tradicionales sustentados en la acción unilateral de la clase política hacedores de campañas en amplios y verdaderos movimientos ciudadanos en la búsqueda de un mejor futuro.

Ciertamente, las ciber-campañas abaratan, simplifican y hacen accesible los mensajes de los candidatos y partidos a la ciudadanía. Sin embargo, todavía no se ha sabido explotar en la región las potencialidades de este tipo de herramientas y los políticos lo que comúnmente han hecho es trasladar la forma tradicional de hacer política a la Internet con poca innovación y creatividad.21

En el ámbito electoral, la mejor campaña no es la que sólo proporciona información, sino la que invita a la acción, involucra a los ciudadanos, genera confianza y los hace participes de la contienda, permite a la gente interesarse, presentar proyectos y propuesta de gobierno, manifestar criticas y preocupaciones, subir a la red videos y fotos, publicar eventos y, sobre todo, logra el involucramiento y la participación de amplios sectores sociales.

Por ello, las ciber-campañas deben ir mucho más allá del simple hecho de dar información y difundir las actividades de los candidatos y partidos. Las ciber-campañas debe ser consideradas como un conjunto de herramientas que le permitan a los electores y, especialmente a los simpatizantes y apoyadores, el poder comunicarse y organizarse para hacer proselitismo ellos mismos. Es decir, las ciber campañas deben ser concebidas como un medio que facilite la comunicación y la organización de los ciudadanos para convertir a la campaña en un gran movimiento social capaz de movilizar a miles de votantes a las urnas para construir una gran victoria electoral.

Finalmente, se debe considerar que la política implica un proceso constructivo y las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones son herramientas importantes e imprescindibles para poder edificar grandes proyectos de política, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. En el futuro, el tiempo dedicado a Internet por parte de los electores en América latina será mayor al número de horas por semanas destinadas a la exposición en televisión. De ahí la importancia de mejorar las estrategias de persuasión, interrelación, diseño y arquitectura propagandística de las ciber campañas.

Notas

1) En este sentido, son tres las características centrales de este tipo de sociedad. Primero, el uso intensivo de tecnologías de la información en múltiples procesos; segundo, la deposición amplia de datos, información y conocimientos por amplios sectores sociales y, tercero, el uso de la información y el conocimiento como medio para construir poder y riqueza

2) Marconi montó la primer estación de radio del mundo en Inglaterra, utilizando las ondas electromagnéticas descubiertas por Heinrich Rudolf Hertz y James Clerk Maxwell.

3) Ya antes, en 1840 Samuel Morse había inventado el telégrafo y en 1875 Graham Bell inventó la telefonía, misma que posibilitó propagar sonidos y mensajes a través de cables.

4) En Argentina, por su parte, la radio hizo su aparición como medio hegemónico de comunicación política en la elección de 1928, en el segundo periodo de Hipólito Yrigoyen.

5) En 1927 se inició la primer emisión de televisión pública en Inglaterra y en 1930 en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1937, comenzaron las transmisiones regulares de televisión electrónica en Francia e Inglaterra. En México, en 1946 se inaugura el primer canal de televisión, Canal 5, en 1951 en Argentina con el Canal 7 y en Nicaragua en 1956, con el Canal 8.

6) John F. Kennedy ganó la elección presidencial en 1960 gracias a su mejor desempeño en un debate televisado frente a Richard Nixon.

7) Paul Baran es considerado como una de las figuras clave de la creación de Internet. En 1964, él tuvo la idea de crear una red con la forma de una enorme telaraña. En agosto de 1969, al margen del proyecto militar, ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, una división del Ministerio de Defensa de Estados Unidos) creó la red experimental Arpanet, cuyo fin era conectar cuatro universidades.

8) Las nuevas tecnologías posibilitan una comunicación no sólo bidireccional (políticos ciudadanos), sino también multidireccional, (políticos-ciudadanos-ciudadanos-políticos).

9) El primer frente es lo que da origen a lo que se conoce como ciber campaña positiva y el segundo a la ciber-campaña negativa. Estas últimas, han sido proscritas o prohibidas en la televisión en varios países, como México, pero no en el ciber-espacio.

10) En otros países de la región como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y El Salvador las cibercampañas han sido menos utilizadas, ya que la denominada “brecha digital” es más grande y, por lo tanto, el porcentaje de penetración de internet es reducido.

11) De 500 asientos en la cámara de diputados el PRI obtuvo 211 y de 128 curules en el Senado este partido obtuvo sólo 60.

12) Esta alianza fue formada por el Partido del Trabajo, el Partido Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática.

13) De acuerdo con los resultados electorales dados a conocer por el Instituto Federal Electoral, Felipe Calderón ganó la elección con el 35.89% de los votos en contra del 35.33% de AMLO. Roberto Madrazo Pintado, candidato de la Alianza por México, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo 22.23%.

14) Según un estudio de la IAB, para 2010, el 86% de los mexicanos contaba con teléfono celular, 59% computadora de escritorio, 54% computadora portátil, 45% aparatos de videojuegos, 14% teléfonos inteligentes , 8% asistentes personales PDA y 4% Ipads.

15) De acuerdo a Socialbaker, una de las empresas consultoras de las nuevas tecnologías de la información, tan sólo en la ciudad de México existen más de 9.3 millones de usuarios de Facebook.

16) Es decir, detectar los temas que preocupan a los futuros votantes en sus diferencias y similitudes, escuchar sugerencias y ofrecer soluciones al respecto.

17) En la campaña presidencial del 2008, Obama invirtió 750 millones de dólares y en la campaña del 2012 se estima pueda superar la cifra de los mil millones de dólares. La mayoría de estos recursos obtenidos a través de recaudaciones utilizando las nuevas tecnologías de la información.

18) El 4 de abril del 2011, en los Estados Unidos de Norteamérica el presidente Barack Obama anunció su candidatura rumbo a la reelección a través de un correo electrónico dirigido a sus seguidores, un mensaje en Twitter y un video subido a Youtube y a su sitio Web con testimonios de partidarios con el titulo “Comienza con nosotros.” De esta forma, Obama continuó con la estrategia digital que utilizó en su última campaña y que ha marcado la nueva política en el presente siglo (Véase Rafael Mathus Ruiz, Costará reelección de Obama mil millones de dólares, periódico Mural, sección internacional, 5 de abril del 2011, p. 9).

19) De acuerdo a Luis Arvizu, anteriormente los partidos asignaban lo que sobraba de sus presupuestos al uso de internet. Hoy la red forma parte importante de sus estrategias.

20) ComScore es una empresa norteamericana que se dedica a medir las audiencias en el mundo digital, su página Web es www.comscore.com.

21) La desconfianza social en los políticos y los partidos, además, de la desconfianza en la Internet ha limitado a las ciber campañas como medio alternativo de propaganda electoral, que ayude a fomentar una mayor participación ciudadana en las urnas.

*Los autores son profesores investigadores en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. azepeda@cucea.udg.mx

Experiencias en periodismo digital

Los cambios tecnológicos le han traído al periodismo mucha incertidumbre, pero también mucho margen de experimentación. En todas las latitudes, reporteros, editores y directores tienen experiencias únicas sobre el uso de los recursos digitales en las áreas a las que dan cobertura.

Reflexiones, periodismo y redes sociales es una antología elaborada por Esther Vargas con colaboraciones de Clases de Periodismo. Nichos como el periodismo científico, el fotoperiodismo, el periodismo de género y las coberturas de riesgo son analizados desde una perspectiva digital. Útil para comunicadores en activo abiertos a escuchar consejos y modelos efectivos.

Vargas, Esther (Compiladora), Reflexiones, periodismo y redes sociales, Clases de Periodismo, Lima, 2011.

Disponible en formato electrónico en:

http://es.scribd.com/fullscreen/79583155?access_key=key-ife3k38380g7pz6vi9f

Proselitismo digital: Cifras y asertos en 140 caracteres

Libreta de Apuntes

- Numeralia y reflexiones sobre la relación entre política y redes sociales.

- 46 millones de mexicanos tendrán acceso a Internet el 1 de julio de 2012 según la AMIPCI.

- «Los usuarios rechazan el proselitismo convencional: demandan nuevas estrategias políticas que atiendan su capacidad dialógica», dice Omar Raúl Martínez.

Por Omar Raúl Martínez

Publicado originalmente en RMC #130

¿Cuál es el panorama numérico actual en torno a las redes sociales virtuales y el ejercicio político en México? ¿Qué tipo de reflexiones podemos extraer del escenario electoral y de los datos disponibles en esta materia? ¿Qué tan crucial será la actividad de tales implementos tecnológicos en las elecciones presidenciales? Para aproximarnos al tema que se ofrece en la presente edición de RMC, he aqui una numeralia y una serie de reflexiones que ofrecemos en no más de 140 caracteres, al estilo de Twitter, una de las redes sociales con mayor presencia en el mundo y en México.

[issuu width=550 height=359 embedBackground=%23000000 pageNumber=8 printButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120611211448-7d8145112a944b75aa0a5e95a500a715 name=rmc_130_web_01__1_ username=mexcomunicacion tag=elecciones unit=px v=2]

1 Población aproximada en México: 112 millones de habitantes.

2. Total de usuarios de Internet en nuestro país, según WIP México hasta junio de 2011: 40 millones 41 mil.

3. Número de usuarios de Internet que se estima habrá el 1o. de julio de 2012 en México, según AMIPCI: 46 millones.

4. Tiempo dedicado a navegar en Internet al día: 4.12 horas.

5. Porcentaje de usuarios de internet que acceden a alguna red social en México (Sept-2011): 61%, que se traduce en 25 millones de usuarios.

6. Las redes sociales más usadas según AMIPCI: Facebook, 39% (13 millones de usuarios); You Tube, 28% (9.8 mdu), y Twitter, 20% (7 mdu).

7. Porcentaje de usuarios para quienes las redes sociales son una de sus principales fuente de información: 58%.

8. Redes sociales más populares en México (AMIPCI-Sept-2011): Facebook (94%) y Twitter (45%).

9. Perfil de usuario en Twitter: 60% tiene entre 18 y 30 años; 95% reside en zonas urbanas.

10. Porcentaje de usuarios de Twitter que dicen estar interesados en política: 16%.

11. Porcentaje de usuarios de Facebook que aseguran interesarse en temas políticos: 12%.

12. Porcentaje de usuarios de Internet comprendidos entre los 12 y los 29 años (WIP-AMIPC 2011): casi el 50%.

13. Porcentaje de usuarios que utiliza las redes sociales nada más para comunicarse con familiares y amigos, según AMIPCI-2011: 90%.

14. Mexicanos con más seguidores en Twitter hasta el 19 de marzo: Paulina Rubio (cantante), RGB Chespirito (cómico), Dulce María (cantante) y Polo Polo (cómico).

15. Paulina Rubio: 3 millones 443 mil seguidores; RGB Chespirito: 2 millones 728 mil; Dulce María: 2 millones 543 mil; Polo Polo: un millón 765 mil.

16. Número de seguidores en Twitter de los candidatos presidenciales: Peña Nieto, 448 mil; Vázquez Mota, 359 mil; López Obrador, 307 mil.

Twitteando reflexiones

• Internet posibilita la comunicación directa, sin intermediarios, a fin de potenciar el diálogo entre actores públicos y ciudadanos.