Botica 192: ¿Y los culpables? / Paso a la alegría / Un desastre / Diferencias

Botica R192

- Las primeras víctimas fueron, obvio, los jóvenes. Pero otras que deben estar preocupadas son las autoridades capitalinas, hoy presentadas como responsables de una acción que infundió miedo y desvió la atención de a quienes iban dirigidas las protestas: Peña Nieto y las televisoras. Urge que continuemos indagando lo ocurrido, para descubrir a los culpables.

- Los tiempos han cambiado y hoy no habrá tanta complacencia como antaño; aunque muchos sólo piensen en la chamba.

- Los empleados del IFE no tendrán muchas de las prestaciones que a fin de año se dan, algo que ocurrirá en varias dependencias oficiales, donde el presupuesto ya se dilapidó.

Por Jorge Meléndez Preciado

¿Y los culpables?

Dejaron libres a 56 de los 70 detenidos. Quedan 14, entre ellos una mujer, Rita Emilia Nery; raro que ella sola haya cometido “vandalismo”. Entre los hombres, César Llaguno, un bolero al que le quitaron sus cosas para repeler la agresión de los policías, inocente a todas luces, sigue en prisión. Un granadero, él solito, detuvo a 50 muchachos y los acusa de múltiples delitos. Las declaraciones no fueron rendidas ante personal de la justicia, sino las tomaron diversos individuos y los expedientes están mal integrados. Como en 68, los videos y testimonios de periodistas y la televisión, faltaba más, fueron pruebas. El delito de “ataque a la paz”, es parecido al abolido de “disolución social”; por ello expertos nacionales y extranjeros señalan que es necesario derogarlo, ya que es similar al de terrorismo (hasta 30 años de prisión). Pareciera que a los todavía encarcelados, se les aplicarán penas menores para que salgan libres. Ello porque los jóvenes del #YoSoy132, familiares de víctimas y organizaciones diversas exigen su excarcelación. En el acto del viernes, en el Ángel de la Independencia, unos mil participantes leyeron los nombres de todos los que aprehendieron y afirmaron que no los dejarán en chirona. Frente a la concentración un imponente edificio del HSBC, que lava dinero en el mundo, según las autoridades de EU, se erguía en contraste con los que luchan por los derechos humanos. Paradojas, siempre. La pregunta es: ¿Quiénes realizaron la provocación? Las primeras víctimas fueron, obvio, los jóvenes. Pero otras que deben estar preocupadas son las autoridades capitalinas, hoy presentadas como responsables de una acción que infundió miedo y desvió la atención de a quienes iban dirigidas las protestas: Peña Nieto y las televisoras. Urge que continuemos indagando lo ocurrido, para descubrir a los culpables.

Paso a la alegría

La película No de Pablo Larraín es en ocasiones tediosa porque se centra en el personaje encarnado por Gael García Bernal, quien por cierto luce en un momento una playera de México 68. Pero que un publicista les diga, a los izquierdistas dogmáticos, como derrotar mediáticamente a Pinochet en un plebiscito, es importante. La lucha por nuevas formas de expresión es rechazada por muchos que ya no entienden las nuevas alternativas. Por cierto, los artistas e intelectuales, en general, estaban en Chile con el cambio. Algo que vimos en un video recientemente aquí, donde muchos se sumaron para defender a los presos políticos recientes. Lo que deben tomar en cuenta las nuevas autoridades culturales. Los tiempos han cambiado y hoy no habrá tanta complacencia como antaño; aunque muchos sólo piensen en la chamba.

Un desastre

No sirven las máquinas de entrada y salida que dan y recogen los boletos para el ingreso de automóviles. El elevador del edificio de cinco pisos del estacionamiento apenas lo van a instalar. En donde están las salas de las 7 a la 10, hay únicamente tres baños individuales, para más de 600 personas. Los pisos son provisionales y ya hubo varios accidentados. Una señora dijo acertadamente: “Esto es un cascarón”. Podríamos seguir acerca de lo mal hecho en la Cineteca, la que presumieron Calderón y Sáizar a un costo de 540 millones de pesos. Pero ya sabemos que con tal de inaugurar algo, no importa como quede. ¿Recuerda el CNA y la Biblioteca Vasconcelos?

Diferencias

Los empleados del IFE no tendrán muchas de las prestaciones que a fin de año se dan, algo que ocurrirá en varias dependencias oficiales, donde el presupuesto ya se dilapidó (¿elecciones?). Para nuestro optimismo: Leonardo Valdés ganará en 2013 más de 4 millones de pesos.

Tres

En la esquina de Luz Saviñón y Sánchez Azcona, hay dos pequeños lugares que vale la pena visitar en estos días de relajación. En la mera esquina se encuentra “La madre tapa”, un lugar donde un chef sensacional prepara varias delicias de la cocina española con productos importados. Al lado, por si usted quiere deleitarse con una cerveza de otro país, está “Beer Bros”, donde existe una delicia: la espumosa de Rusia llamada “Tormenta” y hasta algunas bebidas canadienses, poco conocidas pero muy fuertes. Por cierto, debido a fin de año la Botica cerrará, momentáneamente, su cortina. Nos encontraremos en 2013. A todos: ¡Felicidades!

jamelendez44@gmail.com

La investigación anárquicamente rutinaria: Entrevista con Raúl Fuentes Navarro

- Para el doctor Raúl Fuentes Navarro, lo más importante es el desarrollo de la capacidad metodológica, la capacidad de relacionar conceptos con datos y los datos con referentes, con hechos:

- “Ese es el arte de la investigación y en comunicación me parece fundamentalmente importante con una dimensión adicional que no suelen tener otras disciplinas. Justo eso es una práctica de comunicación: la comunicación es metacomunicación o viceversa”.

Por Vicente Castellanos

—¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué investigas?

—Porque estoy en el campo, sería la respuesta sintética. La decisión fundamental, crítica, fue cuando tenía 18 años (estoy hablando de 1970). En el haberme inscrito como estudiante de una cosa que se llamaba Ciencias dela Comunicaciónes donde está el origen. Desde hace casi tres décadas se ha acumulado una experiencia profesional y personal muy rica, pero todo viene de allí. Es el afán cultivado durante mucho tiempo al que ahora puedo ponerle nombre y explicación. Antes no. Un campo abierto de aventura intelectual. Cuando fui estudiante y luego egresado nunca estuvo presente la idea de ser investigador, ni siquiera académico: la fui descubriendo poco a poco y muy fortuitamente. Y ya reconvertido en el plano académico, hace 30 años, llegó un momento en que la tensión entre si además de profesor, podía ser un investigador o no, se fue haciendo una cuestión crucial.

En 1980 fui a la primera reunión nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicaciónen la UAM Xochimilco.Yo iba con la conciencia de que no era un investigador y que era un intruso en un campo al que yo no pertenecía, pero que me interesaba conocer. Con toda necesidad pregunté si además de participar y de la ponencia y de esto y de lo otro podría inscribirme en la AMICy se rieron. Poco después entendí por qué se reían de ese ingenuo provinciano que hacía ese tipo de preguntas. A partir de entonces empecé a trabajar de una manera muy poco satisfactoria, demasiado fácil, demasiado gratis. Alcancé a tener una respuesta más sólida, más satisfactoria en 1996. Transcurrieron 16 años para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Fue cuando me dije: sí, soy un investigador no porque me lo imagine sino porque lo afirma el SNI. No te doy los porqué si no te doy los hitos a lo largo de muchos años: asumí que ser investigador era una parte de mi vida profesional en 1996.

Se trató de una aventura intelectual porque tomé la decisión de estudiar Ciencias dela Comunicaciónsin tener ningún referente y tras convencer a mi madre y a mi familia de que eso era algo menos loco de lo que parecía. Por eso es que lo atractivo era decir: no hay una definición establecida, hay que hacerla y puede resultar.

A lo mejor, la formula de la anécdota precisa es más clara. Yo vine y primero pregunté: “¿Qué es eso de Ciencias dela Comunicación?” Más tarde, el súper yo me obligó a hacer la pregunta crucial: “Oiga, disculpe –‘que ya te dije que no me hables de usted´–, perdón, una última pregunta, ¿si estudio esto me voy a morir de hambre?” Esa era la preocupación de mi madre. La respuesta fue genial porque me dijo: “Probablemente sí. Ahora déjame devolverte la pregunta: ¿de qué depende si te mueres de hambre o no? ¿Dependerá de qué carrera estudies? ¿Tú crees que de eso depende el que vayas a morirte de hambre o no?” “¡Ah!, pues no, ¿verdad? ¿Dónde firmo?”, respondí.

En ese sentido hay que crear el mundo en el que parece que hay promesas.

—¿Cuál es tu método de trabajo, las condiciones psicológicas y ambientales que necesitas para investigar? ¿Eres muy metódico? ¿Necesitas una hora del día para ponerte a escribir? ¿Precisas de una situación particular para hacer investigación?

—Tengo una combinación aparentemente contradictoria entre ser muy rutinario –si no sigo mis rutinas cotidianas no puedo funcionar– y ser muy anárquico, en el sentido de que no puedo programar cuándo voy a hacer qué. Creo que las dos cosas me ayudan a hacer cualquier cosa en la vida.

Una buena parte de la vida es el trabajo profesional que nunca he sujetado a horarios, a calendarios o a esas cuestiones, aunque sí a rutinas. Generalmente mastico mucho los asuntos (las preguntas) durante el mayor tiempo posible sin hacer nada más que tenerlos presentes y tratar de encontrarle asociaciones con lo que sea. En ese proceso de masticar las ocurrencias o las preguntas o lo que sea, hay momentos en que se te ocurre una manera de formularlo, y entonces, sólo entonces, puedo empezar a trabajar con eso en el papel o en el teclado para empezar a darle forma. Ahí es donde comienza el oficio. Es muy azaroso porque no puedo responder a una demanda inmediatamente: necesito rumiarlo, masticarlo, pensarlo…

Cuando hay fecha para entregar un texto, para preparar un curso, para cualquier cosa, dos terceras partes del tiempo del plazo que tengo, los dedico a masticar, a rumiar, y me confío en el oficio para –una vez pasada esa etapa– realizarlo con cierta rapidez. O sea, puedo resolver o escribir un texto en un día o en día y medio enterito.

Pensar en triadas

—¿Haces notas mientras estás en ese proceso?

—No, todo es mental. Yo nunca he acostumbrado tomar notas. A veces tomo notas cuando es una cuestión más bien política, que debo fijar muy bien ciertos términos para usar en cierto tipo de procesamiento.

Generalmente leo de diversas maneras y muchas cosas al mismo tiempo. No me concentro en leer un libro a fondo, metódicamente hasta terminarlo y luego empezar otro; ese es el sentido anárquico que aprendí o cultivé desde estudiante de la carrera porque ésta era enormemente estimulante; era una carrera de todo y para cumplir mi compromiso empecé a trabajar medio tiempo desde el primer semestre; tenía mis cuatro horas en la mañana dedicadas a trabajar y una buena parte del tiempo de todos los días dedicado a platicar, a vagar, a especular, a esa parte de la experiencia universitaria que es totalmente extracurricular. Entonces no me quedaba tiempo para hacer las tareas de lectura, de escritura, que era bastante intenso y las hacia como podía; aprendí a hacer eso y a no preocuparme cuando faltaban quince minutos para entregar las tareas.

Desde entonces empecé a aprender –no a improvisar– a optimizar los recursos de oficio para poder cumplir. Años después eso me sirvió mucho para hacer mi tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado en casa con la familia, sin encerrarme. Generalmente se necesita concentración y te encierras y aíslas durante un tiempo. Yo soy esa combinación entre lo rutinario y lo anárquico. En ese sentido, realmente trabajo en ese proceso 24 horas al día.

—¿Tienes alguna manía muy particular y que te haya dado resultados en una investigación?

—Muchas, muchas manías. Una positiva es estar permanentemente asociando lo que oigo, lo que dicen, lo que me piden con otras cosas. Estar haciendo asociaciones es una manía propia. La inmensa mayoría de las veces no van para ningún lado, pero es una manía positiva porque cuando sí conecta con algo pertinente, te sitúa en un plano de claridad o de seguridad en: qué sigue, cómo tomar una decisión. La investigación como oficio consiste en tomar decisiones bastante difíciles de definir, como cuáles son las opciones convenientes. En tal sentido esa manía me sirve mucho.

Otra también positiva es pensar todo en triadas: organizarlo todo en divisiones de tres. Esto me divierte mucho. Creo que es positiva porque te aleja un poco del maniqueísmo. Tengo algunos alumnos que me conocen lo suficiente como para decir: sí pero no ¿verdad? Así como dirías tú: sí pero no. Exactamente, sí pero no: esa es otra manía largamente cultivada y que por lo menos tiene la virtud de que permite otro tipo de acercamiento con la gente para que se burlen de ti y eso ya es mucho. Es una gran bendición para un profesor que sus alumnos se atrevan a burlarse sanamente de él.

—¿De qué manera entiendes la creatividad en la investigación? Porque los manuales suelen hablar muy poco de este tema.

—La creatividad y el manual son antípodas. El sentido de fondo que tiene para un sujeto trabajar en una pregunta es donde sí hay creatividad. Tengo muchísimos ejemplos de soluciones creativas a problemas irresolubles en todos los niveles, en una situación de bajo nivel de estructuración institucional del campo y de desbordamiento de los recursos intelectuales para abarcar o nombrar los objetos que tenemos la obligación de conocer, además de las carencias materiales e institucionales, etcétera. En esa situación, las respuestas creativas son absolutamente necesarias y se hacen indispensables para sobrevivir en este campo.

Un ejemplo es cómo resolver un asunto teóricamente obscuro en un texto de los que leemos usando no los recursos obvios (preguntarle al profesor o hacer una consulta en Internet a ver qué se ha dicho sobre cualquier cosa), sino yendo más allá de eso que acaba de ser más o menos extraordinario. He visto muchos pero muchos casos de que esa desviación, de que ese pensamiento divergente es precisamente lo que te permite regresar al punto por donde ibas: esa me parece que es una buena definición de creatividad porque implica establecer unos vínculos, unos links que no estaban, que los probaste y te dieron un resultado y que ya quedaron por lo menos para ti establecidos más en el camino de ser un método.

Entre mis maestros o mis contemporáneos o mis alumnos, veo desarrollo y chispazos permanentes. Esa es una de las cosas más alentadoras que hay en este campo, más que las realizaciones, los recursos que desarrollan los sujetos para seguir trabajando, para seguir avanzando aunque no sea por las vías ortodoxas. Esa manera heterodoxa de trabajar no siempre da resultados óptimos, pero muy frecuentemente sí.

—¿Cómo logras hacer preguntas pertinentes, relevantes, interesantes que conduzcan a una investigación?

—Es un proceso muy largo: tiene que ver con ese “masticar” que te refería. Yo me quedo especialmente insatisfecho con la manera de formular una pregunta que ya te mete a trabajar, pero que no acaba de tener la precisión o la agudeza necesaria y, por lo tanto, después hay que volver a ella. Para poder terminar de trabajar la respuesta, hay que regresar a la formulación de la pregunta, pero lo que queda en ésta es el sentido de la respuesta, no tanto la formulación precisa. Hay que regresar porque no puedes quedarte en el nivel más vago del sentido tan abierto; es decir, sí, el código académico te exige el mayor grado de precisión en el manejo del lenguaje y en el procedimiento expuesto, pero es preciso regresar y no hay método cierto para cultivar las preguntas, no puede haberlo.

Siempre parte de una pregunta. ¿Y cómo se hace eso?, es mi primera pregunta. No, no hay manera. Por eso, desde hace mucho, para la filosofía de las ciencias lo que podemos analizar es el contexto de la justificación, el contexto del descubrimiento, qué es lo que generan las preguntas. Es imposible de analizar.

Capacidad metodológica

—¿Cómo concibes el trabajo de campo? Quizás aquí hay un proceso que puede ser muy estimulante…

—Nos acostumbramos y aprendimos a discutir sobre la investigación sin hacerla. Afortunadamente en los últimos años hemos ido un poco superando esa situación. La investigación es cada vez más una práctica que tiene sus reglas, que requiere del desarrollo del oficio y no un discurso separado de una práctica discursiva, pero nada más. A mí me ha servido mucho el implacable desprecio –vamos a ponerlo así– de gente como Enrique Sánchez Ruiz con quien he trabajado muy cercanamente. He aprendido por él en Standford y muy bien cultivado y decir: bueno, ese discurso suena bien o no suena bien o lo que sea, pero a ver: evidencias, contenido empírico; la cercanía y discutir con él me fue contagiando de esa necesidad de privilegiar la operación empírica sobre la operación teórica. Creo que esa acaba siendo una revisión muy sabia, aunque no sea sabiduría tal cual pero muy aguda, muy práctica.

Lo más importante es el desarrollo de la capacidad metodológica, la capacidad de relacionar conceptos con datos y los datos con referentes, con hechos: ese es el arte de la investigación y en comunicación me parece fundamentalmente importante con una dimensión adicional que no suelen tener otras disciplinas. Justo eso es una práctica de comunicación: la comunicación es metacomunicación o viceversa, y aprende uno doble si descubre esa manera de abordar las cuestiones y no puedes flagrantemente abstraer sin pagar las consecuencias. Cuando uno enseña, cuando uno escucha, cuando uno propone, cuando uno escribe y tiene presente eso, está el impulso para intentar no separar la operación, la práctica de su modelo. Nos hace muchísima falta capacidad de analizar y de interpretar datos empíricos; producimos muy pocos datos empíricos; creo que por ahí tenemos una carencia histórica, estructural, enorme que hay que ir trabajando: en dónde están los datos y qué relación tienen esos datos con los hechos, con cualquier cosa que quieras llamar realidad; tenemos que trabajar en la construcción de datos y en la interpretación de la relación de esos datos que le den cierta coherencia; eso es la investigación y está tan flojamente estructurada, hay tan pocos modelos para hacerlo y tan pocas evidencias de que sirva para lo que debería de servir, que entonces te refuerza la necesidad de seguirlo haciendo al tiempo que buscas haya más; es decir, la práctica de la investigación y la docencia son inseparables.

—¿Cómo definirías o describirías tu estilo de investigar?

—Tengo varios estilos porque en mi historia –digamos– ha habido la necesidad de trabajar en distintos niveles de abstracción. Me interesa muchísimo el trabajo epistemológico y el trabajo más abstracto. Tengo un estilo que no sé cómo definirlo pero sí un tipo de acercamiento a ese campo que no corresponde con mi formación ni con mi experiencia porque yo nunca he estudiado filosofía, no he estudiado matemáticas. Nunca he estudiado ni tengo una formación para el discurso abstracto, pero me interesa, me gusta. Necesito moverme a veces en ese plano y en varios otros hasta llegar en el otro extremo a hacer mucho trabajo de documentación: es un trabajo de infraestructura, no de investigación; es un trabajo de infraestructura para la investigación y para el aprendizaje, para la docencia.

En mi práctica profesional me identifico más como docente que como investigador en el sentido estereotipado de alguien que se dedica exclusivamente a la generación de conocimiento. Por eso tengo distintos niveles de trabajo, porque dependen en buena medida de lo que vas adoleciendo: en el trabajo cotidiano, con los estudiantes, pero también en el contacto permanente y constante con lo que hay en otras instituciones y en otros países con los colegas.

(Vicente Castellanos).

Raúl Fuentes Navarro

Profesor e investigador en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y en el Departamento de Estudios dela Comunicación Socialdela Universidadde Guadalajara. Coordinador del Doctorado en Estudios Cientifico-Sociales del ITESO. Licenciado y maestro en Comunicación por el ITESO y doctor en Ciencias Sociales porla Universidadde Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro regular dela Academia Mexicanade Ciencias. Autor de varios libros y publicaciones académicas sobre el campo académico de la comunicación en México, la enseñanza y la investigación de la comunicación en América Latina. Otros de sus campos de conocimiento son Estudios socioculturales y postdisciplinarización; Información, comunicación y difusión académicas vía Internet; y Difusión científica y cultural: modelos metodológicos y estrategias de comunicación.

Argentina, Ley de Medios y pugnas de poder

Contracolumna

- El viernes 7 de diciembre de 2012 vence el plazo del gobierno de la República Argentina para acabar con los monopolios mediáticos, de acuerdo a las disposiciones legales de la nueva Ley de Medios que entró en vigor en 2009 en ese país.

- Esta norma ha sido impugnada judicialmente por El Clarín que es el principal grupo mediático de Argentina y ahora libra una batalla con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

- «Este grupo mediático sospecha que el gobierno de Kirchner no sólo busca apropiarse de Cablevisión sino, también, y sobre todo, de las licencias de estos canales», dice Martínez.

Por José Martínez M.

Hace unas semanas recibí desde Buenos Aires una llamada del equipo del periodista Jorge Lanata para una entrevista con el diario El Clarín, días después atendí el llamado de otra publicación, ahora la periodista Françoise Terzian editora de negocios de la revista Forbes en Brasil me llamaba desde São Paulo. Las dos publicaciones tenían en común el tema del ingeniero Carlos Slim. Atendí con interés a sus preguntas. La presencia del magnate mexicano en Argentina como en Brasil es muy importante, como lo es en otras partes de América Latina, de ahí el constante interés de mis colegas de la región por conocer sobre los negocios y la personalidad del hombre más rico del mundo.

En cuanto a Forbes Brasil todo quedó en una entrevista sobre un perfil de Carlos Slim y algunos asuntos anecdóticos, pero en cuanto al periódico El Clarín la situación tomó otro sendero. No es la primera vez que atiendo a los llamados de ese diario y sus filiales como radio Mitre o el diario Perfiles. Lo grave es que hace unos días un político de origen argentino que despacha como jefe de asesores de Manlio Fabio Beltrones, el hombre fuerte del PRI en la Cámara de Diputados, me solicitó atestiguar en un juicio que se lleva en contra del columnista Jorge Lanata –uno de los más leídos e influyentes en Argentina– por los delitos de calumnia y difamación. Desde luego dije que no.

Respeto y tengo un buen aprecio por Lanata, fundador y director del periódico Página 12, quien por diferencias internas renuncio a ese diario y que en su 25 aniversario ni siquiera fue recordado y mucho menos reconocido por sus actuales editores. Todo porque Lanata ahora trabaja para El Clarín, periódico al que años antes el columnista argentino criticaba ferozmente.

Jorge Lanata, según contó el doctor Abal Medina –jefe de asesores de Beltrones– fue demandado por criticar con “datos falsos” tanto al propio doctor Medina como a su hijo del mismo nombre Juan Manuel Abal Medina, jefe del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como se sabe el jefe de asesores de Manlio Fabio Beltrones es un reconocido periodista y abogado en la Argentina, donde el doctor Abal Medina en los inicios de los setenta fue cofundador de la organización guerrillera Montoneros, de la que fue su primer líder. Después de un buen tiempo de estar asilado en la embajada de México en Argentina, el doctor Abal Medina se trasladó a México en 1982 gracias al apoyo de Fernando Gutiérrez Barrios, de ahí la relación de éste con Manlio Fabio Beltrones, una amistad de tres décadas.

¿Qué subyace detrás de la demanda del doctor Abal Medina en contra de Jorge Lanata? El asunto es muy claro y sencillo. En los últimos cuatro años el emporio mediático que representa El Clarín libra una batalla con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de un enfrentamiento entre los representantes de uno de los poderes fácticos de la Argentina contra el gobierno o viceversa, como se le quiera ver, pues como diría William Shakespeare: “Nada es verdad, nada es mentira; todo depende del cristal con que se mira”.

Lo que ha irritado a la presidenta es que El Clarín ha puesto énfasis en la frivolidad y la corrupción del gobierno de los Kirchner. Por ejemplo, los medios que integran a la organización de este poderoso emporio mediático, han cuestionado la presencia de los negocios de Carlos Slim en Argentina y han apuntado al doctor Abal Medina y a su hijo Juan Manuel –jefe del gabinete presidencial– de ser los operadores para el ingreso de Carlos Slim a territorio argentino. Presencia que los dueños de El Clarín ven como una amenaza para sus negocios de comunicación.

El doctor Abal Medina niega rotundamente que sea así, aunque acepta tener una excelente relación con el magnate mexicano, no de ahora sino de muchos años, mucho antes de que fuera el hombre más rico del mundo e inclusive el más rico de México.

El hecho es que este viernes 7 de diciembre de 2012 se cumple el plazo fatal para que entre en vigor la Ley de Medios aprobada por mayoría en el Congreso y promulgada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta norma ha sido impugnada judicialmente por El Clarín que es el principal grupo mediático de Argentina.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, ha subrayado que se espera que todos los grupos de medios presenten su plan de reformas a más tardar la medianoche del próximo viernes, de lo contrario algunas de sus concesiones les serán expropiadas por el gobierno.

La fecha fue establecida por la Corte Suprema de Justicia en un fallo dado a conocer en mayo pasado y donde fijó ese plazo para que se cumpla en su totalidad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual emitida a fines de 2009.

La Ley de Medios establece que ninguna empresa podrá controlar más del 35% del mercado audiovisual. El grupo Clarín controla 41.8% de las licencias de radio, 78% de la televisión abierta y 59% del cable, es decir rebasa el tope legal, por lo que es el principal afectado por esta nueva norma legislación.

De acuerdo al artículo 161 de esa ley fijó que cada grupo mediático puede operar como máximo 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de TV abierta. En sentido el Grupo Clarín tiene 240 sistemas de TV por cable. 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta.

Grupo Clarín decidió llevar un juicio ante la Corte Suprema alegando la inconstitucionalidad del artículo 161, que desconoce la propiedad de las licencias, y del artículo 45, por fijar “límites arbitrarios”.

Clarín acusa a Cristina Fernández de Kirchner de tratar de acabar con la libertad de expresión y la presidenta se defiende diciendo que lo único que desea es el fin de este monopolio, pues acusa al Grupo Clarín “de estar detrás de los problemas que sufre su gobierno”.

Uno de los primeros golpes al Grupo Clarín se dio con el anuncio del “Fútbol gratis para todos”, que implicó la estatización de las transmisiones de los partidos de la liga local, poniendo punto y final a un contrato de exclusividad por los derechos televisivos que tenía firmado la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), propiedad de Clarín.

Este grupo mediático sospecha que el gobierno de la Kirchner no sólo busca apropiarse de Cablevisión sino, también, y sobre todo, de las licencias de estos canales.

En torno a esta confrontación entre poderes fáticos y gobierno han surgido críticas en torno a que en la Argentina no hay democracia. Lo que hay es una autocracia populista y autoritaria.

Lo cierto es que los Kirchner desde siempre han tenido la piel muy sensible ante los medios. El desaparecido presidente Néstor Kirchner no toleraba al periodismo independiente. Desde el poder quería dar clases de periodismo a los periodistas. Los periodistas –decía Néstor Kirchner– no se pueden aislar de la empresa que los emplea. Estas empresas son, según su punto de vista, poseedoras de un enorme poder y actores en este juego de poder, con intereses e ideología. Dichos medios actúan decisivamente en la relación entre los ciudadanos y los políticos.

Kirchner interpretaba cada artículo, título y foto, cada palabra de radio como un ataque o apoyo a su gestión por parte del dueño del medio, con el objetivo de obtener ventajas económicas o políticas.

Lo mismo ocurre también con su esposa y su sucesora quien tienen la piel muy sensible ante los medios, pues al final de todo este vericueto lo que ha salido a relucir en este debate son los intereses encontrados entre viejos aliados, por un lado los intereses políticos del gobierno y los del monopolio mediático que enfrenta un dilema existencial ante la disyuntiva que imponen dos principios contrapuestos libertad de prensa y libertad de empresa.

Para concluir basta señalar que este es el campo minado donde Carlos Slim se mueve en busca de la expansión de su imperio tanto en los medios como en otros sectores de la economía argentina, pues al final de cuentas Slim para Argentina es como una ballena en una laguna.

Argentina y los medios. De la dictadura a la democracia

Tres décadas después de la dictadura militar que imperó en la República Argentina y provocó uno de los mayores atentados a la libertad de expresión al censurar a los medios de ese país, a partir de este 7 de diciembre de 2012 entrará en vigor la última fase de la nueva Ley de Medios como se le llama la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que en los últimos años promovió e impulso el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el apoyo del Congreso de ese país sudamericano y que se espera ponga fin a los monopolios mediáticos de ese país.

Durante un lapso de casi siete años la dictadura militar se mantuvo inalterable desde que el 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier General Orlando R. Agosti designaran como presidente de facto a Jorge Rafael Videla quien dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación, dando paso al denominado “Proceso de Reorganización Nacional” hasta la caída de ese gobierno autoritario el 10 de diciembre de 1983.

Durante ese lapso los medios tuvieron prohibido criticar al gobierno militar y su política. Tras el arribo de los militares al poder fueron desmanteladas todas las radios estatales comerciales y las dependientes del Servicio Oficial de Radiodifusión y la LRA y sus filiales. Mientras que las de radiodifusión argentina al exterior eran condenadas al anonimato. Bajo estrictas medidas de censura los militares implementaron la Ley de Radiodifusión 22.285, que fue promulgada en 1980 y que se mantuvo vigente hasta el 10 de octubre de 2009 año que entró en vigor la nueva Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece las pautas que rigen a partir de entonces el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina.

Con la vuelta a la democracia en diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses de los grupos mediáticos que en Argentina se han constituido en verdaderos poderes fácticos.

En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.

El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado por este órgano legislativo luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.

De acuerdo al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la aprobación y reglamentación de esta nueva ley significa un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social. (José Martínez M.)

La búsqueda del periodismo del siglo XXI

- Dejar el aburrido monólogo de antaño

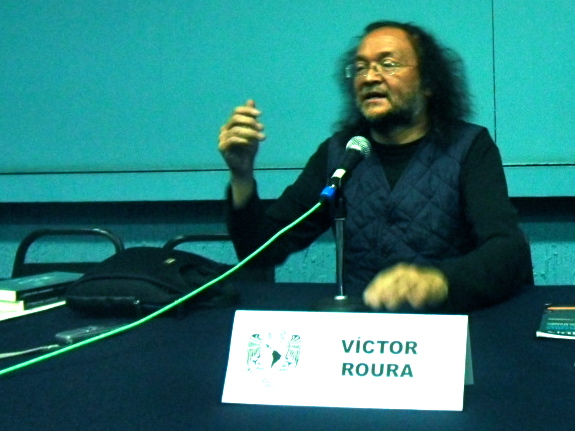

- Este texto es una contestación al texto «La era de las filtraciones» de Víctor Roura.

- También puede leerse el texto «Resultados de la búsqueda de Víctor Roura» de Jorge Tirzo.

Por Jorge Tirzo

El periodismo debe volverse una conversación y dejar de ser el aburrido monólogo que era antes. La idea no es mía: la tomo de Francis Pisani y la repito como mantra cada que hace falta. Por eso me alegra que Víctor Roura considere mi último texto sobre él como algo superfluo. No por el adjetivo, sino por el resultado. Tras leerlo, el editor de Cultura de El Financiero se tomó la molestia de escribir varias cuartillas para reflexionar sobre el periodismo y las redes sociales. Él tendrá sus ideas, yo las mías: encuentros y desencuentros. Quien gana es el lector en la conversación.

¿Pero qué hubiera pasado si yo no hubiera publicado el texto en la RMC sino en mi blog personal? ¿Me hubiera contestado? ¿Lo habría leído? Sumo y sigo. La totalidad de las opiniones y citas a las que refiero en el texto, están disponibles en Internet. Ya lo estaban antes de escribirlas. Lo que hice fue “curarlas”. Sí: Internet está lleno de basura. Basura a favor y en contra de Víctor Roura o de otros periodistas. Basura a favor y en contra de casi cualquier tema. Pero también hay cosas interesantes. Es imposible generalizar. Si lo hiciéramos, la Wikipedia, la Enciclopedia Británica, El Financiero, la RMC y muchas obras mejores estarían en el mismo bote de basura. ¿Quién es periodista? ¿El que produce basura de lujo o el que encuentra cosas interesantes entre los desperdicios?

¿Cuál es la diferencia entre los tacos de la esquina y unos aclamados por la crítica gastronómica? El chef, probablemente. ¿Y la diferencia entre un texto publicado en un blog y uno poseedor de un premio de periodismo? Probablemente también el chef. Todos sabemos que muchas taquerías callejeras son basura, pero también que el canon gastronómico a veces no es justo con rincones a la salida del metro que superan en sazón al Pujol.

Acabo de estar en la redacción de El País becado porla Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. El diario llevó a cabo los últimos tres años una transformación radical: dejó atrás la separación digital/impreso e integró sus esfuerzos para hacer el mejor periodismo, así, sin adjetivos. Primero se piensa en digital: las piezas se van actualizando, la información se va construyendo conforme llega y el seguimiento noticioso de última hora brinda un servicio que el público demanda. Por la noche, cuando la mayoría de las noticias ya son viejas, se seleccionan las que valen la pena imprimirse, se entretejen las que estaban separadas y se enmiendan los errores para que el impreso sea, en palabras de Lizy Navarro, una “versión más del cibermedio”.

Ni es el único ni el último diario en hacerlo, pero merece un reconocimiento sustancial por atreverse al cambio sin perder la brújula que guía al periodismo de calidad. Aun así, la vieja guardia salta horrorizada cada que Juan Luis Cebrián afirma que en unos años se dejará de imprimir El País. A muchos nos tiene sin cuidado. En la redacción siempre hay ejemplares de papel, pero reposan en la mesa como una especie de naturaleza muerta de tinta.

Fui a El País para conocer la dinámica de su redacción integrada. Fui elegido por su ex director adjunto, Gumersindo Lafuente, en conjunto con la periodista colombiana Olga Lozano. El primer día que estuve en la redacción, Sindo –mi anfitrión– llegó a despedirse de mí porque acababa de renunciar. Si fuera un divorcio, diríamos que hubo diferencias irreconciliables. Lafuente es un emprendedor digital y algunos sectores de Prisa no lo son. Algunos redactores tampoco lo son y preferirían volver al modelo de antes.

Recientemente en la revista Jot Down, Sindo aseguró para una entrevista que “por primera vez en la historia, las audiencias controlan a los periodistas”. Habrá quien saque de contexto la declaración y diga que Lafuente es un vendido que piensa más en el marketing y la publicidad que en el periodismo. Pero yo le creo. Antes, como los poetas modernistas, los periodistas aporreaban su máquina de escribir desde la comodidad de su redacción-torre-de-marfil. Lo que dijera la audiencia no importaba. Además, lo que dijera la audiencia no valía tanto porque nadie lo publicaba, ni en la radio, ni en la televisión, ni en los diarios. La sección de “cartas del lector” era más bien un simulacro de participación. Ahora no. Ahora, si uno lo desea, incluso se pueden escribir textos retomando las opiniones, imágenes y publicaciones de los lectores. La audiencia es productora y el periodista es audiencia.

Tiempo de cambios y de experimentación

Ahora la redacción de El País gira literalmente en torno a la mesa central de información de última hora. Ahí se actualiza la portada, se monitorean las agencias, se publica la información urgente y se canaliza la información a las secciones. El corazón del diario tiene un monitor que se actualiza cada cinco minutos con la información de la audiencia. Qué textos son los más leídos, dónde se están leyendo, quién los enlaza en Twitter, qué se dice al respecto. A veces el gran notición de los redactores pasa inadvertido para los lectores y también viceversa. Para tratar de remediarlo, El País tiene un equipo específico que monitorea Twitter, Facebook y Google+ buscando retroalimentación en tiempo real: En qué se equivocaron, qué temas hace falta cubrir, cuáles textos fueron los más leídos. La torre de marfil se vuelve una plaza pública donde todos conversan. Como en cualquier plaza pública, a veces el ruido hace imposible las buenas charlas. ¿Pero qué es un buen periodista si no un “facilitador de conversaciones”, como diría Pisani?

El cambio es difícil. Algunos periodistas de antaño no dudan en blasfemar sobre la mesa central.

—¡Los de la mesa no saben nada! ¡Me importa un &%?$ç lo que digan los de Internet!

Son los mismos que al final del día se sorprenden cuando leen que sus notas tienen unos índices de audiencia muy bajos. Uno conecta con sus lectores cuando los lee, cuando los oye, cuando habla su mismo lenguaje.

La Internety las redes sociales, más que un bote de basura, son un inmenso lenguaje multimedia. Como en todo lenguaje hay blasfemias y barbarismos, pero también poesía y filosofía. El reto está en aprender el lenguaje, siempre en construcción, y usarlo para decir cosas que valgan la pena. Pero claro, aprender un nuevo lenguaje siempre es difícil.

El periodismo del siglo XXI es una revolución, no una sustitución ni una evolución. Como en toda revolución, hay aciertos, errores, huecos, logros y pérdidas. Pero ante todo hay principalmente transformaciones radicales. Quien no se transforma radicalmente se queda atrás, para bien y/o para mal.

Mi texto “Resultados de la búsqueda de Víctor Roura” era ante todo un experimento. Ni es mi mejor texto, ni creo que sea el peor. Quería encontrar el rostro digital de un periodista que no hace vida digital. Ante la limitación, opté por la experimentación. Si hubiera hecho una entrevista en persona y escrito un texto de esos que la prensa publica a montones, seguramente hubiera pasado inadvertido hasta para el mismo entrevistado. Si Víctor Roura fuera un asiduo tuitero, buscar en su perfil de Twitter no tendría tanto interés. ¿Pero qué se dice en la red de un periodista que frecuentemente critica a la red? Al menos yo considero que es una pregunta con un interés periodístico válido.

Quien nunca haya reporteado en Internet, probablemente creerá que simplemente se trata de entrar a Google y teclear un nombre. Luego seleccionar dos o tres textos, usar los comandos copiar y pegar, retocar un poco y ya está. No es así. O mejor dicho, no tiene por qué ser así. Probablemente muchas personas lo hagan así, pero yo no. Digamos que yo trato de tomarme tan en serio el reporteo digital como el analógico. Uno debe saber hacerlo para cada situación y sacar el mejor provecho.

Si algo “me conmovió con hondura” fue leer que reiteradas veces Víctor Roura confunde la palabra Internet con el término (ya de por sí bastante inexacto) “redes sociales”. No son lo mismo, ni se reportean igual. Mientras la Internetes un segmento de la red más o menos estático y público, las “páginas para construir y mantener redes sociales” (como Facebook o Twitter) son bastante más escurridizas. Para reportearlas hace falta usar meta-buscadores de la web profunda, como Topsy, para indagar en fechas pasadas o específicas. Así fue como me percaté de que existen dos usuarios de Twitter llamados Víctor Roura. Son usuarios, no hashtags. Lo consigné irónicamente en el texto para remarcar uno de los principales silencios del editor de cultura de El Financiero. ¿Se puede hablar a conciencia de las redes sociales sin ser partícipe de ellas? Parafraseando a Víctor Roura: Su texto me muestra justamente, acaso sin querer, la imperfección periodística a la que recurrimos si no tomamos en cuenta lo que ocurre en el mundo digital, además del mundo analógico (que ahora ya son uno mismo).

Para cuando Víctor Roura me dijo que le hablara por teléfono a su casa, yo ya tenía la idea de que el texto girara en torno a su relación con la red. Si hubiera tenido que escribir sobre Philip Roth, hubiera buscado una estructura narrativa y unas técnicas de investigación acordes a la necesidad de descubrir claroscuros de Philip Roth. Como tenía que escribir sobre Víctor Roura, decidí que tomar prestada la narrativa de las búsquedas de Google y las técnicas de reporteo digital me arrojarían claroscuros sobre él. El día en que acordamos la llamada telefónica, ocurrió uno de esos sucesos inoportunos. El teléfono (un Sony inalámbrico por si hay que culpar a alguien) se quedó trabado. Cuando repetí la llamada, ocurrió exactamente lo mismo. Supuse que la tercera vez era la vencida, así que decidí usar mi iPhone, pero esta vez ya nadie contestó. No sé los motivos, pero la cuarta, la quinta y la sexta vez tampoco fueron contestadas.

De cualquier forma yo quería hablar sobre el fantasma de Víctor Roura en la red. Lo mejor de las fantasmagorías son los efectos que producen en la gente, léase a Rulfo. Ahora se me ocurre que un mejor arranque para ese texto hubiera sido: “Vine a Google porque me dijeron que aquí podría encontrar a un tal Víctor Roura”. Y encontré a un periodista sin vida digital, con amigos y enemigos, con obras publicadas y críticas de obras, con premios ganados y perdidos. Un ser humano, vaya. No estoy diciendo que ahí se encuentre todo. Pero tampoco se encuentra todo en ninguna parte. Ni entrevistando presencialmente a todas sus ex amigas o amigos, ni leyendo 58 mil páginas de Internet, ni leyendo su obra completa (ya sea en papel o en un Kindle, juro que no muerden).

¿Mi técnica? Collage polifónico con fuentes digitales reporteadas a través de operadores lógicos en algoritmos de búsqueda. Dicho sea de paso, hasta para buscar en Google se requiere cierta técnica. No es lo mismo buscar Víctor Roura que “Víctor Roura” o Victor+Roura o Víctor NEAR Roura. No es lo mismo una búsqueda “Voy a tener suerte” que filtrar por fechas, idioma o lugar de publicación. Tampoco es lo mismo un tuit tipo “Mala onda del cuatro ojos que se cree Einstein” que la cobertura tuitera de Jon Lee Anderson en Siria.

Ni generalizar ni menospreciar

Un periodista que no está sumergido en las redes sociales se está perdiendo de mucho. Sin ir más lejos, de la lista de participantes del encuentro “Nuevos Cronistas de Indias”, convocado porla FNPIy el Conaculta, puedo encontrar grandes periodistas tuiteros como Martín Caparrós, Hernán Casciari, Guillermo Osorno y Alberto Salcedo Ramos, por poner un ejemplo. Afirmar de un plumazo que “las fuentes periodísticas confiables aún no están en Internet” es ignorar, por ejemplo, que un grupo de jóvenes –menores que yo– organizaron el primer debate presidencial mexicano totalmente en Internet y sin la intervención del IFE.

Tampoco es cosa de juventud o vejez. He impartido algunos talleres a alumnos de licenciatura y preparatoria, pero también he sido alumno en talleres junto a periodistas de mayor edad. Es un mito que los jóvenes traigan el famoso chip digital y que los veteranos no puedan comprender Internet. Es una cuestión de práctica del lenguaje multimediático. Igual que aprender chino mandarín o alemán o nahuatl. Quien no es políglota, corre el riesgo de llamar barbaros a todos los que viven fuera de su muralla.

Miguel Ángel Bastenier es ejemplo de un periodista que pasó de criticar abiertamente las redes sociales a ser un tuitero empedernido. El columnista de El País incluso cambió el título de su célebre taller “Cómo se escribe un periódico” a “Cómo se escribe en periodismo” para adaptarse al entorno digital, donde él mismo reconoce que los periódicos impresos ya no son indispensables. Me quedo con uno de sus tuits: “Todo el periodismo de letra impresa, todo, es trasladable al soporte digital, que le añade, pero no resta, conocimientos valiosísimos”. Amén.

La cosa es atreverse. Recuerdo con alegría el día que tuve que moderar una Twitcam con Leila Guerrero organizada porla FNPI. Lacronista argentina, a la que admiro profundamente, no es usuaria de las redes sociales, pero se atrevió a una entrevista en vivo con la comunidad de Twitter. Yo, más que un entrevistador, estaba en un papel de moderador, de “facilitador de conversaciones”. Hay de todo. Desde quienes critican el aspecto físico, hasta los que hacen preguntas dignas de un examen de posgrado. La tuitcam fue bien a pesar de las dificultades técnicas. Al final hasta estuvimos charlando más tiempo del programado y hablamos del futuro de la crónica digital, de la hibridación de géneros y muchas otras cosas. El lector es el que gana más. Sirva este texto para invitar a Víctor Roura a tener una entrevista colectiva con tales características.

¿Que las redes sociales deben tomarse con cautela? Concuerdo con Roura. ¿Qué es más fácil leer un libro completo que buscar enla Internet? No necesariamente, depende de la profundidad de la búsqueda. ¿Qué las fuentes digitales no sustituyen a las análogas? Concuerdo, pero también es válido al revés: lo análogo no es mejor que lo digital. ¿Que Madonna no es el futuro de la humanidad? Concuerdo, quien así lo crea se quedó atrapado en los ochenta. Lo mismo pasa con Internet y las redes sociales. Quien crea que son el futuro, se quedó atrapado en los noventa.

Agradezco los comentarios sobre las debilidades de mi texto. Es cierto que puede pecar de parcial al mostrar sólo la cara digital y no la análoga, pero creo que la primera tiene valor por sí misma. Lamento haber dado la impresión de solamente haber hecho una búsqueda superficial en Google, no fue así y dicho sea de paso, al sistema de gestión de contenidos de El Financiero le vendría bien una manita de gato de optimización para buscadores. Son aprendizajes de esos que los jóvenes como yo no nos cansamos de hacer. Tenemos tanto que aprender de los más veteranos, como al revés.

Lo que no es bueno para el periodismo es descalificar lo digital simplemente por ser digital. Si Víctor Roura considera que un mejor perfil hubiera sido extraer citas de ensayos o de sus artículos publicados, ¿qué pasa si los busco en Google Scholar y los leo en mi iPad? Tampoco creo que descalificar a priori las técnicas de investigación sea lo más saludable para el periodismo. Sí. Una búsqueda superficial en Google puede tardar unos segundos, pero una a profundidad, no.

Si hay una idea de Víctor Roura que recordaré para siempre, es la de darle a cualquier tema o entrevistado la mayor importancia. No menospreciarlo ni considerarlo como algo superfluo. Entrevistar a Paulina Rubio puede dar un texto de la misma valía que charlar con el Dalai Lama. El chef es lo importante. Habría que aplicar la misma idea cuando se habla de Internet y las redes sociales. Ni generalizar, ni menospreciar. Sí. Hay algo de superfluo en ellas (Igual que en Paulina Rubio y en el Dalai Lama). ¿Y?

El periodismo debe volverse una conversación y dejar de ser el aburrido monólogo que era antes.

Coordinador editorial de la RMC. Académico del ITESM.

Actualidad de la Comunicación – Diciembre 2012

Te contamos lo que está pasando:

[liveblog]

La era de las filtraciones

- Las fuentes periodísticas aún no están en la Internet

- Este texto es una réplica de Víctor Roura al texto «Resultados de la búsqueda de Víctor Roura» de Jorge Tirzo.

Por Víctor Roura

He leído, no sin cierto asombro, el texto que Jorge Tirzo escribió sobre mí a falta, según dice, de una comunicación directa conmigo. Lo extraño es que no apunta que, cuando acordamos la plática, esperé su llamado… en vano, porque el teléfono, en efecto, sonó a las 11 en punto pero para ser colgado apenas tomé el auricular. Dos veces seguidas, y ambas sin un interlocutor del otro lado. Probablemente fue una falla técnica, o qué sé yo. Luego me fui de la ciudad a ofrecer un curso de periodismo cuyo fin era hablar de las filtraciones que se deslizan en las redes sociales para crear un alud de atómicas desinformaciones..

Ya nunca más volví a saber de Tirzo, hasta que leo su gentil “perfil” sobre mi persona en el número de la honrosa Revista Mexicana de Comunicación de julio-septiembre de 2012, instado seguramente por su atingente director Omar Raúl Martínez. El “perfil”, que desde luego no lo es, cae en los lugares inasibles del extravío al que conducen las redes sociales, refugio, por lo menos hasta hoy, inapropiado para hacer buen periodismo. ¡Y la muestra, por desgracia, la leo en mi propio “perfil”!

Como no pudo conversar conmigo, Tirzo se zambulló en la Internet para “buscar” a Víctor Roura. ¿No pudo haber ido a la redacción del periódico? Una vez el magnífico Astor Piazzolla hizo el coraje de su vida (bueno, uno más de los corajes de su vida, que han de haber sido muchos, que era de recio carácter el extraordinario bandoneonista) cuando lo llamé a su cuarto de hotel para conversar con él. Me insultó y me pidió que no lo molestara. Moví tierra y cielo con mis contactos, hasta que uno de ellos habló con el argentino, quien, momentos después, me ofreció disculpas por su comportamiento y la entrevista se llevó a cabo con fluidez.

No soy como Carlos Monsiváis (no he adquirido aún esa costumbre), que fingía otra voz para decir que quien hablaba no era él, y negarse así ante los impertinentes. No contesto el teléfono en muchas ocasiones, por supuesto. Porque a veces habla gente que no conozco. Y lo ha hecho para insultarme, o amenazarme, o retarme. No es nada grato. En la propia redacción del periódico una vez llamó un señor muy atento preguntando por mí. Dijo que era personal. Y contesté, sólo para oír que me decía que la próxima vez el tiro de plomo me tocaba a mí por hijo de la chingada. Colgué. ¿Hay que contestar todas las llamadas sólo porque alguien te quiere decir algo? Cuando Jorge Tirzo llamó a la casa, nadie contestó del otro lado.

¿Qué sucedió? No lo sé, pero no me quedé con la suposición de que el muchacho era un grosero. Sin embargo Tirzo, ejerciendo su libertad expresiva, no se quedó con los brazos cruzados: “buscó” en las redes sociales el nombre de “Víctor Roura” y halló, en ese momento, “58,300 resultados” (cifra que no me conmociona porque estoy seguro de que la mayoría era basura, o de plano convergencias inútiles de mí), de don-de tomó algunas palabras para tratar de “armar” mi “perfil”: resalta palabras

de algunos queridos amigos y unos cuantos odios de gente que ha trabajado conmigo y se ha ido enfadada por razones que, si se hubiera querido, pueden corroborarse. Vamos, es como si se buscara a todas las mujeres que ya no aman a quien quieres denostar para comprobar que es una mala persona.

No me imagino qué habría pasado si a Tirzo le hubieran encargado un “perfil”, digamos, de Philip Roth. Al no poder contactarlo se hubiese sumergido en la Wikipedia. Y asunto arreglado. ¿Y qué sucedió recientemente con esta maravilla electrónica? Juan José Flores Nava lo escribió en El Financiero el pasado miércoles 26 de septiembre:

Atrás quedó ese orgullo que le daba a Wikipedia saberse a la altura de una de las enciclopedias más tradicionales –y tradicionalistas– del mundo, la famosa Enciclopedia Británica (cuya primera edición data de 1768 y que a inicios de 2012 se anunció que dejará de imprimirse para ser sustituida por una versión en línea). Sí, porque Philip Roth le ha dado, a la autollamada ‘enciclopedia libre’, una zarandeada.

Resulta que Roth, “en un momento de ocio” a principios de septiembre, “decidió echar un ojo a su entrada” en la Wiki sólo para encontrar un grave error, que quiso enmendar de inmediato: su novela La mancha humana no está inspirada en el literato Anatole Broyard sino en su difunto amigo Melvin Turnin, profesor de literatura en la Princeton. Envió, por medio de su biógrafo oficial, la aclaración pertinente; pero la respuesta de la Wiki fue concisa, inobjetable, inesperada: “Lo sentimos, pero usted no es una fuente creíble…”, lo que causó, por evidentes razones, el desconcierto del escritor neoyorquino: ¿él no es una fuente confiable de su propia obra? ¡Por Dios!

Escribió, enfadado, un artículo en The New Yorker hablando sobre este penoso asunto… hasta que los de la Wiki recularon, en un acto vergonzoso que exhibió un argumento lamentable: hay que hacer caso, primero, de los rumores, de lo que se dice por allí, y ya muy luego constatar la veracidad de los chismes.

He allí la vacuidad de esos blogs y esas opiniones impulsivas de las personas, incapaces de definir con palabras sus verdaderos sentimientos y derramar con honradez sus conocimientos. ¡Cualquiera puede escribir, pues hagámoslo ahora mismo! Y si yo creo que el maestro Philip Roth se basó en Broyard para escribir un relato, lo voy a afirmar sin necesidad de consultar ninguna fuente, que habrá gente que respalde mi punto de vista. Somos tantos en este mundo que no faltará el que me siga la corriente. O puedo apuntar, porque sí, que Víctor Roura es un pendejo, o un cretino, o un irascible, o un pobre diablo, o un censor, o un irrespetuoso. No faltarán quienes me feliciten por mis agudas apreciaciones.

Pues, caray, no todos son Proust o Balzac para detectar con maestría los rasgos ajenos. La buena literatura posee la fortaleza de las que carecen, por el momento, todos estos exabruptos en las redes sociales. Eduardo Lizalde no concede entrevistas. Siempre se niega. No contesta el teléfono. Y está en su derecho. Sólo dice: “Si usted quiere escribir sobre mí, lea mis poemas: en ellos estoy yo”. Y tiene razón. Se puede hacer, incluso, una buena entrevista a partir de sus poemas. No sería posible, o tal vez resultaría inexacto, escribir la personalidad del poeta Lizalde copiando lo que dicen los otros de él… a menos de que uno localizara estas figuraciones en ensayos publicados aquí y allá, lo que ya quitaría tiempo al investigador. ¿No es más fácil “buscar” en la Internet que leer un libro completo sobre la poética de Eduardo Lizalde?

Imperfección periodística

Con mis artículos, leyendo una buena cantidad de ellos, podría acaso perfilarse algo de mis pensamientos. Pues “buscar” en la Internet cosas para que uno pueda “retratar” a cierta persona no sólo es ocioso, sino improcedente. El propio Tirzo lo supo con esos anómalos hashtags tuiteros con mi apellido; no obstante publicó lo que en ellos encontró: pura vacuidad.

No me disgustó su “perfil”, ni me incomodó. Sólo me confirmó, y se lo agradezco, que las fuentes periodísticas confiables aún no están en las redes sociales. Que las filtraciones son eso: filtraciones, y uno es el que debe encargarse de otorgarles credibilidad. Me hizo Tirzo, por lo demás, sonreír ante su mapa “biográfico”. Porque precisamente cayó en lo que un profesional nunca debe caer: en la superfluidad de su objeto periodístico.

¿Puede alguien definir cómo es un actor de Hollywood si lee lo que escriben sus más de un millón de seguidores? Todas las tonterías que escribe Paulina Rubio en sus tuits no son más que escalofriantes frialdades de una persona exitosa sin concepciones culturales, inmersa, sólo, en sus oscuridades medievales a causa de una visible formación intelectual. Si alguien lee sus interconexiones tuiteras, ¿es posible armar un correcto perfil de su personalidad? En lo absoluto: detectaremos sus vanidades, sus ambiciones, sus codicias… pero no a la Paulina Rubio que uno desearía hallar, digamos, en una novela, con todas sus virtudes y defectos, con sus hipocresías y sus astucias, sus corazonadas y sus bondades. Pero no. Como fluctúan las ahora redes sociales no es posible hacer un trabajo a fondo de investigación si no se recurre a otros factores. ¿Por qué Jorge Tirzo no buscó a Humberto Musacchio –que habla generosamente de mí– o a Fedro Carlos Guillén –que me desprecia porque cree que lo censuré en la sección cultural que yo edito en El Financiero, pese a que di públicamente los pormenores de ese caso– para completar su “indagación”?

Su texto me muestra justamente, acaso sin querer, la imperfección periodística a la que recurrimos si nos atenemos sólo a lo que se desprende de la Internet.

Dice Tirzo, en otro momento que me conmovió con hondura (y juro que agradezco con toda el alma su esfuerzo periodístico: ¿qué necesidad tenía si en lugar de ello podía bloguear a gusto con sus amigos?), que cuando me conoció en un curso que di en el Tec de Monterrey, en 2008 –y sí, yo no lo recuerdo, como no recuerdo a todos los participantes en mis talleres–, escribió en su blog, la misma tarde en que me conoció, que Víctor Roura era un “viejito rockero despeinado, buena onda, relax, contraculturoso…” Ja ja. Eso es, en efecto, lo que se hace en las redes sociales: futilidad, inanidad, fruslería, menudencia. ¿Qué significa “contraculturoso”? ¿Qué es relax?

Yo no me veo –nunca voy a verme, porque nunca voy a hacerlo: las percepciones a priori las más de las veces son ligeras, anodinas, insustanciales, injustas, incoloras– escribiendo un blog acerca de mis primeras impresiones de los participantes en mis cursos: “Niña nalgona con cara de Simone de Beauvoir…”, “Chicuelo con ganas de participar en La Academia para ser expulsado a los tres días…”, “Mala onda del cuatro ojos que se cree Einstein…”, “Ganas de ir a la alcoba con la joven escotada en lugar de estar hablando de Steiner…” ¡Qué horror!

Pero los jóvenes están introducidos –involucrados– en las redes sociales (¿quién puede negar esta irrefutable aseveración?) intercambiando textos diminutos (“voy a comer unas patitas de pollo con limón, mmm”, “voy al baño, gatito, cuando salga te escribo…”, “qué flojera el maestro k nos quiere hacer leer a Sicilia y no voy a poder ir a ver a la divina Madonna, k coraje…”). Dicen que es el futuro de la humanidad –las redes sociales, no Madonna–, que los periódicos van a desaparecer, que los libros ya no se van a encuadernar sino a enchufar, que los políticos que no aparezcan en la televisión jamás van a ser postulados para la presidencia. Etcétera. Se dicen tantas cosas…

Lo bueno es que yo ya soy un pobre viejito que está a punto de salir de este mundo, inundado de artefactos electrónicos que reducen, cada vez más, las ideas. Porque, a propósito, ¿cuáles serán las mías? ¿Tendré´una, siquiera? (No percibo ninguna en mi “perfil”, lamentablemente). Porque lo actual no es poseer ideas, sino Face. Donde está el futuro. Que pronto nos va a alcanzar. Que está a punto de alcanzarnos. O que ya nos alcanzó y ni cuenta nos hemos dado.

Periodista de larga Trayectoria. Editor de la sección de Cultura del periódico El Financiero.

Gobierno y partidos, obligados a ir de los dichos a los hechos: AMEDI

- Propuestas para medios y telecomunicaciones en el Pacto por México

Comunicado de prensa:

El Pacto por México, que suscriben el presidente de la República y los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, constituye un esfuerzo de negociación y decisión políticas a favor de una agenda de reformas necesarias, posibles y del mayor interés público. Más allá de los puntos de vista que podamos tener acerca del nuevo gobierno y de los partidos, se trata de un prontuario de compromisos que amerita escrutinio y exigencia por parte de la sociedad.

A esos compromisos les faltan plazos, itinerario y precisiones, pues en el cómo llevarlos a cabo está el centro de que sean posibles o no. En el campo del derecho a la información, el Pacto por México establece medidas que consideramos importantes y que es preciso nutrir de puntualizaciones.

Los compromisos para reordenar la legislación de las telecomunicaciones en una sola ley, así como para promover la competencia en radio, televisión, telefonía e Internet de manera simultánea, reconocen la necesidad de contar con un cuerpo jurídico integral. Desde hace casi tres años la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C., (AMEDI), en coincidencia con legisladores de varios partidos, incluidos algunos de los firmantes del Pacto, participó en el impulso a una Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Las tareas legislativas que resulten del Pacto podrán apoyarse en propuestas como esa.

Fortalecer la competencia significa acotar a los monopolios. El fortalecimiento que se anuncia para la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) tendría que traducirse en atribuciones suficientes, pero también en una auténtica autonomía respecto del gobierno y de las empresas reguladas por esos organismos. La creación de tribunales especializados podría solucionar la perpetuación de litigios, promovidos especialmente por empresas, cuya falta de solución perjudica antes que nada a la sociedad.

La creación de nuevas cadenas de televisión abierta solamente significará un contrapeso eficaz al acaparamiento de frecuencias que hoy ejercen Televisa y Televisión Azteca, si las autoridades en materia de telecomunicaciones establecen reglas para que la digitalización de la televisión signifique más canales, a través de la multiprogramación, para más operadores y no sólo para los actuales concesionarios. Las reglas de asignación de nuevas frecuencias de televisión deberán promover la competencia no sólo en términos económicos sino también para mejorar la calidad de la programación y el fortalecimiento de la producción independiente. Es necesario que una de las nuevas cadenas nacionales sea destinada para un sistema nacional de televisión pública, manejada por un organismo con autonomía respecto del gobierno.

La obligación para que los sistemas de televisión de paga difundan las señales de TV abierta, y para que las televisoras que transmiten señales abiertas así lo permitan, romperá el monopolio que Televisa y TV Azteca han mantenido en perjuicio de sistemas de televisión codificada distintos a los que son respaldados por esos consorcios. El Pacto en uno de sus apartados se refiere únicamente a “sistemas de cable”, cuando debiera aludir a todo servicio de televisión restringida.

El derecho a conducir por cable o satélite las señales de televisión que ya se difunden de manera abierta no debiera implicar el pago de una contraprestación. Se trata de señales, antes que nada, de acceso universal y gratuito, determinadas así en la ley.

El establecimiento de límites a la concentración en los mercados de la comunicación podrá partir de numerosas experiencias internacionales, que señalan barreras a la existencia de muchos medios en pocas manos.

La promoción de la banda ancha, su reconocimiento constitucional, la creación de una red estatal de esa índole y de una agencia responsable de la agenda digital, abren la posibilidad de que por fin México tenga una política de Estado en ese terreno. La participación de la sociedad es necesaria para que esa política no esté orientada por el beneficio de las empresas, sino por el interés público. Será preciso que se establezca de manera muy puntual a qué metas se aspira en el desarrollo de sus prioridades digitales. Por “banda ancha”, por ejemplo, hay quienes entienden la magra y defectuosa capacidad y velocidad que suelen vender en México las empresas telefónicas que acaparan esos servicios.

La transparencia de la información pública se fortalecerá si se cumple el propósito de conferir autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). La designación de sus comisionados debe estar ceñida a reglas que eviten cuotas partidarias. Las relaciones del IFAI con los organismos de transparencia estatales requieren de un diseño cuidadoso, anteponiendo en todo caso el rango superior del IFAI.

Un organismo ciudadano para supervisar la publicidad oficial, en todos los niveles y con límites al gasto de cada entidad, contribuiría a resolver la promoción de gobiernos y funcionarios con cargo a los recursos públicos. La medida más adecuada sería la cancelación de cualquier gasto publicitario por parte de las instituciones del Estado mexicano, para contar con otros mecanismos de apoyo a los medios a través de fondos concursables. Mientras eso sucede, el organismo que se propone deberá tener reglas y facultades muy claras para no encubrir el ejercicio discrecional de dinero público en medios de comunicación, beneficiando a los mismos de siempre.

El compromiso a fin de que los tiempos oficiales que los partidos utilizan en campañas electorales sean utilizados “para impulsar una cultura del debate público” implica la sustitución de abundantes spots por programas abiertos a la deliberación. Esa medida implica, naturalmente, la ratificación del modelo de comunicación política gracias al cual la propaganda electoral se difunde en tiempos del Estado en radio y televisión, y prohibe la mercantilización de espacios para ese fin.

En materia de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, la creación de otra instancia adicional es innecesaria; las organizaciones de la sociedad civil han hecho un esfuerzo importante para que se cuente con marcos legales y con un mecanismo para tal efecto. Lo que se requiere es que funcionen de manera eficaz por parte de las autoridades correspondientes, sin más dilación.

En el Pacto por México echamos de menos dos temas fundamentales: los medios de radiodifusión públicos y los medios comunitarios. La radio y la televisión públicas son opciones que la sociedad mexicana reconoce ya como distintas a los medios comerciales y requieren de pleno sostén financiero, así como respeto al trabajo que desarrollan. Es preciso que esos medios dejen de estar supeditados a las voluntades de los gobernadores en turno o del gobierno federal.

Los medios comunitarios ameritan reconocimiento, respaldo y garantías. La radiodifusión comunitaria es uno de los elementos más importantes para revitalizar y cohesionar a la sociedad en sus niveles más básicos. Su reconocimiento es parte del pluralismo necesario para el país.

El Pacto por México recupera propuestas que distintos organismos de la sociedad han presentado, en diversos campos, durante los últimos años y que, por lo tanto, están respaldadas por esa sociedad que durante décadas las ha exigido. En el caso del derecho a la información la agenda de las reformas que hacen falta no se agota allí; pero el documento que firmaron los tres principales partidos políticos y el presidente de la República contiene medidas muy relevantes. Pondremos nuestro mayor empeño para vigilar y exigir con el propósito de que el Pacto, especialmente en temas como los que hemos señalado, transite la distancia que hay del dicho, al hecho.

México, D. F. 3 de diciembre de 2012.

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Aleida Calleja

Presidenta

Alberto Aziz Nassif

Coordinador del Consejo Consultivo

Por el Comité Directivo:

Alma Rosa Alva de la Selva, Comité de Investigación; Sergio Octavio Contreras Padilla, presidente del Capítulo Zacatecas; Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial; Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional; José Luis Domínguez, presidente del Capítulo Yucatán; Daniel Giménez Cacho; Comité de Vinculación Social; Vicente Hernández Delgado, presidente del Capítulo Sinaloa; Juan Sebastián Larrosa, presidente del Capítulo Jalisco; Magdalena López Rocha, presidenta del Capítulo Oaxaca; Mónica Lozano, Comité de Finanzas; Manuel Ortiz Marín, presidente del Capítulo Baja California; Agustín Ramírez Ramírez, Comité Jurídico; Mariana Torres, Comité de Difusión; Laura Salas, Comité de Relaciones Internacionales; Beatriz Solís, Comité Académico; Aimée Vega Montiel, Directora; Lilia Vélez Iglesias, presidenta del Capítulo Puebla.

Por el Consejo Consultivo:

Sergio Aguayo, Dolores Béistegui, Javier Corral Jurado, Felipe Cazals, Javier Esteinou Madrid, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Jorge Fernando Negrete, Carlos Padilla, Gustavo Reyes Terán, Cristina Romo, Gabriel Sosa Plata, Patricia Ortega, José Agustín Pineda Ventura, Raúl Trejo Delarbre, Ernesto Velázquez Briseño.

Botica 191: ¿Quién organizó la provocación? / Valiente / Lotería sexenal / Minoría

Botica R191

- Que la más reciente acción puede ser obra de provocadores gubernamentales, no se descarta por muchos elementos, entre ellos que la Policía Federal resultó ineficaz. Si recordamos Tlatelolco, nuevamente vemos que hay manos que mecen la cuna. ¿Quién?

- Puede uno no estar de acuerdo con Gisela Pérez de Acha, pero la autocrítica siempre es bienvenida, sobre todo cuando la fama de la pantalla es una adicción enajenante.

- Decenas de miles están siempre atentos al gabinete que nombra el ejecutivo.

Jorge Meléndez Preciado

Al gran Froylán López Narváez, en su cumpleaños

¿Quién organizó la provocación?

Hay indignación en la sociedad mexicana. Se muestra en las calles y en los sitios públicos. Y es que el abuso, de muy diversa formas pero especialmente de parte de los políticos y los poderes económicos, de telecomunicaciones y de monopolios atosigan a los ciudadanos. No hay instituciones que defiendan, realmente, a los mexicanos. El IFE, por ejemplo, es una muestra de cómo un establecimiento creado para dar confianza se han transformado en un sitio para el enriquecimiento de unos cuantos y con dudosos resultados. Y así podríamos seguir, con viejos y nuevos organismos. Si le agregamos el horrible sexenio que terminó, donde se ensangrentó al país, se burló de las víctimas que pidieron ser escuchadas y atendidas y se fortaleció a los que manejan la nación económica y políticamente, los problemas se agravaron. Pero no obstante ello, hay una crítica y disidencia que lucha por los cauces legales. Ello no obstante que unos medios insistentes en culpar de todo a López Obrador y actualmente a Morena, a pesar que no tienen relación con grupos disidentes. Antes de los desmanes en el primer cuadro, ya muchos le reclamaban a Andrés Manuel que era el responsable de lo que podía ocurrir, algo similar hicieron cuando surgió el #YoSoy132, lo que es ridículo a todas luces. Pero lo ocurrido el primero de diciembre no es algo nuevo. El 26 de julio de 1968, cuando los estudiantes fueron reprimidos por policías en, curiosamente, la Alameda, en los botes había, extrañamente, piedras para que creciera el zafarrancho. Que la más reciente acción puede ser obra de provocadores gubernamentales, no se descarta por muchos elementos, entre ellos que la Policía Federal resultó ineficaz. Si recordamos Tlatelolco, nuevamente vemos que hay manos que mecen la cuna. ¿Quién?

Valiente

Gisela Pérez Acha era integrante del #YoSoy 132. Renunció a esta organización. Participó en el programa inicial de la serie Sin Filtro, la cual tiene como figura central a Antonio Attolini, uno de los participantes de ese movimiento. Pero luego de su aparición en Televisa, la inteligente Gisela dijo varias cuestiones para renunciar a seguir en un programa que considera un engaño. Señala en una de su partes, Pérez Acha: “Me salí de 132 porque parece que los jóvenes tenemos tatuada una manera de hacer política a la antigua. Una política oxidada, sucia, corrupta y descompuesta. Hoy me salgo de Sin Filtro porque me di cuenta que caí en mi propia trampa”. Puede uno no estar de acuerdo con ella, pero la autocrítica siempre es bienvenida, sobre todo cuando la fama de la pantalla es una adicción enajenante. Bravo.

Lotería sexenal

Decenas de miles están siempre atentos al gabinete que nombra el ejecutivo. Y más en tiempos de crisis, ya que las chambas escasean. Por eso muchos preguntan si uno conoce a tal o cual para acercarse a donde reparten empleos. Varios que no tienen relaciones cercanas o lejanas con los elegidos, esperan que la baraja se amplíe con los nombramientos de segundos pero que manejan dinero en abundancia: ISSSTE, IMSS, Infonavit y hasta canales 11 y 22. Angustia en muchos y decepción en otros. Y es que la vida mexicana continua siendo regida por el compadrazgo, el amiguismo, la recomendación, etc. Un país que todavía no es República en serio, en la cual los trabajos deberían estar ocupados por los de méritos indudables. Ni modo.

Minoría

En el primer círculo peñista sólo hay tres mujeres. Una de ellas poco conocida, Mercedes Juan, en Salud. Lo que muestra lo evidente: los cuates y los recomendados primero.

Dos

El Cuarto Aniversario de la Fonoteca Nacional, que se festejará el lunes 10 de diciembre a las 20 horas, en Francisco Sosa 383, Coyoacán, tendrá una participación de lujo con Armando Manzanero, Tania Libertad, Encarnación Vázquez y otros, bajo la dirección musical y arreglos de Felipe Pérez Santiago. En el acto se pasará una grabación donde José Reveles cuestiona a Gustavo Díaz Ordaz, al ser nombrado éste como embajador en España, además se comentará una serie que este boticario realizó hace tiempo para el Imer, con entrevistas a periodistas y escritores. “Desde 2009 Peña Nieto ha forjado un círculo de políticos bonitos y telegénicos…A esta nueva élite se han sumado empresarios…y jerarcas de la Iglesia católica mexicana”, lo anterior dice Francisco Cruz, el mejor conocedor del grupo Atlacomulco, en su nuevo libro: Los golden boys (Planeta). Necesario.

jamelendez44@gmail.com

Cambio de poderes: Crónica a través de la televisión de la toma de posesión de Peña Nieto

- La TV dividió su cobertura en cuatro partes: desde el estudio, a través de los reporteros, énfasis en San Lázaro y la toma obligada de Cepropie.

- Quienes cuentan con televisión de paga tuvieron más opciones que quienes únicamente disponen de señal abierta.

- Cabe reiterar el interesante ejercicio de Efekto TV tanto por marcar diferencias en sus transmisiones como en la presentación de imágenes opuestas.

Fotografía: «1º de diciembre Enrique Peña Nieto Presidente de México» por Angélica Rivera de Peña @ Flickr

Por Claudia Benassini

Durante toda la semana pasada, radio y televisión anunciaron a sus audiencias las transmisiones especiales que se llevarían a cabo durante el sábado 1º de diciembre con motivo de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. La duración oscilaba entre 5 y 7 horas. En mayor medida, cada medio ofrecía lo mejor de sus conductores, analistas y comentaristas así como la garantía de una amplia cobertura de reporteros ubicados en los distintos puntos en que se llevaría a cabo el evento: la Cámara de Diputados, el Palacio Nacional y el Campo Militar Marte. Incluso, canales de televisión abierta como el 2 y el 7 reemplazaron parte de sus actividades sabatinas para abrir un espacio al evento. Los canales 11 y 22 hicieron lo propio.

Desde el primer minuto

En realidad las transmisiones se iniciaron el viernes 30 de noviembre a las 11 de la noche. Desde el día anterior y a través de los periódicos matutinos, se informó que el cambio de poderes se llevaría a cabo durante el primer minuto del sábado 1º de diciembre. Se anunciaba una ceremonia breve que, como hace seis años, garantizaría al nuevo gobierno el control de las fuerzas armadas. A partir de las 11 de la noche presentadores de medios acompañados de analistas calentaron la transmisión a través de comentarios sobre una ceremonia “tan relevante como significativa”. Análisis y comentarios se alternaban con reportes de quienes estaban apostados en Palacio Nacional, quienes daban detalles sobre el avance del acontecimiento: los presentes, los que llegaban y el inicio de la ceremonia.

Una ceremonia cuya señal, como se acostumbre desde hace varios sexenios, fue transmitida en cadena nacional por el Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) de la Secretaría de Gobernación. Máximo una hora de duración, cumpliendo el protocolo, Felipe Calderón comenzó a desprenderse de la presidencia que dejaría formalmente diez horas más tarde. Un breve discurso de Peña Nieto. La despedida y la bienvenida de los gabinetes con el dato curioso de que José Antonio Kuri, último secretario de Hacienda de Calderón, se cambio de bando. Ahora será titular de Relaciones Exteriores. Entonación del himno nacional; cierre de las transmisiones formales y vuelta a la cobertura y análisis según lo previsto por cada medio radiofónico y televisivo.

El inicio de las coberturas