Comunicación política digital en las elecciones presidenciales de 2012

- Imagen, redes sociales y esfera pública

- Análisis de la imagen política de los tres candidatos punteros en la elección presidencial.

- «En el proceso electoral mexicano de 2012 no encontramos ninguna de las características del “paradigma Obama”. Lo que encontramos es un manejo oportunista de las redes sociales, un marketing político digital instrumentado sólo en tiempos de campaña», dice Jacob Bañuelos.

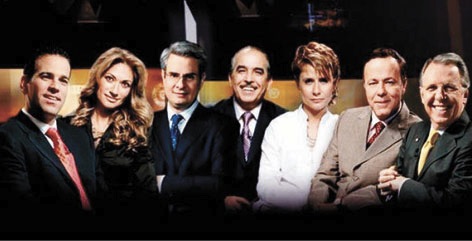

Candidatos presidenciales en el primer debate organizado por el IFE

La imagen política se ha convertido en una amalgama compleja que va más allá de una simple estrategia de comunicación, y que exige pensar en términos de una “política de la imagen” o una “opinión pública política”, de la cual dependerá la legitimidad y el futuro de un candidato, un partido, una institución e incluso de un país. Más allá de la construcción de percepciones, discursos, aparición en medios tradicionales, presencia en medios digitales y acciones políticas, la imagen política equivale al ejercicio político mismo y a su coherencia histórica.

Por Jacob Bañuelos

Publicado originalmente en RMC #130

[issuu width=600 height=400 pageNumber=27 printButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120611211448-7d8145112a944b75aa0a5e95a500a715 name=rmc_130_web_01__1_ username=mexcomunicacion tag=elecciones unit=px v=2]

“El poder es lo que mantiene la existencia

de la esfera pública, el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan: El poder brota de la capacidad humana, no de actuar o hacer algo, sino

de concertarse con los demás para

actuar de común acuerdo con ellos.

El poder surge entre los hombres

cuando actúan en común y desaparece

tan pronto como se dispersan de nuevo”.

(Hannah Arendt)

México atraviesa un año electoral que exibe las características de una cultura política todavía anclada en prácticas heredadas del siglo pasado. A pesar de la efervescencia de las redes sociales y el incremento relativo de usuarios de Internet, partidos políticos, candidatos, seguidores y ciudadanía en general no han sabido consolidar el poder de la “opinión pública digital” a favor de una democracia participativa, que se exprese no sólo en las urnas sino en una continua transformación social.

El escenario actual de la comunicación política protagonizada por candidatos y partidos políticos no va más allá de la promoción de una imagen superficialmente construida, basada en una retórica política anquilosada centrada en la imagen posada. En ella, el debate ciudadano se queda en un insulto o un chiste irónico y las estrategias son ajenas a la necesidad de crear una esfera pública donde se exprese la opinión plural y constructiva de una ciudadanía todavía olvidada por los actores oficiales.

Una vez más, los partidos políticos, candidatos y autoridades electorales (IFE), llegan tarde en la construcción de una cultura política ciudadana digital. Arribamos al 2012 sin haber incorporado las lecciones dejadas en el proceso electoral intermedio de 2009, en donde el uso de redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter, así como de blogs y microblogs fue caótico, oportunista y caracterizado por una falta total de coherencia entre estrategias oficiales y estrategias particulares de los candidatos.

A lo anterior se sumaron los titubeos de censura por parte de autoridades electorales, así como el uso de medios digitales como auténticos basureros electorales por parte de candidatos y partidos oficiales, depositarios de toda campaña sucia ante su prohibición en radio y televisión.

Asistimos a un abandono institucional de parte de autoridades electorales, como de partidos oficiales en la exigencia de crear las condiciones de un acceso universal a Internet, en uno de los países con las tarifas más altas del mundo y un abandono en la promoción de una cultura política digital ciudadana.

Los retos de la comunicación política para el 2012 continúan siendo los mismos que en el 2006 y 2009, pero con problemáticas nacionales más agudizadas, como la crisis económica internacional, el crimen organizado y el desempleo.

Contexto de Internet y redes sociales

El escenario digital en México pasa por tres factores que determinan el contexto actual: la realidad de Internet en el país, la situación de los jóvenes y la gestión dejada por el gobierno de Felipe Calderón.

En México, con una población aproximada de 112 millones, la cifra de usuarios de Internet no rebasa el 35% de la población total, cerca de 33 millones de usuarios (IWS- Internet Worldstats, 2010), no más de 40 millones de acuerdo con cifras de World Internet Project (WIP, 2011). Y la brecha digital sigue siendo muy grande: sólo cuatro de cada 10 mexicanos tiene acceso a Internet (AMIPCI, 2011), de los cuales sólo 18% se conecta desde su casa (siete millones aproximadamente, según WIP), cifras preocupantes para un país en desarrollo con los retos de crecimiento que tiene México.

El uso de redes sociales por parte de los mexicanos también es relativo y limitado. El 61% de total de internautas mexicanos accede a una red social, cerca de 25 millones de usuarios. La distribución en las tres redes sociales más usadas, según AMIPCI, es así: Facebook 39% (13 millones de usuarios), YouTube 28% (9,8 mdu) y Twitter 20% (7 mdu).

Ante tal escenario cabe preguntarse cuál es el impacto que tendrá el marketing político digital en las elecciones de 2012. Para responder es necesario saber que, de acuerdo con AMPIPCI, 36% de los internautas mexicanos pertenecen a la clase alta y media, y 18% pertenecen a clase media baja. La actividad de la clase baja en Internet y la de la población entre 26 y más de 55 años es muy baja, 40% del total de internautas mexicanos.

El proceso electoral de 2012 en México será decisivo para el futuro del país, con una numerosa generación de jóvenes (36.2 millones, según datos del IMJUVE en 2011), comprendidos entre los 12 y los 29 años de edad, y que representan en conjunto cerca del 50% de usuarios de Internet (WIP, 2011, AMIPCI, 2011). De este total 10 millones están en edad de votar. En México, el 66% de los jóvenes laboran en la informalidad, lo que los convierte en más pobres y vulnerables; cerca de 75 millones de personas entre 15 y 24 años estaban desempleadas en 2011. La tasa de desocupación juvenil es de 12.7%. El 71.2% del total de desempleados en el país cuentan con estudios completos de secundaria y preparación media superior y superior, de acuerdo con Juan Arancibia Córdova, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Para los jóvenes mexicanos, las elecciones de 2012 están marcadas por la desilusión heredada del proceso de 2006, por el fantasma del fraude, la inseguridad y el desempleo. Estas elecciones no se presentan como un escenario de cambio y participación política, y los medios digitales se usan para el intercambio de información sobre la vida privada, para el entretenimiento, la expresión mediante chistes e insultos, y como medio para leer el mail, hacer amigos en redes sociales, descargar música, jugar en línea y ver chistes, principales actividades de los mexicanos en Internet.

De esta forma observamos que el marketing político digital realizado por los tres candidatos a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Josefina Vázquez Mota (JVM) y Enrique Peña Nieto (EPN), tendrá un impacto relativo en la campaña electoral, en la decisión de voto y muy poco impacto como forma de comunicación política participativa.

Entre los tres candidatos suman en Facebook 3,112,000 seguidores, en YouTube 1,954, seguidores de EPN (cabe mencionar que AMLO y JVM no tienen canales oficiales en YouTube), y en Twitter 669,670 seguidores. El total de seguidores en las tres redes sociales de los tres candidatos suman 3,783,624, contra cerca de 25 millones de usuarios de las mismas redes, de los cuales 10 millones son jóvenes entre 18 y 24 años. (1)

Es claro que si el marketing digital tuviera impacto sería entre jóvenes comprendidos entre 18 y 24 años, el sector más conectado, mayoritariamente comprendidos en la clase alta, media y media baja. Sin embargo, frente a medios dominantes como la televisión, cuya penetración en hogares mexicanos es del 93% según AMIPCI, vemos todavía muy lejana una verdadera democracia digital.

El impacto del marketing político digital es relativo y se define, en todo caso, por la composición social de las redes sociales, conformadas por la clases más informadas y críticas, por el llamado el círculo rojo, por los mismos seguidores y participantes de los partidos políticos, por la participación activa de líderes de opinión, periodistas y medios de comunicación, y por la convergencia con los medios tradicionales que hacen eco noticioso de los escándalos en la red. Pero no por la explotación de las posibilidades democráticas y participativas que favorecen las redes sociales, todavía desaprovechadas en el proceso político electoral y aun ausentes de la cultura política institucional y ciudadana.

Imagen política de un gobierno

A este escenario electoral y mediático digital, se suma la imagen del gobierno de Felipe Calderón, marcada por tres improntas históricas que los jóvenes y la ciudadanía en general no pueden pasar por alto: la sombra del fraude electoral de 2006, el desempleo y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En cifras oficiales, la estrategia llamada “guerra contra el narco” ha dejado 47,515 muertos de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), frente a la estimación no oficial de México Unido contra la Delincuencia, que suma más de 80 mil víctimas. A esta imagen se agrega el llamado “fantasma del abstencionismo” que supuso cerca del 70% en las elecciones intermedias del 2009.

Ninguna estrategia de marketing político digital o convergente podrá vencer la imagen política dejada por el gobierno de Felipe Calderón. Dicha imagen agrega desilusión y desconfianza en los procesos electorales y el futuro de México. El reto institucional de partidos, candidatos y autoridades electorales será apostar por la construcción colectiva de una cultura política democrática más cercana a las necesidades ciudadanas, más allá de sólo estar centrada en la promoción o legitimación mediática digital y televisiva en tiempos electorales.

Paradigma de un marketing político digital

El paradigma Obama representa todavía la estrategia de comunicación política ideal en medios digitales. En México se ha entendido como una “fórmula mágica” para obtener votos y seguidores, desatendiendo la realidad digital del páis, como la brecha digital, y las prácticas políticas nacionales ancestrales como la compra de votos y el acarreo. Hoy dicha actividad se ha convertido también en “acarreo virtual” como apunta Octavio Islas en relación con la compra de seguidores y la instrumentación de bots en los sitios de candidatos para aumentar el número de tuits automáticamente.

El paradigma de la comunicación política digital instrumentado por Obama es un ejemplo de articulación política a partir de la coherencia política entre discurso y acción política. La imagen de Obama se construyó de manera convergente mediante la inclusión de la participación ciudadana y plural, que conformó una sólida base de datos legitimada por los mismos ciudadanos participantes. Con base en esta participación, Obama incrementó su influencia a partir de una comunicación directa mediante redes sociales, blogs, foros y chats, convirtiendo a los medios digitales en una esfera pública.

Algunas características fundamentales que caracterizan el “paradigma Obama” son:

• La brecha digital de Estados Unidos es mínima, la penetración de Internet es del 78.2%.

• Responde a un modelo mediático digital y convergente (redes sociales, podcast, foros, chats, e-mail, prensa, radio y televisión en línea); un modelo participativo y alternativo.

• Una estrategia de comunicación diferenciada y plural para sectores diversos de la población.

• La continuidad y la coherencia política fueron y siguen siendo fundamentales en el alcance de la campaña digital de Obama que desde el inicio hasta hoy, informa y mantiene el contacto con sus seguidores por diversos medios (videos, e-mails, redes sociales, sms, blogs, foros)

• La estrategia digital no sólo se queda en el entorno mediático, aterriza en acciones y debates políticos comunitarios.

• La promoción permanente a la participación y la respuesta interactiva entre Obama y su equipo de campaña para establecer un diálogo digital.

Rasgos de la Imagen política digital

En el proceso electoral mexicano de 2012 no encontramos ninguna de las características del “paradigma Obama”. Lo que encontramos es un manejo oportunista de las redes sociales, un marketing político digital instrumentado sólo en tiempos de campaña, con los siguientes rasgos:

• Imagen retórica. La imagen construida en sitios oficiales de candidatos y partidos responde a cánones retóricos tradicionales, donde los actores políticos son representados como “líderes de un pueblo”, “salvadores de un país”, sonrientes, rodeados de admiradores.

• Imagen unidireccional, no participativa. La comunicación es unidireccional, la capacidad participativa, la interacción, el diálogo y la deliberación son nulos en los sitios oficiales. La opción de postear un comentario existe, los candidatos nunca responden.

• Imagen tradicional / vertical. Las redes sociales y sitios web son usados como la televisión, la radio y la prensa, y sirven como depositarios de videos, audios, fotografías, gráficos y textos propagandísticos que no tienen cabida en los medios electrónicos, en el marco del COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). El marketing tradicional llevado a los medios digitales.

• Imagen distante. Los candidatos ignoran los comentarios de los ciudadanos en las redes sociales. Expresan opiniones y posiciones políticas pero desatienden el debate. La confrontación se da entre los usuarios de las redes, los candidatos tienen nula interacción con los ciudadanos.

• Imagen desinformada. Los candidatos expresan opiniones pero no existe información completa que sustente sus posiciones. Los candidatos y los sitios oficiales no informan sobre las propuestas o proyecto político.

• Imagen polarizada. Los candidatos desatienden los debates o confrontación que se dan entre ciudadanos, que en gran número se caracteriza por una ausencia de argumentos o información contrastada, y deriva en una cadena de insultos hacia los candidatos y entre los participantes de la red.

• Imagen parcial. Los candidatos se presentan como independientes de las organizaciones partidistas oficiales. Los sitios oficiales de los partidos no tienen links a los sitios oficiales de los candidatos. Los partidos deberían ser un punto de interacción entre ciudadanos y candidatos.

• Imagen omnipresente y lenguaje formal. Los usuarios de las redes perciben que los candidatos no escriben sus comentarios, que por lo demás están expresados en un lenguaje demasiado formal y en todo momento.

Imagen Política y Ciudadanía

Durante el “periodo de intercampañas” (o “veda electoral”) impuesto por la Ley Electoral, comprendido entre el 16 de febrero y el 29 de marzo, se prohibió a los candidatos hacer actos de campaña durante los 45 días previos al periodo electoral oficial (29 de marzo de 2012) y no pudieron acceder a los tiempos del Estado en radio y television:

Los actos de campaña que no se deben realizar anticipadamente son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en los que las y los precandidatos, candidatos y partidos promuevan ante el electorado sus candidaturas. La propaganda orientada en ese mismo sentido, tampoco se debe realizar (art. 228 del COFIPE, IFE, 2012).

Estrictamente hablando, todos violaron esta disposición; las redes fueron el medio y guardan memoria de ello.

Esta disposición legal propició que las redes sociales se convirtieran en el único espacio mediático para la comunicación política de los candidatos y ciudadanos, dado que el COFIPE no regula Internet. La oportunidad para abrir un diálogo con los ciudadanos durante estos 45 días fue desaprovechada por todos los candidatos. Se han limitado a llenar los sitios web oficiales y las redes sociales de proselitismo y autopromoción, trasladando viejas prácticas electorales a estos nuevos medios, sin propiciar la participación ciudadana.

La imagen política construida durante el “periodo intercampañas” en las redes sociales se bifurcó en dos grandes espacios virtuales: los sitios y perfiles oficiales de los candidatos en Facebook, Twitter y YouTube, y la expresión ciudadana abierta en estas mismas redes.

En seguida se ofrece una breve narrativa de la imagen de cada candidato y una reseña de tres hitos que en términos de imagen marcaron este periodo en los medios digitales, con objeto de ejemplificar el comportamiento en la construcción de la imagen oficial de los candidatos y la respuesta ciudadana a la misma en las redes sociales.

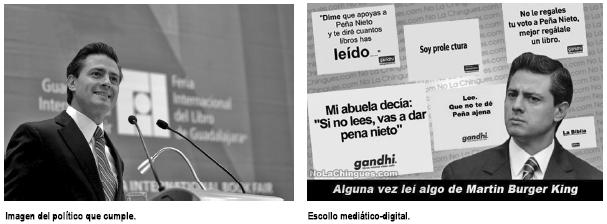

Enrique Peña Nieto

La narrativa mediática del candidato Peña Nieto ha sido la que creó durante la gubernatura del Estado de México, su plataforma política, construido como un político que cumplió sus compromisos. También se ha formado la imagen mediática de un “galán de telenovela”, claramente promovido por el grupo Televisa y casado con la actriz de telenovelas Angélica Rivera, lo que subraya aún más este paradigma fundado en una retórica anclada en estereotipos tradicionales y conservadores reforzados durante décadas en la oferta televisiva de este grupo mediático. Su lema: “Tú me conoces. Sabes que sé comprometerme. Pero lo más importante: sé cumplir”. Retomando su anterior lema de campaña “Te lo firmo y te lo cumplo”.

La imagen de Peña Nieto en su sitio oficial (http://enriquepenanieto.com/) y en redes sociales está centrada en la autopromoción, no incluye otros actores políticos o sectores sociales, y sigue las reglas del marketing digital a la manera de una empresa o un producto. Su sitio es el que proporciona una mayor integración de redes sociales, pero no proporciona ningún documento que explique su programa político.

El principal escollo mediático digital de Peña Nieto se derivó de su intervención en la Feria del Libro de Guadalajara. A raíz de una pregunta sobre los libros que le habían marcado en la vida, el candidato no supo contestar con claridad: no supo citar correctamente autores y títulos de obras. La imagen oficial (izquierda) en su reiterado estilo retórico contrastó con la imagen creada por ciudadanos internautas (derecha), publicada inmediatamente después en redes sociales, aunque hubo decenas de versiones visuales en el mismo todo de burla, en la formulación sarcástica y el chiste irónico sobre la incultura de Peña Nieto. (2)

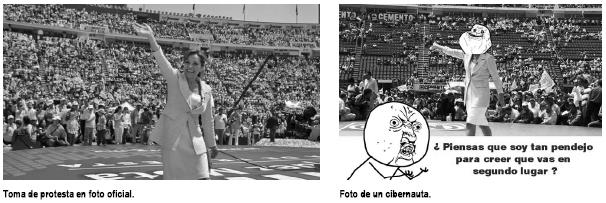

Josefina Vázquez Mota

La narrativa de Vázquez Mota se centra en el hecho de ser mujer y que ha luchado por lo que tiene con esfuerzo y trabajo. Su lema es: “Quiero construir un México diferente, con tu ayuda sí es posible”.

La imagen de Vázquez Mota en su sitio oficial (http://josefina.mx/) tampoco ofrece propuestas o programa político, y se centra en su autopromoción con un preponderante peso visual, sin incluir a otros sectores o actores políticos. El sitio tiene links a su página en Facebook y Twitter, aunque sin promover el diálogo.

Una de las imágenes más importantes que circuló en las redes sociales como crítica a Vázquez Mota fue la de su toma de protesta en el Estadio Azul. La crítica estuvo basada en el fracaso de la convocatoria donde el estadio estaba vacío durante el acto.

La foto oficial (izquierda) presenta un estadio lleno y las fotos de internautas que circularon en redes sociales (derecha) mostraban un estadio vacío. (3)

Andrés Manuel López Obrador

La narrativa de López Obrador está fundada en la idea de reconciliación, intentando borrar la imagen negativa que se formó sobre su figura en las elecciones de 2006 como “Un peligro para México”, lema que fue parte de una campaña de desprestigio en su contra. La imagen beligerante de López Obrador ha desaparecido. Ahora se presenta como un candidato pacífico y fraterno, al punto de enarbolar la construcción de una “República del amor” como uno de los argumentos de su propuesta política. Su lema: “El cambio verdadero está en tus manos”.

El sito oficial de López Obrador (http://www.amlo.org.mx/), no tiene links a perfiles en redes sociales, y aunque aparecen fotos de su persona, el marketing visual no tiene un peso significativo. Sin embargo, a diferencia de los sitios de los otros candidatos, sí ofrece un programa político de propuestas, links a otras organizaciones políticas asociadas como MORENA, Regeneración, Foros temáticos y una propuesta de gabinete para su proyecto político, compuesto por actores políticos y de la cultura de diversas procedencias, así como un compendio de entrevistas en diversos programas radiofónicos. López Obrador ha cuidado mucho su imagen mediática, parece no haber cometido los errores de su adversarios políticos por ahora. La imagen que lo significa en medios digitales es la relacionada con la “República del amor” y su mensaje de reconciliación y amor.

La imagen oficial de López Obrador es muy homogénea dentro de su propia retórica visual, sin gran inversión mediática y cuidado estético. Como contraparte, la imagen crítica en un blog, muestra la siglas del candidato conjuntadas con la palabra love (amor) y abajo los personajes que incurrieron en casos de corrupción durante su gobierno en el Departamento del Distrito Federal. (4)

Lo que se observa en la construcción de la imagen crítica por parte de los ciudadanos internautas, es una generalizada tendencia a usar chistes, sarcasmo, insultos y nula argumentación para cuestionar a los candidatos. El humor político es una tradición en México e impera en las redes y medios digitales.

Sin embargo, la crítica no va más lejos, pudiéndose emplear los medios digitales para publicar y denunciar hechos fundamentados en investigaciones oficiales o bien, a la manera de Wikileaks, con filtraciones. Todavía en México no vemos un uso ciudadano crítico de instancias y recursos institucionales de rendición de cuentas sustentadas en la Ley de Trasparencia e Información Pública Gubernamental del Instituto Federal Acceso a la Información (IFAI).

Por otra parte, los internautas de las redes sociales son testigos de las malas prácticas de los candidatos políticos, donde el uso de bots, el acarreo digital, la compra de seguidores, la falta de interacción, la ausencia de promoción para la participación y diálogo, el uso unidireccional, la guerra sucia, el empleo de los medios digitales como basureros de todo lo que no cabe en radio, prensa y televisión, todo ello, empaña y obstruye el uso democrático de los medios digitales en México.

El marketing político y la construcción de una imagen política electoral todavía dista mucho de conectar con el tejido de la vida cotidiana. El marketing político ha creado sitios y redes sociales vacías, que simulan un entorno participativo convirtiéndose en espacios mercadológicos carentes de propuestas y argumentos políticos, ajenos a la participación, la deliberación y el diálogo ciudadanos, una traslación de las prácticas políticas televisivas en una especie de teatro digital electoral.

Esfera pública digital

La imagen política digital se construye y se realiza como parte fundamental de la opinión pública ciudadana. La importancia de la opinión pública expresada en la “esfera pública digital” es crucial en la legitimación política de un sistema y un Estado. Para Hanna Arendt, el poder y legitimidad de un Estado radica en la opinión:

Lo que confiere poder a las instituciones y a las leyes de un país es el apoyo del pueblo, que, a su vez, es sólo la continuación de ese consenso originario que ha llamado a la vida instituciones y leyes […] Todas las instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones de poder; se consolidan y se derrumban tan pronto como el poder vivo del pueblo no se encuentra tras ellas y las sostiene. Es lo que pensaba Madison, cuando decía que todos los gobiernos reposan en último término en la “opinión”.

Y para Jürgen Habermas, la esfera pública es el “espacio de la opinión pública”, conformado en las sociedades contemporáneas por los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, y actualmente también por los medios digitales (redes sociales, blogs, microblogs, chats, foros, sitios web, podcast, videoblogs, e-mail), así como por su convergencia.

De la libertad y calidad participativa ciudadana dependerá el desarrollo y salud democrática de un Estado y su sistema político. La legitimación de una “opinión pública” realizada en la esfera pública, garantizará la incidencia de la ciudadanía en el Estado de Derecho, en la formulación de leyes y en la administración de la vida pública. En palabras de Habermas la esfera pública se conforma como una red de opiniones:

La esfera o el espacio de la opinión pública no puede entenderse como institución y, ciertamente, tampoco como organización; no es un entramado de normas con diferenciación de competencia y de roles, con regulación de las condiciones de pertenencia, etcétera; tampoco representa un sistema; permite, ciertamente, trazados internos de límites, pero se caracteriza por horizontes abiertos, porosos y desplazables hacia el exterior. El espacio de la opinión pública, como mejor puede describirse es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos.

La teoría de Arendt y Habermas sobre la opinión pública y su importancia en la legitimidad e incidencia en la construcción de un Estado de Derecho, es un buen camino a seguir en la urgente necesidad de crear una esfera pública digital, que permita participar y deliberar a la ciudadanía sobre temas decisivos para el desarrollo del Estado mexicano, y donde esta participación incida en la toma de decisiones y la formulación de leyes.

Esta afirmación parece todavía utópica en el actual momento político mexicano, en donde la democracia digital es limitada e inmadura, aunque con un gran potencial y posibilidades por delante. En la incipiente democracia mexicana, la construcción de una cultura política digital ciudadana será crucial para su presente y futuro, la responsabilidad sobre ello recae tanto en autoridades electorales, en partidos políticos y en la misma ciudadanía.

La esfera pública digital debe estar garantizada por el Estado mexicano, el acceso universal debe ser parte de la agenda pública, en donde la ciudadanía pueda expresar su opinión y deliberar sobre la toma de decisiones que atañen al Estado de Derecho. Las instituciones políticas y electorales deben impulsar la transparencia administrativa, la rendición de cuentas y la cultura política digital entre ciudadanos e instituciones políticas para evidenciar las malas prácticas, el vacío de contenidos políticos y la imagen política sin fundamentos democráticos.

Notas

1) Datos al 21 de marzo de 2012, tomados de los sitios oficiales de los candidatos en Facebook, YouTube y Twitter, (AMIPCI 2011, WIP, 2011).

2) Imagen de Peña Nieto en Flickr oficial: http://www.flickr.com/photos/enriquepenanieto/644 8666453/in/photostream/lightbox// Imagen de internautas: http://flor-colorada.blogspot.com/2011/12/y-todo-esto-por-una-pregunta.html

3) Imagen oficial de Josefina Vázquez Mota, http://josefina.mx/galerias.php?galeria=421/ Imagen de un internauta: http://www.conunacer veza.com/2012/03/forever-alone-josefina-vazquez-mota.html

4) Imagen oficial de López Obrador: http-_www.revistalacosta.com_wp-/ Imagen de internauta: http://e-consulta.com/blogs/corte/?pa ged=2

Bibliografía

AMIPCI (mayo 17, 2011). Hábitos de los usuarios de Internet en México. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://www.amipci.org.mx/

ARENDT, H. (1973). “Sobre la violencia”. Crisis de la República. Madrid: Taurus. (Edición original: Macht und Gewalt. Munich: Piper, 1970).

HABERMAS, J. (1998). Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 1998, p. 440.

IFE (2012). El 16 de febrero inicia el periodo de intercampaña del proceso electoral federal 2011-2012. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de IFE http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/

TEPJF (2009). Tribunal Electoral calcula 70% de abstencionismo. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://www.informador.com.mx/mexico/2009/116007/6/tribunal-electoral-calcula-70-de-abstencionismo.htm

INEGI (2010). Cuéntame, población. Número de habitantes. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://cuentame.inegi.org.mx/pobla cion/habitantes.aspx?tema=P

ISLAS, O. (2011). Proyecto Internet. El desprecio por el ciudadano en redes sociales. Gurú Político. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://www.gurupolitico.com/2012/03/proyecto-internet-el-desprecio-por-el.html

IWS – Internet World Stats (2011). Internet Users and Population Stats for the Americas. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://www.internetworldstats.com/stats2.htm

OCDE (2012). En Morales, Y. (2012). Corea, Austria y México, con menos desempleo en OCDE. El Economista. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/03/13/desempleo-mexico -entre-mas-bajos-ocde

WIP (2011). World Internet Project, México. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://www.wip.mx/

UNIVERSIA (2012). Los jóvenes con preparación, los más golpeados por el desempleo. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/02/27/914076/jovenes-preparacion-mas-golpeados-desempleo.html

VERGARA, R. (12 enero, 2012) “Maquilla” gobierno de Calderón cifra de muertos por guerra antinarco: PRD. Recuperado el 20 de marzo de 2012 de http://www.proceso.com.mx/?p=294667

Enlaces:

Sitios oficiales de los candidatos a la presidencia de México 2012

Enrique Peña Nieto

- www.enriquepenanieto. com/#social-feed

- Facebook: http://www.facebook.com/EnriquePN

- Twitter: https://twitter.com/#!/epn

- YouTube: http://www.youtube.com/user/enrique penanietotv

- Flickr: http://www.flickr.com/photos/enrique penanieto/

- Google+: https://plus.google.com/u/1/103184 126961342072726/posts

- Foursquare. https://es.foursquare.com/epn

Andrés Manuel López Obrador.

- Facebook. http://www.facebook.com/amlo2012

- Sitio Oficial. http://www.amlo.org.mx/

- Twiiter. https://twitter.com/#!/lopezobrador_

Josefina Vázquez Mota:

- Sitio ofical: http://josefina.mx/#

- Facebook: http://www.facebook.com/josefinamx

- Twitter: https://twitter.com/#!/josefinavm

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es Profesor Investigador, Tecnológico de Monterrey-Campus Ciudad de México.

Esfera pública alterna: Redes sociales en el proceso electoral

- La cultura cívica, la brecha digital y la de conocimiento, condicionan el papel de las redes virtuales.

- Hay 34 millones de jóvenes entre 18 y 34 años en el padrón electoral. Esto corresponde al 40% del total de ciudadanos que estaríamos en posibilidad de votar el primero de julio de 2012. Este rango coincide con la edad del 55% de los usuarios de Facebook

- «Los jóvenes no se interesan por la política en los términos tradicionales y, como dice el investigador Peter Dahlgren, deben ser invitados por los partidos y candidatos a participar en sus términos. Un debate acartonado, por ejemplo, es una pésima idea. Mientras uno en un sitio de videos con preguntas directas de los ciudadanos, sin intermediarios, en donde los candidatos demuestren transparencia, sería hablarle a esta generación en sus propias palabras», dice María Elena Meneses.

Es común asociar a la Internet con el ensanchamiento de la democracia en la actualidad. Sobre esta asociación se erigen fundamentalmente dos posturas: los optimistas que con frecuencia sobredimensionan las posibilidades del entorno digital y los que guardan distancia e, incluso, niegan que esta relación pueda ser posible aludiendo a una utopía. Cada una de estas posturas, a las que el profesor estadounidense Anthony Wilhelm denomina utópicas y distópicas respectivamente, ofrecen argumentos válidos y deben ser analizadas en cada contexto.

Por María Elena Meneses

Publicado originalmente en RMC #130

[issuu width=600 height=400 embedBackground=%23000000 pageNumber=14 printButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120611211448-7d8145112a944b75aa0a5e95a500a715 name=rmc_130_web_01__1_ username=mexcomunicacion tag=elecciones unit=px v=2]

Los optimistas hacen alusión primordialmente a la arquitectura de la red, concebida por sus creadores como entorno abierto, horizontal e interactivo. Este último atributo significa que cualquier persona con acceso y habilidades digitales puede participar, modificar e interrumpir el flujo comunicativo.

Este rasgo inconfundible justifica darle a la Internet el calificativo de inédito a partir de la clara diferencia que establece con los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión en los cuales los públicos tienen escasa posibilidad de interactuar. En los medios tradicionales, la relación con lectores y audiencias es vertical y a través de agentes mediadores como editores y los periodistas.

Internet, en cambio, facilita la comunicación directa. Es aquí donde ubicamos otro argumento optimista, que tiene que ver con la posibilidad de comunicación sin intermediarios, que permitiría el acercamiento entre ciudadanos y gobernantes, o bien, entre candidatos y electores.

Sin embargo, considerar que la sola arquitectura democrática basta para que se concrete la deseable asociación puede considerarse una visión determinista. La tecnología es una construcción social, de tal forma que es sometida por los individuos de un grupo social a un proceso de amoldamiento con las prácticas culturales, simbólicas e imaginarias que dan lugar a la evolución tecnológica, la cual es determinada socialmente.

Esta construcción mutua –explicada y desarrollada por los teóricos constructivistas en franca oposición al pensamiento determinista– implica que las posibilidades de la Internet para la democracia no se concretan hasta que no sean interpretadas por la sociedad y hasta que dentro de ésta no se cumplan una serie de requisitos como la inclusión digital. En el caso de un proceso electoral, enseguida se exponen algunas variables que condicionan la deseable relación entre la tecnología y las prácticas democráticas.

1. Cultura Cívica

Entendida como el conjunto de percepciones sobre lo público, dependerá que Internet sea interpretada como una herramienta de valor democrático que promueva valores como el diálogo y la tolerancia. No se puede esperar que con una sociedad cuya cultura cívica se basa en la desconfianza hacia la política y los políticos, la red se convierta súbitamente en escenario de debates democráticos.1

Sin embargo, utilizar la tecnología para innovar prácticas que contribuyan a edificar una cultura cívica democrática constituiría no sólo lo deseable, sino una formidable oportunidad para apuntalarla en donde es débil y para ensancharla en donde es fuerte. De esa forma, podemos señalar que las potencialidades de la Internet para ensanchar la democracia dependen de la cultura cívica y de la disposición de los actores para usarla de manera significativa para la vida pública.

2. Brecha digital

La articulación de una esfera pública alternativa que apuntale la democracia sólo es posible si está resuelto el problema del acceso. Variables estructurales como la brecha digital codeterminan de manera más profunda el papel que la Internet pueda jugar en una democracia.

En México hay 34 millones de usuarios de Internet. Una cuarta parte de la población está conectada. De este porcentaje no todos cuentan con banda ancha, la infraestructura necesaria para consumir algo tan simple como un video. Socialbakers, en febrero de 2012, contabiliza 30 millones de usuarios de Facebook, lo que corresponde al 30% de la población total de 112 millones de habitantes.

De Twitter, en marzo de 2012, la empresa Semiocast señala que hay 10 millones; de YouTube, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, el 28% de los usuarios mexicanos la usan, lo que equivale a 9.5 millones de usuarios.

3. Brecha del conocimiento

Así se conoce a la distancia que separa a quienes cuentan con las habilidades digitales y la educación para apropiarse de manera significativa de la tecnología y los que no. La participación en las redes es una variable imprescindible para asuntos políticos, pero no sólo es hacerlo sino hacerlo de forma constructiva. ¿Todos participan? La experiencia dice que no. ¿La participación se hace de manera constructiva? No siempre.

En los espacios de la web 2.0, como las redes sociales, son usuarios activos alrededor de 10%.

¿Qué papel juegan las redes sociales en un proceso electoral? ¿Son determinantes en el resultado? Son las preguntas que hacen con excesiva frecuencia los medios tradicionales y consultores. Los primeros probablemente lo hacen basados en la novedad de las redes sociales en una elección presidencial. Los segundos en el interés por seducir clientes, sobre todo con la proliferación de herramientas que miden algunas variables de la red Twitter. Tales mediciones en realidad dicen poco. Saber quién tiene más volumen o alcance (reach) con sus tuits, no devela la complejidad de la comunicación ni define la toma de decisiones ciudadanas. Además, estas herramientas no detectan el sarcasmo, tan utilizado en países como México.

En los medios vemos con frecuencia titulares como: “Peña Nieto felicita a la mujer en Twitter”; “López Obrador: lento pero seguro en Twitter” o “Le llueve en Twitter a panista por comentarios homofóbicos”. ¿El que tiene más “likes” en Facebook obtendrá más votos en la elección? No necesariamente. ¿El que realice la mejor campaña en las redes ganará? Tampoco.

José Serra en Brasil y Atanas Mockus en Colombia hicieron campañas propositivas en las redes sociales y no ganaron.

Barack Obama hizo una campaña brillante en la red, en efecto, pero antes hay que tener presente la crisis de 2008 y la gestión de George Bush en Irak para hacer una valoración más objetiva de los motivos de su triunfo y evitar el despropósito de adjudicar los resultados de esa elección en Estados Unidos a Facebook.

La forma en que su equipo de campaña logró usar la red para articular una comunidad en torno a su propuesta de cambio fue lo sobresaliente de su caso. Los demócratas lograron organizar, a través de la red, 13 mil actos de campaña; consiguieron que tres millones de estadounidenses les donaran recursos (con menos de 25 Dlls) y, además, obtuvieron 15 mil ideas políticas a través del sitio barackobama. Pero todo esto se dio en un país en que los ratings de los noticieros primetime están a la baja, con una penetración de Internet de casi 80% y en una sociedad que, a decir de diversos estudios, suele participar en asuntos públicos.

Luego de más de medio siglo, lo cierto es que la sociología política no tiene respuestas concluyentes ni mucho menos ha logrado establecer un consenso científico sobre el papel que juegan los medios en la toma de decisiones políticas. Mucho menos contamos con consensos sobre el papel de las redes sociales.

Reorientar las preguntas

Está de más decir que en las democracias actuales es a través de los medios como los ciudadanos se informan sobre los candidatos y sus propuestas. Hay quienes sostienen que se refuerzan lealtades y animadversiones. Otros señalan que sólo en elecciones competidas o en países cuyos regímenes electorales contemplan la segunda vuelta pueden generar un fenómeno de espiral del silencio. Así denominó hace varias décadas la investigadora Elizabeth Noelle Neuman al momento en que los indecisos, para evitar el aislamiento social, deciden por quién votar con base en el candidato más visto o comentado en su entorno, que bien pudiera ser en tiempos de redes sociales, el muro de Facebook.

Lo cierto es que del like a la urna hay un espacio de subjetividades que no es necesariamente medible por encuestas, sino por estudios longitudinales de corte cualitativo.

Con base en lo observado, en lo que va del proceso electoral en México, podríamos estar en posibilidades de plantear a manera de hipótesis que las redes sociales están orientando agendas y probablemente coadyuvando con los estrategas de campaña a reorientar el transcurso de éstas. Las redes sociales son grupos focales que develan estados de ánimo de los usuarios.

Resulta necesario reorientar las preguntas de investigación de la supuesta efectividad en los resultados electorales hacia las potencialidades para la democracia, mediante el análisis de casos concretos de involucramiento ciudadano a través de las redes. Para ello es necesaria la investigación académica de largo aliento en la que no sólo realicemos análisis de contenido de lo que dicen los candidatos en Twitter o en sus perfiles de Facebook, lo cual es sin duda valioso. Sin embargo es tiempo de que conozcamos también qué sucede del otro lado, en los internautas, cuando se apropian de la propaganda política y cuando se involucran en los asuntos de la vida pública.

Jóvenes y redes sociales

De acuerdo con el Instituto Federal Electoral, hay 34 millones de jóvenes entre 18 y 34 años en el padrón electoral. Esto corresponde al 40% del total de ciudadanos que estaríamos en posibilidad de votar el primero de julio de 2012.

Este rango coincide con la edad del 55% de los usuarios de Facebook, que es la red social mas usada en el país. Tal dato nos lleva a plantear que las redes sociales se erigen en espacio propicio para intentar involucrar a los jóvenes en prácticas democráticas.

Hasta ahora no ha sido así. Lo que hemos registrado es el traslado de las casas de campaña y oficinas de prensa al entorno digital. Además, también se han trasladado las prácticas deleznables como el acarreo en las redes sociales, a través de robots y de la compra de seguidores de Twitter en Mercado Libre o EBay.

Es claro que estas prácticas contrastan las expectativas sobre las redes sociales con una realidad que demuestra que en ellas hay una carencia de prácticas cívicas y una abundancia, eso sí, de bromas y sarcasmo sobre los asuntos electorales. La palabra política no es una de las palabras más usadas en la red y si nos asomamos a Facebook son más los noviazgos, rupturas, estados de ánimo y la recomendación de videos que los asuntos políticos.

Este tema de las redes e involucramiento ciudadano es tópico emergente en los estudios de comunicación política de apenas un lustro e intensificadas después de la campaña presidencial de Barack Obama.

¿Qué sugiere la investigación hasta ahora?

1) Las redes no son instrumentos decisivos en las elecciones, pero ya no pueden evadirse: redistribuyen la influencia y articulan un esfera pública alterna.

2) Los jóvenes no se interesan por la política en los términos tradicionales y, como dice el investigador Peter Dahlgren, deben ser invitados por los partidos y candidatos a participar en sus términos. Un debate acartonado, por ejemplo, es una pésima idea. Mientras uno en un sitio de videos con preguntas directas de los ciudadanos, sin intermediarios, en donde los candidatos demuestren transparencia, sería hablarle a esta generación en sus propias palabras.

3) No se puede hablar de una consolidación democrática sin la restitución de la confianza de los jóvenes en la democracia.

4) Las redes pueden redefinir la participación, sí, pero no promoverla por sí solas. Depende de la disposición de los actores involucrados como partidos, candidatos, órganos electorales y ciudadanos internautas.

Si instituciones como la familia, la escuela y los medios de comunicación, fallan en la articulación de un corpus de valores cívicos como la tolerancia, la transparencia y confianza las nuevas generaciones difícilmente las adquirirán.

Las redes sociales nos encantan y las nuevas formas de comunicación que ahí tienen lugar son formidables e inéditas. Sin embargo es necesario estudiar con rigor su papel en los asuntos públicos para evitar una sobre optimismo o desdén. Ambas posturas se alejan de la deseable objetividad.

De aquí a las elecciones seguirán las apuestas mediáticas y los discursos preguntándose quién ganará. La respuesta con mayor evidencia científica es: el que más votos reciba.

Nota

1) De acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofski en el mes de enero de 2012, en México al 55% de los usuarios de Facebook no les interesa la política y al 50% de los de Twitter tampoco.

Bibliografía

Almond, G., Verba, S. (1989). The Civic culture. Political attitudes and democracy in five nations. USA: Sage

Bijker,W.E.,Hughes,T. & Pinch,T. (1998). The social contruction of technological systems. New directions in the Sociology and History of Technology. USA: MIT Press.

Dahlgren, P. (2011). Los medios en la red y la cultura cívica. Revista Telos. Recuperado el 24 de marzo de 2012: http://sociedadinformacion. fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Autoresinvitados/seccion=1214&idioma =es_ES.do

Neumann, E. N. (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós.

Meneses, M.E. & Bañuelos, J. (2009). Internet y campañas electorales en México. La oportunidad postergada. México: Instituto Electoral del estado de México.

Wilhelm, A. (2000). Democracy in the Digital Age. Challenges to political life in Cyberspace. Nueva York: Routledge.

Wikonsumer Research. (2011). Estudio AMIPCI de Redes Sociales en México y Latinoamérica – 2011. Recuperado el 24 de marzo de 2012, de Asociación Mexicana de Internet: http://www.slideshare.net/Wikonsumer/estudio-ampici-de-redes-sociales-2011?ref =http://ocioseando.net/2011/09/20/estadisticas-sobre-las-redes-sociales-en-mexico-2011/

Perezbolde, G. (2011). Estudio de hábitos de usuarios de internet en México. Recuperado el 24 de marzo de 2012, de Asociación Mexicana de Internet: http://www.slideshare.net/gpbolde/estudio-de-hbitos-de-usuarios-de-internet-en-mexico

Socialbakers. (2012). Mexico Facebook Statistics. Recuperado el 24 de marzo de 2012 de: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/mexico

Semiocast. (2012). Brazil becomes 2nd country on twitter, japan 3rd netherlands most active country. Semiocast. Recuperado el 24 de marzo de 2012 de: http://semiocast.com/publi cations/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd _country_on_Twitter_superseds_Japan

Profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey

Correo electrónico: marmenes@itesm.mx

Prometheus, (2012)

Con un lastre muy pesado y condenada a la comparación constante, Prometheus es el regreso de Ridley Scott a la franquicia que catapultó su nombre a finales de los años 70 al entregar una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos: Alien.

La suntuosidad maravillosa de Prometheus es el aliciente para el ojo que atrapa al espectador en la historia. Con una fotografía impecable y brutalmente estética, Scott nos cuenta un antecedente a sus historias, Blade Runner y Alien, con la intención de generar nuevas líneas discursivas sobre una franquicia sobreexpuesta y cansada.

El problema de esta entrega reside principalmente en dos cuestiones: la inevitable comparación con Alien y grandes huecos en un guión poco consistente en lo que se refiere a la criatura por sí misma. El primer problema es del espectador y, afortunadamente, es curable. Si entendemos Prometheus como una precuela que debe responder a parámetros de éxito en taquilla y a la narrativa contemporánea de las películas en general, entonces resulta bastante acertada al alejarse de la tensión silenciosa y morbosa de Alien.

El segundo problema es un poco más grave, ya que el ciclo de vida de la criatura había quedado absolutamente claro durante toda la franquicia: la audiencia lo comprendió, lo aceptó y le dio credibilidad, obteniendo así un monstruo perfecto y totalmente verosímil. Prometheus, en su afán de generar paralelismos a la historia, no logra sino romper el ADN y arrugarlo sin lógica hasta evolucionar a la criatura “conocida”… o lo más cercano a ésta.

Lo anterior es totalmente comprensible. Si partimos de que Damon Lindelof, escritor de LOST, está detrás del guión, y fuimos testigos de esta serie, entenderemos que los cabos sueltos y las preguntas sin respuesta son su especialidad. Lo difícil de comprender es cómo una historia con dos años de producción y con el director más importante para la franquicia se aprobó hasta llegar a este punto. La explicación reside en la misma justificación: había que apegarse a las formas actuales de hacer cine para lograr un éxito en taquilla. Y lo hicieron.

Agradecemos no ver un remake de Alien. Sobre todo, y aunque quizás un servidor podría ser el más interesado, es refrescante deshacerse de Ellen Ripley y tener a Noomi Rapace en el papel de la nueva heroína. En definitiva Scott deja muy claro hasta dónde intentó alejarse lo más posible de la historia original respetando gran parte de la idea.

Finalmente, Prometheus es un gran acierto a nivel de entretenimiento. Escenas de gran adrenalina y lugares nostálgicos que preceden a Alien envueltos en un ambiente 3D producido con gran inteligencia, hacen de este filme un deleite visual y sonoro; eso sin mencionar la actuación de Michael Fassbender, quien se destaca del elenco que en ocasiones reacciona de forma poco creíble, gran parte por culpa del guión.

Totalmente para fanáticos de la franquicia y en búsqueda de nuevas audiencias, Prometheus es una parada obligada que se debe disfrutar sin pensar que veremos al Ridley de Alien, sino a uno más agresivo y ambicioso con una nueva historia qué contar.

Related articles

Twitter y el simulacro político

- Necesario promover un auténtico debate político

- Los acarreados digitales, la creación de trending topics y la ausencia virtual han sido los simulacros políticos frecuentes en Twitter durante estas campañas.

- «Para los políticos Twitter representa solamente una vitrina digital para que el ciudadano “se acerque” sin que realmente pueda tener posibilidad de tocarlo», dice Paola Ricaurte.

En el presente texto se presenta el acarreo digital, la producción de trending topics y la ausencia virtual como parte de las estrategias de comunicación política que han utilizado los candidatos presidenciales mexicanos durante la precampaña y la intercampaña en Twitter. El análisis busca demostrar que, en este caso específico, el uso de herramientas digitales no contribuye al desarrollo de una cultura democrática, sino a la producción de un simulacro político a través de la recreación –en el ciberespacio– de prácticas utilizadas en las campañas políticas tradicionales.

Por Paola Ricaurte Quijano

Publicado originalmente en RMC #130

[issuu width=600 height=400 embedBackground=%23000000 pageNumber=16 printButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120611211448-7d8145112a944b75aa0a5e95a500a715 name=rmc_130_web_01__1_ username=mexcomunicacion tag=elecciones unit=px v=2]

A pesar de la efervescencia en torno a las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para catalizar procesos democratizadores (1) y disminuir las barreras para la participación política, existen también otras visiones más escépticas que plantean que la participación en el ciberespacio reproduce y amplía las características de los contextos sociopolíticos preexistentes (2). De acuerdo con Norris (3), sólo los ciudadanos políticamente activos aprovecharán Internet para potenciar sus formas de participación.

Si bien es cierto que las tecnologías móviles e Internet abren técnicamente oportunidades para la participación política y democrática, pocas veces se mencionan las condiciones estructurales y coyunturales que deben cumplirse para que esto efectivamente ocurra. Es necesario considerar el contexto de cada país en términos de la infraestructura tecnológica (brecha digital, calidad de la conexión, cultura digital), la calidad democrática (participación ciudadana, cultura política, corrupción, transparencia, derechos civiles, la impartición de justicia) y la coyuntura social y política concreta (inseguridad, violencia, pobreza, elecciones).

El Democracy Ranking (4) muestra que México se encuentra entre los países que más ha perdido en términos de calidad democrática durante el periodo de 2006 a 2010, al situarse en el lugar 107 de 110 países. Si a ello sumamos las cifras de la violencia y la pobreza, la violación de derechos humanos, el precedente de los fraudes electorales, las alianzas del poder político, económico y mediático, la desconfianza en la clase política y el escepticismo frente al proceso electoral, tendremos mayores elementos para entender el escenario mexicano frente a las elecciones presidenciales de 2012 y, en particular, el lugar que ocupan en él las campañas digitales.

La primera twitelección

Aunque algunas de las cuentas de Twitter en México tienen una antigüedad de cinco años, es solamente a partir del movimiento Internet necesario –en octubre de 2009– que demostró su potencial para la acción política. Durante las campañas intermedias de 2009 en México, Twitter era una red incipiente y a pesar de que algunos candidatos poseían cuentas no tuvo un papel significativo. (5) Esta sería la primera campaña electoral en la que el incremento del número de usuarios (6), la naturaleza de la elección, la trayectoria de grupos que la han utilizado como plataforma de movilización política, la eficacia para llevar ciertos temas de la agenda ciudadana a la agenda mediática y la consolidación de algunos usuarios como líderes de opinión, podrían convertirla en una variable a tomar en cuenta en los resultados.

Sin embargo, como se ha demostrado en casos internacionales, ni la popularidad de un candidato en redes sociales, ni el diseño excepcional de una estrategia digital son en absoluto garantía de su victoria. Para México –y considerando los factores mencionados previamente: el nivel de democracia, la penetración de Internet, la cultura política y de legalidad, etcétera– es difícil imaginar que Twitter pueda definir una elección. Aunque eso no significa que no haya que prestar atención a este relativamente compacto grupo de tuiteros que representa a una parte de la opinión pública y de los votantes.

De acuerdo con Mitofsky (7), Twitter posee mayor penetración en jóvenes, personas escolarizadas y de niveles socioeconómicos altos.

El perfil de usuario en Twitter:

- 60% tiene entre 18 y 30 años

- 95% habita en zonas urbanas (8)

El estudio muestra también la desconfianza hacia las instituciones por parte de quienes usan redes sociales (menos del 1% de los tuiteros dice tener mucha confianza en sindicatos, senadores, diputados, policía y partidos políticos) y el desinterés hacia la política (50%). Lo que muestra el estudio es que el 16% de los usuarios de Twitter declararon estar interesados en la política, frente al 12% de los usuarios de Facebook y el 8% de interés de los no usuarios de redes sociales. Es decir: a pesar de desinterés generalizado en política, Twitter concentra más personas con intereses políticos que Facebook y que los no usuarios de redes. A estas cifras hay que añadir el hecho de que solamente 13% de los usuarios de Twitter publica más de un post al día (9), con lo que se obtiene una elevada concentración de usuarios en zonas urbanas, una minoría de usuarios publicando contenidos y un mayor interés político.

El simulacro político

En otros espacios hemos planteado (10) que los teóricos de la simulación Boorstin, Debord y Baudrillard son útiles para entender los fenómenos del poder y el papel de la comunicación en la construcción del simulacro político. De acuerdo con la teoría de simulación, la estrategia de las apariencias domina el universo social. (11)

Boorstin (12) define al pseudo-acontecimiento como un espectáculo con cuatro características, que luego retomaremos para explicar las estrategias políticas de las campañas digitales:

- No es espontáneo, se planea, introduce o induce.

- Se informa sobre el acto o se reproduce.

- El seudoacontecimiento es ambiguo en su correspondencia con la realidad.

- Es autoprovechoso, su fin es lograr una profecía que se cumpla a sí misma.

Debord (13) sostiene que el espectáculo es el modelo actual de la vida social dominante: “crea un presente perpetuo apoyado en el espejismo de la tecnología, en el que es posible la ocultación, el simulacro, la mentira. La ficción y la apariencia toman la delantera a la realidad.” Según Baudrillard el poder no sueña sino con producir signos de su realidad y depende –como cualquier otra mercancía– de su producción y consumo masivo.

El simulacro político en Twitter durante los periodos de precampaña e intercampaña se ha caracterizado por tres estrategias básicas: la existencia de acarreados digitales, la construcción de trending topics y la virtual ausencia de los candidatos. (14) Revisaremos a continuación estos fenómenos a través de algunos casos.

Simulacro 1.- Los acarreados digitales

Los seguidores en Twitter se han asociado de manera equivocada a dos presupuestos: la popularidad del candidato y la filiación política. No se considera el porcentaje de acarreados digitales que posee cada candidato y tampoco el porcentaje de seguidores comunes a los candidatos. Como ya lo ha señalado Trejo Delarbre, no podemos asumir que los seguidores sean adherentes. (15)

El fenómeno del acarreo digital ya había sido identificado en las campañas para gobernador del Estado de México (16) y utilizaremos la misma clasificación para este caso: acarreados fantasma (cuentas sin seguidores para inflar el número de seguidores del candidato o cuentas dormidas, sin tweets), bots (programados automáticamente) y acarreados activos (equipo de campaña/trolls/fans).

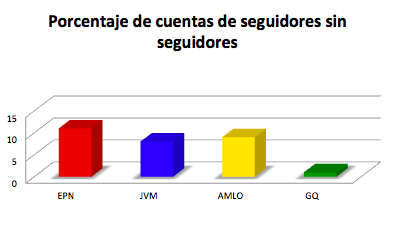

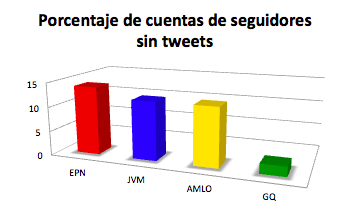

Realizamos un análisis de los seguidores de los candidatos presidenciales para mostrar el porcentaje de cuentas sin seguidores y sin tweets, es decir, acarreados fantasma o dormidos. Para realizar la clasificación de las cuentas se tomó una muestra de diez mil seguidores por candidato (25 de marzo de 2012). (17)

Porcentaje de cuentas de seguidores sin seguidores:

- EPN: 11%

- JVM: 8%

- AMLO: 9%

- GQ: 1%

Porcentaje de cuentas de seguidores sin tweets:

- EPN: 14%

- JVM: 12%

- AMLO: 12%

- GQ: 2%

En este ejercicio se puede observar que quien posee mayor número de cuentas sin seguidores y sin tweets es Enrique Peña Nieto. Sin embargo, tanto Josefina Vázquez Mota como Andrés Manuel López Obrador cuentan con un elevado número de cuentas vacías o dormidas. Es también interesante notar la visible diferencia con los resultados de Gabriel Quadri.

[EasyGallery id=’twitteryelsimulacropolítico-se’]

El modus operandi de los bots ha sido ampliamente documentado por diversas iniciativas ciudadanas y algunos medios. (18) Los rasgos que identificamos en este conjunto de acarreados digitales son los siguientes:

- Suele tener un muy elevado número de tweets. El número de seguidores es variable.

- Comparten sistemáticamente los mismos hashtags y estrategias: promoción del candidato o ataque al adversario.

- Comparten contenidos muy similares o idénticos.

- Se usan para levantar o reconvertir un trending topic.

En gran medida muchas de las estrategias de los bots se comparten por los equipos de campaña, pero con la característica de que existe más mesura con respecto a los contenidos contra otros candidatos. Para campañas negras y difamatorias es posible identificar algunos trolls muy posicionados. En este grupo habría que considerar si la comunidad oficial o no de fans, puede ser considerada entre los reclutados para contribuir a la campaña con toda una infraestructura partidista a su disposición para trabajar en el ciberespacio.

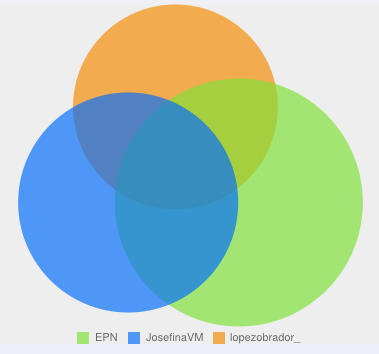

Solamente como ejemplo ilustrativo mostramos además el número de seguidores únicos y seguidores compartidos por los tres principales candidatos. (19) De acuerdo con estas cifras, aproximadamente 43% de EPN, 51% de JVM y 51% de los seguidores de AMLO estaría compartido al menos por otro candidato más. Si cruzamos estos números con los datos de seguidores sin seguidores o de seguidores sin tweets, el número efectivo de seguidores para cada candidato resulta bastante parejo.

Simulacro 2.- Los trending topics

Los trending topics pueden generarse de manera artificial o espontánea como una reacción a una declaración o acción del candidato, ya sea durante los eventos de campaña, una cobertura por parte de los medios tradicionales o por información recuperada del ciberespacio. La estrategia de producción de trending topics de manera automatizada (20) (con uso de software y ciertos algoritmos) o utilizando bots, trolls u otro tipo de acarreados digitales, cumple la función de simular estados de opinión en la twitósfera.

También se da la posibilidad de reversión de tendencias existentes a través de nuevos hashtags, que sirven para atacar (generando contra-trending topics) o para distraer a través de tópicos banales. Como menciona Baudrillard, el simulacro político es productivo y la guerra de trending topics (21) tiene el propósito de generar una imagen positiva o negativa del candidato o candidata, que se hable de ellos y que la información que circule sirva para que los indecisos tomen una postura. Puede entenderse como una adaptación de las formas de agenda setting y framing para el ciberespacio.

Se han observado hasta ahora varios posibles desenlaces de este simulacro: los medios tradicionales y ciudadanos recuperan la tendencia y amplían su visibilidad, trasladándola a otros espacios; los trolls los utilizan para campañas negras; algunos usuarios los revierten para resignificarlos, por lo general en forma de sátira y los fans para defender a sus candidatos.

Si bien hasta diciembre los trending topics asociados con Peña Nieto fueron los más numerosos, a partir de la elección de la candidata del PAN se han posicionado numerosas tendencias asociadas con ella. Un ejemplo fue el trending topic “Hoy Gana Josefina” que luego de que se hiciera visible su producción artificial, se transformó en “Robotina Vázquez Mota”.

En Twitter se reproduce la práctica que hemos visto en otras elecciones: alimentar campañas que ataquen a los candidatos o se burlen de ellos, pero en este caso a través de la poderosa capacidad comunicativa y sintética de los hashtags que en ocasiones se convierten en tendencia, como fue el caso del popular “Librería Peña Nieto”.

La guerra de trending topics se hizo particularmente visible el 26 de marzo (23), con hashtags compitiendo para posicionar la imagen positiva de Enrique Peña Nieto en relación con los resultados favorables de las encuestas (#EPNganador) y negativa de Josefina Vázquez Mota a raíz del audio en el que acusa a García Luna y Alejandra Sota de grabar conversaciones telefónicas, la posterior declaración en el programa de Aristegui de no tener tiempo, la negación a comentar el audio y su confirmación de que Antonio Sola no es parte de su equipo de campaña (24) (#Josefinanotienetiempo, Pinche Sota, #Josefinamentirosa). La rapidez en la creación de los diversos trending topics y su permanencia a lo largo del día, son un indicio del volumen y la capacidad de los acarreados digitales (y los programas informáticos) para el establecimiento de tendencias.

Los medios sociales tienen la capacidad de crear ‘realidades’ a través del establecimiento de agendas, la construcción de representaciones e imaginarios sociales que se asumen como verdad. “Lo hiperreal es más real que lo real»”, dice Baudrillard, y la producción de tendencias contribuye a este juego del poder político. Una cierta realidad política se construye sobre la serie de representaciones que a través de trending topics articulan en la twitósfera y que los ciudadanos y los medios discuten e interpretan.

Simulacro 3.- La virtual ausencia

El ilusión de la presencia de los candidatos en Twitter es otra de las características de la campaña, tal vez la dimensión más profunda por sus implicaciones y la menos atendida por los medios. Los candidatos han abierto sus cuentas para que los sigan y los escuchen, pero no para escuchar a los ciudadanos, como acertadamente lo ha registrado Alejandro Navarrete (25). Los candidatos están sin estar. El único candidato que responde sistemáticamente a los comentarios de sus seguidores es Gabriel Quadri. La estrategia de ignorar los comentarios críticos que les hacen (JVM y EPN) o de deliberadamente no interactuar con los seguidores (AMLO) muestra que Twitter resulta una vitrina virtual, un escaparate político, no una arena pública. Twitter está siendo desaprovechado por los candidatos como un posible espacio de interacción y diálogo. La estrategia de los candidatos refleja la visión vertical, excluyente y monológica propia de una arcaica manera de hacer política.

Algunas conclusiones

En 2006 Octavio Islas (26) ya denunciaba el fracaso rotundo de las estrategias de comunicación política en las campañas en Internet. Tampoco en 2009 vimos estrategias inteligentes basadas en propuestas, sino un decidido énfasis en las campañas negras inundando el espacio cibernético. (27)

Desde entonces hemos sostenido que para hablar de una efectiva campaña digital deben existir políticos comprometidos con una nueva forma de ejercicio del poder. La democracia del nuevo milenio debe ser una democracia participativa e incluyente, horizontal, que establezca el diálogo directo, real y permanente entre el electorado y los políticos, que materialice la toma conjunta de decisiones sobre problemas del Estado, transparente, avalada por la legalidad, que genere comunidades e inteligencias colectivas interconectadas para generar acciones de transformación social. (28)

Sin embargo, continuamos con una política vertical, excluyente, simulada y vacía.

Si bien es cierto que las TIC y los medios sociales pueden reducir las barreras para la participación política ciudadana, en el caso de México, también han dado cabida a la reproducción de las peores prácticas políticas. En ese sentido, la clase política no ha contribuido a la promoción de una cultura democrática en el ciberespacio (ni fuera de él). Los internautas no han podido conseguir reacciones pertinentes por parte de los candidatos en términos de un verdadero debate político, interacción o diálogo.

Nos encontramos muy lejos de que los candidatos estén dispuestos a responder a las demandas de la ciudadanía para participar de manera directa en la toma de decisiones políticas (29), que incluso podría reflejarse en su participación en el diseño e implementación de las campañas. Twitter durante la precampaña y la intercampaña se ha convertido en un espacio de opinión, en ocasiones simulado, que posee una función catártica y mediática para los internautas que se interesan en política, pero por lo pronto no se ha observado algún tipo de movimiento político ciudadano con demandas directas a los candidatos desde la red. Para los políticos Twitter representa solamente una vitrina digital para que el ciudadano “se acerque” sin que realmente pueda tener posibilidad de tocarlo.

Como hemos querido recalcar en El presente texto, a partir de la revisión de las estrategias de simulación utilizadas en Twitter, y más allá de ellas, es necesario promover un verdadero debate político entre políticos y ciudadanos, un proceso electoral transparente, una jornada electoral dentro de la legalidad y garantizar todas las libertades civiles para acudir a votar…de lo contrario, lo que pase o no en el ciberespacio, no tendrá relevancia alguna.

Notas

1) Rheingold, Howard. “Smartmobbing Democracy”, 2003, http://rebooting.personaldemocra cy.com/node/5484

2) Norris, Pippa. “Preaching to the Converted? Pluralism, Participation and Party Websites.” Party Politics 9, no. 1, 2003, pp. 21-45.

3) Norris, Pippa. “Preaching to the Converted? Pluralism, Participation and Party Websites.” Party Politics 9, no. 1, 2003), pp. 21-45.

4) Democracy Ranking. Democracy Improvement Ranking, 2011, http://www.democracyran king.org/en/Democracy_Improvement_Ran king_2011.htm

5) Cátedra de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Elecciones e Internet en México. El uso político de la red en el marco de la campaña electoral de 2009. Observatorio de campañas políticas en la web 2.0. Tec de Monterrey. http://aplicaciones.ccm.itesm.mx/csic/observatorio2009/

6) De acuerdo con Semiocast, la cifra alcanza 10.7 millones, de los cuales al menos 26% publicó algún tweet durante septiembre 1 a noviembre 30 de 2011.

7) Consulta Mitofsky. Perfil de usuario de redes sociales en Internet: Facebook y Twitter, 2012, http://www.slideshare.net/rperalromea/redes-sociales-mitofskymultimedia

8) De acuerdo con Mente Digital, la ciudad de México concentra el 60% de los usuarios de Twitter. “Twitter en México”, 2011. http://mentedigital.com/site/?p=14

9) Mente Digital. Twitter en México, 2011, http://mentedigital.com/site/?p=14

10) Ricaurte, Paola. “Entre bots y trending topics.” El Universal, 2012, http://blogs.eluni versal.com.mx/weblogs_detalle15861.html

11) Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro. 6ª ed. Barcelona: Kairós, 2002.

12) Boorstin, D. The Image: A guide to Pseudo-events in America. New York: Vintage Books, 1961.

13) Debord, Guy. La sociedad del espectáculo. Madrid: Pretextos, 2000.

14) Ricaurte, Paola. “Entre bots y trending topics”, El Universal, 2012, http://blogs.eluniversal. com.mx/weblogs_detalle15861. html

15) Trejo Delarbre, Raúl. “Seguidores en Twitter no son siempre adherentes”, 2012, Viviendo en El Aleph, http://lared.wordpress.com/2012/02/01/campanas-en-twitter-seguidores-no-son-siempre-adhe rentes/

16) Ricaurte, Paola. “Acarreados digitales”, 2011, El Universal, http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle14205.html

17) Número de seguidores de los candidatos el 25 de marzo de 2012: EPN, 449526; JVM, 368039; AMLO, 308802; GQ, 11957.

18) Tamés, Alfonso. “¡Corran, son las fembots de Peña Nieto!”, 2011,

Animal Político, http://www. animalpolitico.com/blogueros-la-ultraizquierda-de-la-ultraderecha/2011/09/21/%C2%A1corran-son-las-fembots-de-pena-nieto/

Animal Político. “Le sale el tiro por la culata a simpatizantes de #Peña Ypormucho”, 2012, http://www.ani malpolitico.com/2012/02/le-sale-el-tiro-por-la-culata-a-simpatizantes-de-penaypormucho/

Campos, Roy. “México 2012: un nuevo modelo de comunicación”, 2012, El Economista, http://eleconomista.com. mx/columnas/columna-especial-politica/2012/01/02/mexico-2012-nuevo-modelo-comuni cacion

Caza Un Bot. http://cazabots.tumblr.com/

Maguey, Hugo. “Apenas lleva una semana

y @EPN ya “acarrea” en Twitter” Animal Político, 2011, Animal Político, http://www.ani malpolitico.com/2011/11/epn-es-el-mas-popular-pero-le-caimos-en-la-movida-y-a-sus-penabots/

Navarrete, Alejandro. “El regreso de Beltrones a las redes sociales”, 2011, Mediatizando 2.0,

http://mexmedia.blogspot.com/2011/08/el-regreso-de-beltrones-las-redes.html

Ramos, Dulce. “Acarreo digital y preguntas sembradas en el debate del PAN”, Animal Político, 2011, http://www.animalpolitico.com/2011/11/el-debate-del-pan-cercado-por-robots/

19) De acuerdo con el análisis realizado por la empresa Follower Wonk el 8 de marzo de 2012 con los seguidores de los tres candidatos más populares. El número de seguidores de los candidatos el 8 de marzo de 2012: EPN, 434085; JVM, 342387; AMLO, 2959262, https://followerwonk.com/doiF

20) Pateando Piedras. ¿Cómo se generan Trending Topics artificiales? Caso Josefina Vázquez Mota, 2012, http://www.pateandopie dras.net/2012/02/como-se-generan-trending-topics-artificiales-caso-josefina-vazquez-mota/

21) Navarrete, Alejandro. “La guerra de los trending electorales”, 2012, Medios y Ciudadanos, http://www.mediosyciudadanos.com/2012/03/la-guerra-de-los-trendings-electorales.html

22) Tomada de Pateando Piedras. ¿Cómo se generan Trending Topics artificiales? Caso Josefina Vázquez Mota, 2012, http://www.pa teandopiedras.net/2012/02/como-se-generan-trending-topics-artificiales-caso-josefina-vazquez-mota/

23) Benassini, Claudia, “Crónica de un día de hashtags”, 2012, Razón y Palabra, http://www.razonypalabra.org.mx/caja_pandora/2012/112012_CajaDePandora.html

24) OstosSola. “La consultora española OstosSola asesora a la única mujer candidata presidencial en México” http://www.ostossola. com/index.php?option=com_content&view =article&id=67%3Ala-consultora-espanola-ostossola-asesora-a-la-unica-mujer-candidata-presidencial-en-mexico&catid=1%3Anoti cias&Itemid=61&lang=es

25) Navarrete, Alejandro. “Políticos mexicanos: bots de carne y hueso”, 2012, Mediatizando 2.0, http://mexmedia.blogspot.com/2012/03/politicos-mexicanos-bots-de-carne-y.html

26) Islas, Octavio. “Las campañas electorales en Internet: rotundo fracaso propagandístico y comunicativo”, 2006, Razón y Palabra, http://www.razonypalabra.org.mx/espejo/2006/abril.html

27) Islas, Octavio. “El PAN apuesta por la propaganda negra en Internet”, 2009, Razón y Palabra, http://www.razonypalabra.org.mx/espejo/2009/abr06.html

Cátedra de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Elecciones e Internet en México. El uso político de la red en el marco de la campaña electoral de 2009. Observatorio de campañas políticas en la web 2.0. Tec de Monterrey. http://aplicaciones.ccm.itesm.mx/csic/observatorio2009/

28) Ricaurte, Paola. “Campaña electoral en la web 2.0: los usos políticos de las redes sociales. Observatorio de campañas políticas en la web 2.0”, 2009, Tec de Monterrey http://aplica ciones.ccm.itesm.mx/csic/observatorio2009/http://aplicaciones.ccm.itesm.mx/csic/observatorio2009/?page_id=25

29) Esperamos ver la respuesta que dan a la solicitud de que definan su posición concreta sobre problemas nacionales http://www.sdpno ticias.com/nota/337461/Retan_a_presiden ciables_a_definir_posicion_concreta_sobre_problemas_na cionales

Profesora e investigadora del ITESM Campus ciudad de México. Actalmente realiza una residencia de investigación en la Universidad de Maryland en Estados Unidos.

Nuevos escenarios de la televisión: ¿y la audiencia?

- Análisis de la relación entre la fusión Televisa-Iusacell y la licitación de nuevos canales televisivos.

- El apagón analógico hará posible que Televisa y TV Azteca estén en posibilidades de contar con un estimado de 15 o 20 canales en televisión abierta cada empresa.

- «En resumidas cuentas el gran perdedor de estos escenarios es el televidente. El usuario de la televisión abierta no tiene más opciones que el sometimiento a una programación cada vez de menor calidad porque la competencia es artificial», dice Benassini.

Por Claudia Benassini

Durante la primera semana de febrero la Comisión Federal de Competencia rechazó lo que genéricamente se identificó como la fusión Televisa-Iusacell. Un proyecto concebido durante los primeros meses de 2011 mediante el cual la primera adquiriría el 50% de las acciones de la segunda para ampliar sus servicios de telecomunicaciones y ofrecer por primera vez en México el llamado cuádruple play: paquetes que incorporarían Internet, Televisión de paga, telefonía fija y telefonía móvil. De paso, los mies de millones de dólares producto de la operación inyectarían oxígeno a la telefónica de Grupo Azteca, que desde hace años atraviesa por diversos problemas que se han traducido en la pérdida de usuarios. De cualquier manera, los argumentos que en ese momento se utilizaron para negar la fusión fueron: el posible daño a la competencia en televisión abierta y restringida, el riesgo de colusión con otros mercados y la excesiva concentración en manos de dos empresas que durante los últimos años han acaparado el mercado de la televisión abierta y han impuesto condiciones leoninas para la inclusión de sus canales en los sistemas de paga.

De manera casi simultánea, es decir, durante las dos últimas semanas de enero, la Comisión Federal de Telecomunicaciones dio por concluido el debate sobre una tercera cadena de televisión abierta. Con excepción de Mony de Swann, comisionado presidente que votó en sentido afirmativo, el resto de los comisionados lo hicieron en sentido inverso. Razones más razones menos, en ese momento no estaban dadas las condiciones para licitar una tercera cadena de televisión. Con esta decisión concluía un debate iniciado durante el año pasado que incluyó una consulta abierta a la participación de académicos, investigadores, consultores, productores independientes, anunciantes, concesionarios y ciudadanía general para conocer diversas opiniones sobre la pertinencia de la licitación. Los resultados, publicados en la página web de la Cofetel aventuraban la decisión: la negativa de actores clave en el sector –como los anunciantes- bajo el argumento de que la televisión abierta está saturada y que no era posible abrirse a un tercer competidor.

Televisa y Iusacell impugnaron la decisión de la CFC, en apego a la legislación correspondiente. Entre febrero y mayo el tema estuvo fuera de las agendas informativas. Sin embargo, columnistas y articulistas conocedores –y no tanto- de la materia, anteponían sus argumentos a favor y en contra de la posible alianza. Los argumentos fueron variados, aunque salvo excepciones hubo un actor que estuvo fuera de los análisis: el televidente. Hacia principios de junio el pleno de la Cofetel acordó autorizar la alianza bajo una serie de requisitos a las dos partes. Y de manera paralela, el tema de la tercera cadena atravesó por un inpasse informativo que se rompió hacia principios de junio, en el marco de la Expo Canitec. Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable conminó al presidente Felipe Calderón a agilizar los trámites de la licitación. La petición coincidió con el beneplácito de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa quien en marzo escribió un artículo publicado en el World Street Journal dando la bienvenida a los competidores de la televisión abierta en México. El miércoles 6 de junio el pleno de la Cofetel dio su visto bueno para iniciar los trámites para licitar dos cadenas de televisión digital abierta con una cobertura superior al 80% del país.