El mirador europeo cerró sus ojos: Mariano Cebrián Herreros (1943-2013)

La comunidad española de investigadores en comunicación se encuentra de luto por el fallecimiento de Mariano Cebrián Herreros, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, quien fue uno de los más prestigiados y prolíficos estudiosos, en habla hispana, de los medios audiovisuales.

La pérdida también se siente en Latinoamérica, donde el investigador mantuvo hasta sus últimos días una intensa relación de trabajo, producto de sus libros, seminarios, ponencias, asesorías y conversaciones que ofreció en universidades y en diversos foros de estudio de la región.

Por Raúl López Parra

Editor Revista Mexicana de Comunicación

En México, además de su invaluable trabajo académico, se le recordará por su generosidad y sencillez.

Testimonio de ello son los cientos de artículos que Mariano Cebrián publicó como columnista en la Revista Mexicana de Comunicación (RMC) durante poco más de 10 años.

Fue en 1996 cuando aceptó la invitación a colaborar por parte del director de la RMC, Omar Raúl Martínez, a pesar de que no se conocían personalmente.

En la edición 44 de la RMC (1996) apareció el primer artículo del investigador, con el título “Horizonte de los géneros informativos audiovisuales”, donde presentaba sus observaciones en la recomposición en las estructuras narrativas en los medios electrónicos y la aparición de los nuevos medios.

En 1997, durante una visita a México en atención a un compromiso académico, el director de RMC aprovechó para entrevistarle. Además de conocerse en persona, la ocasión fue una oportunidad para que le invitara a participar como columnista.

En aquel momento, como fue durante toda su vida, Cebrián estaba colmado de trabajo y tenía que concluir la escritura de textos para algunas publicaciones, no obstante, ofreció enviar colaboraciones de forma irregular.

En 2002 se oficializó la publicación de su columna Mirador Europeo, la cual apareció por primera vez en la edición 78 de RMC y se anunció de la siguiente forma:

«Con el presente número, RMC inaugura un importante espacio de reflexión y análisis para beneplácito de nuestros lectores: el reconocido y prolífico investigador español Mariano Cebrián Herreros, con su rigor y bagaje acostumbrado, dará cuenta del panorama mediático en el continente europeo».

Desde entonces, Cebrián contribuyó generosamente con el ánimo de aportar su trabajo al esfuerzo de divulgación de la RMC, que contra viento y marea se ha mantenido hasta ahora gracias a, justamente, aportaciones de personas como él.

En México, la RMC se convirtió en su espacio, donde puntualmente nos ofreció sus análisis sobre las tendencias en el campo de los medios audiovisuales y el periodismo.

Cebrián tenía un diagnóstico muy preciso sobre la crisis generalizada por la que atraviesan las organizaciones periodísticas y, en particular, los periodistas, causada por los avances tecnológicos, la caída de los anunciantes y los cambios de hábitos de los públicos.

Así lo documentó en la edición de RMC 133 (2013) cuando analizó el caso español, cuyo diagnóstico bien puede aplicarse al caso latinoamericano.

Con las innovaciones técnico-comunicativas, escribió Cebrián, se han incorporado otros medios, otras formas de comunicación y otros servicios.

“Se pensó inicialmente que esto podría suponer un trasvase de profesionales de los medios tradicionales a los nuevos o que éstos dieran origen a unas necesidades laborales que permitirían absorber a muchos más profesionales en especial a los jóvenes que por su mentalidad emprendedora vendrían mejor preparados para el manejo de las nuevas herramientas, otros diseños periodísticos y la innovación de otras modalidades informativas. Pero la realidad está demostrando lo contrario. Lejos de esta evolución, lo que se ha producido ha sido una mayor dispersión y una más amplia zona de desastres”.

El catedrático entendió que la tecnología no ha sido la tierra prometida para generar empleos a los jóvenes periodistas, por el contrario, ha acelerado el despido de los más expertos, incentivando el subempleo o el freelanceo y, de plano, eternizando el becarismo de graduados universitarios que, con la esperanza de ser contratados, aportan su esfuerzo sólo para al final darse cuenta que no hay espacio para ellos.

Con franqueza, Cebrián nos dijo en su columna que los jóvenes “son utilizados como sustitutos de profesionales».

«Cuando terminan las prácticas son reemplazados por otros becarios y, así, sucesivamente, lo cual conduce a que no haya necesidad de contratar a profesionales que se mantengan por más tiempo en la redacción. Es echarse la soga al cuello. El estudiante ve satisfechas sus aspiraciones de adquisición de experiencia, pero inmediatamente comprueba que al repetirse la operación con los siguientes, él mismo se cierra las puertas de ingreso como profesional”.

El problema es de dos vías. Con la ilusión llamada “gratuidad de la información”, los públicos no están dispuestos a pagar por lo que leen en Internet.

Mariano Cebrián nos detalló por qué:

“Los medios nacidos de Internet no acaban de conseguir unos modelos de negocio que permitan encontrar otras fuentes de ingreso suficientes para compensar las pérdidas de los medios tradicionales. Los nuevos medios aportan otras potencialidades de difusión y venta de información, pero los usuarios no lo ven así. Se niegan a pagar por la misma información que pueden recibir gratuitamente en otros medios. Los intentos de obligar a pagar por la entrada en los cibermedios han sido un fracaso. Incluso aquellos que han dejado gran parte de la información abierta al acceso gratuito de los usuarios y otra parte de pago por los análisis y comentarios de personalidades reconocidas profesional o intelectualmente, tampoco consiguen que la gente pague por seguirlos”.

Además de los problemas externos, el investigador desentrañó un tema del que poco se abunda en los análisis sobre la crisis de los periódicos, la desigualdad dentro de las mismas organizaciones periodísticas. La brecha salarial entre directivos y reporteros de base genera malestares que propician la división en las redacciones.

“Los directivos profesionales mantienen o aumentan sus sueldos mientras que rebajan los de los profesionales o les arrojan al paro por imperativo de los directivos y ejecutivos de las empresas mediáticas. Ello produce un enfrentamiento muy crispado y una división en los equipos de redacción. Las protestas, manifestaciones y huelgas aparecen por doquier en cualquier medio. En el sector periodístico ya no se trata de una lucha entre patrones y trabajadores, sino entre los propios profesionales: periodistas directivos y periodistas profesionales, todos dirigidos económicamente por los gestores empresariales».

Gracias a este tipo de análisis que explican de forma sencilla problemas complejos, tanto en sus artículos periodísticos como en sus libros, Mariano Cebrián se convirtió en una referencia en el campo de la comunicación.

De acuerdo con el H Index Acholar, el índice bibliométrico entre académicos de universidades públicas españolas, recopilado en Google Acholar, Mariano Cebrián Herreros es el autor más citado en el área de comunicación.

Desde que se doctoró en 1976 en Filología Hispánica con el trabajo La televisión una nueva narrativa» (1976), Mariano Cebrián no paro de publicar libros, artículos, ensayos en innumerables medios científicos y de divulgación.

Dentro de su obra se contabilizan más de una veintena libros cómo autor individual y 40 en coautoría, según su currículo oficial, sin mencionar los cientos de artículos y ensayos publicados en diversas revistas.

Mariano Cebrián tenía la esperanza de recuperar su salud para retomar su imparable actividad, así se lo confió al director de RMC en octubre de 2012, la última vez que se reunieron en la Ciudad de México.

En aquella ocasión a Cebrián le dio gusto saber que la Revista Mexicana de Comunicación celebraría en septiembre de este año su 25 aniversario, en una historia de la que él mismo formó parte como un protagonista de alto nivel. En ese encuentro habló de los proyectos de sus nuevos libros.

Hace cuatro meses le comunicó al director de RMC que no podría “enviar textos porque se sentía alicaído”. Sólo pudo entregar una columna.

El pasado 18 de agosto todos nos enteramos de su lamentable partida.

Contrario a lo que se suele decir en estos casos, Mariano Cebrián Herreros “no nos deja un vació difícil de llenar”. Nos deja un espacio muy lleno. Nos hereda todas sus obras, su ejemplo de trabajo incansable y, por sobre todo, nos deja el recuerdo de su calidez humana.

El Mirador Europeo cerró sus ojos, pero en sus reflexiones y trabajo académico nos invita a que nosotros sigamos mirando en el estudio de los medios, con la pasión con la que él lo hizo toda su vida.

Descanse en paz Mariano Cebrián Herreros (1943-2013).

Su legado

Libros de autoría individual

1. Introducción al lenguaje de la televisión (1978)

2. Diccionario de radio y televisión (1980) Siglario internacional de radio y televisión (1981)

3. La mediación técnica de la información radiofónica (1983)

4. Fundamentos de teoría y técnica de la información audiovisual (varias ediciones desde 1983)

5. La información audiovisual: un servicio a la sociedad (1983)

6. Bibliografía de la información audiovisual (1986)

7. Libro de estilo de RNE (1988)

8. El vídeo empresarial e institucional en España (1991)

9. Géneros informativos audiovisuales (1992, edición en México con inclusión de un vídeo, 1996 y 2000)

10. Certamen de vídeo empresarial e institucional del País Vasco (II, 1990; III, 1991; IV, 1992; V, 1993; VI, 1994); Información radiofónica: Mediación técnica, tratamiento, programación (1994)

11. Cine documental e informativo de empresa (1994)

12. Información audiovisual: Concepto, técnica, expresión y aplicaciones (1995)

13. Información televisiva: mediación, contenidos, expresión y programación (1998)

14. La radio en la convergencia multimedia (2001)

15. Análisis de la información audiovisual en las aulas (2003)

16. Estrategia multimedia de la televisión en Operación Triunfo (2003)

17. Modelos de televisión: Generalista, temático y convergente con Internet (2004).

18. Información multimedia (2005).

19. Nuevas modalidades de televisión (2006).

20. Modelos de radio, desarrollos e innovaciones (2007).

Para seguir sus artículos en RMC

- Periodistas en paro

- Libertad de información y responsabilidad

- Apropiación social de los géneros periodísticos

- Sinergias mediáticas

- Cuarenta años de facultades de comunicación en España

- El periodismo de Wikileaks

- Consumos de los sistemas de televisión

- Asesinatos de periodistas

- El universo virtual de Facebook

- Internet y consumo

- Pantallas para los libros digitales

- Ataque a la televisión pública

- Carta por la libertad de prensa

- Implantación de la TV digital terrestre

- Publicidad y canon en televisión

- Crisis de los medios de comunicación

- La Unión Europea de Radiodifusión

- Visión global

- Incertidumbres de la radio

- La competencia televisiva

*Editor RMC

Para conocer al General (II)

Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

En memoria de Mariano Cebrián, hombre bueno y gran profesor.

Descanse en paz.

De mi libro “El peligro mexicano. Comunicación y propaganda en la expropiación petrolera de 1938”, tomo este segundo apunte sobre Lázaro Cárdenas y su tiempo. Como anoto en la entrega anterior, ya que el gobierno abrió los libros de historia no está de más abonar todo aquello que contribuya al conocimiento del General y su circunstancia. En esta entrega, algunos aspectos de la política económica del cardenismo.

Si bien el gobierno de Cárdenas amplió y consolidó su intervención en la economía nacional a través de la inversión pública, también dio apoyo importante al capital privado. Aunque la burguesía veía una tendencia “comunista” en el uso del recurso de huelga, Cárdenas lo fomentó como una forma de negociación de los derechos de obreros y campesinos; buscaba un acomodo de las relaciones de producción, un nuevo patrón que abarcara la interdependencia de las clases sociales, la expansión del mercado interno y nuevos criterios de previsión y actuación empresarial. Para consolidar el proyecto económico del Plan Sexenal, Cárdenas quiso que tanto obreros y campesinos como burgueses, tuvieran sus derechos garantizados.

El proyecto estaba concebido para mantener el equilibrio entre los factores de la producción que son el trabajo y el capital. Para que ese equilibrio fuera estable era necesario que reposara “en una ancha base de justicia social y en un elevado espíritu de equidad que presida estas relaciones”. Los sindicatos dejaron de ser meros espectadores y se convirtieron en protagonistas de la vida política, “aunque fuera a través de un sistema corporativo autoritario vertical”. El propio Cárdenas explicó este mecanismo: “Para contribuir al desarrollo de la organización obrera, se procuró la formación y crecimiento de grandes sindicatos, representativos del interés profesional en las distintas ramas industriales”. La importancia que el General dio a la organización de la clase trabajadora queda demostrada con la formación del “sector obrero” del partido, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), comprometida desde su concepción con el plan de gobierno de Cárdenas, aunque los obreros estaban en el entendido de que sus demandas no debían rebasar los límites del régimen establecido. Ambas partes, gobierno y obreros, fueron lo suficientemente claros “como para que el pacto subsistiera aun sobre los malentendidos que por fuerza tenía que despertar en sus propios seguidores”.

El gran movimiento obrero entre 1935 y 1940 fue el principal pilar del régimen. En este contexto, Cárdenas tuvo muy presente la tutela del derecho de huelga y su relación con los derechos patronales y la propiedad privada, pero esto, dicen Córdova y otros autores, nunca significó que viera con malos ojos al capital, nacional o extranjero. En su proyecto estaba la idea de crear un Estado estratégico que promoviera la industrialización del país, que garantizara el bienestar colectivo sin modificar la “matriz capitalista de la producción”, es decir, respetando los derechos del capital y la propiedad privada, pero mejorando de manera “justa” la situación laboral de los obreros. A la pregunta de si su gobierno era socialista, Cárdenas respondió: “Ni capitalismo salvaje ni comunismo al estilo estalinista”.

Dice García Cantú: “No escapaba al gobierno la necesidad urgente de revitalizar la economía nacional, maltrecha después de más de tres décadas de conflictos e inestabilidad. En 1935 el país contaba con 7,619 establecimientos fabriles y los créditos bancarios para el apoyo a la industria alcanzaban 39,754 millones de pesos. Pese a opiniones en contrario, el fortalecimiento sindical no aminoró el desarrollo. Las mejores condiciones de los trabajadores aumentaron el consumo e impulsaron la circulación de capital. En 1940 los establecimientos fabriles habían aumentado a 13,510 y los créditos bancarios llegaron a 245,680 millones en el mismo año. El gobierno emprendió importantes obras de infraestructura que favorecieron el desarrollo industrial y aplicó medidas fiscales para favorecer la creación y ampliación industrial”.

El 30 de diciembre de 1939 Cárdenas expidió un decreto que dio ventajas fiscales a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, pese a que la inversión pública y privada pasó de 216 millones de pesos en 1930 a 773 millones en 1940, estas medidas no paliaron del todo la gravedad de la situación económica, complicada por las crecientes tensiones políticas, conflictos entre capital y trabajo, inflación creciente y devaluación de la moneda. El costo de la vida para los trabajadores se disparó entre 1934 y 1940. Una razón fue la guerra que los combativos empresarios regiomontanos declararon a Cárdenas, alarmados por el avance organizativo de los trabajadores y por la legalización del Partido Comunista al inicio del régimen.

En febrero de 1936 hubo un paro laboral en Monterrey para derrocar al gobernador del estado, a quien se acusaba de “protector de los obreros rojos”. Cárdenas viajó a la capital de Nuevo León y pronunció un discurso en el que, en 14 puntos, definió y defendió la política laboral de su gobierno. Ahí, en un clima de gran tensión, dijo a los paristas: “Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Eso será patriótico; el paro no”.

A la distancia es evidente que no hubo en el cardenismo una estrategia para instalar un sistema económico socialista. Al contrario, como ha observado Knight, la década de los treinta marca la adopción definitiva del sistema capitalista de desarrollo que benefició al empresariado. Para Garrido, el pnr fue el pilar para la consolidación de una burguesía nacional.

La prensa fue vehículo para una constante crítica a la política económica del cardenismo, facilitado esto por el respeto que, en términos generales, el régimen tuvo para la libertad de expresión. Y desde las troneras de la clase política el fuego era graneado. Emilio Portes Gil, expresidente y antiguo colaborador de Cárdenas, expresó que el actuar del General era más propio de un líder que de un primer mandatario, quien “dejará mucho que desear como administrador; pero el agitador seguirá teniendo entre las masas un gran prestigio”.

Dice Fuentes Díaz: “Habiendo fracasado Calles en su intento de hacer rectificar a Cárdenas o de hacerlo dimitir, el camino se presentaba aún escabroso. Había contradicciones en el gobierno. Así se explica que varios callistas hubiesen seguido dentro del aparato oficial; que algunos de ellos hubiesen fundado un periódico, El Instante, para calumniar a Cárdenas y llamar a la lucha abierta contra su régimen; que Cedillo hiciera franca campaña reaccionaria dentro del gobierno”.

Dicho lo anterior, hay elementos para afirmar que no tenían sustento las acusaciones empresariales de que el régimen dañaba la producción y fomentaba la salida de capitales. Cárdenas no perjudicó ni bloqueó al capitalismo, según apunta Montes de Oca: “Al final del sexenio quedó demostrado que solamente de 1939 a 1940 la inversión de capitales en la industria se había incrementado cinco veces, lo que significaba que la política de Cárdenas no atentaba contra los empresarios apoyando a los trabajadores, sino que finalmente fueron los patrones los que resultaron más beneficiados gracias al incremento de la producción, la disminución de costos y el aumento de la capacidad de consumo de los trabajadores”.

Molcajete…

¿Recuerdan a Cecilia Giménez, la anciana “restauradora” del Ecce Homo de la iglesia del caserío de Borja en España? Pues el chiste que dio la vuelta al mundo en las redes sociales por la infantil plasta que quedó en donde estuvo el sufrido rostro del Salvador, encontró una olla de oro al final del arcoíris. El Ayuntamiento ha tenido ingresos jugosos del turismo que paga por ver el adefesio y doña Cecilia firmó un contrato para que su caricatura sea impresa en llaveros, tazas, camisetas y otros adminículos. Y claro, no podía faltar una marca de vino propia, cortesía de la Casa Ruberte. ¿Quién dijo que Dios no cuida de sus ovejas más sandias?

21/8/13

Tuit: @sanchezdearmas

Blog: www.sanchezdearmas.mx

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com

El despojo de la conquista

Focos rojos a la propuesta de la Cámara de Diputados en materia de Transparencia y Acceso a la Información

Perla Gómez Gallardo

Profesora Investigadora UAM Cuajimalpa

Maestra de Derecho a la información UNAM

Bien lo dijo Cervantes: los refranes son sentencias cortas que surgen de experiencias largas. La expresión “Hecha la ley, hecha la trampa” queda como anillo al dedo para describir lo que se vislumbra inminente en el sistema jurídico mexicano: el despojo de derechos adquiridos en materia de transparencia y derecho de acceso a la información.

La minuta de la Cámara de Senadores era ya un riesgo acorde al análisis previo de los “cinco puntos rojos”:

1er FOCO ROJO.- La adición desde el mandato constitucional de la reserva de información por “seguridad nacional”. Este supuesto viene bien a nivel legislativo, pero no constitucional. No hay razón para integrar un concepto tan ambiguo en el artículo 6º. Tal inserción se puede convertir en la forma de cerrar la información desde la Constitución.

2º FOCO ROJO.- La adición sobre la inexistencia de la información: se debe precisar con claridad a que se refiere esa redacción. La inexistencia de un tiempo a la fecha se ha convertido en la forma por excelencia de negar el acceso a la información. Simplemente se dice que no existe y el órgano garante en la mayoría de los casos no cuenta con facultad de investigación para validarlo o si la tiene no la usa y confirma esa inexistencia.

3er FOCO ROJO.- Al permitir que el órgano garante de oficio atraiga casos para revisión, lo que se hace es generar otra instancia adicional, en donde el tiempo de resolución es un factor negativo. Información que no llega a tiempo, no sirve.

4º FOCO ROJO.- Que la designación del Comisionado Presidente sea por los miembros del órgano y no por el propio Congreso para evitar conflictos como los que ahora se evidencian en el IFAI.

5º FOCO ROJO.- En el transitorio Séptimo se establece que el IFAI no seguirá conociendo sobre la protección de datos personales en posesión de particulares. Hay que revisar cuál es el fundamento y en su lugar qué esquema o ente se pretende implementar.

Ahora, con el voraz ejercicio del PRI que se manifiesta en las reservas a la minuta de la Cámara de Senadores en donde pretenden eliminar a los fondos públicos, a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas de las obligaciones de transparencia, queda clara la intención de quitarle lo especializado e imparcial al órgano garante, así como de quitar la definitividad total al IFAI y no sólo en algunos casos, con lo cual se consolidaría la opacidad para partidos políticos y sindicatos, entre otras gravedades.

En otras palabras: la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas le estorba al actual gobierno federal.

Los focos rojos que presenta la actual propuesta en la Cámara de Diputados se manifiestan en los siguientes términos:

1. De forma (que termina siendo fondo), pues se confunden los principios (que son las tres primeras fracciones de la constitución) con las bases (que son las cuatro últimas fracciones del artículo 6º): las señalan a todas como bases lo cual genera ambigüedad. Confunden de igual manera organismos (que son parte de la descentralización administrativa), con órgano que es la acepción correcta para la autonomía que pretende darle al IFAI.

2. Enuncian a los sujetos obligados en vez de poner la expresión de que deberá transparentar todo aquél que ejerza gasto público (que incluye automáticamente a todos los entes públicos, partidos políticos, sindicatos y ONGs)

3. Le dan un margen de excepción (que de por sí existe) para que los partidos políticos sean revisados solo por entes electorales y no de transparencia.

4. Le quitan al IFAI la competencia en materia de protección de datos personales en posesión de particulares y dejan que desde la ley se establezca el nuevo ente encargado de esta reciente función. (Por su naturaleza conviene que sea un ente como PROFECO para no duplicar administración y costos burocráticos).

5. Establecen una referencia a la creación de la ley general sin precisar cómo se homologarán los aspectos de los más de 41 ordenamientos diferentes que existen en el país (incluidas las 32 leyes de transparencia de los estados de la República), y sobre todo a las disposiciones de avanzada que existen en diversas entidades federativas.

6. Se genera una instancia bi-instancial al permitir que los órganos autónomos de los Estados soliciten la intervención del IFAI (no queda claro si los diversos órganos garantes que no tienen autonomía constitucional podrán solicitarlo). Además se olvidan del solicitante: en este caso no le dan opción de solicitarlo o por lo menos oponerse cuando eso implique un retraso en su acceso a la información.

7. Quitan la definitividad que actualmente tiene el IFAI al permitir que “El Procurador General de la República, el Consejero jurídico del Gobierno, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrán interponer recurso de revisión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación” en los términos que establezca la ley, cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad o la estabilidad económica o cuando se trasgredan los derechos humanos. Aquí está la trampa: cómo se define seguridad o estabilidad económica. La Suprema Corte tendrá la última palabra. La duda es si los fallos serán jurídicos o políticos y económicos como lo ha hecho en otros casos controvertidos.

8. Se pone de manera ambigua que: “El organismo autónomo en el ámbito federal, contará con un órgano superior”, que funcionará en Pleno, integrado por un comisionado presidente y seis comisionados, que durarán en su cargo siete años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Pareciera que van a existir dos niveles en el organismo.

9. La forma de selección de los comisionados carece de transparencia y mecanismos eficaces para buscar los mejores perfiles. Pareciera que está diseñado para colocar personas por cuotas partidistas o que vengan de otros organismos sin demostrar solvencia en resultados y sobre todo imparcialidad.

10. Establecen diversos plazos en los transitorios para generar la ley general. A la fecha de la reforma constitucional de 2007 (que sí fue de avanzada), no se han actualizado las legislaciones de los Estados no obstante que en el transitorio se establecieron plazos similares a los actuales.

11. Es interesante la salida que le dan a la posible destitución de los actuales comisionados quienes en esta minuta tienen la posibilidad de solicitar formalmente su permanencia. Lo anterior permite validar la pertinencia de su perfil para la permanencia, lo cual no es nada negativo.

La pregunta es: ¿esta reforma mejora el derecho que, pese a lo perfectible, ya teníamos? La respuesta a todas luces, como aquí se argumenta, es negativa. Por ello es mejor dejar las cosas como se encuentran.

Un órgano autónomo que termina perdiendo la eficacia en sus fallos que podrán ser objetados de manera selectiva por la autoridad en casos tan controvertidos como la seguridad o estabilidad económica, termina siendo una simulación.

¿Y la rendición de cuentas? No les dan mecanismos eficaces de sanciones graduales para hacer valer sus determinaciones ni aparecen responsabilidades ante la cínica transparencia.

Contacto: tpdi.ac@gmail.com, @TPDI

Consideraciones sobre el estándar APT 700

Por Gerardo Soria

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ha hecho algunos comentarios sobre mis artículos respecto de la adopción por parte de México del estándar asiático APT 700 para la explotación de la banda de 700 MHz, conocida coloquialmente como “dividendo digital”.

La Cofetel señala que para que coexistan los diferentes estándares en los más de 3,000 kilómetros de frontera entre México y los Estados Unidos, han previsto poderosos métodos para evitar problemas de interferencia y coordinación; lo que no señala es que tales herramientas tecnológicas tienen un alto costo y un margen de riesgo al ser implementadas, situación que se pudo evitar al adoptar el estándar USA 700, dada la vecindad con los Estados Unidos, como sí lo hizo Canadá.

La Comisión hace énfasis en las economías de escala que se prevé aprovechar al adoptar el estándar asiático, pero tales economías todavía no son tangibles y tampoco definibles en pesos y centavos dado que los fabricantes de tecnología aún no están comercializando el equipamiento para desplegar redes LTE en las bandas recuperables del “dividendo digital”. Las economías de escala están aún por verse.

En sus comentarios, la Cofetel señala también que con el segmento de 34 MHz destinado a seguridad por el estándar norteamericano, ve poco factible su utilización en México dado que viola el principio de neutralidad tecnológica y el paradigma de eficiencia. Sin embargo, en mi opinión, una decisión de esta trascendencia debe adoptarse con la participación activa de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Si bien se trata de una decisión que incide directamente en el mercado de las telecomunicaciones del país, no me parece que deban soslayarse los gravísimos problemas de seguridad que enfrentamos y los distintos acuerdos que en la materia que hemos suscrito con los Estados Unidos y Canadá.

Estoy convencido de que nuestros socios estadounidenses y canadienses no adoptaron el estándar USA 700 “sobre las rodillas”, por lo que el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones debería replantearse el asunto y en un ánimo de estrecha colaboración con las autoridades en materia de seguridad, tanto mexicanas como norteamericanas, decidir lo que mejor convenga a nuestra región y los retos comunes que enfrentamos.

El señor Presidente de la República envió ya al Senado la lista de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la que destacan profesionistas capaces y con una visión fresca de las industrias de radio, televisión y telecomunicaciones. Afortunadamente, ninguno de ellos tendrá la necesidad de justificar resoluciones o desaciertos pasados. Los nuevos comisionados pueden ver al futuro sin temor del pasado. Espero que el Senado de la República valore este indudable acierto.

Twitter: @gsoriag

-o-

Para conocer al General I

Juego de ojos

Miguel Ángel Sánchez de Armas

Emprendido el camino hacia la reforma energética, el gobierno atendió la máxima de Santayana y abrió los libros de historia para abrevar en la sabiduría política del consolidador del moderno Estado mexicano y artífice de la recuperación de las riquezas del subsuelo: Lázaro Cárdenas del Río.

Como sigo la escuela historiográfica que pone al hombre en el centro de su circunstancia, en ésta y en la siguiente entrega de JdO ofrezco dos estampas del Divisionario de Jiquilpan que espero contribuyan a un mejor conocimiento de una figura a la que nadie, ni de la derecha ni de la izquierda, puede regatear un lugar excepcional en nuestra historia, estese o no de acuerdo con él. Los textos son de mi libro “El peligro mexicano. Comunicación y propaganda en la expropiación petrolera de 1938”.

Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, en los días de Gutiérrez Nájera y de José Martí. Vio la aurora del maderismo y el ocaso estrepitoso del Porfiriato. En la historia de México su vida se extiende desde la muerte de Salvador de Iturbide y Marzán, a lo largo de la guerra civil, los regímenes posrevolucionarios, la contrarrevolución y la consolidación del moderno Estado mexicano. Pertenece a una extraordinaria época de la historia de México, que tiene en su nómina nombres como los de Calles, Obregón, Zapata, Villa, Alvarado, Ángeles, Vasconcelos, Caso, Siqueiros y muchos más que habrían sido gigantes en cualquier circunstancia. Una época de grandes cambios y de grandes hombres cuyo sendero lleva del México semifeudal hacia el México moderno. Y fue un hombre paradójico. Como ha observado Carlos Fuentes, “enterró para siempre el espectro de la reelección presidencial pero fortaleció el presidencialismo para los próximos sesenta años”.

Si infancia es destino, Jiquilpan fue el molde de la conducta que lo distinguiría como militar y como político. En ese caserío misérrimo, como la gran mayoría de los pueblos de aquel México rural, tuvo su aprendizaje de vida; pero a diferencia de otros de su generación, nunca olvidó sus orígenes: las calles de tierra, las casas de adobe, la falta de agua, la ausencia de escuela y de servicios médicos. Ya presidente recordó en una entrevista que su padre, “a diferencia del 97.3 por ciento de los hombres sin tierra bajo Díaz, poseía una minúscula y rocosa parcela de maíz y un caballo”. ¿Está aquí la raíz de su cercanía con los desposeídos, su fe en el ejido, su respeto por la vida? Sin duda.

Cárdenas fue un hombre genial y primitivo cuya vida pública estuvo montada, según la perspicaz observación de Cosío Villegas, “no sobre el diamante de la inteligencia, sino en el macizo pilote del instinto”. Supo convertirse, “por instinto, por convicción, pero asimismo por habilidad política”, en la “conciencia de la Revolución Mexicana” y durante los 30 años posteriores a su salida del poder su prestigio fue en ascenso. “Desde cualquier ángulo que se le vea, Cárdenas es una criatura de la Revolución Mexicana, ideológica y políticamente”.

Dos décadas después de dejar la Presidencia de la República, en 1961, Cárdenas rememoraría: “Yo no estuve en ninguna universidad. Cursé hasta el cuarto año de la escuela primaria en Jiquilpan. Pero mi aprendizaje lo realicé en la universidad del campo mexicano. Mi espíritu se templó en las enseñanzas que recibí del pueblo”.

Desde joven llamaba la atención por su carácter reservado y meditativo bajo el cual albergaba grandes esperanzas: en un diario iniciado a mediados de 1911 consignó: “Creo que para algo nací […] Vivo siempre fijo en la idea de que he de conquistar fama. ¿De qué modo? No lo sé”. En 1913 inicia su vida militar al lado del general Guillermo García Aragón a cargo de la correspondencia y escribiente de su estado mayor. Como soldado, es de convicciones firmes, leal a sí mismo, generoso e incluso compasivo y no sigue la práctica común de fusilar sin mayor trámite a todo prisionero. Abundan los testimonios de que se mantuvo ajeno a los excesos sanguinarios, algo que habría de diferenciarlo de la clase política de la época.

En marzo de 1915 conoce a Plutarco Elías Calles y entre ambos militares nace una corriente de simpatía. El antiguo profesor de primaria, siempre a la búsqueda de discípulos, apoda “Chamaco” al teniente coronel necesitado de un reemplazo para su padre muerto. Calles habría de formar políticamente a Cárdenas y eventualmente le allanaría el camino a la presidencia de la República.

El futuro consolidador del Estado mexicano tenía 20 años de edad. Terminada la etapa armada de la Revolución, a mediados de los veinte, regresa a Michoacán como jefe de operaciones militares y durante unos días es gobernador sustituto. Entre fines de 1921 y principios de 1925 ocupa las jefaturas militares del Istmo de Tehuantepec, del Bajío, de nuevo en Michoacán y finalmente en las Huastecas, en donde conocerá de primera mano el modus operandi de las empresas petroleras extranjeras instaladas en la región. A lo largo de estos años vio diversas acciones militares y fue herido de gravedad, salvando la vida gracias a su “buena estrella”.

Su patriotismo tenía raíces profundas fortalecidas en la ausencia de apetitos de poder y dinero. ¿Un Cincinato? Así se antoja. Al estudiar su vida aparecen todas las virtudes atribuidas a Lucio Quincio Cincinato: rectitud, honradez, integridad, frugalidad y ausencia de ambición personal. Fue un luchador eficaz e implacable. Y un sobreviviente. En la historia postrevolucionaria de México la figura de Lázaro Cárdenas tiene proporciones casi míticas: Cárdenas el revolucionario; Cárdenas el organizador de las instituciones del Estado corporativo mexicano; Cárdenas el perfeccionador de uno de los más exitosos sistemas políticos contemporáneos; Cárdenas el expropiador del petróleo; Cárdenas el centinela de la Revolución; Tata Lázaro, padre de los marginados y desprotegidos cuyo aniversario luctuoso es, hoy en día, una fiesta religiosa en pueblos de Michoacán; Cárdenas el ciudadano que comparte ciudadanía.

Cárdenas: figura y memoria que polariza la visión y el juicio de biógrafos y estudiosos de todo el espectro político e ideológico. “General misionero”, lo santifica uno, mientras que otro lo critica por el juicio que demostró con la mediocridad de su gabinete, y alguno más lo ensalza como encarnación de una nueva categoría de fraternidad en el campo mexicano. Hay quien sostiene que Cárdenas es el verdadero autor del presidencialismo que caracterizará al sistema mexicano hasta el día de hoy y cuyo poder, más que constitucional, depende de la homogeneidad ideológica y partidaria.

Más allá de las acciones particulares de su gobierno, Cárdenas se distingue por haber destruido los poderes extralegales y fortalecido las instituciones, en particular, la misma Presidencia. Cárdenas enfrentará a Calles con el poder de las organizaciones y del propio Estado y al eliminarlo de la política nacional también anulará todos los poderes que Calles había impulsado y sobre los que asentaba su influencia. Cárdenas, además de expulsarlo del país, destituyó a gobernadores, diputados y senadores y acabó con los pocos poderes locales que aún sobrevivían, como fueron los de Garrido Canabal y Saturnino Cedillo. Con estas medidas, Cárdenas establecerá el presidencialismo que caracterizaría al sistema mexicano hasta comenzar el siglo XXI.

Alejandro Gómez Arias, autonomista universitario y respetado analista que nació políticamente durante el vasconcelismo, nos da otra visión de la personalidad del General: “Al principio, la presencia de Cárdenas no se distingue por un genio político deslumbrante o sobrenatural […] sino por el cambio que proponía, el cual tenía orígenes muy diversos y donde el cardenismo era uno más de sus elementos, quizá el más importante. […] El cardenismo, que utilizó el término como imagen de afiliación, tenía razón en cuanto a que sus fines eran justos y convenientes para el país. […] Lo extraordinario de los últimos años del cardenismo es su notoria contradicción: Cárdenas, siendo una figura tan importante y con tanta claridad política, estaba rodeado por un grupo de hombres ciertamente improvisado y, en algún caso, oportunista […]”.

Daniel Cosío Villegas, el historiador y forjador de instituciones educativas: “Desde luego, siempre tuve la impresión de que toda [su] vida pública estaba montada, no sobre el diamante de la inteligencia, sino en el macizo pilote del instinto. La causa de mi asombro es que se entiende que el instinto es una prenda predominantemente animal y la inteligencia predominantemente humana. Entonces, ¿cómo gobernar instintiva, animalmente una sociedad inteligente, humana?”

Gonzalo N. Santos, el cacique potosino que fuera prototipo de los políticos a la mexicana: “Los cardenistas profesionales pintan a Cárdenas como un San Francisco de Asís. Pero eso es lo que menos tenía; no he conocido ningún político que sepa disimular mejor sus intenciones y sentimientos como el general Cárdenas; […] era un zorro”.

El periodista y político Vicente Fuentes Díaz: “Cárdenas parecía un hombre quieto y frío, imperturbable, a veces hasta inexpresivo y de poca actividad, pero era de sagacidad extraordinaria que sabía mover sus piezas y moverlas bien, en el momento oportuno, sutil, silenciosa, inteligentemente. Le dijeron la esfinge. Es la única esfinge de la historia que ha sabido cambiarla con un dinamismo endemoniado”.

Francisco Martínez de la Vega, también periodista y político: “Si no se ha visto a Lázaro Cárdenas charlar con los campesinos, escuchar con paciencia sobrehumana sus lentas, repetidas y torpes exposiciones, no se ha conocido a este hombre excepcional. Tiene la grandeza de preocuparse por lo pequeño, por lo individual, con la misma ternura, la misma generosidad y decisión que por lo grande y colectivo”.

El historiador estadounidense Hubert Herring, autor de la Historia de América Latina y estudioso del cardenismo: “En materia educativa el régimen de Cárdenas arroja resultados decepcionantes. Por razones que nunca se explicaron satisfactoriamente, nombró ministro de educación a un inepto político veracruzano y como subsecretario (el puesto educativo más importante en México) a un hombre cuyo principal entusiasmo parecían ser las fórmulas estalinistas”.

No es fácil recuperar la esencia telúrica de un hombre que ha adquirido dimensiones epónimas. En el caso del general Cárdenas la dificultad se acrecienta por lo polifacético de su vida pública —y lo hermético de la privada— ya como militar, ya como gobernador de Michoacán, ya como Presidente de la República y a lo largo de los años como figura siempre presente en el México moderno… presente como una conciencia.

Cierto que Cárdenas se formó en la universidad de la vida, pero era un hombre de una clara y abierta inteligencia que reconoció y se cobijó en la influencia intelectual de otros, como su amigo, correligionario y mentor, Francisco Mújica, quien lo introdujo a autores como Marx, Le Bon y Mirabeau. Y si debió abandonar las aulas tan joven —pues como se ha dicho, la escuela en Jiquilpan llegaba sólo hasta el cuarto grado—, durante el resto de su vida fue un lector voraz que fatigó las bibliotecas y bebió desde poesía hasta geografía, y particularmente la historia de México y de la Revolución francesa. A mediados de los sesenta, al analizar su personalidad, Ramón Beteta externó lo que seguramente era un juicio extendido entre la clase política: “Cárdenas está muy lejos de ser un ideólogo; ha llegado a ser un hombre culto a través de su autoeducación, pero no es un hombre de escuela”. Quizá su rasgo sobresaliente, aquello que lo diferenció y le permitió alcanzar la cumbre del poder, fue una descomunal intuición política y una formidable capacidad para entrar en sintonía con la masa. Cárdenas pudo mantenerse a flote sobre el escurridizo y pantanoso suelo político de México porque también tuvo las cualidades del tezontle: porosidad y dureza. Por ello la permanencia, al día de hoy, de la figura de Tata Lázaro. Sin embargo, y quizá por razones parecidas pero en sentido inverso, el cardenismo trascendió como lema de la revolución mas no como doctrina para la construcción del país que soñaron los constituyentes de 1917.

Cárdenas tomó decisiones —como fortalecer el Estado corporativo— que sus críticos atacaron y sus partidarios justificaron por las circunstancias de aquel México convulso. Las organizaciones obreras y campesinas que concibió para trascender el caudillismo y promover la democracia se quedaron en ideal frustrado, como él mismo lo reconoció en 1961. Su lucha fue más inmediata: someter a la ley a los caciques locales y desterrar el crimen como telón final de las vidas políticas. (Continuará)

14/8/13

Tuit: @sanchezdearmas

Blog: www.sanchezdearmas.mx

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com

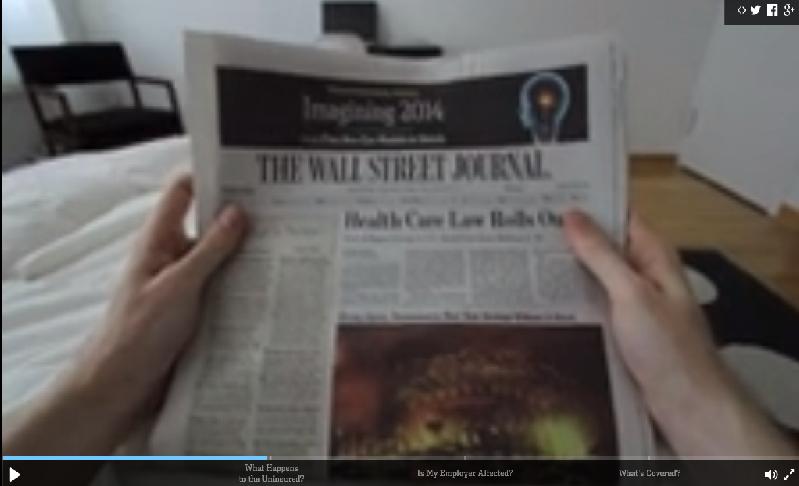

Innovan videos periodísticos online

- Los videoperiodistas están proponiendo nuevas fórmulas de presentar información

- Un buen ejemplo es el vídeo interactivo del Wall Street Journal sobre cómo cambiará el sistema de salud de Estados Unidos.

Captura de pantalla – Prescribed – WSJ

Por José Luis López Aguirre

@jlopezaguirre

La interactividad, característica distintiva de los cibermedios, está innovando los videos periodísticos online.

Los videoperiodistas están proponiendo nuevas fórmulas de presentar información en los soportes audiovisuales con el objetivo de enganchar a las jóvenes audiencias que buscan no sólo consumir la información, sino sobre todo interactuar con ella.

Un buen ejemplo de esta tendencia que está obligando a las redacciones multimedia a la constante innovación es el vídeo interactivo que realizó el equipo de Wall Street Journal sobre cómo cambiará el sistema de salud de Estados Unidos una vez que entre en vigor la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El vídeo, grabado con una headcam que permite una perspectiva en primera persona, muestra en cuatro minutos, a través de los ojos de un mesero, un mensajero y un empleado, cómo la ley afecta a cada uno de ellos.

Además, el vídeo, organizado en tres temas: ¿Qué sucede con los no asegurados?, ¿Se verá afectado mi empleador? y ¿Qué cubre (dicha ley)?, permite al usuario ver y profundizar sobre lo que realmente le interesa.

Y eso no es todo. El vídeo integra recursos de valor añadido, como audios, videos, gráficas y cuadros, que buscan facilitarle al usuario la comprensión del tema abordado.

Realmente se trata de una apuesta interesante y creativa que aprovecha las posibilidades de la Web para ofrecer un contenido de calidad adecuado para las nuevas audiencias.

Nota: El video tarda un poco en cargar.

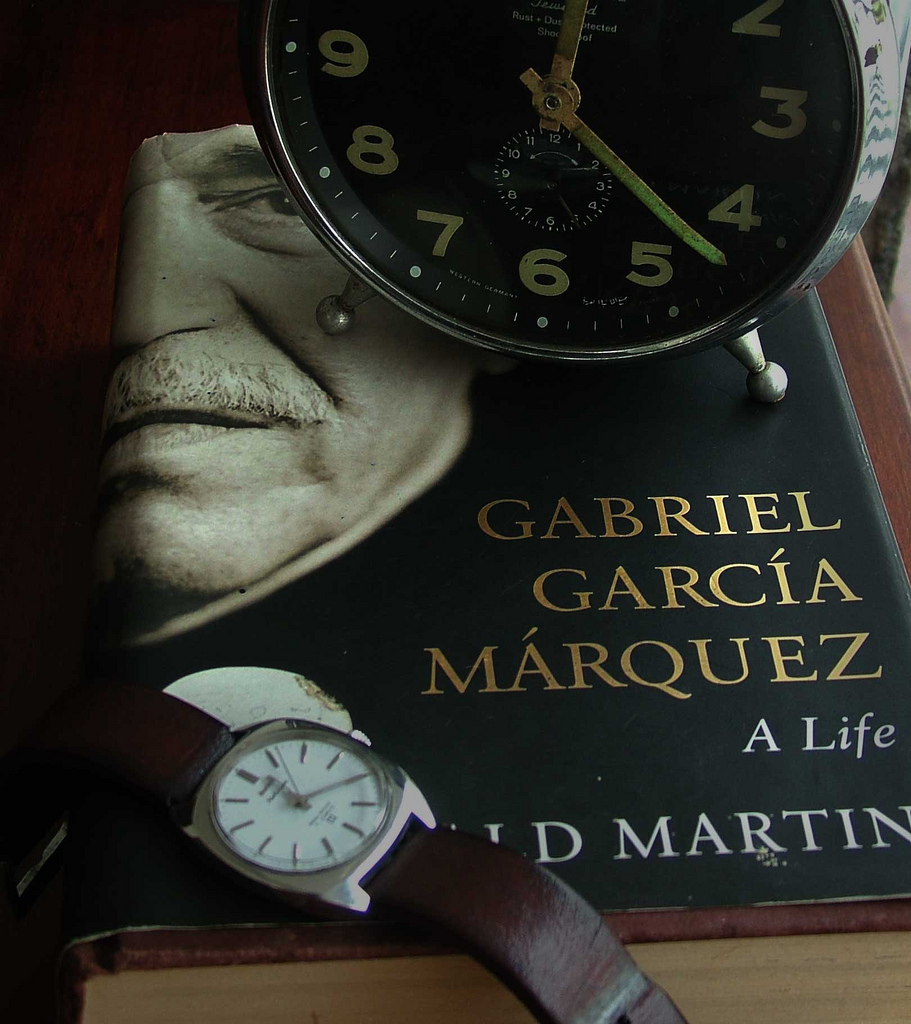

El umbral de la no ficción en García Márquez

- El colombiano merece el título del creador de la no-ficción en Latinoamérica.

- Relato de un náufrago se adelantó una década a la novela de Truman Capote A sangre fría.

Por Maricarmen Fernández Chapou

Publicado originalmente en RMC 134

Si Truman Capote es el creador de la no-ficción en Estados Unidos, el escritor colombiano Gabriel García Márquez (Aracataca, 1928) merece el mismo título para Latinoamérica. De hecho, se adelantó al norteamericano al utilizar técnicas narrativas como el suspense en relatos periodísticos, así como a los nuevos periodistas en la renovación del reportaje. Periodista ante todo, García Márquez se valió de su talento literario para enriquecer su propio oficio, lo que lo convierte en prototipo del nuevo periodista latinoamericano.

Justo una década antes de que A sangre fría viera luz, Gabriel García Márquez publicaba en forma seriada la que sería una de sus grandes obras de no-ficción: Relato de un náufrago. El largo reportaje periodístico, editado en 14 capítulos en el diario El Espectador de Bogotá durante 1955, reconstruye la experiencia del náufrago Alejandro Velasco, “que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre”.

El relato, “compacto y verídico”, fue el resultado de veinte sesiones de seis horas diarias de entrevistas en las cuales el periodista, como el propio García Márquez narra, “tomaba notas y soltaba preguntas tramposas para detectar sus contradicciones”. El reportaje reconstruía los diez días en el mar: “Era tan minucioso y apasionante, que mi único problema literario sería conseguir que el lector lo creyera”. Pero además tuvo implicaciones políticas al revelar lo que se escondía tras el naufragio de la nave.

En su prólogo al libro, García Márquez narra cómo la historia, que había sido divulgada de una forma incompleta y sensacionalista, se convirtió en un gran tema para un reportaje literario de profundidad y denuncia que urgía ser divulgado:

Mi primera sorpresa fue que aquel muchacho de 20 años […] tenía un instinto excepcional del arte de narrar, una capacidad de síntesis y una memoria asombrosas […]. La segunda sorpresa, que fue la mejor, la tuve al cuarto día de trabajo, cuando le pedí a Luis Alejandro Velasco que me describiera la tormenta que ocasionó el desastre. Consciente de que su declaración valía su peso en oro, me replicó, con una sonrisa: “Es que no había tormenta”. Así era. […] La verdad, nunca publicada hasta entonces, era que la nave dio un bandazo por el viento en la mar gruesa, se soltó la carga mal estibada en cubierta, y los ocho marineros cayeron al mar. Esa revelación implicaba tres faltas enormes: primero, estaba prohibido transportar carga en un destructor; segundo, fue a causa del sobrepeso que la nave no pudo maniobrar para rescatar a los náufragos, y tercero, era carga de contrabando. […] Estaba claro que el relato, como el destructor, llevaba también mal amarrada una carga política y moral que no habíamos previsto.

García Márquez, con su agudo sentido periodístico, su capacidad indagadora y su talento literario, contó la historia respetando hasta los más mínimos detalles, sin autocensuras, y ocasionó que la dictadura de Rojas Pinilla temblara. Cuenta el escritor:

Lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura, era que aquel rastreo agotador habría de conducirnos a una nueva aventura que causó un cierto revuelo en el país, que a él le costó su gloria y su carrera y que a mí pudo costarme el pellejo. Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar y folclórica del general Gustavo Rojas Pinilla…

Narrado en primera persona en la voz del propio náufrago, el relato trascendió el ámbito periodístico para adentrarse en la narrativa sin desvirtuar su concepción original. Por primera vez, García Márquez se servía de recursos del periodismo, principalmente de la entrevista y la crónica, a la vez que de procedimientos popularizados por la novela policíaca, como el suspense; del relato de viajes y del diario.

Por una parte, el relato se atenía a la descripción minuciosa de la realidad, pero entre un episodio y otro dejaba hilos sueltos y creaba tensión narrativa; en ese sentido se adelantó a Capote. Por otro, lo que después planteara Wolfe como el punto de vista en tercera persona, era utilizado con maestría por el escritor, dejando que el reportaje fuera contado por la propia voz del protagonista de los hechos según la subjetividad de sus recuerdos. Al mismo tiempo, otras técnicas, como la narración escena por escena o la descripción significativa, también eran ensayadas en esta obra.

Por ejemplo: En el siguiente fragmento del relato podemos ver que la narración es la voz misma de Alejandro Velasco, mientras que el periodista queda oculto tras el relato, como si fuera un mero transcriptor. Al mismo tiempo, crea tensión narrativa:

Mi primera impresión fue la de estar absolutamente solo en la mitad del mar. Sosteniéndome a flote vi que otra ola reventaba contra el destructor, y que éste, como a 200 metros del lugar en que me encontraba, se precipitaba en un abismo y desaparecía de mi vista. Pensé que se había hundido. Y un momento después, confirmando mi pensamiento, surgieron en torno a mí numerosas cajas de la mercancía con que el destructor había sido cargado en Mobile. Me sostuve a flote entre cajas de ropa, radios, neveras y toda clase de utensilios domésticos que saltaban confusamente, batidos por las olas. No tuve en ese instante ninguna idea precisa de lo que estaba sucediendo…

Esta obra de García Márquez, más que novela de no-ficción, constituye en realidad la semilla primigenia de lo que después tendría nombre y apellido en Estados Unidos: el Nuevo Periodismo. El relato fue editado y recibido por el público en su momento como un reportaje, pero un reportaje que ya tenía la que sería la principal seña novo-periodística: se leía igual que una novela, pero se atenía a la realidad, y denunciaba una verdad hasta entonces velada. Relato de un náufrago es, por tanto, un reportaje novo-periodístico en sentido estricto.

El propio García Márquez, que se ha considerado a sí mismo primero periodista que literato, en ningún momento ha calificado de novela a sus reportajes novelados. Pero gracias a la habilidad y constancia para arrancar a los protagonistas la descripción detallada, ordenar los hechos y exponerlos con una prosa directa y precisa, a la vez que dotar de significado e interés social a los hechos, reportajes como éste constituyen una pieza periodística que sólo por su calidad literaria han trascendido hasta nuestros días como novelas:

El esmero estético con que trabajó sus reportajes fue sin duda el gran caballo de Troya que le permitió llegar a sus lectores en medio de una censura creciente. En Relato de un náufrago alcanzó el punto paradigmático: una magistral síntesis de periodismo y literatura, de la investigación de la realidad y la comunicación de la misma mediante cánones estéticos perdurables.

Pero aún más: con su reportaje –y éste es otro rasgo novo-periodístico–, el colombiano desafiaba al poder, a la dictadura en este caso, mediante la sencilla exposición de cuestiones conflictivas y verdades veladas. El Relato de un náufrago, como dice Jacques Gilard, “era un enfrentamiento directo de El Espectador con el poder, y el ya prestigioso reportero se convertía en un connotado enemigo de la dictadura, capaz de llegar al fondo de lo que no debía decirse”.

De hecho, como bien cuenta el escritor, “la dictadura acusó el golpe con una serie de represalias drásticas que habían de culminar, meses después, con la clausura del periódico”. Este reportaje le costó el cierre a la publicación y a él mismo, que había sido enviado a Europa como corresponsal –quizá para alejar al periodista non grato de las garras del poder–, le supuso vivir en absoluta pobreza en París durante más de un año.

Pero lejos de ser, Relato de un náufrago, un ejemplo aislado en el conjunto de su obra, García Márquez vuelve a repetir las mismas técnicas y estrategias en diversos reportajes. Tal es el caso de La aventura de Miguel Littin, clandestino en Chile, que narra la experiencia del cineasta, contrario a la política dictatorial de Augusto Pinochet, al desafiar a la policía del régimen e introducirse subrepticiamente en el país para dirigir la filmación de una película que pondría de relieve la opresión.

En este reportaje también se vale el periodista de una larga entrevista –la versión magnetofónica duraría 18 horas– para obtener la versión de los hechos, los cuales son relatados con una estructura sencilla. Como en el caso anterior, la narración en primera persona hace que parezca el relato del propio Littin, tan sólo transcrito por el autor, aunque, como aclara éste, “el estilo del texto es mío, desde luego, pues la voz de un escritor no es intercambiable”. Una vez más, el escritor hace uso del artificio literario –y nuevo periodístico– en el que la voz del narrador y el protagonista se funden.

Para García Márquez, La aventura de Miguel Littin constituye un texto literario en el que “por el método de la investigación y el carácter del material es un reportaje”.

En ese sentido, mucho más complejo y elaborado es otro reportaje novelado del escritor: “Bateman: un misterio sin final”, en el que múltiples fuentes proporcionan a García Márquez una aproximación polifacética a la desaparición del líder de guerrilleros colombiano Jaime Bateman Cayón, comandante máximo del M-19, que desapareció inexplicablemente en la selva mientras se dirigía a Panamá para negociar la paz con un emisario del presidente Belisario Betancur. Aquí, destaca una narración de arquitectura compleja, con saltos en el tiempo adelante y hacia atrás, y tejida a partir de los testimonios de quienes conocieron las últimas horas de Bateman.

Premio Nobel en 1982, García Márquez comenzó su trayectoria en el periódico El Universal en 1948, y poco a poco fue haciendo compatible su vocación con la narrativa más imaginativa y fabuladora. En el diario El Espectador, en el cual ingresó en 1954, se curtió como un periodista desafiante colaborador con las causas sociales. En esta clave escribió artículos memorables como “Balance y reconstrucción de Antioquia”; “El Chocó que Colombia desconoce”; “De Corea a la realidad”, entre tantos otros. Y fue donde vio luz “El escándalo del siglo” (1955).

Este reportaje, ambientado en Italia, indaga sobre el llamado Caso Montesi, surgido a raíz de la aparición del cadáver de una joven de nombre Wilma Montesi, hija de un carpintero, en una playa cerca de Roma. El caso hubiera sido tan sólo uno más de las páginas rojas del periódico, de no ser porque se hallaba involucrado un hijo del ministro de Asuntos Exteriores, que finalmente resultó absuelto. García Márquez investigó y reconstruyó los hechos, y propició que el caso fuera reabierto.

Como narrador, en García Márquez los conceptos de realidad y ficción siempre han confluido de manera determinante. Autor de El coronel no tiene quien le escriba (1958) y Cien años de soledad (1967), es el principal exponente del llamado realismo mágico latinoamericano; sus relatos recrean el imaginario mítico de los pueblos y reflejan ese toque de magia que transforma la realidad, ya de por sí fantástica, del continente latinoamericano. La literatura de García Márquez se adentra en el realismo de lo irreal a la vez que crea una irrealidad demasiado humana:

Los mitos y las leyendas, las creencias y supersticiones forman un entramado pararreal tan poderoso o más que la misma realidad objetiva, determinando comportamientos mentales y actuales de la gente. Así, el concepto de realidad se ampliaría y se haría más complejo en su obra, y, con ello, su compromiso de escritor con la misma realidad.

Según ha dicho el escritor, “lo que me ha interesado siempre es contar las cosas que le suceden a la gente. Crear es volver a crear la realidad. Nunca hay ficción”. En ese sentido, en sus reportajes ensaya una aproximación a la realidad poniendo la imaginación al servicio de sus fines periodísticos. Y los considera a la vez narrativa de ficción en el sentido de que lo que en ellos se cuenta, dice, “es verdad, y todo minuciosamente”. Como explica Pedro Sorela:

En el reportaje encontró Gabriel García Márquez la horma de su zapato […] encontró en él no sólo un mayor contacto con la calle […] sino un campo de experimentación narrativa, limitada por las exigencias de la comunicación de masas, que sin duda le había de servir para sus cuentos y novelas.

De esta forma nació, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada (1981) que García Márquez ha explicado de la siguiente manera:

Se trata de una narración de 120 páginas sobre un episodio, un crimen atroz que se cometió en un pueblo colombiano hace 30 años. Siempre tuve el tema en la cabeza para escribir una novela o un reportaje. Como siempre, he pensado mucho sobre las relaciones entre literatura y periodismo y he intentado hacer los dos; creo que esta vez lo he conseguido.

No obstante, esta obra, en opinión de Juan Cantavella, no es un reportaje en toda la extensión de la palabra, pues “no hay una investigación exhaustiva ni una reproducción literal de cuanto ha sucedido, sino más bien una recreación literaria cuya finalidad es reordenar lo hechos con una finalidad estética, lo cual es bien distinto”. Aun así, no deja de colocarse en la frontera entre el periodismo y la literatura; en el umbral de la no-ficción.

No es, en cambio, el caso de Noticia de un secuestro, obra en la que el escritor puso todo el empeño para hacer de ella un reportaje novelado prototípico. Con tres años de trabajo a sus espaldas, este libro es producto de un esfuerzo de investigación en la que el autor grabó más de cien cintas de conversaciones con los sobrevivientes del secuestro, así como familiares, policías, narcotraficantes y personas que le aportaran cualquier información o detalle. Al respecto, cuenta García Márquez:

Estoy seguro de que costará trabajo creerlo, porque parece más novela que cualquiera de mis novelas. Lo que yo quería era escribir un reportaje con todas sus leyes y en ellas no cabe la invención. Hoy me alegro: el libro no tiene una línea imaginaria ni un dato que no esté comprobado hasta donde es humanamente posible. Sin embargo parece más novela que cualquiera de mis novelas. Creo que ése es su mayor mérito.

En suma: Gabriel García Márquez, tanto en su faceta de novelista como de periodista, es siempre capaz de captar la enorme fuerza de que están dotados los hechos y de exponerlos a la vez de la forma más brillante y fidedigna.

Referencias

Cantavella, Juan. La novela sin ficción. Cuando el periodismo y la narrativa se dan la mano. Oviedo: Septem Ediciones. 2002.

García Márquez, Gabriel en El País. 9 de junio de 1996.

García Márquez, Gabriel en Cambio 16,. 27 de mayo de 1996. p. 80.

García Márquez, Gabriel. Relato de un náufrago. Bogotá: Editorial Oveja Negra. 1994.

Gilard, Jacques. Gabriel García Márquez. Obra periodística. Barcelona: Bruguera. 1983.

González, Aníbal. Journalism and the development of spanish american narrative. Cambridge: University Press. 1993.

Pindado, Juan J. ¿Periodismo o literatura? Texto híbrido: entre ficción e información. Estados Unidos: Scripta Humanística. S/F.

Saldívar, Dasso. García Márquez. El viaje a la semilla. Madrid: Alfaguara. 1997.

Sorela, Pedro. García Márquez, una aproximación a su vida y obra como periodista. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid: Facultad de Ciencias de la Información. 1985.

Profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México.

5 consejos para escribir en la web

- La web apremia la información sustanciosa desde que se inicia la lectura.

- Si hacemos uso de hipervínculos, etiquetas y enlaces, tendremos buenos resultados.

Por Elthon García

Escribir para medios impresos o papel no es lo mismo que escribir para un soporte digital. Normalmente arrastramos ciertos vicios que merman la eficiencia y el éxito de nuestros textos. Por ello, te presentamos algunos consejos que, según el manual “Cómo escribir para la web” de Guillermo Franco, nos permitirán ejercer nuestro oficio con acierto.

- Redactar contenidos sintéticos y breves. Leer en una pantalla de computadora o cualquier otro dispositivo digital es bastante tedioso, de ahí que entre más puntuales seamos a la hora de escribir, más posibilidades tenemos que nos lean.

- Jerarquizar la información y colocar la más importante al principio. A diferencia de los medios impresos, donde los primeros párrafos hacen las veces de introducción, la web apremia la información sustanciosa desde que se inicia la lectura.

- Estructurar textos no lineales. Los escritos que hacen uso de subtemas, inter títulos, ombligos, balazos, imágenes, videos y demás recursos multimedia, siempre serán más atractivos ante los ojos de los lectores.

- Considerar la usabilidad de lo que escribimos. Un texto eficiente para beneficio de cualquier lector siempre ofrecerá conexiones a fuentes citadas, información relacionada con el tema, perfil del autor, etc. Si hacemos uso de hipervínculos, etiquetas y enlaces, tendremos buenos resultados; incluso nuestros artículos serán más localizables en la web.

- Leer blogs y usar Twitter. Esto nos ayudará a familiarizarnos con las estructuras y el uso del lenguaje que se hace en la web. Las redes sociales son óptimas para poner en práctica el punto número uno.

¡El petróleo es nuestro!

Juego de ojos

Fotografía: «Pemex» por Matthew Rutledge @ Flickr

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

En medio del fragor de la disputa por la nación en que se ha convertido la anunciada nueva política sobre Pemex, desde palcos y graderías, lunetas y gayolas, la batahola del respetable impide un razonamiento claro sobre el camino a seguir en tan delicado tema.

Desde la izquierda, desde el centro y desde la derecha; desde los grupos de presión y desde las troneras del gobierno, la guerra de consignas sobre qué rumbo tomar tiene más de Kar Seva hindú que de movimiento social. Asistimos a la revuelta de fundamentalismos y no a un congreso de inteligencias sobre un tema pivotal para el futuro inmediato de la nación.

En este abstruso escenario sólo hay un símbolo en común, sobre el que todos pretenden derecho de exclusividad: el ejemplo del general Cárdenas. Unos lo quieren apropiar como escudo a las sinrazones privatizadoras; otros como evidencia de la legitimidad de la apertura pretendida. Pero a todos se les olvida que Cárdenas operó en otro México, en circunstancias que no no podemos imaginar hoy y con propósitos que en el siglo XXI carecen de significado.

Nadie, que yo vea, ha intentado recuperar lo que a mi juicio fue el verdadero sentido de la nacionalización del petróleo: un golpe de pedagogía revolucionaria para cambiar la mentalidad del país y avanzar en el cambio social. Una acción de resistencia política al imperio que hubiera sido imposible en un momento distinto al de 1938, con el resquebrajamiento geopolítico internacional, las tensiones internas en Estados Unidos que le obligaron a reformular su política interamericana y en México un programa de reformas estructurales como el del cardenismo. La expropiación fue un hito en las relaciones entre el mundo industrializado y las naciones en desarrollo; un modelo de autodeterminación económica para naciones emergentes de todo signo político. Por primera vez en la historia un país del hoy llamado tercer mundo había tomado el control de un sector básico de la economía que había estado en manos de un centro capitalista. En otras palabras, la expropiación no puede verse, o analizarse, como un problema de propiedad de bienes, sino en el contexto del derecho de un país a darse el modelo de desarrollo económico que mejor convenga a sus intereses.

La movilización popular detonada por la expropiación sacó a la luz y dejó correr libres por la nación conductas que habían estado latentes, encubiertas o disimuladas. El apoyo popular facilitó condiciones para que Cárdenas construyera los contrapesos políticos necesarios para apuntalar su gobierno. Con esta medida, Cárdenas aseguró la estabilidad a costa de la continuidad del cardenismo. El Presidente pensaba que los avances revolucionarios se pondrían en peligro si se pretendía caminar con demasiada rapidez, que ir muy lejos podría provocar un estado de agitación y veía la necesidad de un periodo de estabilidad para cristalizar y hacer permanentes las reformas logradas.

Vista así, la expropiación tiene un significado mucho más profundo que el rescate de los recursos minerales del subsuelo. Significó la consolidación y el blindaje de un régimen de derecho y de un modelo de desarrollo. Me parece que el presidente Cárdenas vio claramente lo que no han entendido los gobiernos posteriores hasta hoy: el petróleo es una industria en liquidación. Así como él la nacionalizó para dar sostén a un proyecto de nación, hoy el camino debiera ser aplicar esa riqueza para sentar las bases que permitan a México sobrevivir cuando se hayan agotado los depósitos, algo cuya mención es todavía políticamente incorrecto para nuestros gobiernos, sean de la reacción o de la revolución.

En síntesis, se necesita una nueva expropiación. Mas para ello, sobra decirlo, se requiere otro Cárdenas.

The Washington Post

Watergate en sus inicios, por lo menos de junio a octubre de 1972, casi exclusivamente estuvo en la agenda del Washington Post. A Katharine Graham, la dueña y editora, le advertían desde diversos ambientes que su empresa corría el peligro del ridículo y del escándalo al sobredimensionar la importancia de un “robo de tercera”.

Por lo menos hasta el tercer cuatrimestre de 1973 no hubo en otros diarios de gran circulación una reacción en cadena respecto a las informaciones de Watergate publicadas por el Post. El senador por Kansas Robert Dole, a la sazón presidente del Partido Republicano, acusó al Post de estar a sueldo de la campaña presidencial del Partido Demócrata, mientras que a diario el vocero de la Casa Blanca, Ron Ziegler, aparecía en las noticias para expresar su “horror” por el “periodismo execrable” del Washington Post.

Al interior del Post Watergate no era popular. Varios jefes de sección opinaban en las juntas editoriales que el asunto estaba colocando en riesgo innecesario al periódico. Para Richard Harwood, responsable de la sección nacional, la cobertura del asunto estaba al borde de la fantasía, una investigación carente de lógica que lindaba en la paranoia. A eso se añadían las crecientes descalificaciones políticas del diario por parte de políticos respetados.

Este ambiente fue descrito por uno de los editores: “Nos sentíamos pequeños, no grandes o poderosos. No éramos presuntuosos. Sentíamos una enorme responsabilidad. No creíamos que el Presidente fuera a renunciar y la noche que eso sucedió casi todos nosotros enfermamos. Pero una vez metidos en el tema, los reporteros y editores del Post lo siguieron con el instinto de la manada que ventea sangre fresca en la brisa cuando aún tiene fresco el sabor de una presa anterior [los archivos del Pentágono].”

Éste es el espíritu que el nuevo dueño del Post, Jeff Betanzos, ha ofrecido preservar. Lo dice en una carta enviada el miércoles 7 a sus nuevos empleados.

Molcajete…

Depués del shock de la revelación de que el Big Brother de las barras y las estrellas nos tiene a todos más vigilados que marido celoso con esposa casquivana, las potencias comienzan a tomar contramedidas de seguridad. Desde Moscú se informa (Universal, 12 de julio) que el Servicio Federal de Protección “volverá a usar las viejas máquinas de escribir para proteger su información ultra secreta y evitar ser víctima de un espionaje informático”. Esto me hace ver con más tolerancia la antigua costumbre mexicana de aferrarse al molcajete y desconfiar de la licuadora.

7/8/13

Tuit: @sanchezdearmas

Blog: www.sanchezdearmas.mx

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com

Despeñadero: Nuevo libro de Rafael Loret de Mola

- Investigación en torno a los antecedentes de Enrique Peña Nieto en la política y los negocios.

Por José Luis Esquivel Hernández

El 15 de agosto será dado a la luz pública el último libro de Rafael Loret de Mola Vadillo, con el sello de denuncia como siempre y con la coyuntura del escándalo antes de aparecer en los estantes, porque su mismo título es una una provocación: Despeñadero.

Conformado por más de 200 páginas, el contenido es una investigación que el escritor afirma haber realizado escrupulosamente en torno a los antecedentes de Enrique Peña Nieto en la política y los negocios, documentando con pruebas sus afirmaciones, e inclusive ha dado a conocer que sostuvo largas entrevistas con personajes del ejército mexicano antes de lanzarse a aseverar asuntos que tocan la vida privada del actual presidente de México.

Editado por la fundación del propio escritor, contó con la colaboración de Anabel Gutiérrez Parra, según se asienta en los créditos del libro que será promocionado al estilo de las anteriores publicaciones del también periodista y abogado.

Nacido en 1952 en Tampico, Tamaulipas, Rafael Loret de Mola Vadillo es hijo de Carlos Loret de Mola Mediz, político príista de altos vuelos, y papá del periodista de Televisa Carlos Loret de Mola Álvarez. Durante la década de 1990 fue cuando realizó su mayor producción editorial la cual no ha estado exenta de serias polémicas por sus acusaciones principalmente contra Carlos Salinas de Gortari, Manuel Bartlett Díaz, cuando era un priísta defensor del sistema, y de Víctor Cervera Pacheco, exgobernador de Yucatán que también gobernó el padre del escritor bajo la tutela del poderoso y corrupto PRI.

A raíz de la muerte de su padre en 1986, que él ha tratado de demostrar con abundantes pruebas que fue una venganza política de la cúpula del PRI y del gobierno por su postura crítica, se volvió un acérrimo detractor de quienes afirman que se trató de su accidente automovilístico.

Loret de Mola se mostró convencido de la llegada de Vicente Fox a la presidencia en el año 2000, pero al poco tiempo se desilusionó de su estilo de gobernar y también lo hizo objeto de sus ácidas críticas, como ahora que arremete en Despeñadero contra el actual primer mandatario, pero lo que sorprende es que proporcione en este libro información de índole confidencial apenas en el inicio del sexenio priísta.

Los best-seller de este atrevido escritor-periodista pocas veces han podido ser objeto de duda en sus afirmaciones sobre numerosos actores de la clase política, y Anabel Gutiérrez Parra sostiene que en este caso ocurrirá lo mismo al tocar acuntos verdaderamente delicados de Peña Nieto con una gran seguridad de lo que escribe Loret de Mola, quien está convencido no será desmentido públicamente.

Después de dar a conocer «DENUNCIA» en 1986 y «RADIOGRAFÍA DE UN PRESIDENTE» en 1987, no ha parado de aumentar su bibliografía siendo sus últimos productos: «2012: LA SUCESIÓN» en el 2010; «NUESTRO INFRAMUNDO» en el 2011 y «SIN REDENCIÓN» en el 2012 para rematar con la obra de este 15 de agosto y que en Los Pinos y en Palacio Nacional ya han comenzado a comentar en tono de enojo.